ワタナベサトシ

@mizio_s

2025年5月4日

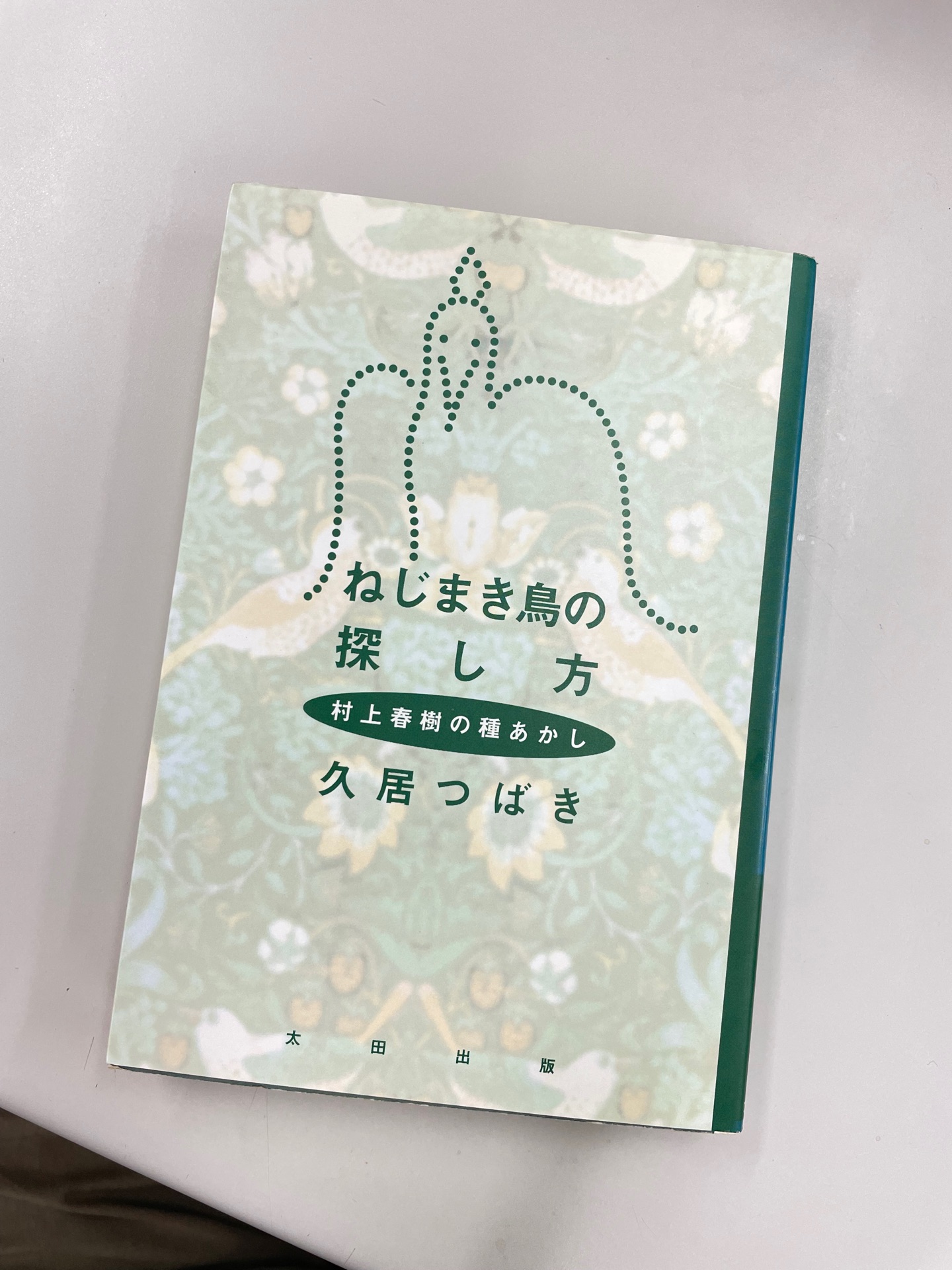

ねじまき鳥の探し方: 村上春樹の種あかし

久居つばき

気になる

読み終わった

2025年に読む必要はない本なのだけど、1994年にこのような本が出ていたことを思うと、感慨深くも、しみじみ面白い。

1990年代初頭は『磯野家の謎』『ウルトラマン研究序説』などのいわゆる「謎本」ブームがあり、本書もその流れに沿って、元テクスト『ねじまき鳥クロニクル』を“読み解く”ことを主眼に書かれている。注意しなければならないのは、原書を文学的に読解することが主目的ではなく、あくまでも重箱の隅をつつくような“偶然の一致”やら“語句の同意をとらえた強引な曲解”を探し出してきて楽しむ、というお遊びであるということ。

一例を挙げると……、

⚫︎加納クレタ・マルタ姉妹の命名の元になっている地中海の「クレタ島」「マルタ島」とほぼ同じ“緯度”に、笠原メイの苗字と同じ「笠原町」がある!

⚫︎このような“緯度”へのこだわりはすなわち、物語の重要な要素である“井戸”を暗示している!

⚫︎緯度&井戸は、精神分析学における自我(イド/エス)を指し示している!

……とまぁ、こんな感じ。

この手のお遊びは今やすっかり定着して、真面目にとらえるよりは“ネタ”として消費するものになっている。現代でもインターネット上で与太話として交わされることはあるだろう。しかしこの本が出た1994年6月(元の『ねじまき鳥クロニクル』第一部・第二部が同時に刊行されたのは同年4月)には、まだまだネット環境が一般に普及しているとは言い難く、わざわざ紙の本に印刷して出版されるだけの“余裕”があった。

冒頭に「しみじみ面白い」と書いたのは、今にして思うとずいぶん馬鹿げた内容のものが、30年ほど前にはそれなりにウケていて、真剣に考えていた人もたくさんいたということ。ちょうど2025年4月にNHK「100分de名著」で『ねじまき鳥クロニクル』が取り上げられて深い読解がなされたタイミングでもあったので、なんとなく懐かしく、昔の“読み解き”も読み比べてみたくなった、というわけ。

この先この本をわざわざ読む人がいるとは思えないんだけど、装丁も頑張っていて当時けっこう売れて今でも古本屋さんで見かけるので、興味があれば簡単に読むことができると思う。