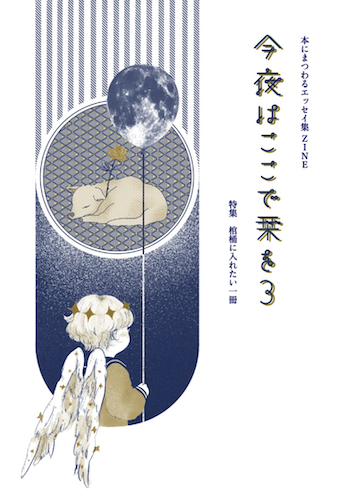

今夜はここで栞を3

今夜はここで栞を3

ぬこ

だんて

あたろう

ゆーかり

イチトセ

久納美輝

仲村景

北彗白朔

史依明

塒小太郎

パンダ大明神

守田樹

宗谷ヌマ

木澤曽元

海猫沢めろん

湯屋こゆ

真尋

矢凪エチカ

穂坂ユズハ

綿巻あまね

おどれなくてもいい?

2025年9月14日

1件の記録

あんどん書房@andn2025年10月29日読み終わった先日円頓寺で買った「本にまつわるエッセイ集ZINE」こと『今夜はここで栞を3』を読む。第一号は大阪文フリ、二号は岐阜駅本の市、そして円頓寺、と毎回いろんな場所で手に入れているのが面白い。そして今のところ唯一シリーズで勝っているZINEかも。 今作もレトロ印刷さんの特殊印刷カバーとリソ刷り本文がものとして素敵だ。 確かこのシリーズは元々FFとかのオンラインゲームで開催されている読書会メンバーが中心に参加されていたと思うのだが、今回は初っ端から海猫沢めろん先生で、確実に豪華になっていっている。 ZINEは感想を書いたらほぼ著者に届くので、一言ずつコメントしていきたい。敬称略。実際にどんな本が紹介されているかはネタバレなので、想像するか買って確認されたし。 海猫沢めろん「黒煙と鳩」。作家にとって最高傑作は最新作(夢枕獏がそう言っているらしい)はなるほど確かに作り手としてそうだよなぁと思った。自身の一冊が燃える描写で終わるのが作家らしく、美しい。 ぬこ「感性まで消費するか、消費を感性で乗り越えるか」。教育の罪業と美術館賞の意義について。何でもかんでもアウトプット前提で向き合おうとしてしまう(それはこのZINEを読むことについても言える。自己矛盾。。)態度。自分も消費社会、というより資本主義的意味第一主義社会の豚です…。 湯屋こゆ「傲慢ロリィタはこうして創られた」。乙女的反抗としてのロリィタ。なるほど、そういう在り方でもあるのか。ユリイカ2024年5月号とか読んだらもっと理解深まるだろうか。 仲村景「リビドーとフィロソフィー」。著者にとって恋愛と読書は似ているという。読書に向かうリビドーというのが面白いなと思った。でも確かに言われてみると自分もそこまで理性的に読んでないかも。 守田樹「柔らかくてあたたかい」。苦しみを忘れないでいるための読書。自分だったら辛い時期を思い出してしまう読書は避けるかもしれない(今のところ忘却曲線がそれを上回っているのであまり思い浮かばないが…)。それを分かりつつ向き合えるだけ、強いのだと思う。 綿巻あまね「日本における棺桶に入れるということは即ち燃やしたいということ」。肥大化した自意識…うっ頭が。その効能を聞いてしまうと、積読にあるこの本を直ちに読まねばならない気がしてきた。 久納美輝「梅を知る」。自身の経験から本の話に繋げ、そしてテーマの「棺桶に入れたい」まで持っていく流れがものすごく上手い。この方の書評をもっと読みたいと思った。 だんて「少年期の夜想曲」。小説を読んだかのような読後感。ご本人にとってはもちろんリアルな人生で、自分にはとても想像できない。が、こうして小説のように語れるようになった出会いというのは大きいのだろうと思った。 史依明「死に賭ける」。自身に降りかかった「死」と、見えてきた限界について。非常に重い経験をされているのに、どこか前向きさを感じられるのがすごい。 矢凪エチカ「あの魔女は竜になって別の空を飛んでいるよ」。“私たちは大人になると、死を遠ざけることを学ぶ”。本当に。向き合ってるようで向き合っていない、みたいな。児童文学、もっと読んでみたい。 パンダ大明神「拝啓」。「あなた」への手紙であり、読者への手紙でもあり、そしておそらく著者自身への手紙でもあるのだろう。なるほど、そういう本だったのかということを知った。 北彗白朔「おばけの漬物になりたい」。おばけになってしたいことの数々はどれもほっこり。由々しき噂は自分も初めて知ったが本当に由々しきである。自分の場合は、どうしたものか。。 木澤曽元「煙でも土でも食い物でもなく、ただ金になる」。そのノリでこの本(しかも原語)が出てくるの、面白すぎるな。読書会猛者(?)のかほり。 塒小太郎「英雄失格」。若さとともに失われてゆくものについて。でも年老いると逆に童心に帰るとも言うし、もしかしたらまだまだ分からないのではないだらうか。 真尋「盆暗青春狂騒曲(独居編)」。勢いが楽しい。まさに青春。しかしそれ程までの怖さなのか、積読にあるこの本は……。自分も読んだ暁には誰かにプレゼントしようかな(ふつうに嫌われそう)。 あたろう「好きな場所へ行こう、キミならそれが出来る」。ロックだ。曲として聴くのと、こうして文章で読むことはまた違う感覚がある。 イチトセ「ごめんね、とりさんが大活躍する話じゃなかったと思うんだけど……」。トリ判定の広さに思わず身近な方を想像してしまった。これはもう「墓場まで持って」行ってあげてくださいね。 宗谷ヌマ「あの世のお供はこれから作れ」。確かに自分も急にこのお題を出されたら悩むだろう。作ってやるという目標目指して生きていくというのも、それはそれで楽しいかもしれない。 ゆーかり「我が子の手で棺に入れてほしい本」。最も「棺」から遠い場所でともにあった本だからこそ、なのかもしれない。改めて、いろんな人生のさまざまな時に寄り添う本があるのだなぁと思う。 穂坂ユズハ「三ツ矢サイダーとサクレの夏に」。確かにこのテーマを考えられること、その余裕があることは「贅沢」なのかもしれない。人生には本なんて読めない時もままある。その苦しみを自分が理解することはできないけれど、生きてこうして「特別な一冊」を届けてくれてありがとうございます。 最後の25ページにはだんてさんの詩と矢凪さんの写真で締めくくられている。単純な連想だけれど中島みゆきを思い浮かべる。 「時間」と「言葉」という二つの要素がさまざまな結び目を作ってゆくのが興味深い。そういえばYesにも「Time and a Word」という曲があったではないか。

あんどん書房@andn2025年10月29日読み終わった先日円頓寺で買った「本にまつわるエッセイ集ZINE」こと『今夜はここで栞を3』を読む。第一号は大阪文フリ、二号は岐阜駅本の市、そして円頓寺、と毎回いろんな場所で手に入れているのが面白い。そして今のところ唯一シリーズで勝っているZINEかも。 今作もレトロ印刷さんの特殊印刷カバーとリソ刷り本文がものとして素敵だ。 確かこのシリーズは元々FFとかのオンラインゲームで開催されている読書会メンバーが中心に参加されていたと思うのだが、今回は初っ端から海猫沢めろん先生で、確実に豪華になっていっている。 ZINEは感想を書いたらほぼ著者に届くので、一言ずつコメントしていきたい。敬称略。実際にどんな本が紹介されているかはネタバレなので、想像するか買って確認されたし。 海猫沢めろん「黒煙と鳩」。作家にとって最高傑作は最新作(夢枕獏がそう言っているらしい)はなるほど確かに作り手としてそうだよなぁと思った。自身の一冊が燃える描写で終わるのが作家らしく、美しい。 ぬこ「感性まで消費するか、消費を感性で乗り越えるか」。教育の罪業と美術館賞の意義について。何でもかんでもアウトプット前提で向き合おうとしてしまう(それはこのZINEを読むことについても言える。自己矛盾。。)態度。自分も消費社会、というより資本主義的意味第一主義社会の豚です…。 湯屋こゆ「傲慢ロリィタはこうして創られた」。乙女的反抗としてのロリィタ。なるほど、そういう在り方でもあるのか。ユリイカ2024年5月号とか読んだらもっと理解深まるだろうか。 仲村景「リビドーとフィロソフィー」。著者にとって恋愛と読書は似ているという。読書に向かうリビドーというのが面白いなと思った。でも確かに言われてみると自分もそこまで理性的に読んでないかも。 守田樹「柔らかくてあたたかい」。苦しみを忘れないでいるための読書。自分だったら辛い時期を思い出してしまう読書は避けるかもしれない(今のところ忘却曲線がそれを上回っているのであまり思い浮かばないが…)。それを分かりつつ向き合えるだけ、強いのだと思う。 綿巻あまね「日本における棺桶に入れるということは即ち燃やしたいということ」。肥大化した自意識…うっ頭が。その効能を聞いてしまうと、積読にあるこの本を直ちに読まねばならない気がしてきた。 久納美輝「梅を知る」。自身の経験から本の話に繋げ、そしてテーマの「棺桶に入れたい」まで持っていく流れがものすごく上手い。この方の書評をもっと読みたいと思った。 だんて「少年期の夜想曲」。小説を読んだかのような読後感。ご本人にとってはもちろんリアルな人生で、自分にはとても想像できない。が、こうして小説のように語れるようになった出会いというのは大きいのだろうと思った。 史依明「死に賭ける」。自身に降りかかった「死」と、見えてきた限界について。非常に重い経験をされているのに、どこか前向きさを感じられるのがすごい。 矢凪エチカ「あの魔女は竜になって別の空を飛んでいるよ」。“私たちは大人になると、死を遠ざけることを学ぶ”。本当に。向き合ってるようで向き合っていない、みたいな。児童文学、もっと読んでみたい。 パンダ大明神「拝啓」。「あなた」への手紙であり、読者への手紙でもあり、そしておそらく著者自身への手紙でもあるのだろう。なるほど、そういう本だったのかということを知った。 北彗白朔「おばけの漬物になりたい」。おばけになってしたいことの数々はどれもほっこり。由々しき噂は自分も初めて知ったが本当に由々しきである。自分の場合は、どうしたものか。。 木澤曽元「煙でも土でも食い物でもなく、ただ金になる」。そのノリでこの本(しかも原語)が出てくるの、面白すぎるな。読書会猛者(?)のかほり。 塒小太郎「英雄失格」。若さとともに失われてゆくものについて。でも年老いると逆に童心に帰るとも言うし、もしかしたらまだまだ分からないのではないだらうか。 真尋「盆暗青春狂騒曲(独居編)」。勢いが楽しい。まさに青春。しかしそれ程までの怖さなのか、積読にあるこの本は……。自分も読んだ暁には誰かにプレゼントしようかな(ふつうに嫌われそう)。 あたろう「好きな場所へ行こう、キミならそれが出来る」。ロックだ。曲として聴くのと、こうして文章で読むことはまた違う感覚がある。 イチトセ「ごめんね、とりさんが大活躍する話じゃなかったと思うんだけど……」。トリ判定の広さに思わず身近な方を想像してしまった。これはもう「墓場まで持って」行ってあげてくださいね。 宗谷ヌマ「あの世のお供はこれから作れ」。確かに自分も急にこのお題を出されたら悩むだろう。作ってやるという目標目指して生きていくというのも、それはそれで楽しいかもしれない。 ゆーかり「我が子の手で棺に入れてほしい本」。最も「棺」から遠い場所でともにあった本だからこそ、なのかもしれない。改めて、いろんな人生のさまざまな時に寄り添う本があるのだなぁと思う。 穂坂ユズハ「三ツ矢サイダーとサクレの夏に」。確かにこのテーマを考えられること、その余裕があることは「贅沢」なのかもしれない。人生には本なんて読めない時もままある。その苦しみを自分が理解することはできないけれど、生きてこうして「特別な一冊」を届けてくれてありがとうございます。 最後の25ページにはだんてさんの詩と矢凪さんの写真で締めくくられている。単純な連想だけれど中島みゆきを思い浮かべる。 「時間」と「言葉」という二つの要素がさまざまな結び目を作ってゆくのが興味深い。そういえばYesにも「Time and a Word」という曲があったではないか。