𝘪𝘯𝘰𝘳𝘪

@fysminr

2025年6月29日

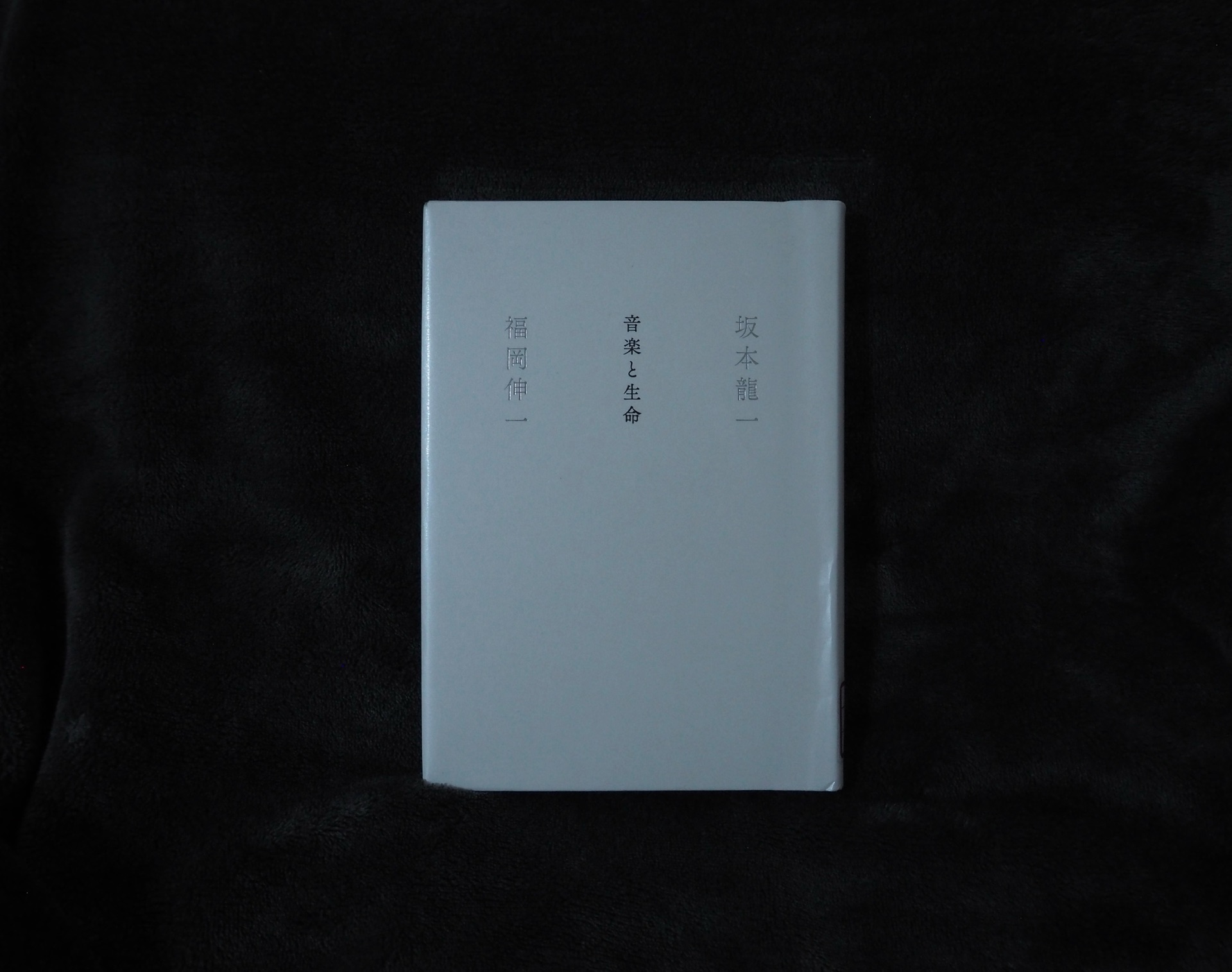

音楽と生命

坂本龍一,

福岡伸一

読み終わった

@ 自宅

とてもよかった~ !

特に

150p.福岡『早かれ遅かれ、すべての生物体に寿命が来ます。それはエントロピー増大の法則に対して抗し続けてきた動的平衡が、ついには、エントロピー増大の法則に凌駕されてしまう瞬間のことですが、それは敗退ではなく、ある種の贈与です。』

『ですから個体の死は最大の利他的行為といえます。身近な人の死を受け入れることは耐えがたいほどの苦しみを伴いますが、このような観点で見れば、自然の摂理によって迎えられた死は、悲しむべきことというよりも寿ぐべきことであり、日本語の寿命という言い方にも通じます。』

という部分が印象的だった

坂本『ベンヤミンは、機械的複製技術の誕生によって芸術作品のコピーを大量生産することが可能になった時代、芸術作品が「いま・ここ」に結びつきながら一回的に現象する際の特有の輝きをアウラという概念で表し、それが失われている問題について論じました。』

——

福岡『私たちはその矛盾を抱えながらも行き来せざるを得ません。言葉やロゴスの呪縛から、本来のピュシスとしての我々自身をいかに回復するかということですね。』

——

福岡『坂本さんは音楽で、ロゴスのレンガを積み上げていくというのとは違った、次に何がくるのか予測できない、反アルゴリズム的な作品を作られていますけれども、そうやってロゴスとピュシスの間で引き裂かれながら、ロゴスに振れ過ぎたものをピュシスに戻していく試みを続けていくことが大切なのだと思います。』

——

坂本『ということは、すべては、常に流れていく一つの生命だということですね。改めて、そういう生命のあり方は本当に奇跡的なことだと思います。』

——

福岡『しかし、ときにロゴスの矢が生命体の内側に向かってくることは、覚えておくべきでしょう。』

——

福岡『余剰を他者に渡すという利他的な行いこそ、本来の生態系のあり方だったはずです。人間が利己的となってしまった背景には、先ほど坂本さんがおっしゃったように、人間が食糧という富を保存できる術を学び、余剰分もすべて自分のものとするようになったことも大きかったのだと思います。』

——

福岡『ですから、またピュシスの豊かさに戻りつつ、それを語り直すものとして新しい言葉を見つけていくという、あてどない往還運動を続けるということになるでしょう。既存のものを少しでも先回りして壊しながら、新しい言葉に作り直していくということが、ピュシスに接近していくあり方ではないかなと思っています。』