DN/HP

@DN_HP

2025年8月21日

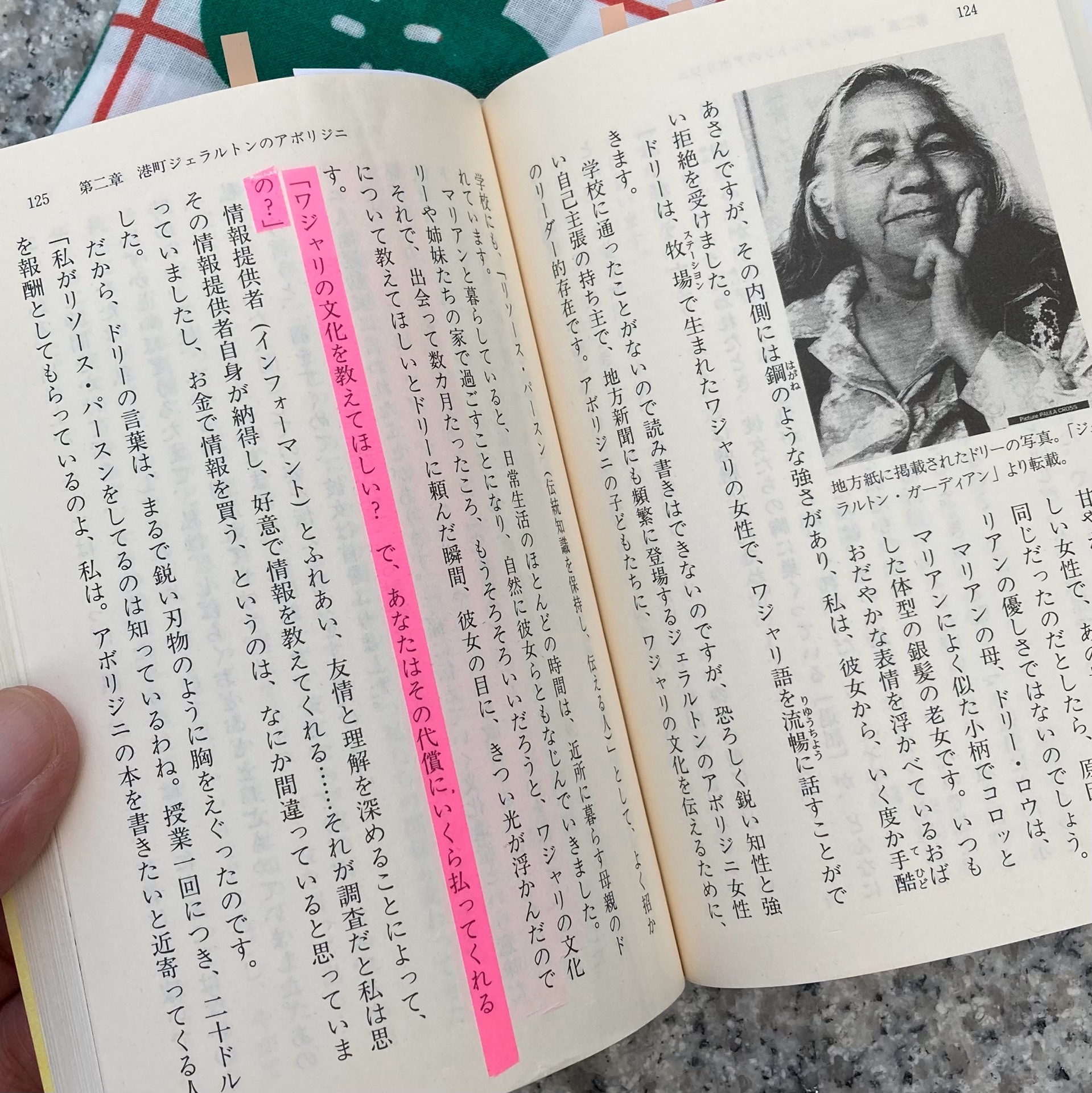

隣のアボリジニ

上橋菜穂子

読んでる

心に残る一節

ハッスル

「ワジャリの文化を教えてほしい?で、あなたはその代償にいくら払ってくれるの?」

著者に自身の「伝統集団」の文化について教えを請われたリソース・パーソン(伝統を保存し、伝える人)の女性の発言。完全に本音100%のパンチラインである。そう言われた著者は「恥ずかしいほどうろたえて」しまうし、それを読んだわたしも、たしかにそれはそうだけど……などと思ってしまった。

「アボリジニにとって、唯一残されている財産は「文化」なのだ——と、あるアボリシニ人権運動家に言われたことがあります。子孫に伝えていく文化遺産という意味だけでなく、そこには、アボリジニの生活状況や社会状況を改善する力に(もちろん、経済的な力にも)なりえるものとして「先住民の文化」というものを捉えている」

しかし、その後に続くこの文章を読めば、その発言の意味も意図も納得出来る、するべきものなのだった。著者は金銭の代わりに「往復数百キロを運転する」などの労働を代わりに(結果的に)対価として支払い、信頼を得、話を聞くことになる。

そしてその言葉に納得しながら、アメリカの「黒人たち」の「正規の販売経路への参入を妨害され」るため「フッドではそこに生きる人びとによって資本主義社会とは異なる経済活動-ーハッスルー」(山下壮起「Fuck The Policeーフッドとハッスルの霊性」)のことを思い出した。立て付けは少し違うかもしれないけれど、奪われたものたちが、残されたもので生きるために行う経済活動、という根本的な部分では共通するものがあると思う。たくさんのものが奪われたなかで、残された「文化」で「ハッスル」する。完全に間違っていないと思う。

「イギリス人がこの大陸を植民地化し、オーストラリアという国家が出来上がるにつれて、もうひとつ別の「集団」への帰属意識が生まれてきました。——イギリス人が「肌の黒い原住民(英語で aboriginal/aborigines)」と一括りにカテゴライズしたことで生れた、「アボリジニ」としてのアイデンティティです。

都市部で暮らす、自らの文化や言語を奪われた人々ほど、この「アボリジニ」としての意識は強いように思います。彼らは失ってしまった自らの地域の文化・言語の代わりに、強く伝統文化・言語を維持している北部や中央沙漠地域のアボリジニの文化要素——たとえば、ディジャリドゥ等の楽器や、木画等——を、いわば「アボリジ二」が共有する文化的財産として、白人や他の民族の人々に示すことがあるのです。」

そんなことを考えながら数十ページ前に書かれていたこの文章を読み返した。ここには奪いカテゴライズしたものの身勝手な非道さと、奪われカテゴライズされたものの悲しみや戸惑いがあるけれど、同時に力強くたくましい「ハッスル」の兆しもあるのだ、と思う。思いたい。

まだ半分くらいまでしか読めていないけれど、歩きながら考えた、これは重要では、と思ったことは徒歩のスピード感のまま書き残しておきたい。すぐ忘れちゃうから。