DN/HP

@DN_HP

Chance Meeting.

- 2026年2月24日

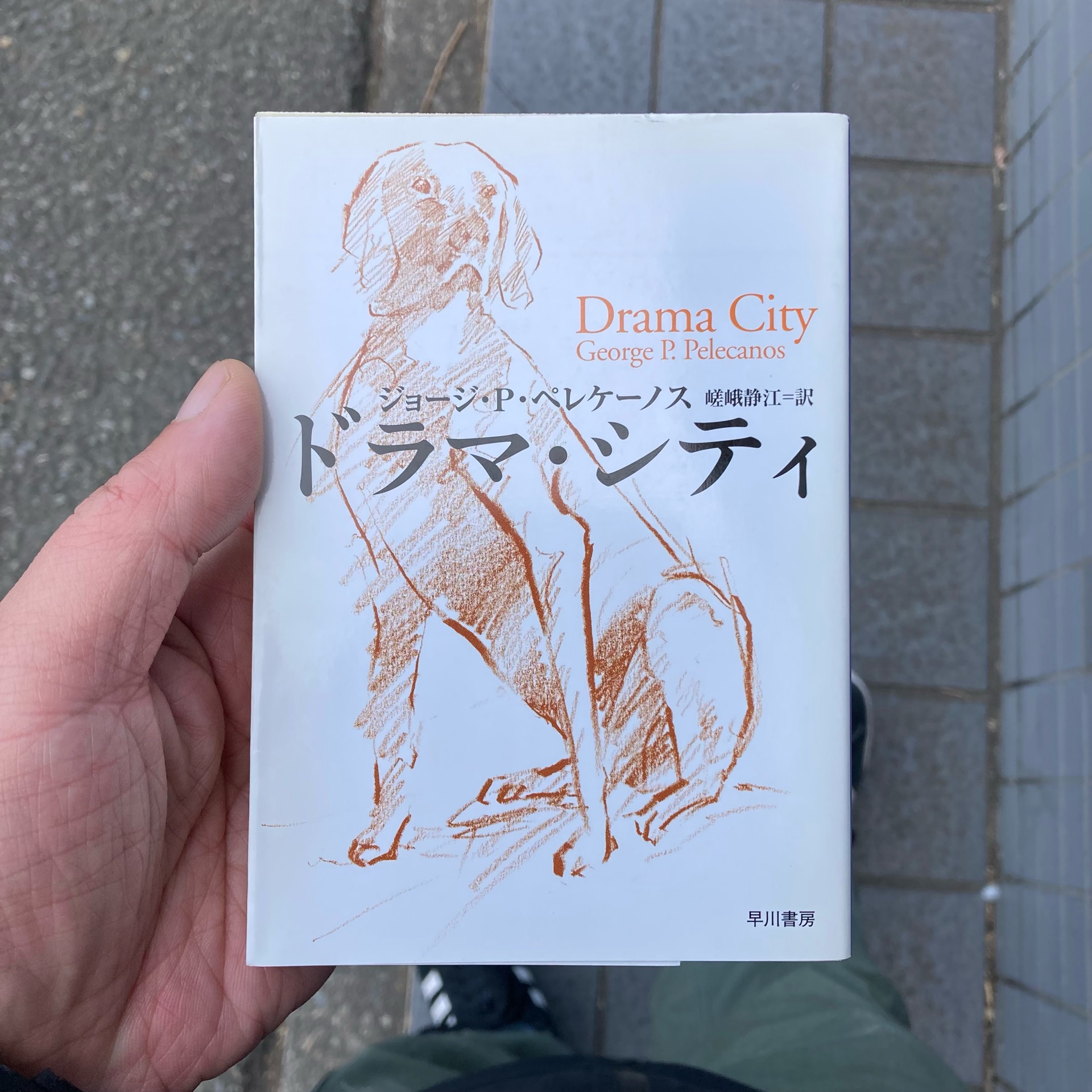

ドラマ・シティGeorge P.Pelecanos,ジョージ・P.ペレケーノス,嵯峨静江読み終わった昨晩というか、わりと今朝よりの時間に読み終わって感動した小説のことをもう少し考えていたかったから、ポケットに入れて一緒に部屋を出た。Walking with a Dog Book、の朝。 過去の行いは消すことが出来ないけれど、その上に新たな生活を築き、今までとは違ったより良い日常を過ごすことは出来るのかもしれない。自らの素直な感情と強い意志、それにリアリスティックな思考があれば。いや、それだけでは足りなくて、そこには犬と理解のある人々、かれらの愛と良心が必要なのだ。この物語のように。 現実ではそれらを全てを揃えることはとてつもなく難しい。人は思っている以上に弱いものだし、理解も愛や良心も求めて手に入るものではないのだから。犬だけはその存在自体が愛と良心だとも言えるのだけど、今は隣にいないから。ああ、人生もこの世もままならない。 それでもこの物語には感動しているし素直に納得もしている。これをただの絵空事とは思わず、現実にも当てはまる希望を見出したい。 深夜まで読んでいた素晴らしい小説に感動した翌朝には、思考も言葉も大袈裟になりがちだけれど、それらを素直に受け止めて大切に抱きしめながら、この生活と日常を、昨日よりも少しでも良くしようともがくのだ。まずは寝不足の今日をなんとか乗り切りたい。 刑務所帰りのOnce againモノというのはクライム・ノベルでは定番のテーマだけれど、多くの作品では、やむにやまれず、あるいは自ら進んで犯罪の世界に戻り、成功したりしそうになりながらもつまづき傷つきやはり破滅に向かっていく、というようなステレオタイプである種教訓めいた物語が語られる(この本の裏表紙の文章もそんな物語を匂わせている)。ジャンル小説を読むというのは、そのステレオタイプを楽しむことでもあるのだけれど、そのジャンル、テーマでありながらも、完璧とは言えないし、新たな悲しみ消えない傷をつけられ解決しない問題を残しながらもなんとか手に入れることが出来た新しい生活、日常に少なくとも小説のなかでは踏み止まっている物語 ——「男は犬を救い、犬は男を救った。しかし待っていたのは....」という裏表紙の文章に続きを書くなら、男が求めていた新しい生活と日常だった、ということになる—— があっても良いよね、というかたまにそんな「優しい」クライム・ノベルに出会うと殊更に感動してしまうのだった。この小説には犬も居るし。潤んだ目をしたジャスミンがとても愛おしい。 「成功」する刑務所帰りのOnce againモノ、素晴らしいクライム・ノベル。感動した。

ドラマ・シティGeorge P.Pelecanos,ジョージ・P.ペレケーノス,嵯峨静江読み終わった昨晩というか、わりと今朝よりの時間に読み終わって感動した小説のことをもう少し考えていたかったから、ポケットに入れて一緒に部屋を出た。Walking with a Dog Book、の朝。 過去の行いは消すことが出来ないけれど、その上に新たな生活を築き、今までとは違ったより良い日常を過ごすことは出来るのかもしれない。自らの素直な感情と強い意志、それにリアリスティックな思考があれば。いや、それだけでは足りなくて、そこには犬と理解のある人々、かれらの愛と良心が必要なのだ。この物語のように。 現実ではそれらを全てを揃えることはとてつもなく難しい。人は思っている以上に弱いものだし、理解も愛や良心も求めて手に入るものではないのだから。犬だけはその存在自体が愛と良心だとも言えるのだけど、今は隣にいないから。ああ、人生もこの世もままならない。 それでもこの物語には感動しているし素直に納得もしている。これをただの絵空事とは思わず、現実にも当てはまる希望を見出したい。 深夜まで読んでいた素晴らしい小説に感動した翌朝には、思考も言葉も大袈裟になりがちだけれど、それらを素直に受け止めて大切に抱きしめながら、この生活と日常を、昨日よりも少しでも良くしようともがくのだ。まずは寝不足の今日をなんとか乗り切りたい。 刑務所帰りのOnce againモノというのはクライム・ノベルでは定番のテーマだけれど、多くの作品では、やむにやまれず、あるいは自ら進んで犯罪の世界に戻り、成功したりしそうになりながらもつまづき傷つきやはり破滅に向かっていく、というようなステレオタイプである種教訓めいた物語が語られる(この本の裏表紙の文章もそんな物語を匂わせている)。ジャンル小説を読むというのは、そのステレオタイプを楽しむことでもあるのだけれど、そのジャンル、テーマでありながらも、完璧とは言えないし、新たな悲しみ消えない傷をつけられ解決しない問題を残しながらもなんとか手に入れることが出来た新しい生活、日常に少なくとも小説のなかでは踏み止まっている物語 ——「男は犬を救い、犬は男を救った。しかし待っていたのは....」という裏表紙の文章に続きを書くなら、男が求めていた新しい生活と日常だった、ということになる—— があっても良いよね、というかたまにそんな「優しい」クライム・ノベルに出会うと殊更に感動してしまうのだった。この小説には犬も居るし。潤んだ目をしたジャスミンがとても愛おしい。 「成功」する刑務所帰りのOnce againモノ、素晴らしいクライム・ノベル。感動した。

- 2026年2月23日

骨を引き上げろジェスミン・ウォード,石川由美子ジョージ・P・ペレケースの『ドラマ・シティ』のなかで「この夏流行しているアウトキャストの《ザ・ウェイ・ユー・ムーブ》が、インダッシュから流れてきていた。」シーンを読んでこの小説のことを思い出した。どちらも犬が重要な役割を担っている小説である。 〰︎ エピグラフには旧約聖書、スペインの詩人、そしてラップ・ミュージックのリリックからの引用。「何になりたい? おれが訊くと、彼女は言った。『生きていたい』」。 ピットブルが母親になるシーンから始まる、ミシシッピのバイユーでハリケーン・カトリーナとそこでのLIFEに対峙する12日間の家族と土地の物語。 母になったピットブルはクウィーンだ、戸惑い恐れながら母になろうとする少女も、ボストン・テランから引いてくれば「もうすぐクウィーンになる。それだけ長く生きられれば。」ここで2枚のクウィーン、3枚目はカトリーナ。元々過酷な環境に彼女が起こす状況のなかで家族で唯一の女性である少女が母に、そしてクウィーンになる話。あるいは“生きる”物語。 それにもうひとつ、犬と少年の愛の物語。「チャイナはやがて真珠になる砂のように白く、スキータは牡蠣のように黒い。けれども両者はふたりでひとつ。スキータのような形で犬を愛するということがどういうことか、ほかの男たちにはけっしてわからない。」ここでまたボストン・テランを思い出す。ギヴは全ての人、国にも愛を与えるけれどチャイナはそれをスキータだけに向ける。ギヴは何度も希望とともに帰ってくるけれど、チャイナは…それでもそれは物語られる意味のある愛であり、この物語にもやはり、書かれるべきと思える希望がある。「チャイナは戻る。それが“いつ”かの問題だ」ここでもLIFEは解決しないけれど、故にまだ終わらない愛と希望も書かれた物語。もっとたくさんの読める物語がある小説だとも思うけれど、今回はそんなふうに読んだ。とても素晴らしかった。ここにあると思えた希望もまた、大切にしたいと思った。 エピグラフに引用されているリリックはOutcastのDa Art of Storytellin' (Pt. 1) のAndré 3000のバース。続くPt. 2のリリックもしっかりと読んでいけば作者の言う「ヒップホップは私たち世代のブルーズだ。私が書く登場人物たちにとってヒップホップはとても重要だ。彼ら彼女らはラップの言葉によって世界を理解する」という言葉も少しだけ分かるのでは、という気がする。“Who said good folks is not supposed to die?”とそこでもまた、世界は過酷なのだけど。 そんなことも考えていたので、この本を持ち歩いている間にその曲が収録されているアルバムのCDをレコード屋や古本屋で探していたのだけれど、見つけられなかった。そこでそういえばと思い少し前にリリースされたAndré 3000のソロアルバム、New Blue Sunを聴いてみた。ラップ・ミュージックではないけれど、とても素晴らしかった。今の気持ちにも読書にも合っている気がした。言い過ぎると少し救われた気もしてしまった。風がふいた。ということで、最後の1/3はそのアルバムを流しながら読んだ。その体験もとても良かったし、特別だった。

骨を引き上げろジェスミン・ウォード,石川由美子ジョージ・P・ペレケースの『ドラマ・シティ』のなかで「この夏流行しているアウトキャストの《ザ・ウェイ・ユー・ムーブ》が、インダッシュから流れてきていた。」シーンを読んでこの小説のことを思い出した。どちらも犬が重要な役割を担っている小説である。 〰︎ エピグラフには旧約聖書、スペインの詩人、そしてラップ・ミュージックのリリックからの引用。「何になりたい? おれが訊くと、彼女は言った。『生きていたい』」。 ピットブルが母親になるシーンから始まる、ミシシッピのバイユーでハリケーン・カトリーナとそこでのLIFEに対峙する12日間の家族と土地の物語。 母になったピットブルはクウィーンだ、戸惑い恐れながら母になろうとする少女も、ボストン・テランから引いてくれば「もうすぐクウィーンになる。それだけ長く生きられれば。」ここで2枚のクウィーン、3枚目はカトリーナ。元々過酷な環境に彼女が起こす状況のなかで家族で唯一の女性である少女が母に、そしてクウィーンになる話。あるいは“生きる”物語。 それにもうひとつ、犬と少年の愛の物語。「チャイナはやがて真珠になる砂のように白く、スキータは牡蠣のように黒い。けれども両者はふたりでひとつ。スキータのような形で犬を愛するということがどういうことか、ほかの男たちにはけっしてわからない。」ここでまたボストン・テランを思い出す。ギヴは全ての人、国にも愛を与えるけれどチャイナはそれをスキータだけに向ける。ギヴは何度も希望とともに帰ってくるけれど、チャイナは…それでもそれは物語られる意味のある愛であり、この物語にもやはり、書かれるべきと思える希望がある。「チャイナは戻る。それが“いつ”かの問題だ」ここでもLIFEは解決しないけれど、故にまだ終わらない愛と希望も書かれた物語。もっとたくさんの読める物語がある小説だとも思うけれど、今回はそんなふうに読んだ。とても素晴らしかった。ここにあると思えた希望もまた、大切にしたいと思った。 エピグラフに引用されているリリックはOutcastのDa Art of Storytellin' (Pt. 1) のAndré 3000のバース。続くPt. 2のリリックもしっかりと読んでいけば作者の言う「ヒップホップは私たち世代のブルーズだ。私が書く登場人物たちにとってヒップホップはとても重要だ。彼ら彼女らはラップの言葉によって世界を理解する」という言葉も少しだけ分かるのでは、という気がする。“Who said good folks is not supposed to die?”とそこでもまた、世界は過酷なのだけど。 そんなことも考えていたので、この本を持ち歩いている間にその曲が収録されているアルバムのCDをレコード屋や古本屋で探していたのだけれど、見つけられなかった。そこでそういえばと思い少し前にリリースされたAndré 3000のソロアルバム、New Blue Sunを聴いてみた。ラップ・ミュージックではないけれど、とても素晴らしかった。今の気持ちにも読書にも合っている気がした。言い過ぎると少し救われた気もしてしまった。風がふいた。ということで、最後の1/3はそのアルバムを流しながら読んだ。その体験もとても良かったし、特別だった。

- 2026年2月22日

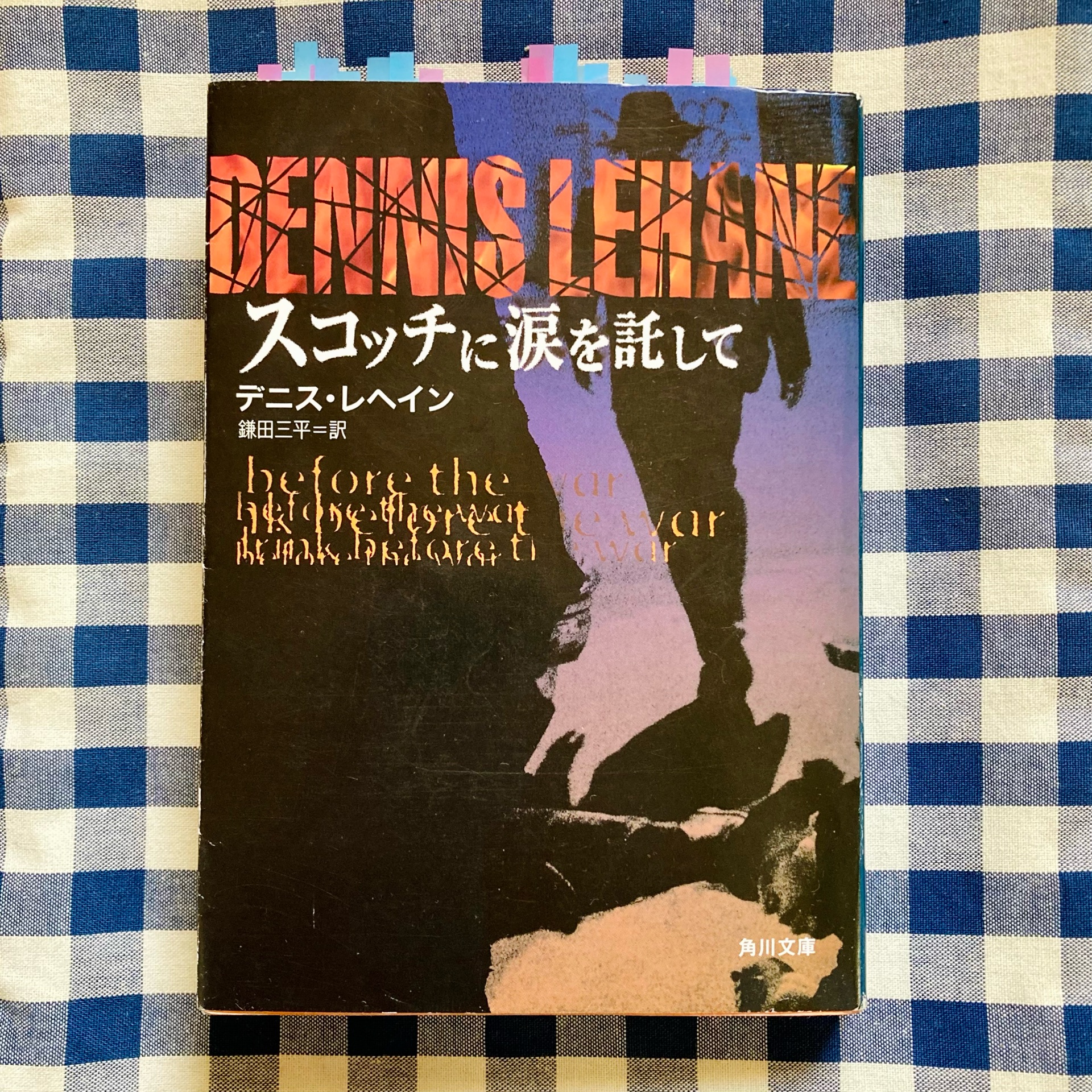

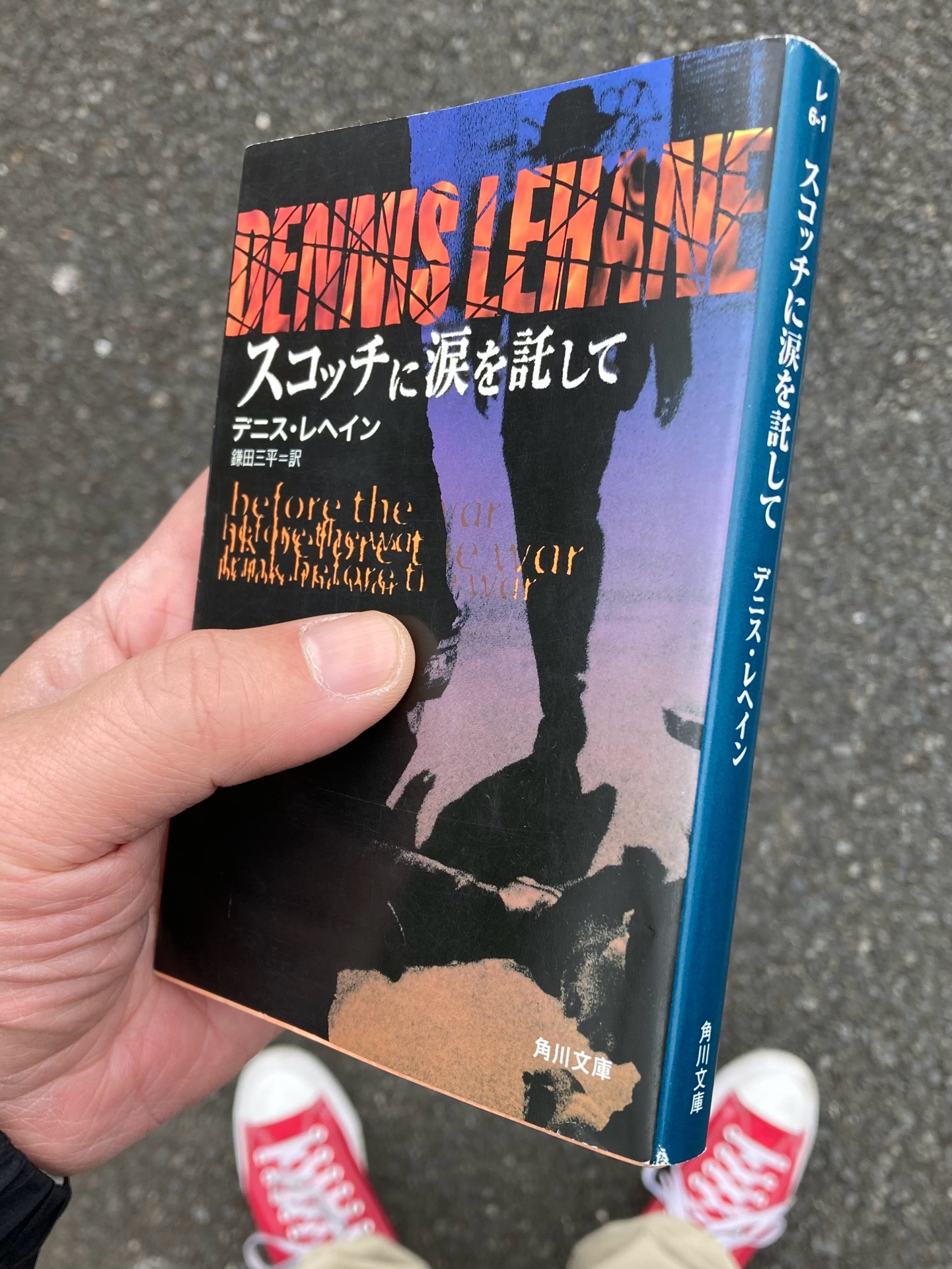

スコッチに涙を託して (角川文庫 レ 6-1)デニス・レヘイン読み終わった再読デニス・レヘインのデビュー作を再読した。 生まれ育ったその街で経験したこと、見聞きしたこと、暴かれたもの、隠されているもの。ままならない人生、社会、世界。優れたデビュー作には作家のそれまでが全て詰まっている。まさにそういう小説。 多分3回目くらいの再読だけれど、読むたびに発見があるというか、フォーカスしてしまう部分が変わってくる。そのどれもが解決することはないし、わからない。そんなものが詰め込まれた小説は、複雑で混沌としているようにも思えるけれど、人生や世界を描くというのはそういうことだ。小説というのは複雑な世界をわかりやすく描くものではなくて、世界の複雑さ、わからなさ自体を描くものなのだ。少なくともそう読みたい。そんなことをこういう小説を読む度に思う。 事件は終息し物語語りが終わっても、人生も世界も解決することはない、まさに「この世はままならない」。けれど、そのなかで、迷い、傷つき、疲弊しながらも、それを信じることが出来れば、正義や良心といったものはたしかに存在する。同時にそんなことも描く、描けるのが小説なのだ、という気もしている。その正義を個人が扱うとき、登場人物たちはまた迷い、傷つき、疲弊し、この世のままならなさを思い知ることになるのだけど。ああ。しかし、それでも……と思わせてくれるのはたしかな創作の力だ。やはり傑作である。 - 最近読んだ「こういう小説」のことも思い出す。ポール・オースターの『サンセット・パーク』。あれも「その街」を舞台にした「この世はままならない」話だった。読み方によっては「クライム・ノベル」だった、とも言えるかもしれない。ボストンとニューヨーク。音楽を通じて憧れて身近にも感じていた街の「真実」を少しだけ垣間見た気にもなってくる。これも小説を読むことの醍醐味のひとつ。 そんなふたつの小説のことを考えながら思い浮かんでいる音楽、バンドは、The Mighty Mighty BosstonesとMerauder。今かかっているTHEE SINSEERSのアルバムが終わったら、それらの音楽を聴きながら、小説と、このままならない世界と、そこで信じることの出来るものについてもう少しだけ考えてみようか、と思っている。もうすぐ日が暮れる。

スコッチに涙を託して (角川文庫 レ 6-1)デニス・レヘイン読み終わった再読デニス・レヘインのデビュー作を再読した。 生まれ育ったその街で経験したこと、見聞きしたこと、暴かれたもの、隠されているもの。ままならない人生、社会、世界。優れたデビュー作には作家のそれまでが全て詰まっている。まさにそういう小説。 多分3回目くらいの再読だけれど、読むたびに発見があるというか、フォーカスしてしまう部分が変わってくる。そのどれもが解決することはないし、わからない。そんなものが詰め込まれた小説は、複雑で混沌としているようにも思えるけれど、人生や世界を描くというのはそういうことだ。小説というのは複雑な世界をわかりやすく描くものではなくて、世界の複雑さ、わからなさ自体を描くものなのだ。少なくともそう読みたい。そんなことをこういう小説を読む度に思う。 事件は終息し物語語りが終わっても、人生も世界も解決することはない、まさに「この世はままならない」。けれど、そのなかで、迷い、傷つき、疲弊しながらも、それを信じることが出来れば、正義や良心といったものはたしかに存在する。同時にそんなことも描く、描けるのが小説なのだ、という気もしている。その正義を個人が扱うとき、登場人物たちはまた迷い、傷つき、疲弊し、この世のままならなさを思い知ることになるのだけど。ああ。しかし、それでも……と思わせてくれるのはたしかな創作の力だ。やはり傑作である。 - 最近読んだ「こういう小説」のことも思い出す。ポール・オースターの『サンセット・パーク』。あれも「その街」を舞台にした「この世はままならない」話だった。読み方によっては「クライム・ノベル」だった、とも言えるかもしれない。ボストンとニューヨーク。音楽を通じて憧れて身近にも感じていた街の「真実」を少しだけ垣間見た気にもなってくる。これも小説を読むことの醍醐味のひとつ。 そんなふたつの小説のことを考えながら思い浮かんでいる音楽、バンドは、The Mighty Mighty BosstonesとMerauder。今かかっているTHEE SINSEERSのアルバムが終わったら、それらの音楽を聴きながら、小説と、このままならない世界と、そこで信じることの出来るものについてもう少しだけ考えてみようか、と思っている。もうすぐ日が暮れる。

- 2026年2月21日

ドラマ・シティGeorge P.Pelecanos,ジョージ・P.ペレケーノス,嵯峨静江買った古本「男は犬を救い、犬は男を救った。しかし待っていたのは・・・」 ペレケーノスのクラシック。この本も手放しては買ってを繰り返しているけれど、本を手放すということは、もう一度その本に出会う興奮や感動を味わえるということなのかもしれない。いや、もう一度というか、既にその本の素晴らしさを知った上での再会にはまた別種の興奮に感動がある気もしている。そんなことを考えながら、今日も古本屋を組み込んだ散歩コースを歩いていたのだった。

ドラマ・シティGeorge P.Pelecanos,ジョージ・P.ペレケーノス,嵯峨静江買った古本「男は犬を救い、犬は男を救った。しかし待っていたのは・・・」 ペレケーノスのクラシック。この本も手放しては買ってを繰り返しているけれど、本を手放すということは、もう一度その本に出会う興奮や感動を味わえるということなのかもしれない。いや、もう一度というか、既にその本の素晴らしさを知った上での再会にはまた別種の興奮に感動がある気もしている。そんなことを考えながら、今日も古本屋を組み込んだ散歩コースを歩いていたのだった。

- 2026年2月21日

スコッチに涙を託して (角川文庫 レ 6-1)デニス・レヘイン「中からはグラスのぶつかりあう音や、まばらな笑い声、人の話し声、そしてジュークボックスから流れるボン・ジョヴィが聞こえてくる。いや、最後のところは訂正したほうがいい。あれはただステレオから流れてくるラジオ番組で、実際に金を払ってボン・ジョヴィを聴いている人間なんているはずがない。」 これは探偵による痛烈で意地悪なボン・ジョヴィ・ディス。わたしからすると、この探偵の音楽の趣味もあんまりいけてないのだけど。

スコッチに涙を託して (角川文庫 レ 6-1)デニス・レヘイン「中からはグラスのぶつかりあう音や、まばらな笑い声、人の話し声、そしてジュークボックスから流れるボン・ジョヴィが聞こえてくる。いや、最後のところは訂正したほうがいい。あれはただステレオから流れてくるラジオ番組で、実際に金を払ってボン・ジョヴィを聴いている人間なんているはずがない。」 これは探偵による痛烈で意地悪なボン・ジョヴィ・ディス。わたしからすると、この探偵の音楽の趣味もあんまりいけてないのだけど。 - 2026年2月21日

スコッチに涙を託して (角川文庫 レ 6-1)デニス・レヘインアイリッシュの探偵と黒人トップ・コラムニストの人種差別に関する議論は「意地悪で不幸で支離滅裂で怒れる人間があふれていて、そのうちの誰ひとりとして、状況と真っ正直に向きあうだけの知力を持ちあわせちゃいない」世界のままならなさに至り、そこで残された方法は「スコッチに涙を託して朝まで飲む」ことに、あきらめに皮肉を混ぜながら着地する。 というのは邦題の元になったセリフが出てくる印象的なシーンだけれど、それでも、その酒を飲んだあとに探偵は、そのままならない世界のなかで自らの信念と「正義」のために闘うべくまた立ち上がり、なんとかしようともがくのだ。つまりその酒は、憂さ晴らしや怒りや悲しみを忘れるためだけではなく、原題にあるように「A DRINK BEFORE THE WAR」ということなのだ。多分。 わたしは酒を飲まないので、眠れなくなりそうな覚悟もしつつ、明日のままならなさの前にお気に入りのコーヒーを飲んでいる。

スコッチに涙を託して (角川文庫 レ 6-1)デニス・レヘインアイリッシュの探偵と黒人トップ・コラムニストの人種差別に関する議論は「意地悪で不幸で支離滅裂で怒れる人間があふれていて、そのうちの誰ひとりとして、状況と真っ正直に向きあうだけの知力を持ちあわせちゃいない」世界のままならなさに至り、そこで残された方法は「スコッチに涙を託して朝まで飲む」ことに、あきらめに皮肉を混ぜながら着地する。 というのは邦題の元になったセリフが出てくる印象的なシーンだけれど、それでも、その酒を飲んだあとに探偵は、そのままならない世界のなかで自らの信念と「正義」のために闘うべくまた立ち上がり、なんとかしようともがくのだ。つまりその酒は、憂さ晴らしや怒りや悲しみを忘れるためだけではなく、原題にあるように「A DRINK BEFORE THE WAR」ということなのだ。多分。 わたしは酒を飲まないので、眠れなくなりそうな覚悟もしつつ、明日のままならなさの前にお気に入りのコーヒーを飲んでいる。

- 2026年2月20日

サマー・オブ・ナイト 上ダン・シモンズ,Dan Simmons,田中一江気になる読みたい

サマー・オブ・ナイト 上ダン・シモンズ,Dan Simmons,田中一江気になる読みたい - 2026年2月19日

四季と機器池谷和浩気になる読みたい

四季と機器池谷和浩気になる読みたい - 2026年2月19日

フルトラッキング・プリンセサイザ池谷和浩少し久しぶりに訪れた京王線国領駅周辺で一件用事を済ませたあとに、布田駅を経由して調布駅まで歩きながらこの小説のことを思っていた。 大好きな小説の舞台となった街、場所に行ってみたい、みたいなことはあまり思わないのだけど、いざその場所(小説ではバーチャル上だけれど)に通りかかってみれば、その小説のことも、読んでいた日のことも、贈ってくれた友人のことも、それらを書いた文章↑のことまでも、とても感情的に溢れ出てくるように思い出していた。表題作だけ読んで、併録されていたその過去と未来を描いた2篇はまだ読まずに取ってあるから、それらを読むタイミングがきたのかもしれない、と思ってみている。まだ読まないような気もしている。 - ああ、今わたしは小説を読んでいるのだ、と思うというか、そのことに喜びを感じる文章というのがある。昨日読んだ。友達が送ってくれた本。かけていたカセットのタイトルにつられて、この瞬間はTRUE LIFEぽいと思ってみる。それは適当な気もするけれど、素敵な音楽と心地よい気候のなかで、わたしは小説を読んでいた。 最初のセンテンスで好きだとわかるフローがあった。少しずつ、断片的に、登場人物の人柄と、彼女の生きる世界が浮かびあがってくる。共感とわからなさが、もちろんある。彼女とその世界のことをもっと知りたいと思う。同時に、それらを読むことで、「ひとつ思い出すと湧いてくる」わたしの記憶と思いがあった。それらを一緒に“読み”進めていく。意識して、ゆっくりと。 窓から入ってくる日差しと風。登場人物が「苛立ち、ため息がでるほど」嫌っている「蒸して生暖か」い感じの全くしない、乾いた文章。昨日みたいな日に新しい服に袖を通すような、サラッとした感覚。すべてが心地よくて、いまこの時間には完全に納得出来る、小説と、いまだけだとしてもこのLIFEも素晴らしい、と大袈裟なことを思いたくなっていた。 「春でも夏でもない、ただ連休としかいいようのないあの晴れて明るい感じになだれ込んでいこうとする勢いを」をわたしも小説を読みながら感じていた。今日みたいな日はそうやって表現することが出来るのか、と感心と少しの嫉妬も覚える。物語の中に出てくる街、多分池袋やお茶の水〜秋葉原、それにVRのなかの調布や布田、国領の周辺は何度も歩いたことがある。それぞれの日の天気ははっきりとは覚えていないけれど、この小説を読みながら思い出されるそれらの街の景色と気候は、どの街でもそんな風に「晴れて明るい」、気持ちの良いものになっていた。 登場人物が作中では一度だけ訪れる「秋葉原から一本」の街には、わたしも一度だけ行ったことがあった。嫌な思いが残っているその日だけは、雨が降っていた実際の天気と、そのときの気持ちがそのまま湧き上がってきた。また落ち込みそうになる。それでも日差しと風と音楽と、この小説がその感情を優しく包みこんで落ち着かせてくれた。不快ではない暖かさを感じていた。あの日の気持ちも塗り替えられるかもしれない。今日みたいな日にこの小説を読めたことが嬉しくなった。読むべき小説だったとも思った。その偶然を、やっぱり信じたい。 わたしも「うつヰにまた会いたい」から表題作の未来と過去を描いた二篇はまだ読まずにとってある。昨日からお気に入りになった栞を丁寧に挟んで、カバーをかけ直してポーチに大切に入れておく。ありがとう。また近いうちに。この文章を書いている後ろで流れているのは同封されていたMIXCD。気候も音楽も心地が良い。今日も納得できる日になれば良いなと思う。なる気がしてきた。ありがとう、ともう一度思う。

フルトラッキング・プリンセサイザ池谷和浩少し久しぶりに訪れた京王線国領駅周辺で一件用事を済ませたあとに、布田駅を経由して調布駅まで歩きながらこの小説のことを思っていた。 大好きな小説の舞台となった街、場所に行ってみたい、みたいなことはあまり思わないのだけど、いざその場所(小説ではバーチャル上だけれど)に通りかかってみれば、その小説のことも、読んでいた日のことも、贈ってくれた友人のことも、それらを書いた文章↑のことまでも、とても感情的に溢れ出てくるように思い出していた。表題作だけ読んで、併録されていたその過去と未来を描いた2篇はまだ読まずに取ってあるから、それらを読むタイミングがきたのかもしれない、と思ってみている。まだ読まないような気もしている。 - ああ、今わたしは小説を読んでいるのだ、と思うというか、そのことに喜びを感じる文章というのがある。昨日読んだ。友達が送ってくれた本。かけていたカセットのタイトルにつられて、この瞬間はTRUE LIFEぽいと思ってみる。それは適当な気もするけれど、素敵な音楽と心地よい気候のなかで、わたしは小説を読んでいた。 最初のセンテンスで好きだとわかるフローがあった。少しずつ、断片的に、登場人物の人柄と、彼女の生きる世界が浮かびあがってくる。共感とわからなさが、もちろんある。彼女とその世界のことをもっと知りたいと思う。同時に、それらを読むことで、「ひとつ思い出すと湧いてくる」わたしの記憶と思いがあった。それらを一緒に“読み”進めていく。意識して、ゆっくりと。 窓から入ってくる日差しと風。登場人物が「苛立ち、ため息がでるほど」嫌っている「蒸して生暖か」い感じの全くしない、乾いた文章。昨日みたいな日に新しい服に袖を通すような、サラッとした感覚。すべてが心地よくて、いまこの時間には完全に納得出来る、小説と、いまだけだとしてもこのLIFEも素晴らしい、と大袈裟なことを思いたくなっていた。 「春でも夏でもない、ただ連休としかいいようのないあの晴れて明るい感じになだれ込んでいこうとする勢いを」をわたしも小説を読みながら感じていた。今日みたいな日はそうやって表現することが出来るのか、と感心と少しの嫉妬も覚える。物語の中に出てくる街、多分池袋やお茶の水〜秋葉原、それにVRのなかの調布や布田、国領の周辺は何度も歩いたことがある。それぞれの日の天気ははっきりとは覚えていないけれど、この小説を読みながら思い出されるそれらの街の景色と気候は、どの街でもそんな風に「晴れて明るい」、気持ちの良いものになっていた。 登場人物が作中では一度だけ訪れる「秋葉原から一本」の街には、わたしも一度だけ行ったことがあった。嫌な思いが残っているその日だけは、雨が降っていた実際の天気と、そのときの気持ちがそのまま湧き上がってきた。また落ち込みそうになる。それでも日差しと風と音楽と、この小説がその感情を優しく包みこんで落ち着かせてくれた。不快ではない暖かさを感じていた。あの日の気持ちも塗り替えられるかもしれない。今日みたいな日にこの小説を読めたことが嬉しくなった。読むべき小説だったとも思った。その偶然を、やっぱり信じたい。 わたしも「うつヰにまた会いたい」から表題作の未来と過去を描いた二篇はまだ読まずにとってある。昨日からお気に入りになった栞を丁寧に挟んで、カバーをかけ直してポーチに大切に入れておく。ありがとう。また近いうちに。この文章を書いている後ろで流れているのは同封されていたMIXCD。気候も音楽も心地が良い。今日も納得できる日になれば良いなと思う。なる気がしてきた。ありがとう、ともう一度思う。

- 2026年2月19日

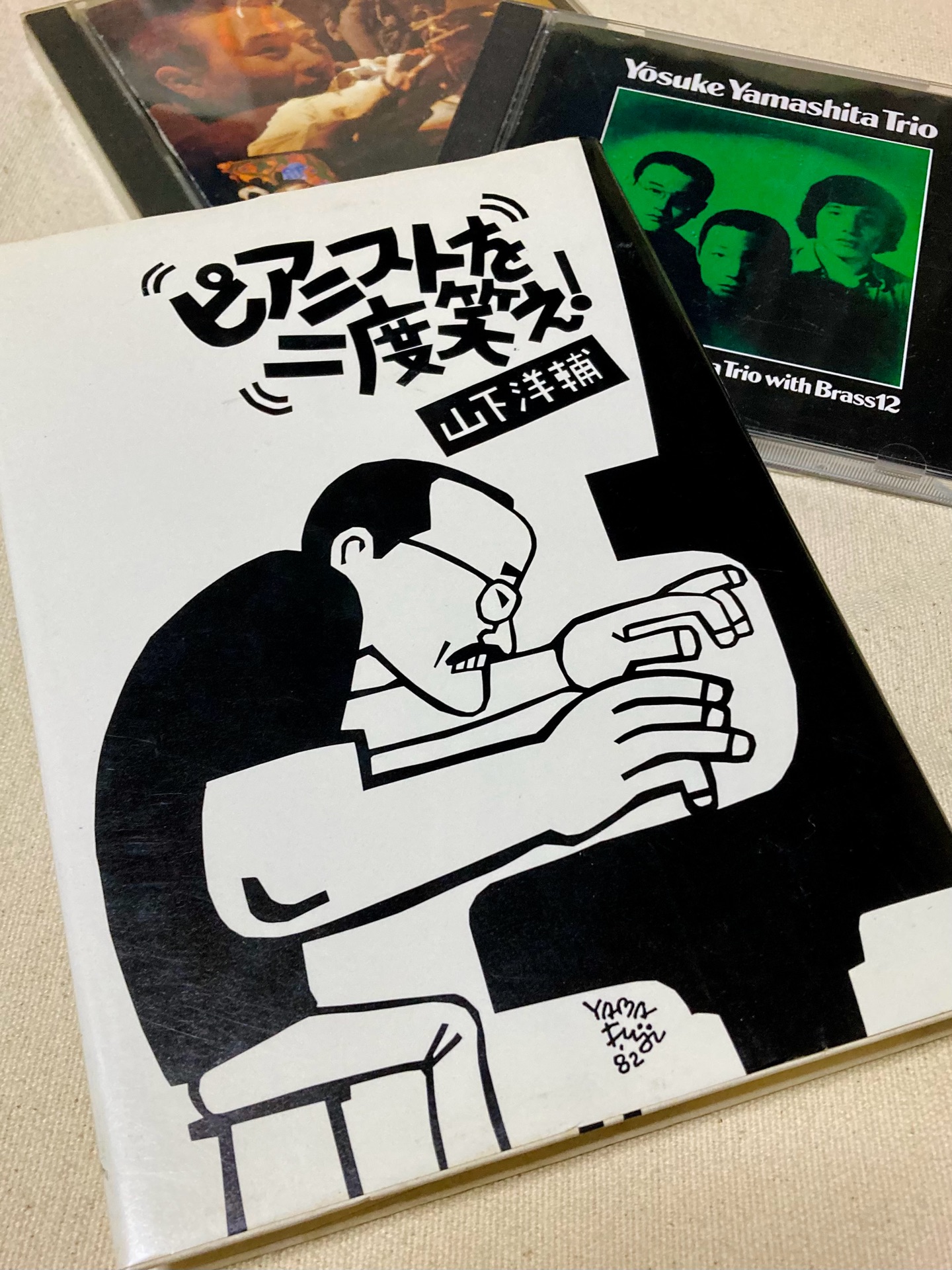

ピアニストを二度笑え山下洋輔単行本版を古本屋でみつけて、カバーアートの山藤章二さんのタッチ、ファット目なラインが最高だったので「ジャケ買い」した。単行本はタイトル、著者名の文字も黒の完全モノトーンで、多分ピアノのカラーリングをイメージしたデザインでそれも渋い。

ピアニストを二度笑え山下洋輔単行本版を古本屋でみつけて、カバーアートの山藤章二さんのタッチ、ファット目なラインが最高だったので「ジャケ買い」した。単行本はタイトル、著者名の文字も黒の完全モノトーンで、多分ピアノのカラーリングをイメージしたデザインでそれも渋い。

- 2026年2月18日

- 2026年2月18日

- 2026年2月17日

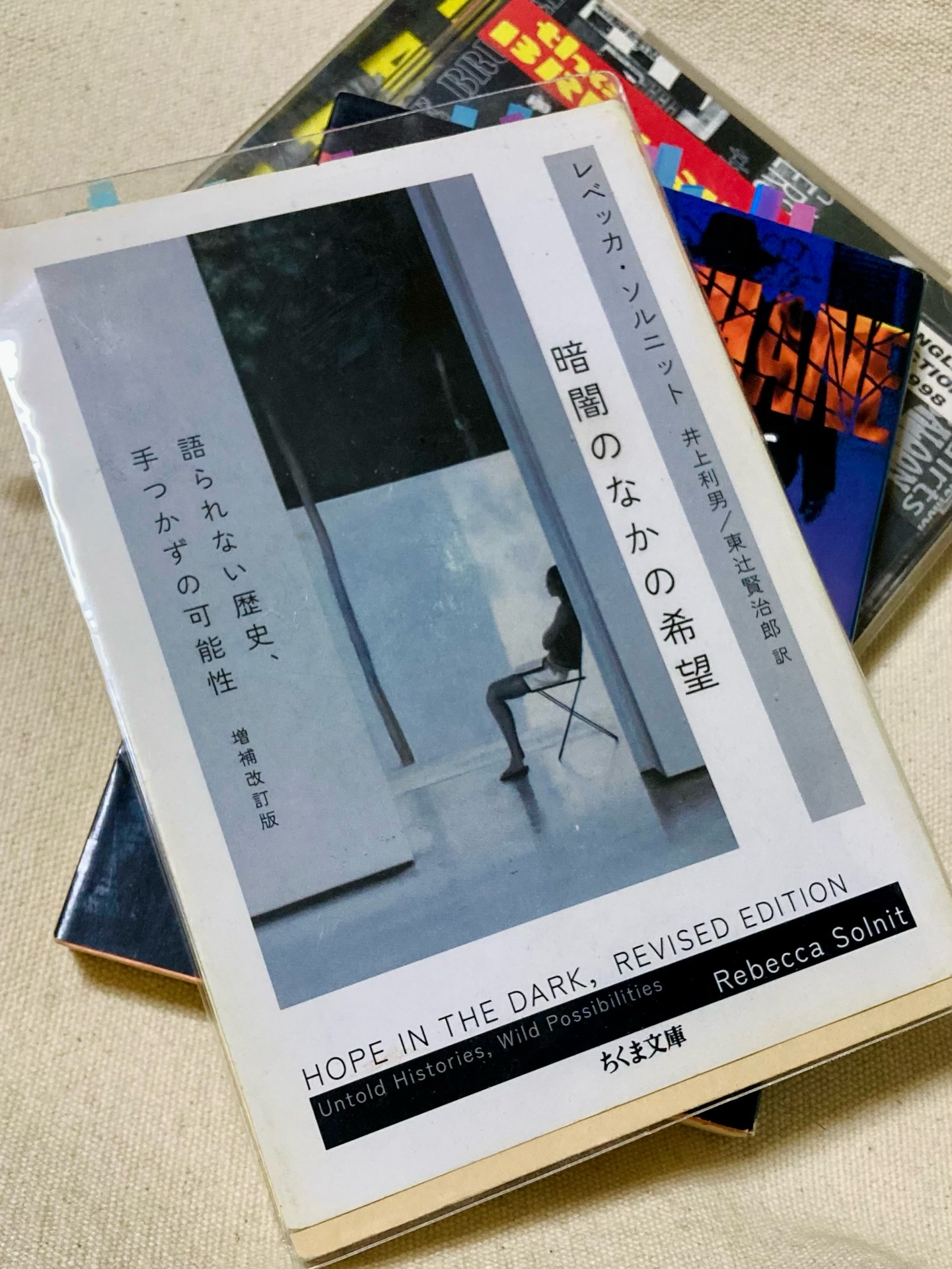

暗闇のなかの希望 増補改訂版 ――語られない歴史、手つかずの可能性 (ちくま文庫 そ-4-1)レベッカ・ソルニット,井上利男,東辻賢治郎心に残る一節「ひとつの勝利は、それ以降はすべてが永遠にうまくいき、私たちが世の終わりまで無為に過ごせることを意味しない。アクティヴィストの中には、勝利を認めると人びとが戦いをやめてしまうと危惧する者がいる。私がずっと恐れてきたのは、むしろ、勝利が無理だと思ったり、すでに達成された勝利を勝利だと思えなかったりすれば人びとがあきらめてしまったり最初から行動を起こさないのではないかということだった。婚姻の平等性の実現はホモフォビアの終わりではないが、祝福すべきことではある。ひとつの勝利は道の傍らの里程標であり私たちが時には勝利するという証拠であり、私たちの背を押して、足を止めさせずに前に進めるもの——そうであるべきだ。」

暗闇のなかの希望 増補改訂版 ――語られない歴史、手つかずの可能性 (ちくま文庫 そ-4-1)レベッカ・ソルニット,井上利男,東辻賢治郎心に残る一節「ひとつの勝利は、それ以降はすべてが永遠にうまくいき、私たちが世の終わりまで無為に過ごせることを意味しない。アクティヴィストの中には、勝利を認めると人びとが戦いをやめてしまうと危惧する者がいる。私がずっと恐れてきたのは、むしろ、勝利が無理だと思ったり、すでに達成された勝利を勝利だと思えなかったりすれば人びとがあきらめてしまったり最初から行動を起こさないのではないかということだった。婚姻の平等性の実現はホモフォビアの終わりではないが、祝福すべきことではある。ひとつの勝利は道の傍らの里程標であり私たちが時には勝利するという証拠であり、私たちの背を押して、足を止めさせずに前に進めるもの——そうであるべきだ。」

- 2026年2月17日

スコッチに涙を託して (角川文庫 レ 6-1)デニス・レヘイン心に残る一節訳者あとがき「私立探偵というのは、すべからくインタビュアー(聞き手)なのである——即物的な意味ではなく。 私立探偵という職業柄、彼らは乞われて事件に介入することになる。そして、依頼を果たす目的で多くの人々に会い、さまざまなことを聞いてまわる。その過程において、必ずしも本来の目的とは合致しない幾多の人生や、生き方や、考えを聞き出していくことになり、記録していくことになるのだ。」 鎌田三平さんの訳者あとがきより

スコッチに涙を託して (角川文庫 レ 6-1)デニス・レヘイン心に残る一節訳者あとがき「私立探偵というのは、すべからくインタビュアー(聞き手)なのである——即物的な意味ではなく。 私立探偵という職業柄、彼らは乞われて事件に介入することになる。そして、依頼を果たす目的で多くの人々に会い、さまざまなことを聞いてまわる。その過程において、必ずしも本来の目的とは合致しない幾多の人生や、生き方や、考えを聞き出していくことになり、記録していくことになるのだ。」 鎌田三平さんの訳者あとがきより

- 2026年2月16日

ありきたりの狂気の物語チャールズ・ブコウスキー買った

ありきたりの狂気の物語チャールズ・ブコウスキー買った - 2026年2月16日

ダウンサイド 強奪作戦マイク・クーパー買った

ダウンサイド 強奪作戦マイク・クーパー買った - 2026年2月16日

スコッチに涙を託して (角川文庫 レ 6-1)デニス・レヘインデニス・レヘイン(角川表記)のデビュー作はクラシックだから、圴一棚でみつけたら買っちゃう。買いましょう。 「ひとりは面子を失い、ひとりは死んだ。ひとりは生き、もうひとりは死んだ。ひとりは白人で、もうひとりは死んだのだ。」 ボストン、ドーチェスター。ホワイト・ドーチェスターとブラック・ドーチェスター。街と、そこにある“憎しみ”の話。

スコッチに涙を託して (角川文庫 レ 6-1)デニス・レヘインデニス・レヘイン(角川表記)のデビュー作はクラシックだから、圴一棚でみつけたら買っちゃう。買いましょう。 「ひとりは面子を失い、ひとりは死んだ。ひとりは生き、もうひとりは死んだ。ひとりは白人で、もうひとりは死んだのだ。」 ボストン、ドーチェスター。ホワイト・ドーチェスターとブラック・ドーチェスター。街と、そこにある“憎しみ”の話。

- 2026年2月14日

しるもの読物木村衣有子気になる読みたい

しるもの読物木村衣有子気になる読みたい - 2026年2月14日

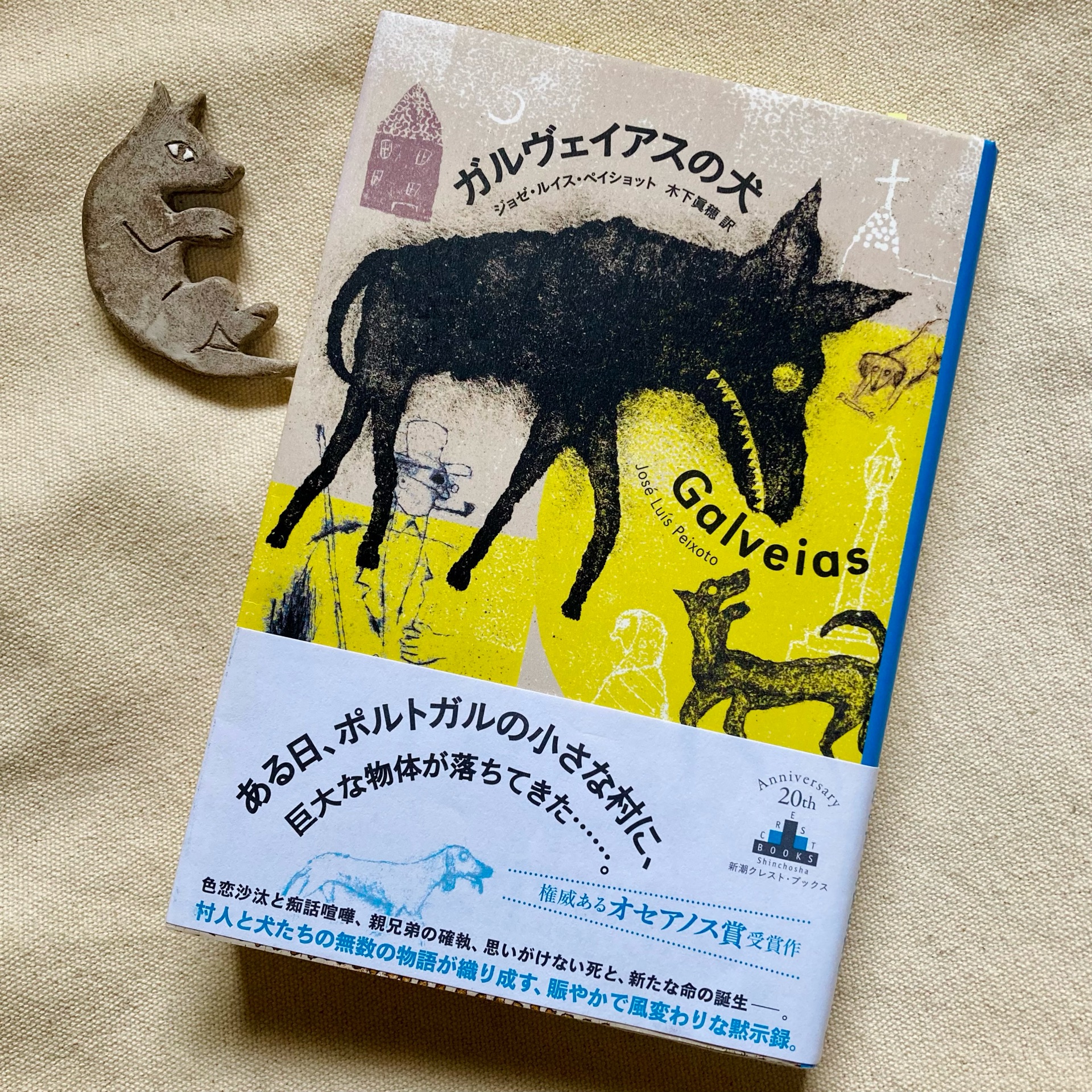

ガルヴェイアスの犬ジョゼ・ルイス・ペイショット,木下眞穂「みんなの目に見える物にはその形の上に見えない層がいくつも重なっているんだ。」 みんなが共有している目に見える物、事実、世界には、それを見ている人の数だけ見えない層、真実がある。物語の中心となる人物を変えながら、その見えない層、それぞれの真実を描き出していく。あるものの人生が語られれば、また別のものの人生も語りはじめざるを得ない。それは繋がり重なりあったひとつの世界の話で、世界とはそうやって成り立っているから。 ある物語では「脇役」でしかなかった人物が中心に据えられその真実が語られれば、目に見える世界、そこで起こる出来事の見え方も変わってくるし、意外な事実も浮かび上がってくる。幾つもの物語が語り継がれていけば、折重なった見えない層はひとつになり、そこには普段はみること出来ない世界が現れる。これはそんな風に世界を描いた小説。そして、そんな世界の有り様、成り立ちを描けるのが小説。ということなのだと思っている。 「なるほど、小説というのはそうやって全てを記録できないこの現実を、言葉で書き換えて読んだり話したりできる形にするものなのか」 そんなことを思い始めたのは保坂和志さんの『残響』という小説だった。さらに滝口悠生さんの『死んでいない者』を読んでその思いが強くなり、上に引いた同じく滝口さんの『長い一日』にある一文で完全に納得したのだった。その三冊は大好きで大切に思っている小説なのだけれど、この一冊もそこに加えて、大切に思い返したり、考えたり、読み返したり話したりしたいな、と思ったのだった。 読み終わった後にそんなことを考えてみれば、この本を手に取るきっかけにもなった、滝口さんの紹介文にも、人選含めて納得していた。ただ、わたしはこの小説には滝口さんのいうようなに「朗らか」さは感じていなくて。「幾つもの悲しみや絶望」、過ちや死、あるいは喜びであってもそれらが思い出され、語られる後ろには、なにかを思い出すときにはいつも離れずについてくる哀しみが常に流れているように感じていた。いや、それでも、それらを「言葉で書き換えて読んだり話したりできる」小説という形にする、それを読むことが出来るということにはこの小説のラストのように、なにかを促す「希望」があると思っているのだけど。 ああ、そう思うと、はじめにこの小説に出会ったときに手に取っていれば、そのときに必要だった希望も感じられたのでは、と思って、また少し哀しくもなっている。これはそんなときにも読み返したい小説。 🐕👬 「そんな犬たちに気づいた人間は誰もいなかったが、それは秘密を打ち明ける言葉を犬たちが持たないからでも、犬たちへの注意が人の側に足りないからでもなかった。こうした行き違いはそれぞれが持つ感覚の違いゆえに起こるのだ。人間は、たとえどれほどの善人であろうと、かほど巨大な真実を受け止め理解できる力を持ち合わせていないのだ。 それでも、理解がなくとも、生き続けたのだ」

ガルヴェイアスの犬ジョゼ・ルイス・ペイショット,木下眞穂「みんなの目に見える物にはその形の上に見えない層がいくつも重なっているんだ。」 みんなが共有している目に見える物、事実、世界には、それを見ている人の数だけ見えない層、真実がある。物語の中心となる人物を変えながら、その見えない層、それぞれの真実を描き出していく。あるものの人生が語られれば、また別のものの人生も語りはじめざるを得ない。それは繋がり重なりあったひとつの世界の話で、世界とはそうやって成り立っているから。 ある物語では「脇役」でしかなかった人物が中心に据えられその真実が語られれば、目に見える世界、そこで起こる出来事の見え方も変わってくるし、意外な事実も浮かび上がってくる。幾つもの物語が語り継がれていけば、折重なった見えない層はひとつになり、そこには普段はみること出来ない世界が現れる。これはそんな風に世界を描いた小説。そして、そんな世界の有り様、成り立ちを描けるのが小説。ということなのだと思っている。 「なるほど、小説というのはそうやって全てを記録できないこの現実を、言葉で書き換えて読んだり話したりできる形にするものなのか」 そんなことを思い始めたのは保坂和志さんの『残響』という小説だった。さらに滝口悠生さんの『死んでいない者』を読んでその思いが強くなり、上に引いた同じく滝口さんの『長い一日』にある一文で完全に納得したのだった。その三冊は大好きで大切に思っている小説なのだけれど、この一冊もそこに加えて、大切に思い返したり、考えたり、読み返したり話したりしたいな、と思ったのだった。 読み終わった後にそんなことを考えてみれば、この本を手に取るきっかけにもなった、滝口さんの紹介文にも、人選含めて納得していた。ただ、わたしはこの小説には滝口さんのいうようなに「朗らか」さは感じていなくて。「幾つもの悲しみや絶望」、過ちや死、あるいは喜びであってもそれらが思い出され、語られる後ろには、なにかを思い出すときにはいつも離れずについてくる哀しみが常に流れているように感じていた。いや、それでも、それらを「言葉で書き換えて読んだり話したりできる」小説という形にする、それを読むことが出来るということにはこの小説のラストのように、なにかを促す「希望」があると思っているのだけど。 ああ、そう思うと、はじめにこの小説に出会ったときに手に取っていれば、そのときに必要だった希望も感じられたのでは、と思って、また少し哀しくもなっている。これはそんなときにも読み返したい小説。 🐕👬 「そんな犬たちに気づいた人間は誰もいなかったが、それは秘密を打ち明ける言葉を犬たちが持たないからでも、犬たちへの注意が人の側に足りないからでもなかった。こうした行き違いはそれぞれが持つ感覚の違いゆえに起こるのだ。人間は、たとえどれほどの善人であろうと、かほど巨大な真実を受け止め理解できる力を持ち合わせていないのだ。 それでも、理解がなくとも、生き続けたのだ」

- 2026年2月14日

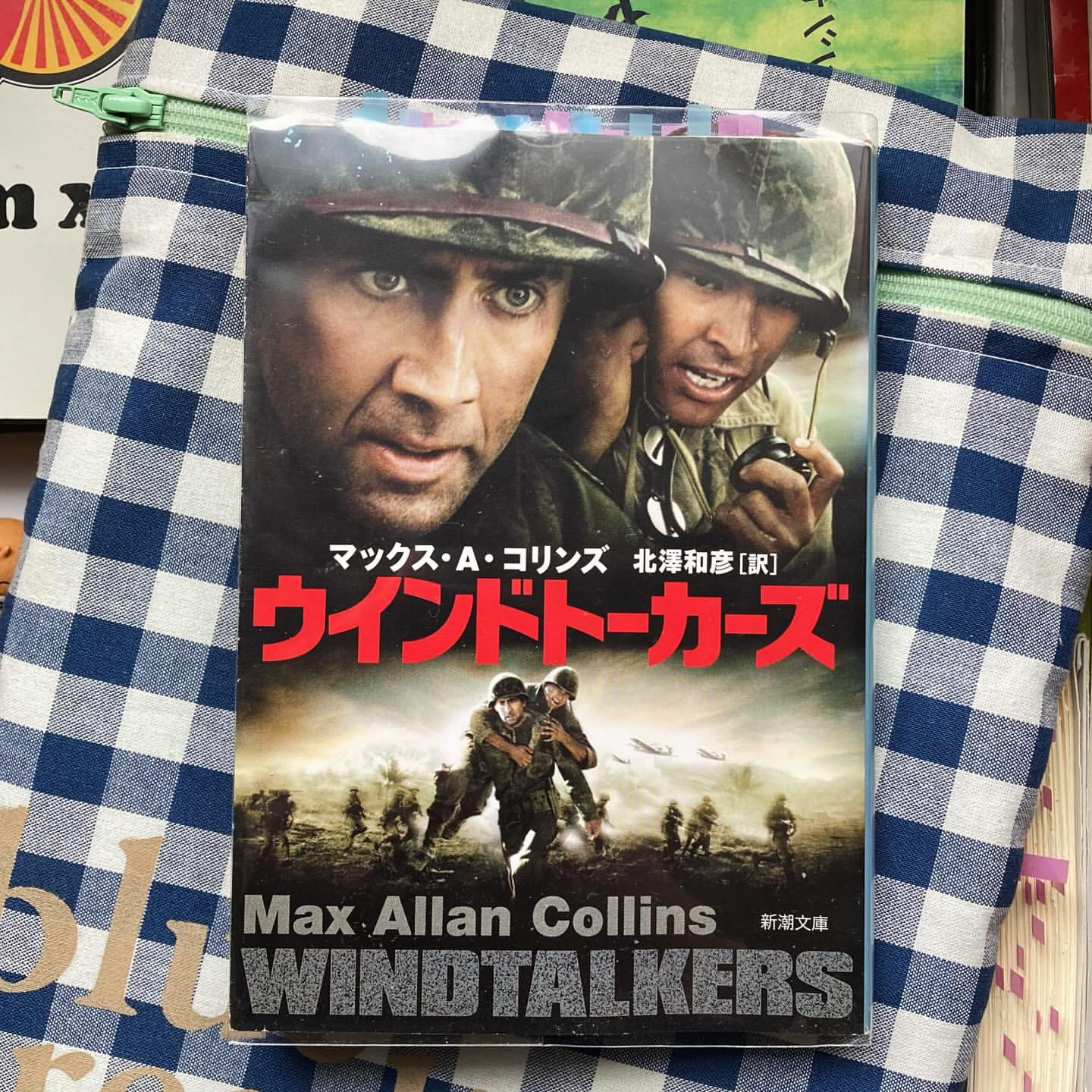

ウインドトーカーズマックス・A.コリンズ昨日、この小説の元になった映画の中古のDVDをみつけて、小説を読んだときの感動や思いが蘇ってきた。また読んでみたくなった。悩んだ末に結局DVDは買わなかったのだけど。 - 「本書は壮絶な戦争物語であり、特殊な状況におかれた男たちの熱い友情の物語である。」 作者のあとがき的な文章まで読み終わったとき、見開きのページから始まる「解説」の、上に引いた最初の一文が目に入った。「解説」は読後感を損なうことがよくあるけれど、少し事故のように目に入ったこの一文には納得した。たしかにそういう小説ですよね。でも、それで、ああ、良い小説だった、とするのも違うと感じていた。 「戦争のヒロイズムは危険で、若い連中に、戦争は地獄ではないと考えさせてしまうかもしれなかった。」 今度は本編からの引用。この文章の「ヒロイズム」を「感動」なんかに置き変えてみれば、戦争を、「特殊な状況」での感動の物語、エンタメとして「感動」して消費することの危険性を表すことも出来るかもしれない。それは意識しなければいけないと思った。そもそもこの小説に描かれている戦闘からアメリカはティニアン島を奪取する。そのことで日本に原爆が落ちることになる、と意識してしまうと、安易に感動することは出来ないのだけれど。 とはいえ、戦争が壮絶で特殊な状況、地獄だったとしても、そこで友情を育んだり、良心を持つことや利他的な行動は存在する、少なくともそうあろうとすることは出来る。そこでも壊れない友情、そこだから生まれた友情、英雄的行為も、他の状況と同じように生まれ得る。ということは小説が描くもの、あるいは小説から読み取るべきものなのかもしれない。戦争をエンタメとして「消費」することとは別に、そこには感動させられる、わたしの生活の選択肢にもなる物語がある。そんな物語に「感動」しながら、そんなことも考えていた。 と同時に、この小説を教えてくれた友人のことも思っていた。平時は勿論だけれど、「地獄」だとはいえなくても、少しだけ特殊とも言える状況を経験したその人との関係に「友情」という言葉を当てはめて考えはじめていた。いつも待ち合わせていた駅前や炎天下のベンチ、倒れたバリケードと人の溢れる車道、タバコを吸い過ぎた後の電話を、それに今も、次々に思い、思い出していた。記憶と感慨が溢れはじめる。 もしかしたら、それらはわたしが語るべき、あるいは語りたい物語なのかもしれない。しかし、誰かのことを友人と呼ぶことと、その人との関係に友情という言葉を当てはめて考える、というのは少し別の、深度が違う行為のような気もしてくる。改めて特別だと思える誰かとの関係を考えるというのは思った以上に難しい、というか苦手だった。それはまた別の話だ、ということにしておきたい。今のところは。 小説の感想とは少し別のところに着地しようとしているけれど、読後に関係があるようでないようなところまで思索が伸びていったり、思いや思い出、感慨が溢れてしまうような小説はやっぱり、ああ、良い小説だった、と思いたい。それに、ここで描かれる海兵隊と“インディアン”というのはわたしがずっと興味を持っている、読みたいテーマなのだった。 教えてくれてありがとう。

ウインドトーカーズマックス・A.コリンズ昨日、この小説の元になった映画の中古のDVDをみつけて、小説を読んだときの感動や思いが蘇ってきた。また読んでみたくなった。悩んだ末に結局DVDは買わなかったのだけど。 - 「本書は壮絶な戦争物語であり、特殊な状況におかれた男たちの熱い友情の物語である。」 作者のあとがき的な文章まで読み終わったとき、見開きのページから始まる「解説」の、上に引いた最初の一文が目に入った。「解説」は読後感を損なうことがよくあるけれど、少し事故のように目に入ったこの一文には納得した。たしかにそういう小説ですよね。でも、それで、ああ、良い小説だった、とするのも違うと感じていた。 「戦争のヒロイズムは危険で、若い連中に、戦争は地獄ではないと考えさせてしまうかもしれなかった。」 今度は本編からの引用。この文章の「ヒロイズム」を「感動」なんかに置き変えてみれば、戦争を、「特殊な状況」での感動の物語、エンタメとして「感動」して消費することの危険性を表すことも出来るかもしれない。それは意識しなければいけないと思った。そもそもこの小説に描かれている戦闘からアメリカはティニアン島を奪取する。そのことで日本に原爆が落ちることになる、と意識してしまうと、安易に感動することは出来ないのだけれど。 とはいえ、戦争が壮絶で特殊な状況、地獄だったとしても、そこで友情を育んだり、良心を持つことや利他的な行動は存在する、少なくともそうあろうとすることは出来る。そこでも壊れない友情、そこだから生まれた友情、英雄的行為も、他の状況と同じように生まれ得る。ということは小説が描くもの、あるいは小説から読み取るべきものなのかもしれない。戦争をエンタメとして「消費」することとは別に、そこには感動させられる、わたしの生活の選択肢にもなる物語がある。そんな物語に「感動」しながら、そんなことも考えていた。 と同時に、この小説を教えてくれた友人のことも思っていた。平時は勿論だけれど、「地獄」だとはいえなくても、少しだけ特殊とも言える状況を経験したその人との関係に「友情」という言葉を当てはめて考えはじめていた。いつも待ち合わせていた駅前や炎天下のベンチ、倒れたバリケードと人の溢れる車道、タバコを吸い過ぎた後の電話を、それに今も、次々に思い、思い出していた。記憶と感慨が溢れはじめる。 もしかしたら、それらはわたしが語るべき、あるいは語りたい物語なのかもしれない。しかし、誰かのことを友人と呼ぶことと、その人との関係に友情という言葉を当てはめて考える、というのは少し別の、深度が違う行為のような気もしてくる。改めて特別だと思える誰かとの関係を考えるというのは思った以上に難しい、というか苦手だった。それはまた別の話だ、ということにしておきたい。今のところは。 小説の感想とは少し別のところに着地しようとしているけれど、読後に関係があるようでないようなところまで思索が伸びていったり、思いや思い出、感慨が溢れてしまうような小説はやっぱり、ああ、良い小説だった、と思いたい。それに、ここで描かれる海兵隊と“インディアン”というのはわたしがずっと興味を持っている、読みたいテーマなのだった。 教えてくれてありがとう。

読み込み中...