DN/HP

@DN_HP

2025年10月4日

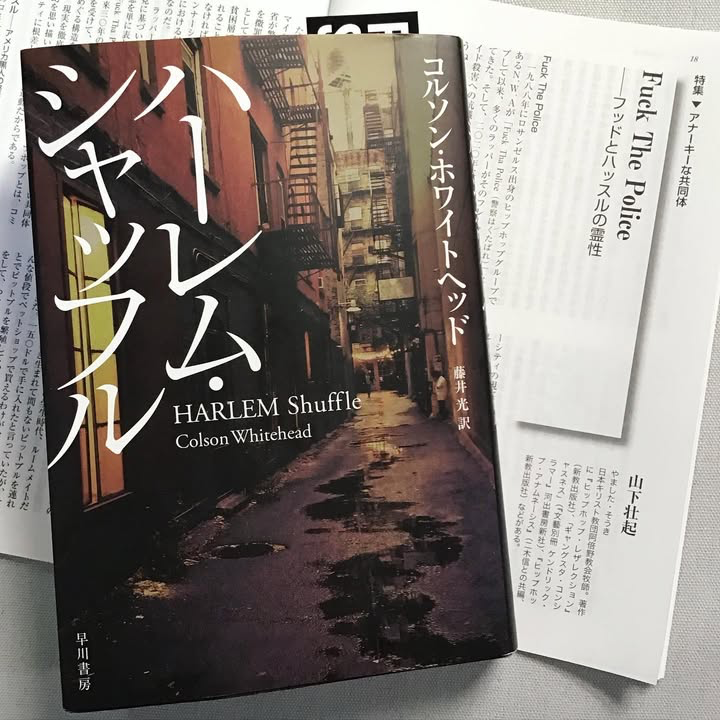

ハーレム・シャッフル

コルソン・ホワイトヘッド,

藤井光

かつて読んだ

archive

藤井光さん翻訳のコルソン・ホワイトヘッドの新刊はクライムノベルだった。殆どのクライムノベルがそうであるように、主人公は巻き込まれたり、カモられたり、あるいは自ら進んで関わる犯罪、事件を解決しようと奔走するけれど、そこで本当に解決しようとしているのは自らの生活、人生で、それは”事件”が解決して物語ることを終えても解決することがない。これも解決しない物語。同時にニューヨーク、ハーレムの変わる部分も変わらない部分も詳細に描いた街の話でもあって、ああ、やっぱり、これも読みたい小説だった。

たしかにそうでもあったのだけど、この本を読み始める前に「福音と世界」に掲載されていた山下壮起さんの論考「Fuck The Policeーフッドとハッスルの霊性」を読んでいて、それからすぐにバッグから取り出して読み始めたこの物語は”フッド”での”ハッスル”の物語だということを強く意識して読んでいた。「黒人たちは正規の販売経路への参入を妨害され」るため「フッドではそこに生きる人びとによって資本主義社会とは異なる経済活動-ーハッスルーが行われている」。家具店を経営しながら、細々と故買も行う主人公が巻き込まれる強盗事件も、”上流社会”への参入を餌にカモられたことへの復讐にも、白人も含めた町の権力構造を垣間見るときにも、その根底には”ハッスル”をする意味や理由、「奴隷制とそれを正当化する法的規範」を引きずった社会や「人種差別的な枠組みを歯車とする資本主義」があるのだと思えた。

そんな風に読んでいくと”解決しない物語”はまた少し別の意味を持ち始める。”黒人文学”と言われるような作品は、様々な物語を使って自分たちの生活、苦境や怒り悲しみを書き続けている。その根底には”解決”出来ていない社会構造があって、解決できないが故に書き続けられている。改めてそう思った。それらが書き続けられるということは、未だ解決していないということでもあるのだけど、そこには書かれる意味も読む意味も、効果や作用も絶対にある。そう思いたい。そう思う。それに、解決していない根深い問題というのは世界にも身の回りにも数多く残っているから、この小説やその他の本を読んで考えた後の目でそれらを見逃さずに、目をそらさずにいたいと強く思った。