DN/HP

@DN_HP

2025年10月25日

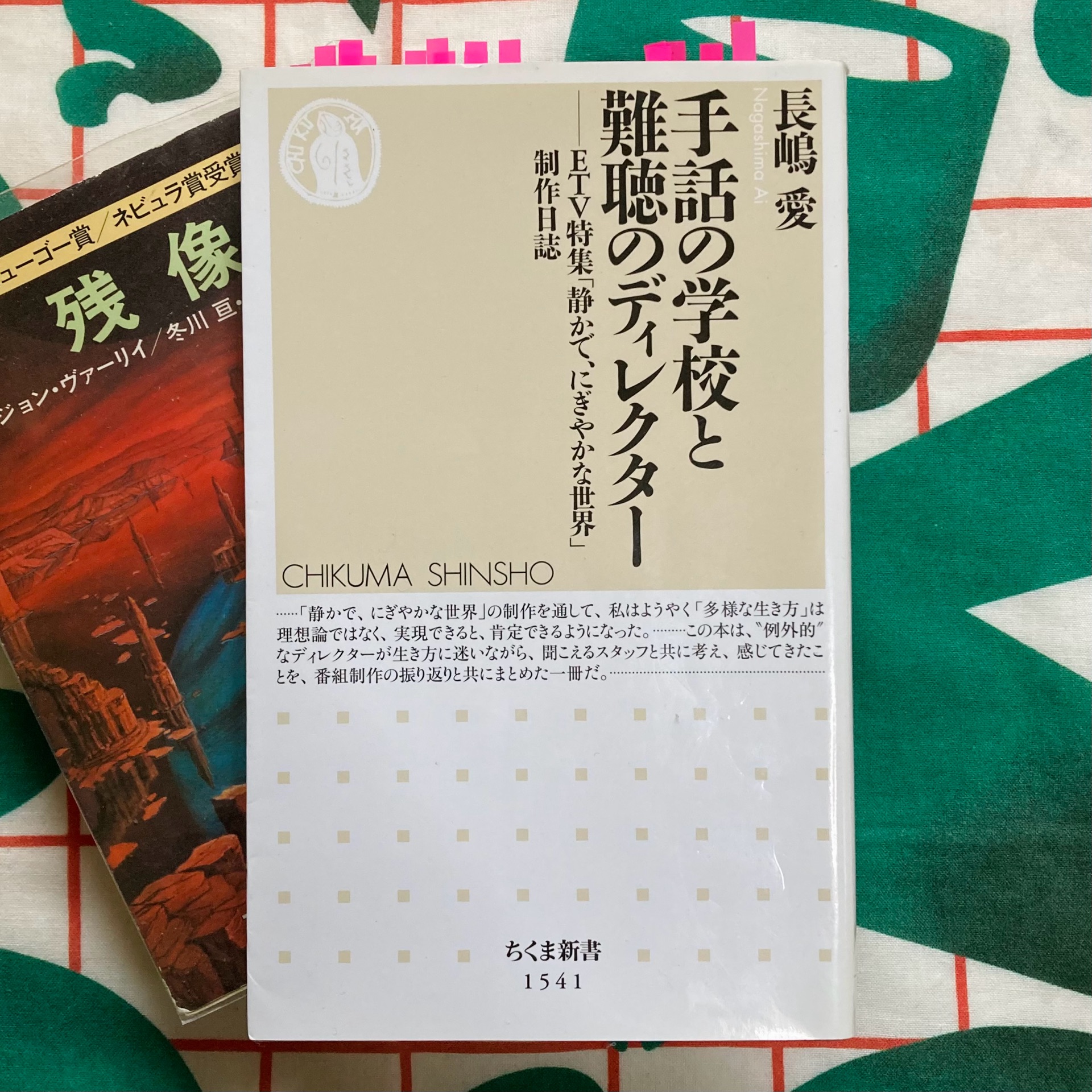

読み終わった

この本を読みながら、またジョン・ヴァーリイの短編「残像」のことを思い出した。思い出しながら考えてみたいことがあった。

「校内にいると、私たちNHKロケスタッフは手話がわからない“マイノリティ”だった。しかし、子どもたちは言葉が通じなくても、私たちに物怖じすることはなく、バンバン手話で話しかけてきた。(…)私たちに友達自慢を始める。そして先生に授業が始まったことを注意され、慌てて席につくのだった。」

「しかし校門から外に出ると、立場は変わる。手話の子どもたちは”マイノリティ”になり、日本語音声で話す私たちが“マジョリティ”になる。今の社会は、マイノリティを受け入れる懐の深さはあるだろうか?子どもたちのようなおおらかさはないような気がした。」

「生徒の一人があるときこんなことを言っていた。『本当は、世界は一つなんだけど、学校を一歩出ると世界が分かれて見える。ちょっと不思議な感じ』」

ここで書かれているある社会、コミニティにおいて「マイノリティ」と「マジョリティ」が逆転する様はジョン・ヴァーリイの短編「残像」でも描かれていた。何度か読むうちに「社会モデル」という考え方を知って、それを強く意識することになるのだけれど、「残像」の世界の盲ろう者のコミニティでも、ここで書かれている子どもたちと同じようにその社会との間に「障がい」のある「マイノリティ」をおおらかに受け入れていた。

より大きなコミニティ、「今の社会」ではたしかに「マイノリティを受け入れる懐の深さ」や「おおらかさ」は「ある」とはいえない。そこにある差はなんなのだろうか。そのコミニティ、社会の成り立ち、立ち位置を自覚しているからか、あるいは「今の社会」からの扱いを経験しているからだろうか。

「子どもたちみんなが“母語”を持つ、そして自信を持って使える言葉を持つということ」

「自由に思考できる手話という言葉を持ち、そしてその言葉で通じ合えるからこそ、対話し、考えを深めることができる。改めて、人は言葉とあり、言葉と共に生きていくのだ」

日本語でもなく日本語対応手話でもなく、彼女彼らが自由に思考でき話し使うことが出来る独自の言語である「日本手話」で(「を」ではなくて)学ぶこと。それはろうであることを否定されずにそれも含めたそれぞれのアイデンティティを獲得していくということでもあって。その獲得するという行為を自覚的にする、ということも「アウトサイダー」を受け入れるおおらかさに繋がっているような気もする。

しかし、それを学ぶ場は「マイノリティ」と「マジョリティ」が逆転する様なある種の閉じた小さなコミニティでもある。それを描いたドキュメンタリーを観た視聴者からは「手話のまま社会に出たら、どうするのか?」(を共に考えるのがそのドキュメンタリー制作の目的のひとつだけど)という意見が寄せられる。たしかに、と少し思ってしまう。それでも、コミニティを出た卒業生(舞台となる学園は中学校まで)たちは外の「社会」に無理に合わせようとすることなく、もしかしたら圧力に抗いながら、「社会」との間にある障がいを改善し取り除くために高校に大学に社会に、アイデンティティと自信をもって働きかけていく。社会に影響を与えながら「入って」いく。

手話による教育を受け、自由に使える言語とろう者であることも含めたたしかなアイデンティティを手に入れた彼女彼らはしなやかでしたたかでとても強くみえる。屈託なく引け目も感じずに将来の夢を語る彼女彼らの姿には、勇気を貰える。遠慮なくそう思いたい。

著者であるディレクターも悩みながらする「聞こえるようになる魔法の薬があったら、飲みますか?」という質問がある。直接的には書かれていないけれど「残像」にもこれと同じような問いが含まれている。その短編で盲ろう者のコミニティからこのような問いを向けられる(と思ってしまう)のは見え聞こえる男と第二世代の子供たちだ。その社会、コミニティに本当の意味で参加する、真のコミニケーションをするためには「マジョリティ」と「同じ」でなければならない。暗にそう迫ってくるような質問は、子どもたちへのそれは仮定であることで更に残酷だけれど、小説においてはそれが実行可能なことだけに衝撃的だ。それに思い至ると、この物語は裏表紙にあるような「感動的」なだけの物語とは思えなくなる。

「マジョリティ」と「同じ」でなければ、その社会に真の意味で参加することは出来ないのか、社会に参加するためには「マイノリティ」がリスクを負わなければならないのか。

「魔法の薬」の質問に子どもたちの殆どは「今が幸せだから」「聴者の社会にはろう者として入っていきたい」からと飲まないことを選択する。手に入れることの出来たアイデンティティの力強さとそのなかにあるポジティブさを感じる。

「今まで、ろう者としてアイデンティティーや文化を身につけてきたので、さらに薬を飲んで、聴者の世界のことを知れば、ろうのことも聴のこともわかる人間として、新しいものを生み出せると思う。新しい社会や学校とか……これまでにない何かを生み出せると思う」

「聴者の気持ちを知りたいから。その薬を飲んで聴者になって、ろう者を下に見るようなその見方を知る。聴者のその見方は本当に正しいのか?もし僕も正しいと思ったら、どうしたらいいのか、自分が考えることができると思う」

さらに魔法の薬を「飲む」と答えた生徒会長と卒業生の言葉を読めば力強さの先に希望も感じることが出来る。これが仮定の質問の答えだとしても、彼らは「分かれて見える」世界は本当はひとつだと知っている、その世界が変えられると信じている、変えるためにはどうすれば良いかと真剣に考えようとしている。さっきの「『マジョリティ』と『同じ』でなければ、その社会に真の意味で参加することは出来ないのか」という問い(があったとするなら)には、そんなことはない、なぜならわたしたちはわたしたちのままでその社会の方を変えることが出来るから、と勇気と自信を持って答えているように思える。

そんな風に思えれば、わたしにも「今の社会」が無理な順応を迫ってきたり、それが出来ない人々を切り捨てようとするとき(今だ)、それに抗う勇気が湧いてくる。

勇気が湧いてくるような本を読むと、まとまらないまま文章が長めになっていく気がするけれど、こういうのはほかほかの状態で言い訳で形が変わらないうちに一旦書き残しておきたい。

📘

ジョン・ヴァーリイの「残像」は今のハヤカワSF文庫だと「逆行の夏 ―ジョン・ヴァーリイ傑作選―」でも読めるから是非。と言いつつ、短編集『残像』の方がジャケがカッコいいからおすすめだし、古本で買うと今の新品の傑作選より安い気もするけど。