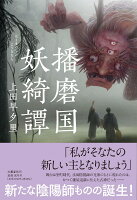

播磨国妖綺譚

5件の記録

- のーとみ@notomi2025年3月26日かつて読んだ上田早夕里「播磨国妖綺譚」の続編が去年の暮れに出たので、それを読むために、前作を読み返す。上田早夕里の小説はいつも、物語の背景に大きな世界があって、物語の外側にも物語が続いているような描写が為されている。だから、どの小説も安心して、その独特なイマジネーションによって構築された世界の中で遊ぶことができる。そう書くとファンタジー作家みたいだけど、彼女の描く世界はあまりにも明晰に構築されていて、だからとてもリアリティとその世界の法則の確かさがあるから、やっぱりこれはSFなんだと思う。 室町時代の播磨国の蘆屋道満の血を引く薬師と陰陽僧の兄弟が遭遇する怪異について書かれた、この物語も、怪異譚というには、怪異と人との間に明確に線が引かれていたり、弟は怪異が見えるし聞こえるけれど知識や推理力に欠けて、兄は怪異を見ることも聞くことも出来ないけれど、知識が深く、洞察力推理力に優れるという科学と怪異を並列に扱うストーリーのせいで、ロジックに寄った物語になっているのが特徴的。 そして、バトルものでもないし、人情物でもないし、陰謀ものでもないし、ホラーでもミステリでもない。夢枕獏の「陰陽師」シリーズよりももっと穏やかで、しかし怪異の闇は深い。その上で、すごくさりげなくユーモアも仕掛けられていて、つまりは「小説」なのだ。 鬼も式神も神も精霊も怨霊も幽霊も全て同様に、違う世界の違う理に住むモノとして、人からすれば同じく異質なものとして扱う物語って、案外ありそうであんまり無い。もはや「都人」さえ、ほとんど怪異のように扱われたりもして、そのどれとも、少しずつ縁を結んでいく、結局それだけが描かれた物語なのだけど、これが読んでいる間、ずっと楽しい。それでいて、ほのぼのはしない。神様は「巫女が年若き乙女でなければならないなんて決まりは、人が勝手に作っただけ」と平気で言うし、平家の怨霊は「なぜ源氏ばかりがヒーロー扱いで猿楽で演じられるのだ」と怒る。それがとても自然に世界に中にあって、こちらも自然に読んでしまう。これは凄い達成だと思う。さて、少し間を置いて続編も読もう。