のーとみ

@notomi

- 2025年5月23日

立ち読みの歴史小林昌樹読み終わった買った前に「かたちには理由がある」という本で一緒に仕事した一ノ瀬君が担当した本だからというのもあるけど、本好きの界隈での評判がものすごくいいので、とにかく読んでみる。 小林昌樹「立ち読みの歴史」、遅ればせながら読んだ。評判通りの面白い本。「本を読む」ことが楽しみだった時代の始まりから終わりまでを、資料を提示しながら見せてくれる。佐賀の積文館書店の二階のマンガ本売り場で、折り重なるように座ってマンガ読んでた小中学生の姿とか思い出す。本棚に近づけないくらいだったからなあ、あれ。私は私で、文庫本を何日もかけて丸ごと読んでた。だから「試し読み」と「立ち読み」の違いをきっちりと線引きする、この本の姿勢が嬉しい。本を読む側の視点で書かれた本を読むという行為の一面史。 書店の店頭を描いた絵や写真に、当たり前に立ち読みする人々が描かれてる、その当たり前の風景が、明治以降ずっと続いて、今も書店に行けば、少なくなったけど、やっぱり立ち読みしてる人はいて、私も雑誌はかなりの数、立ち読みしてる。雑誌店が町のあちこちにあった時代も、書店が座売りだった時代も知らないけれど、この本を読むと、それがどういうものだったか具体的に分かるのは、資料の使い方の上手さ。挿絵と文章がきちんと本の中で融合して機能してるから、紙の本で読む方が全然楽しい。しかも薄くてサラッと読める。この本自体が立ち読みに最適化されて作られているようで、何よりそれが楽しかった。 書店という形式が大きく変わらざるを得なくなっている今、本を売ること、本を読むことについて考えるための基礎資料なのに、読むのがこんなに楽しくていいのかというくらい面白い。やっぱり近代史の読み直しは重要だなあ。

立ち読みの歴史小林昌樹読み終わった買った前に「かたちには理由がある」という本で一緒に仕事した一ノ瀬君が担当した本だからというのもあるけど、本好きの界隈での評判がものすごくいいので、とにかく読んでみる。 小林昌樹「立ち読みの歴史」、遅ればせながら読んだ。評判通りの面白い本。「本を読む」ことが楽しみだった時代の始まりから終わりまでを、資料を提示しながら見せてくれる。佐賀の積文館書店の二階のマンガ本売り場で、折り重なるように座ってマンガ読んでた小中学生の姿とか思い出す。本棚に近づけないくらいだったからなあ、あれ。私は私で、文庫本を何日もかけて丸ごと読んでた。だから「試し読み」と「立ち読み」の違いをきっちりと線引きする、この本の姿勢が嬉しい。本を読む側の視点で書かれた本を読むという行為の一面史。 書店の店頭を描いた絵や写真に、当たり前に立ち読みする人々が描かれてる、その当たり前の風景が、明治以降ずっと続いて、今も書店に行けば、少なくなったけど、やっぱり立ち読みしてる人はいて、私も雑誌はかなりの数、立ち読みしてる。雑誌店が町のあちこちにあった時代も、書店が座売りだった時代も知らないけれど、この本を読むと、それがどういうものだったか具体的に分かるのは、資料の使い方の上手さ。挿絵と文章がきちんと本の中で融合して機能してるから、紙の本で読む方が全然楽しい。しかも薄くてサラッと読める。この本自体が立ち読みに最適化されて作られているようで、何よりそれが楽しかった。 書店という形式が大きく変わらざるを得なくなっている今、本を売ること、本を読むことについて考えるための基礎資料なのに、読むのがこんなに楽しくていいのかというくらい面白い。やっぱり近代史の読み直しは重要だなあ。 - 2025年5月23日

- 2025年5月23日

- 2025年5月17日

- 2025年5月15日

- 2025年5月15日

- 2025年5月14日

- 2025年5月8日

読み終わった鴨崎暖炉「密室黄金時代の殺人 雪の館と六つのトリック」読んだ。タイトルからしてバカミスっぽいし、宝島社のこのミス大賞から出てるし、読まなくていいだろうと思ってたけど、信頼する友人が面白いと言ってたので、それは読んだ方がいいかもと思ってたところに、kndleのアンリミに来てたので、読んでみたのだった。で、これが面白かったw まあ、バカミスといえばバカミスなのかも知れないけど、特殊設定本格ミステリの変形と思えば、結構、ちゃんと本格ミステリだし、一種のメタフィクション的な構造を当たり前に普通の小説の中で使ってるのも面白かった。このアホみたいな設定を、ちゃんと魅力的な謎として読ませて、徹底的に機械的トリックだけで密室を作っては壊すという勇気あふれるスタイルには、なんか感動してしまった。ちゃんと密室講義やったり、ノックスの十戒を捻った形で使ったりと、ミステリ初心者に向けた配慮も素晴らしい。もうちょい文章が上手ければとは思ったけど、説明なんかを手際よくまとめてるし、一般的な文章は十分に上手いのだ。小説家として未熟というだけで、たいした瑕ではない。 しかし、密室黄金時代っていう無茶な設定を強引に通して、読者がそれに納得しちゃえば、もはや密室の方が殺人より重要な要素になってる状況が不自然でなくなるというアイディアは凄いわw 実際、読んでると、その世界設定ありきの物語が面白くなっちゃうのだ。主人公というか探偵の女性の方の設定が見事に見えてくるしw 相方の男の子の描写がふわふわしてるのは気になるし、幼馴染の女の子を何故出した?とか、おかしな点は結構あるのだけど、トリックの物量と、軽快に進む展開で楽しく読み終えてしまった。メイントリックは、どこかで読んだことあるような気がするし、小林信彦の神野推理みたいな感じになっていくのかもという期待と不安もあるけど、シリーズの他のも読んでみようと思ってしまったw

読み終わった鴨崎暖炉「密室黄金時代の殺人 雪の館と六つのトリック」読んだ。タイトルからしてバカミスっぽいし、宝島社のこのミス大賞から出てるし、読まなくていいだろうと思ってたけど、信頼する友人が面白いと言ってたので、それは読んだ方がいいかもと思ってたところに、kndleのアンリミに来てたので、読んでみたのだった。で、これが面白かったw まあ、バカミスといえばバカミスなのかも知れないけど、特殊設定本格ミステリの変形と思えば、結構、ちゃんと本格ミステリだし、一種のメタフィクション的な構造を当たり前に普通の小説の中で使ってるのも面白かった。このアホみたいな設定を、ちゃんと魅力的な謎として読ませて、徹底的に機械的トリックだけで密室を作っては壊すという勇気あふれるスタイルには、なんか感動してしまった。ちゃんと密室講義やったり、ノックスの十戒を捻った形で使ったりと、ミステリ初心者に向けた配慮も素晴らしい。もうちょい文章が上手ければとは思ったけど、説明なんかを手際よくまとめてるし、一般的な文章は十分に上手いのだ。小説家として未熟というだけで、たいした瑕ではない。 しかし、密室黄金時代っていう無茶な設定を強引に通して、読者がそれに納得しちゃえば、もはや密室の方が殺人より重要な要素になってる状況が不自然でなくなるというアイディアは凄いわw 実際、読んでると、その世界設定ありきの物語が面白くなっちゃうのだ。主人公というか探偵の女性の方の設定が見事に見えてくるしw 相方の男の子の描写がふわふわしてるのは気になるし、幼馴染の女の子を何故出した?とか、おかしな点は結構あるのだけど、トリックの物量と、軽快に進む展開で楽しく読み終えてしまった。メイントリックは、どこかで読んだことあるような気がするし、小林信彦の神野推理みたいな感じになっていくのかもという期待と不安もあるけど、シリーズの他のも読んでみようと思ってしまったw - 2025年5月5日

絵双紙妖綺譚朱鱗の家岡田嘉夫,皆川博子買った皆川博子の小説に岡田嘉夫の絵が絵双紙的なレイアウトで展開する短編集。出てるの知らなかった。1991年だから34年前だ。その頃だと、こんなに凝った造本の本でも1400円だったんだなあ。ゆっくり読もう。

絵双紙妖綺譚朱鱗の家岡田嘉夫,皆川博子買った皆川博子の小説に岡田嘉夫の絵が絵双紙的なレイアウトで展開する短編集。出てるの知らなかった。1991年だから34年前だ。その頃だと、こんなに凝った造本の本でも1400円だったんだなあ。ゆっくり読もう。 - 2025年5月1日

司馬江漢と亜欧堂田善 かっこいい油絵府中市美術館読み終わった買った府中市美術館で2025年5月11日までやってる「司馬江漢と亜欧堂田善 かっこいい油絵」 展の図録。司馬江漢をメルヘンチックな可愛い絵を描く人として再評価して、亜欧堂田善の凄さをキャリア全体から俯瞰。明治の洋画とは全く違う江戸の洋風画の面白さを改めて見直す展示を、そのまま紙上で再現した、凄くよくできた図録。しかも紙の本ならではの仕掛けもあって、持っていたいと思わせる素晴らしさ。書籍なので普通に本屋で買えるのもいいですね。

司馬江漢と亜欧堂田善 かっこいい油絵府中市美術館読み終わった買った府中市美術館で2025年5月11日までやってる「司馬江漢と亜欧堂田善 かっこいい油絵」 展の図録。司馬江漢をメルヘンチックな可愛い絵を描く人として再評価して、亜欧堂田善の凄さをキャリア全体から俯瞰。明治の洋画とは全く違う江戸の洋風画の面白さを改めて見直す展示を、そのまま紙上で再現した、凄くよくできた図録。しかも紙の本ならではの仕掛けもあって、持っていたいと思わせる素晴らしさ。書籍なので普通に本屋で買えるのもいいですね。 - 2025年4月29日

物語の魔の物語: メタ怪談傑作選井上雅彦,赤松秀昭読み終わった買った結構長く探してた本だったから、比較的安く見つけられて、即購入。 メタ・フィクション的な手法で書かれたホラー小説を、横溝正史から夢枕獏まで、幅広く集めた見事なアンソロジー。珍しいタイプのアンソロジーで、2001年の発行ととっくに絶版なので、一部ではやたら古書価格が高騰してるけど、探せば1500円くらいで買えるっぽい。それくらいの価値はある良いアンソロジー。あまりにも見事な編集なので、目次だけ載せれば、それで感想としては成立するんじゃないかと思ったので、収録作リストを以下に。 小松左京「牛の首」 堀晃「死人茶屋」 赤松秀昭「ある日突然」 倉阪鬼一郎「猟奇者ふたたび」 三浦衣良「丸窓の女」 井上雅彦「残されていた文字」 岸田今日子「セニスィエンタの家」 都筑道夫「五十間川」 田中文雄「海賊船長」 横溝正史「鈴木と河越の話」 星新一「殺人者さま」 夢枕獏「何度も雪の中に埋めた死体の話」 花輪莞爾「海が呑む(Ⅰ)」 メタ怪談といえば必ず話題にのぼる「牛の首」とか「鈴木と河越の話」、メタ怪談の王者とも言える都筑道夫さんの晩年の傑作「五十間川」、「奇譚草子」の中でも印象が強い「何度も雪の中に埋めた死体の話」など、ブラウンのアレを遥かに超えた星新一のメタミステリの金字塔「殺人者さま」など、有名過ぎて、何度も読んでいる作品も多かったけど、全部傑作だし、こんな風に並べられて読むと、また一層、その仕掛けと文章の力を味わえてゾクゾクした。 個人的には、堀晃の失われた落語のタイトルからハードSFの手法で、失われた意味だけを解き明かす「死人茶屋」、ホラー小説内ホラー小説談義が新本格ミステリ的な「猟奇者ふたたび」の終始薄気味悪さが漂う怖さ、このアンソロジーに多く取り上げられている星新一ショートショートコンテスト入賞作の中でも、その異様さで群を抜く「丸窓の女」、岸田今日子の奇想が世界を塗り替える「セニスィエンタの家」、明治29年から昭和58年まで、何度も東北地方を襲った大津波のドキュメンタリーを背景に、事実と物語がせめぎ合う「海を呑む(Ⅰ)」(現在、手に入る花輪莞爾の悪夢シリーズで最も新しい「悪夢百一夜」では、津波のドキュメンタリー的な先行作「ものいわぬ海」を、「海を呑む(Ⅰ)」としてあり、今作は「海を呑む(Ⅱ)」として収録されている)あたりが強く印象に残った。 とにかく、キング「ダークハーフ」より遥かに先に、ペンネームが作家に襲いかかる横溝正史の「鈴木と河越の話」とか、読者をも巻き込む星新一「殺人者さま」とか、モダンホラーのアンソロジーとメタ怪談とホラー論を短編の中に全部ぶち込む都筑道夫「五十間川」とか、小松左京の「くだんのはは」と並ぶ怪談の金字塔「牛の首」とか、その辺未読の人は、この本じゃなくてもあっちこっちで読めるから探して読むといいよ。語り=騙り=カタリの面白さ。そういえば澤村伊智のメタ怪談集にして都筑さんの「怪奇小説という題名の怪奇小説」へのオマージュ、「怪談小説という名の小説怪談」が文庫になってるから、そっちも是非、「牛の首」の現代版も収録されてるよー。

物語の魔の物語: メタ怪談傑作選井上雅彦,赤松秀昭読み終わった買った結構長く探してた本だったから、比較的安く見つけられて、即購入。 メタ・フィクション的な手法で書かれたホラー小説を、横溝正史から夢枕獏まで、幅広く集めた見事なアンソロジー。珍しいタイプのアンソロジーで、2001年の発行ととっくに絶版なので、一部ではやたら古書価格が高騰してるけど、探せば1500円くらいで買えるっぽい。それくらいの価値はある良いアンソロジー。あまりにも見事な編集なので、目次だけ載せれば、それで感想としては成立するんじゃないかと思ったので、収録作リストを以下に。 小松左京「牛の首」 堀晃「死人茶屋」 赤松秀昭「ある日突然」 倉阪鬼一郎「猟奇者ふたたび」 三浦衣良「丸窓の女」 井上雅彦「残されていた文字」 岸田今日子「セニスィエンタの家」 都筑道夫「五十間川」 田中文雄「海賊船長」 横溝正史「鈴木と河越の話」 星新一「殺人者さま」 夢枕獏「何度も雪の中に埋めた死体の話」 花輪莞爾「海が呑む(Ⅰ)」 メタ怪談といえば必ず話題にのぼる「牛の首」とか「鈴木と河越の話」、メタ怪談の王者とも言える都筑道夫さんの晩年の傑作「五十間川」、「奇譚草子」の中でも印象が強い「何度も雪の中に埋めた死体の話」など、ブラウンのアレを遥かに超えた星新一のメタミステリの金字塔「殺人者さま」など、有名過ぎて、何度も読んでいる作品も多かったけど、全部傑作だし、こんな風に並べられて読むと、また一層、その仕掛けと文章の力を味わえてゾクゾクした。 個人的には、堀晃の失われた落語のタイトルからハードSFの手法で、失われた意味だけを解き明かす「死人茶屋」、ホラー小説内ホラー小説談義が新本格ミステリ的な「猟奇者ふたたび」の終始薄気味悪さが漂う怖さ、このアンソロジーに多く取り上げられている星新一ショートショートコンテスト入賞作の中でも、その異様さで群を抜く「丸窓の女」、岸田今日子の奇想が世界を塗り替える「セニスィエンタの家」、明治29年から昭和58年まで、何度も東北地方を襲った大津波のドキュメンタリーを背景に、事実と物語がせめぎ合う「海を呑む(Ⅰ)」(現在、手に入る花輪莞爾の悪夢シリーズで最も新しい「悪夢百一夜」では、津波のドキュメンタリー的な先行作「ものいわぬ海」を、「海を呑む(Ⅰ)」としてあり、今作は「海を呑む(Ⅱ)」として収録されている)あたりが強く印象に残った。 とにかく、キング「ダークハーフ」より遥かに先に、ペンネームが作家に襲いかかる横溝正史の「鈴木と河越の話」とか、読者をも巻き込む星新一「殺人者さま」とか、モダンホラーのアンソロジーとメタ怪談とホラー論を短編の中に全部ぶち込む都筑道夫「五十間川」とか、小松左京の「くだんのはは」と並ぶ怪談の金字塔「牛の首」とか、その辺未読の人は、この本じゃなくてもあっちこっちで読めるから探して読むといいよ。語り=騙り=カタリの面白さ。そういえば澤村伊智のメタ怪談集にして都筑さんの「怪奇小説という題名の怪奇小説」へのオマージュ、「怪談小説という名の小説怪談」が文庫になってるから、そっちも是非、「牛の首」の現代版も収録されてるよー。 - 2025年4月27日

- 2025年4月26日

戦前日本モダンホラー傑作選 バビロンの吸血鬼会津信吾,高垣眸他読みたい

戦前日本モダンホラー傑作選 バビロンの吸血鬼会津信吾,高垣眸他読みたい - 2025年4月20日

アクアリウムの夜 (角川スニーカー文庫)稲生平太郎読みたい

アクアリウムの夜 (角川スニーカー文庫)稲生平太郎読みたい - 2025年4月20日

- 2025年4月16日

読まれる覚悟桜庭一樹読みたい

読まれる覚悟桜庭一樹読みたい - 2025年4月16日

かつて読んだ基本「フランケンシュタイン」モノは読むようにしてるから、読まなきゃと思いつつ、つい創作・小説を優先して後回しにしちゃってたけど、これ凄い仕事だった。もう小学校高学年から中学の国語は、この本の第1部「小説技法篇」を、高校では第2部「批評理論篇」をベースに教えるといいんじゃないの?と思えるほどに、「小説」という表現の基本的な読み方と技術、それをどう分析するか、どう楽しむかの理論を考えるための材料が網羅されてる。そこにメアリ・シェリーが「フランケンシュタイン」をどのような小説技法で書き、現代の視点からそれを読み解くどういう方法があるのかが、ものすごく具体的に分かる仕掛けにもなってて、この二重構造自体が「小説論」への入門になっているのだった。 だから、まあ、私も長く小説読んで、文学批評もそこそこ目を通しているから、書かれていること自体に未知のものは無かったのだけど、ここまで明晰に具体的に、技術の使われ方、様々な批評視点のな活用法が書かれていると、自分がぼんやりしか理解していなかった部分がクッキリしてきて興奮してしまった。文章を読む面白さに溢れていた。さらにフランケンシュタインについての多様な読まれ方の実例がどんどん並んでいるのだから、そりゃ面白いに決まってるのだ。筒井康隆「文学部唯野教授」から怒りと男権的な視点を抜いて、評論として現代にアップデートした作品的な読み方も出来るかも。 これ2005年に出てたんだよね。19年も読まずにいたのが恥ずかしい。そのくらい基本図書的な素晴らしい仕事なのだった。もちろん「フランケンシュタイン」研究としても重要。なぜ、あの小説が200年以上読み継がれ、同様のテーマが反復され、様々なエンターテインメントの素材に使われ、今もなお研究されているかの理由もはっきりと分かる。副読本として藤田和日郎「怪物よ、三日月に踊れ」全6巻もね。

かつて読んだ基本「フランケンシュタイン」モノは読むようにしてるから、読まなきゃと思いつつ、つい創作・小説を優先して後回しにしちゃってたけど、これ凄い仕事だった。もう小学校高学年から中学の国語は、この本の第1部「小説技法篇」を、高校では第2部「批評理論篇」をベースに教えるといいんじゃないの?と思えるほどに、「小説」という表現の基本的な読み方と技術、それをどう分析するか、どう楽しむかの理論を考えるための材料が網羅されてる。そこにメアリ・シェリーが「フランケンシュタイン」をどのような小説技法で書き、現代の視点からそれを読み解くどういう方法があるのかが、ものすごく具体的に分かる仕掛けにもなってて、この二重構造自体が「小説論」への入門になっているのだった。 だから、まあ、私も長く小説読んで、文学批評もそこそこ目を通しているから、書かれていること自体に未知のものは無かったのだけど、ここまで明晰に具体的に、技術の使われ方、様々な批評視点のな活用法が書かれていると、自分がぼんやりしか理解していなかった部分がクッキリしてきて興奮してしまった。文章を読む面白さに溢れていた。さらにフランケンシュタインについての多様な読まれ方の実例がどんどん並んでいるのだから、そりゃ面白いに決まってるのだ。筒井康隆「文学部唯野教授」から怒りと男権的な視点を抜いて、評論として現代にアップデートした作品的な読み方も出来るかも。 これ2005年に出てたんだよね。19年も読まずにいたのが恥ずかしい。そのくらい基本図書的な素晴らしい仕事なのだった。もちろん「フランケンシュタイン」研究としても重要。なぜ、あの小説が200年以上読み継がれ、同様のテーマが反復され、様々なエンターテインメントの素材に使われ、今もなお研究されているかの理由もはっきりと分かる。副読本として藤田和日郎「怪物よ、三日月に踊れ」全6巻もね。 - 2025年4月14日

香港風味野村麻里気になる

香港風味野村麻里気になる - 2025年4月8日

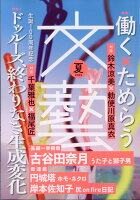

文藝 2025年 5月号文藝編集部読み終わった買った小谷田奈月の新作長編「うた子と獅子男」一挙掲載に、桜庭一樹×斜線堂有紀の共作企画、鈴木涼美×勅使河原真衣の対談「能力主義から降りる」、柴崎友香の散歩エッセイまで載ってる。 小谷田奈月「うた子と獅子男」、大傑作だった。とにかく語り口が凄い。小説だなあと思う。そして、これは自由についての物語だった。 さらに「桜庭一樹×斜線堂有紀」合作企画のヒリ付くような丁々発止の上に出来上がる2つのとんでもなく面白い物語。この3編だけでもお釣りが来る。雑誌っていいなと思う。

文藝 2025年 5月号文藝編集部読み終わった買った小谷田奈月の新作長編「うた子と獅子男」一挙掲載に、桜庭一樹×斜線堂有紀の共作企画、鈴木涼美×勅使河原真衣の対談「能力主義から降りる」、柴崎友香の散歩エッセイまで載ってる。 小谷田奈月「うた子と獅子男」、大傑作だった。とにかく語り口が凄い。小説だなあと思う。そして、これは自由についての物語だった。 さらに「桜庭一樹×斜線堂有紀」合作企画のヒリ付くような丁々発止の上に出来上がる2つのとんでもなく面白い物語。この3編だけでもお釣りが来る。雑誌っていいなと思う。 - 2025年4月7日

キネマ探偵カレイドミステリー斜線堂有紀読み終わった買った斜線堂有紀「キネマ探偵カレイドミステリー 会縁奇縁のリエナクトメント」読んだ。斜線堂有紀のデビュー作「キネマ探偵カレイドミステリー」全3巻の7年半ぶりの続編にして、ひとつの物語の終わりというか、物語全体を通して描かれていた謎は全て解かれて、引きこもりだった嗄井戸君は外に出られるようになって、ミステリとしては完結していたけれど、この小説のもう一つのテーマでもある大学生小説という部分について、きちんと終わらせるために書かれたのが、多分、この本なのだと思う。この本の発売記念サイン会&ミニトークで作者本人も「前3作は、丸ごと大学時代に書いたもの」と言って、更に「登場する映画は全部、卒論のために集めた資料の中にあった映画で、どうせなら全部小説のネタにしちゃえと思った」と言っていた。本当に斜線堂有紀の大学時代をパッケージにして、そこにミステリをぶち込んだ作品だったわけだ。 でも、まだ作中の名探偵、嗄井戸君も助手の奈緒崎君も、まだ大学在学中で、彼らがきちんと未来に向き合うためには、もうひとつ物語が必要になる。この連作短編集の最後の作品「会縁奇縁のリエナクトメント」は、「ずっといつか世に出そうと原型の原稿を大事にとっておいた」とあとがきに書かれていて、このモラトリアムの終わりを見事にハッピーエンドとして書いた物語が世に出ないと、斜線堂さん自身のモラトリアムの時間が終わらなかったのだ。そういう小説だから、その肌触りは、凄く栗本薫「ぼくらの気持ち」に似ている。また、それは映画版「ネムルバカ」のようでもあるし、もし完結していたら橋本治「人工島戦記」だったり、木原敏江「摩利と新吾」の後半だったり、青崎有吾「ノッキンオン・ロックドドア」だったりといった、大学生小説とでも名付けたい、ひとつのジャンルがあるんじゃないかという気にさせる。いわゆる学園ものは、主に中高を舞台にするから、その環境自体をいくらでも特殊な設定にできるし、その中での人間関係もスクールカーストみたいに一般化出来るから、閉鎖空間としてドラマが作れる。でも、大学生は外と簡単に繋がれるから、特殊設定や極端な人間関係が描きにくい分、物語が等身大にならざるを得ない。そうなるとテーマは時間と決断になって、何かを決める、何かを終わらせる、何かを始める物語を書くのにとても適した舞台になる。逆に言えば、決定的に物語の終わりを書かなければならないジャンルになるから、ラノベや長編マンガには向かない。まあ、大学教授や職員を主人公にすれば、終わらないミステリを書けるんだけど(ex 探偵ガリレオ)。 もちろん、キネマ探偵シリーズも、この先、探偵になった嗄井戸君とカメラマンになった奈緒崎君のストーリーは書けると思うけど、それはもう決定的に違う物語だ。その辺を見事に書き分けてるのが西尾維新「化物語」シリーズで、だから、モンスター・シリーズ以前と以後ではハッキリ違う物語になってる。大学時代に物語を終わらせられなかったツケを払う物語が青崎有吾「ノッキンオン・ロックドドア」だったり。そう考えると、斜線堂さんのこの決着のつけ方は、それがデビュー作だったという事情もあったとは思うけど、大学生小説の金字塔と言っていいくらいの見事さだ。タイトルもリエナクトメント(再演)と、皮肉を効かせつつ泣かせたり。ほんと上手いなあ。そういえば、この作品、斜線堂ミステリとしては珍しい、ある種のコージー・ミステリじゃないか?

キネマ探偵カレイドミステリー斜線堂有紀読み終わった買った斜線堂有紀「キネマ探偵カレイドミステリー 会縁奇縁のリエナクトメント」読んだ。斜線堂有紀のデビュー作「キネマ探偵カレイドミステリー」全3巻の7年半ぶりの続編にして、ひとつの物語の終わりというか、物語全体を通して描かれていた謎は全て解かれて、引きこもりだった嗄井戸君は外に出られるようになって、ミステリとしては完結していたけれど、この小説のもう一つのテーマでもある大学生小説という部分について、きちんと終わらせるために書かれたのが、多分、この本なのだと思う。この本の発売記念サイン会&ミニトークで作者本人も「前3作は、丸ごと大学時代に書いたもの」と言って、更に「登場する映画は全部、卒論のために集めた資料の中にあった映画で、どうせなら全部小説のネタにしちゃえと思った」と言っていた。本当に斜線堂有紀の大学時代をパッケージにして、そこにミステリをぶち込んだ作品だったわけだ。 でも、まだ作中の名探偵、嗄井戸君も助手の奈緒崎君も、まだ大学在学中で、彼らがきちんと未来に向き合うためには、もうひとつ物語が必要になる。この連作短編集の最後の作品「会縁奇縁のリエナクトメント」は、「ずっといつか世に出そうと原型の原稿を大事にとっておいた」とあとがきに書かれていて、このモラトリアムの終わりを見事にハッピーエンドとして書いた物語が世に出ないと、斜線堂さん自身のモラトリアムの時間が終わらなかったのだ。そういう小説だから、その肌触りは、凄く栗本薫「ぼくらの気持ち」に似ている。また、それは映画版「ネムルバカ」のようでもあるし、もし完結していたら橋本治「人工島戦記」だったり、木原敏江「摩利と新吾」の後半だったり、青崎有吾「ノッキンオン・ロックドドア」だったりといった、大学生小説とでも名付けたい、ひとつのジャンルがあるんじゃないかという気にさせる。いわゆる学園ものは、主に中高を舞台にするから、その環境自体をいくらでも特殊な設定にできるし、その中での人間関係もスクールカーストみたいに一般化出来るから、閉鎖空間としてドラマが作れる。でも、大学生は外と簡単に繋がれるから、特殊設定や極端な人間関係が描きにくい分、物語が等身大にならざるを得ない。そうなるとテーマは時間と決断になって、何かを決める、何かを終わらせる、何かを始める物語を書くのにとても適した舞台になる。逆に言えば、決定的に物語の終わりを書かなければならないジャンルになるから、ラノベや長編マンガには向かない。まあ、大学教授や職員を主人公にすれば、終わらないミステリを書けるんだけど(ex 探偵ガリレオ)。 もちろん、キネマ探偵シリーズも、この先、探偵になった嗄井戸君とカメラマンになった奈緒崎君のストーリーは書けると思うけど、それはもう決定的に違う物語だ。その辺を見事に書き分けてるのが西尾維新「化物語」シリーズで、だから、モンスター・シリーズ以前と以後ではハッキリ違う物語になってる。大学時代に物語を終わらせられなかったツケを払う物語が青崎有吾「ノッキンオン・ロックドドア」だったり。そう考えると、斜線堂さんのこの決着のつけ方は、それがデビュー作だったという事情もあったとは思うけど、大学生小説の金字塔と言っていいくらいの見事さだ。タイトルもリエナクトメント(再演)と、皮肉を効かせつつ泣かせたり。ほんと上手いなあ。そういえば、この作品、斜線堂ミステリとしては珍しい、ある種のコージー・ミステリじゃないか?

読み込み中...