あんどん書房

@andn

2025年4月17日

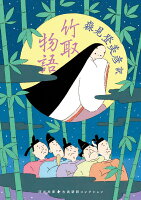

竹取物語

森見登美彦

読み終わった

@ 自宅

森見さんらしさもありつつ、割とシンプルな現代語訳だった。読みやすい。

それにしても竹取物語、めちゃくちゃ出来のいいSFですごい。月の力の前では地上人は逆らえないとか、羽衣を着たら地上の心を失ってしまうとか。

今までちゃんと読んでなかったところでは、かぐや姫と五人の男たちの歌の応酬もなかなかに面白かった。かぐや姫の痛烈な皮肉センスにしびれる。

“まことかと聞きて見つれば言の葉をかざれる玉の枝にぞありける

黄金の葉をつけた本物と思い

あなたの物語をうかがってまたのに

言の葉で飾っただけの玉の枝だったなんて”

(P30)

これとか、枝で葉と言葉で掛けつつ皮肉ってるわけでしょ? レベル高いしレスバ強そう。

あといちいち毎回出てくる嘘八百の語源エピソード。子安貝が得られなかったから「甲斐なし」が生まれたとか(しかも甲斐はもう一つ畳み掛けてくる)。これ作者、上手いこと言ったったとか思いながら書いてるやん絶対。

そして最後も洒落を挟んでくるのね。兵士たちを大勢連れて登ったから「士に富む山」で富士山。これ、「不死の薬を焼いたから富士」だとずっと思ってたけど、書かれてるのは兵士のほうらしい。やっぱちゃんと読むって大事だな。

それにしても、もっとしんみりした話だとずっと思ってたのに、ここまでウィットに富んだ話だったとは。こりゃあ森見さんが訳すべき話です。

あとがきでもその辺について触れられているが、森見さんがこの話をまとめた一言がかっこいい。

“『竹取物語』は、地上に降り立ったかぐや姫が、あたかもトーナメント戦を勝ち抜くかのように、現世のルールを次々に打ち破り、最終的には地球を丸ごと失恋させる物語だといえる。”

(P87「全集版あとがき」より)

また全集刊行時に開催された連続講義「作家と楽しむ古典」も収録されていて、現代語訳のポイントを解説している。パートを区切って盛り上がるポイントの印象を強くするとか、ところどころに原文にない文章をさりげなく入れるとか。忠実な訳に見えて、意外と奥深いんだなぁと思った(後半で出てくる現代文と古文の「リズム」のズレの話も面白い)。

古典研究者・大井田晴彦さんの解題が付いているのもありがたい。貴種流離譚、白鳥処女せつわ、致富長者譚、難題求婚譚……。こうしてみるとかなり類型を踏まえているんだなぁ。

最後の「富士」に関しては、不死と思わせといて士富というオチという見解。大井田さんは「漢詩文の制作を本業とする作者の、仮名で戯作を書くことへの含羞と韜晦」(P136)と見ていて、要は照れ隠しなんだな。そう思うと可愛らしい。

森見さんも大井田さんも割とポジティブな読み方をされていて(「生きていることの不思議さ」、「この世の肯定」)いいなぁと思った。でもそうなんだろうな。寂しいけども、人としてこの世を生きていくみたいな。夜空や月をを見てるとそういう気分になるよね。