さがわ/広告会社の採用人事

@tkmsgw76

2025年6月24日

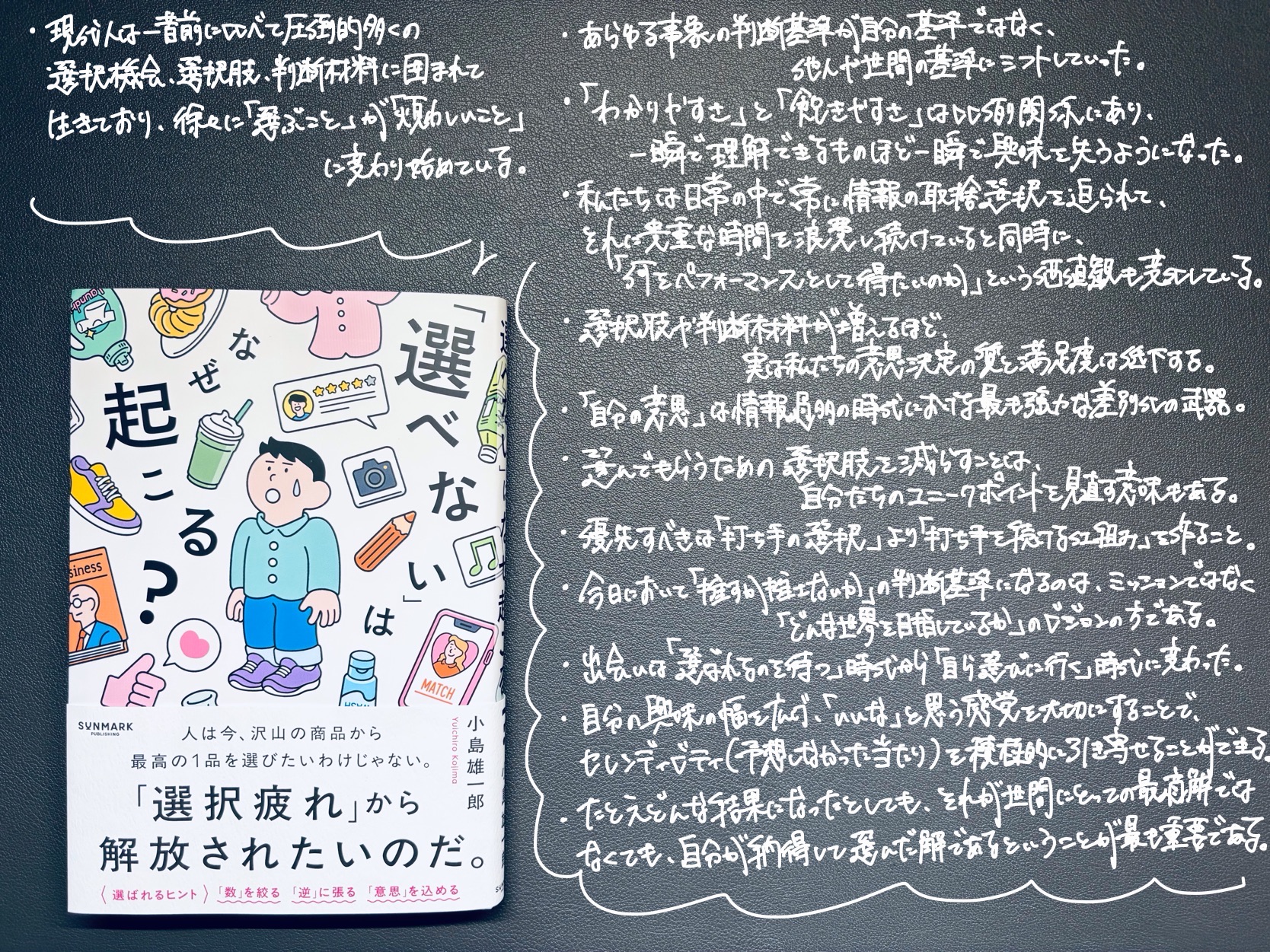

「選べない」はなぜ起こる?

小島雄一郎

読み終わった

読書メモ

『「選べない」はなぜ起こる?』の読書メモ📚

📌「選べる」だけが豊かさではない

情報と選択肢が無限にある中で「最適解」だけが正解なのだろうか。正解だけでなく時にはハズレも「自分らしさ」だと許容して、興味関心を広げるための冒険を絶やさずにいたい。

📝読書メモ

・現代人は一昔前に比べて圧倒的多くの選択機会、選択肢、判断材料に囲まれて生きており、徐々に「選ぶこと」が「煩わしいこと」に変わり始めている。

・あらゆる事象の判断基準が自分の基準ではなく、他人や世間の基準へシフトしていった。

・「わかりやすさ」と「飽きやすさ」は比例関係にあり、一瞬で理解できるものほど一瞬で興味を失うようになってきた。

・私たちは日常の中で常に情報の取捨選択を迫られて、それに貴重な時間を浪費し続けていると同時に「何をパフォーマンスとして得たいのか」という価値観も変化している。

・選択肢や判断材料が増えるほど、実は私たちの意思決定の質と満足度は低下する。

・「自分の意思」は情報過多の時代における最も強力な差別化の武器である。

・選んでもらうための選択肢を減らすことは、自分たちのユニークポイントを見直す意味もある。

・優先すべきは「打ち手の選択」ではなく「打ち手を続ける仕組み」を作ること。

・今日において「推すか推さないか」の判断基準になるのは、ミッションではなく「どんな世界を目指しているか?」というビジョンの方である。

・出会いは「選ばれるのを待つ」時代から「自ら選びに行く」時代に変わったのだ。

・自分の興味の幅を広げ、「いいな」と思う感覚を大切にすることでセレンディピティ(予想しなかった当たり)を積極的に引き寄せることができる。

・たとえどんな結果になったとしても、それが世間にとっての最適解ではなくても、自分が納得して選んだ解であるということが最も重要なのだ。