さがわ/広告会社の採用人事

@tkmsgw76

自己啓発や人事関連の本を中心に感想をまとめています📚

📌普段は広告の会社で人事の仕事

📌キャリアコンサルタントの国家資格

📌ももクロとサッカーが大好き

📌サッカーPodcast「フットオンエア」配信中

- 2025年9月3日

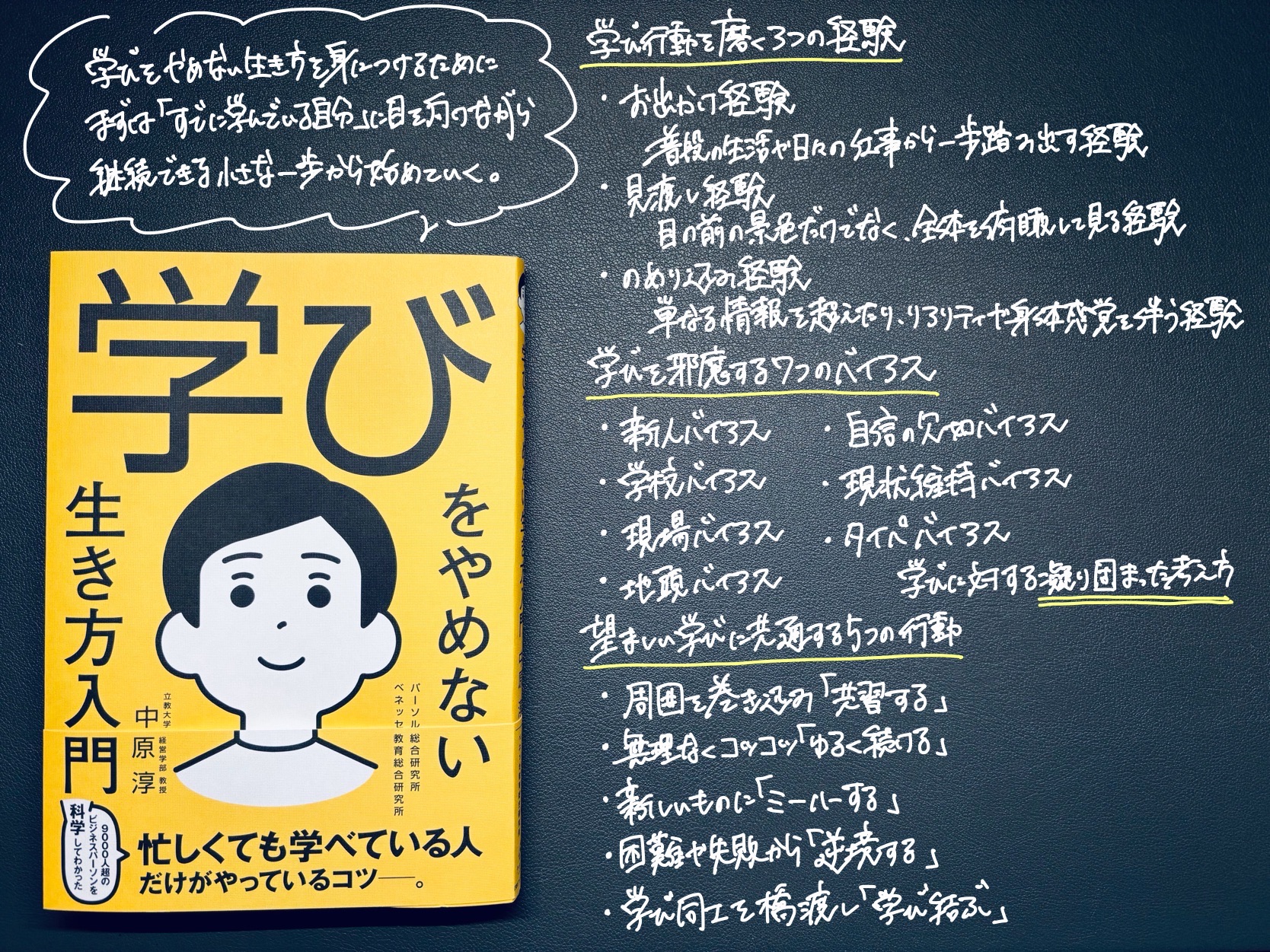

学びをやめない生き方入門中原淳,ベネッセ教育総合研究所,パーソル総合研究所読み終わった読書メモ『学びをやめない生き方入門』の読書メモ 📌全ての人はすでに「学んでいる」 学びをやめない生き方を身につけるために、まずは「すでに学んでいる自分」に目を向けながら継続できる小さな一歩から始めていく。 👀学び行動を磨く3つの経験 ①一歩踏みだす「お出かけ経験」 ②全体を俯瞰する「見渡し経験」 ③単なる情報だけではない「のめり込み経験」 💥学びを邪魔する7つのバイアス ①「新人」バイアス ②「学校」バイアス ③「現場」バイアス ④「地頭」バイアス ⑤「自信の欠如」バイアス ⑥「現状維持」バイアス ⑦「タイパ」バイアス 🚶望ましい学びに共通する5つの行動 ①周囲を巻き込み「共習する」 ②無理なくコツコツ「ゆるく続ける」 ③新しいものに「ミーハーする」 ④困難や失敗から「逆境する」 ⑤学び同士を橋渡し「学び結ぶ」 ・「3つの経験」をすることで「7つの学びバイアス」が弱まりやすくなり、「5つの学び行動」が取りやすくなる。 ・日本人の大人は世界的にみても学んでいないことはデータなら明らかで、働く大人の「学び離れ」は加速している。 ・大人の学びは自由でフレキシブルなもの。バイアスを理解して、ハードルを下げて、少しずつ取り組むことで学びは生み出せる。 ・学んでいることを隠してしまう「学びの秘匿化」は、学びが生まれる文化の創出を阻害する負のループの原因。 ・「働く大人の学び」に正面から向き合うのであれば、やはりその学びが仕事のパフォーマンスにつながっているかどうかにも目を配るべき。 ・孤立した学びは長期的な視点で見たときに継続しづらくなり、学びの効果も限定的になってしまう。 ・「学び結び」を欠いた孤立した学びはどうしても自己満足的なものになり、その成果や意義を実感しづらくなる。 ・真似し合い、教え合い、創り合い、高め合う。共習の姿勢こそが学びを続けられる人とそうでない人の分岐点になる。 ・学びの継続の本質は、毎日欠かさず続けられるかではなく、辞めてしまってももう一度始められるかである。 ・少しでも気になったらとりあえず首を突っ込んでみる、学びを進化させるにはそれくらいの「知的軽やかさ」が欠かせない。 ・より良い学びに最も大きな影響を与えていたのが「逆境」で、失敗や困難から学べるかどうかが大切になる。 ・人が熱狂し、感情を共有する瞬間には、情報が単なる「知識」ではなく「体験」として深く刻まれる。 ・大切なのは学べているかよりも「すでに学んでいる自分」を発見できるかどうか。

学びをやめない生き方入門中原淳,ベネッセ教育総合研究所,パーソル総合研究所読み終わった読書メモ『学びをやめない生き方入門』の読書メモ 📌全ての人はすでに「学んでいる」 学びをやめない生き方を身につけるために、まずは「すでに学んでいる自分」に目を向けながら継続できる小さな一歩から始めていく。 👀学び行動を磨く3つの経験 ①一歩踏みだす「お出かけ経験」 ②全体を俯瞰する「見渡し経験」 ③単なる情報だけではない「のめり込み経験」 💥学びを邪魔する7つのバイアス ①「新人」バイアス ②「学校」バイアス ③「現場」バイアス ④「地頭」バイアス ⑤「自信の欠如」バイアス ⑥「現状維持」バイアス ⑦「タイパ」バイアス 🚶望ましい学びに共通する5つの行動 ①周囲を巻き込み「共習する」 ②無理なくコツコツ「ゆるく続ける」 ③新しいものに「ミーハーする」 ④困難や失敗から「逆境する」 ⑤学び同士を橋渡し「学び結ぶ」 ・「3つの経験」をすることで「7つの学びバイアス」が弱まりやすくなり、「5つの学び行動」が取りやすくなる。 ・日本人の大人は世界的にみても学んでいないことはデータなら明らかで、働く大人の「学び離れ」は加速している。 ・大人の学びは自由でフレキシブルなもの。バイアスを理解して、ハードルを下げて、少しずつ取り組むことで学びは生み出せる。 ・学んでいることを隠してしまう「学びの秘匿化」は、学びが生まれる文化の創出を阻害する負のループの原因。 ・「働く大人の学び」に正面から向き合うのであれば、やはりその学びが仕事のパフォーマンスにつながっているかどうかにも目を配るべき。 ・孤立した学びは長期的な視点で見たときに継続しづらくなり、学びの効果も限定的になってしまう。 ・「学び結び」を欠いた孤立した学びはどうしても自己満足的なものになり、その成果や意義を実感しづらくなる。 ・真似し合い、教え合い、創り合い、高め合う。共習の姿勢こそが学びを続けられる人とそうでない人の分岐点になる。 ・学びの継続の本質は、毎日欠かさず続けられるかではなく、辞めてしまってももう一度始められるかである。 ・少しでも気になったらとりあえず首を突っ込んでみる、学びを進化させるにはそれくらいの「知的軽やかさ」が欠かせない。 ・より良い学びに最も大きな影響を与えていたのが「逆境」で、失敗や困難から学べるかどうかが大切になる。 ・人が熱狂し、感情を共有する瞬間には、情報が単なる「知識」ではなく「体験」として深く刻まれる。 ・大切なのは学べているかよりも「すでに学んでいる自分」を発見できるかどうか。

- 2025年9月3日

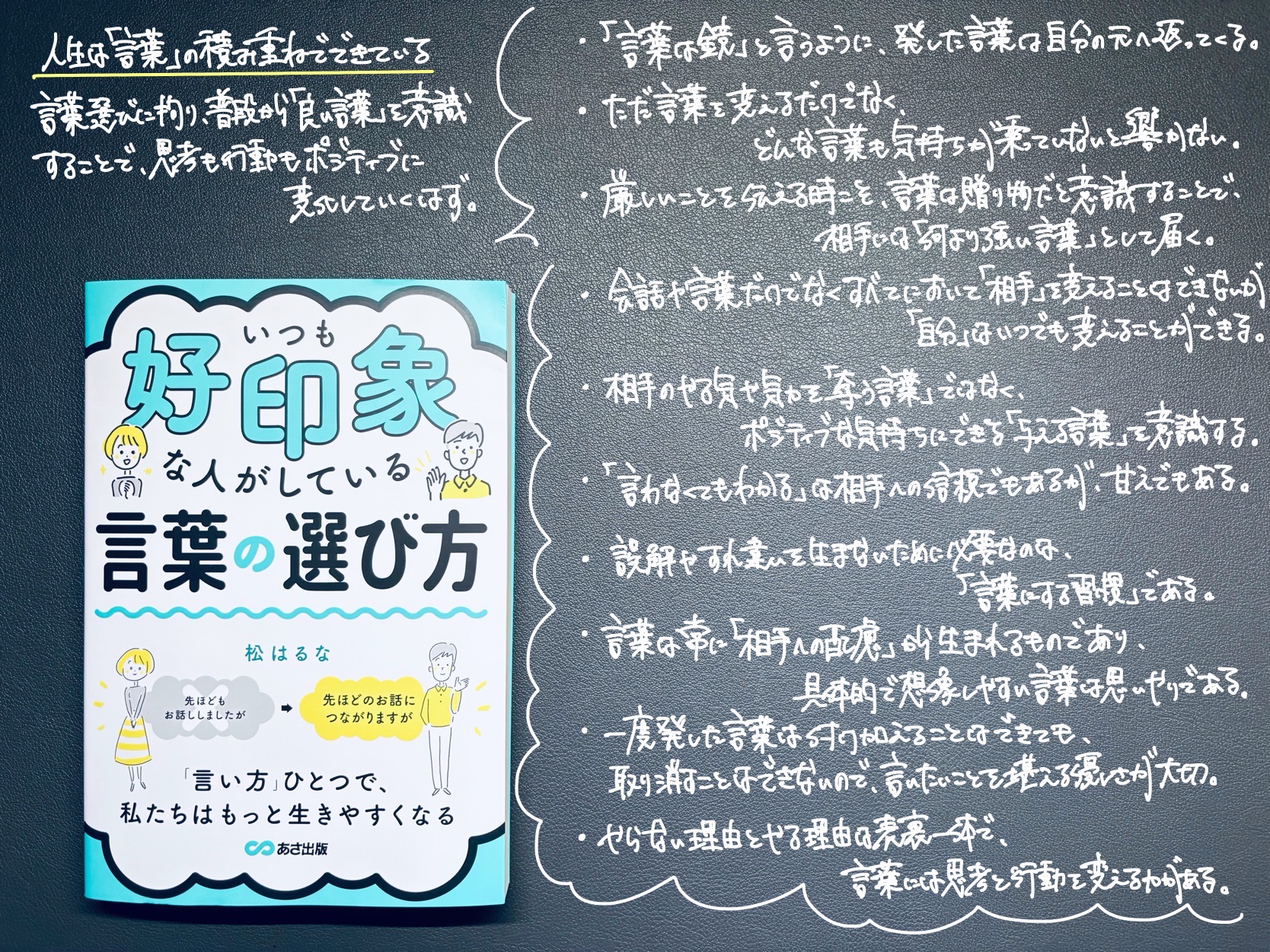

『いつも好印象な人がしている言葉の選び方』の読書メモ📚 📌人生は「言葉」の積み重ねでできている 言葉選びに拘ることは、相手のためでもあり自分のためでもある。普段から「良い言葉」を意識することで、思考も行動も合わせてポジティブに変化していくはず。 📝読書メモ ・「言葉は鏡」と言うように、発した言葉はすべて自分の元へ返ってくる。 ・ただ言葉を変えるだけでなく、どんな言葉も気持ちが乗っていないと相手に響かない。 ・厳しいことを伝える時こそ、言葉は贈り物だと意識して伝えることで、相手には「何より強い言葉」として届く。 ・会話や言葉だけでなくすべてにおいて「相手」を変えることはできないが、「自分」はいつでも変えることができる。 ・相手のやる気や気力を「奪う言葉」ではなく、ポジティブな気持ちにできる「与える言葉」を意識する。 ・「言わなくてもわかる」は相手への信頼でもあるが、同時に甘えでもある。 ・誤解やすれ違いを生まないために必要なのは「言葉にする習慣」である。 ・言葉は常に「相手への配慮」から生まれるもので、具体的で想像しやすい言葉は思いやりである。 ・一度発した言葉は付け加えることはできても「取り消す」ことはできないので、言いたいことを堪える優しさを持てるかが大切。 ・やらない理由とやる理由は表裏一体、言葉には思考と行動を変える力がある。

『いつも好印象な人がしている言葉の選び方』の読書メモ📚 📌人生は「言葉」の積み重ねでできている 言葉選びに拘ることは、相手のためでもあり自分のためでもある。普段から「良い言葉」を意識することで、思考も行動も合わせてポジティブに変化していくはず。 📝読書メモ ・「言葉は鏡」と言うように、発した言葉はすべて自分の元へ返ってくる。 ・ただ言葉を変えるだけでなく、どんな言葉も気持ちが乗っていないと相手に響かない。 ・厳しいことを伝える時こそ、言葉は贈り物だと意識して伝えることで、相手には「何より強い言葉」として届く。 ・会話や言葉だけでなくすべてにおいて「相手」を変えることはできないが、「自分」はいつでも変えることができる。 ・相手のやる気や気力を「奪う言葉」ではなく、ポジティブな気持ちにできる「与える言葉」を意識する。 ・「言わなくてもわかる」は相手への信頼でもあるが、同時に甘えでもある。 ・誤解やすれ違いを生まないために必要なのは「言葉にする習慣」である。 ・言葉は常に「相手への配慮」から生まれるもので、具体的で想像しやすい言葉は思いやりである。 ・一度発した言葉は付け加えることはできても「取り消す」ことはできないので、言いたいことを堪える優しさを持てるかが大切。 ・やらない理由とやる理由は表裏一体、言葉には思考と行動を変える力がある。

- 2025年8月8日

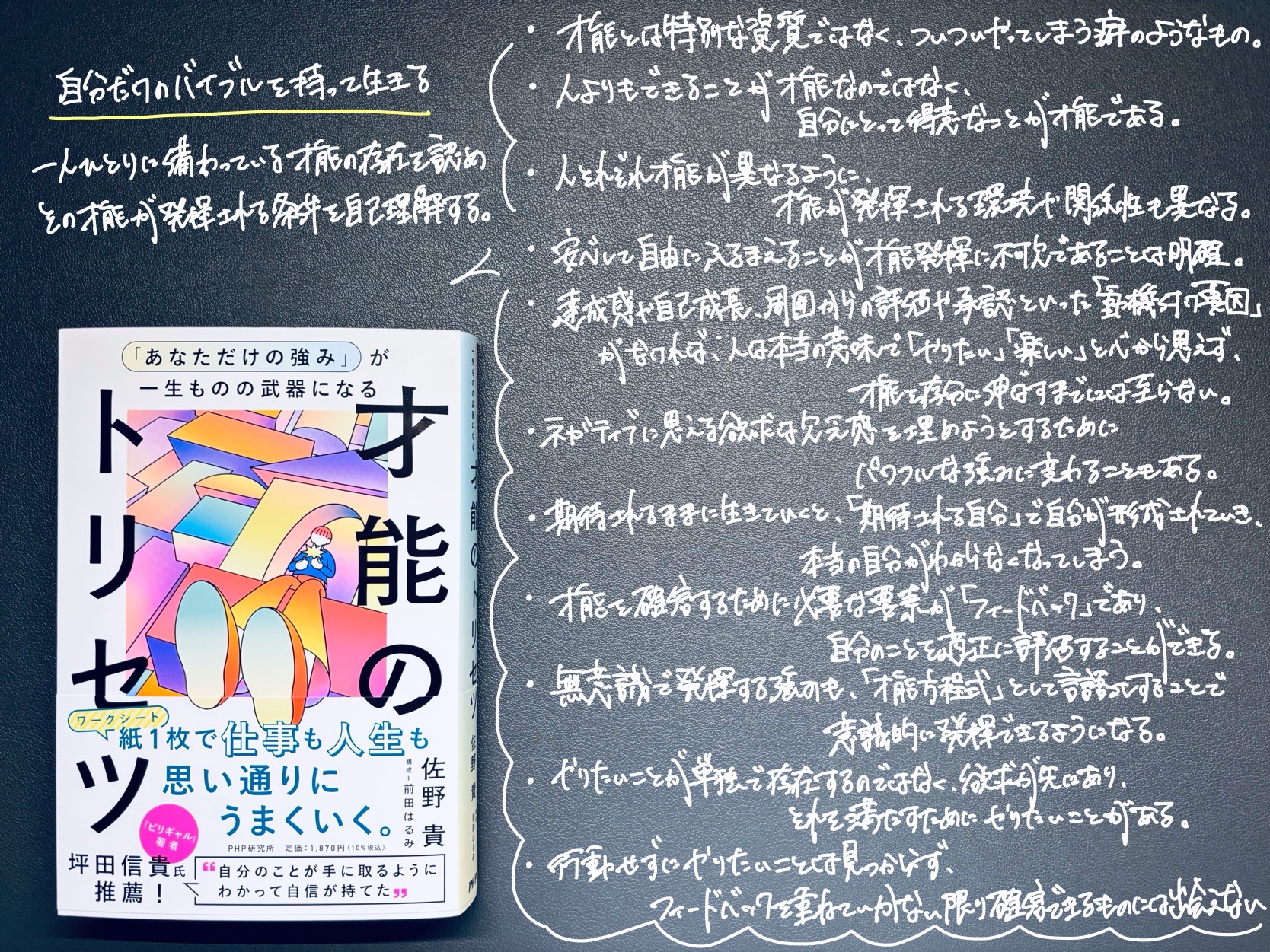

読み終わった読書メモ📌自分だけのバイブルを持って生きる 一人ひとりに備わっている才能の存在を認め、その才能が発揮される条件を自己理解する。強みを存分に発揮できる「自分らしい生き方」を肯定してくれるような一冊でした。 📜「才能方程式」 人生のどのような場面でも最高のパフォーマンスを生み出し、成功に導く才能の組み合わせ。 📝読書メモ ・才能とは特別な資質ではなく、ついついやってしうまう癖のようなもの。 ・人よりもできることが才能なのではなく、自分にとって得意なことが才能である。 ・人それぞれ才能が異なるように、才能が発揮される環境や関係性も異なる。 ・安心して自由にふるまえることが才能発揮に不可欠であることは、子供も大人も同じ。 ・達成感や自己成長、周囲からの評価や承認といった「動機付け要因」がなければ、人は本当の意味で「やりたい」「楽しい」と心から思えず、才能を存分に伸ばすまでには至らない。 ・ネガティブに思える欲求は欠乏感を埋めようとするためにパワフルな強みに変わることもある。 ・期待されるままに生きていくと、「期待される自分」で自分が形成されていき、本当の自分がわからなくなってしまう。 ・才能を確信するために必要な要素が「フィードバック」であり、自分のことを適正に評価することができる。 ・無意識で発揮する強みも「才能方程式」として言語化することで、意識的に発揮できるようになる。 ・やりたいことが単独で存在するのではなく、欲求が先にあり、それを満たすためにやりたいことがある。 ・行動せずにやりたいことは見つからず、フィードバックを重ねていかない限り確信できるものには出会えない。

読み終わった読書メモ📌自分だけのバイブルを持って生きる 一人ひとりに備わっている才能の存在を認め、その才能が発揮される条件を自己理解する。強みを存分に発揮できる「自分らしい生き方」を肯定してくれるような一冊でした。 📜「才能方程式」 人生のどのような場面でも最高のパフォーマンスを生み出し、成功に導く才能の組み合わせ。 📝読書メモ ・才能とは特別な資質ではなく、ついついやってしうまう癖のようなもの。 ・人よりもできることが才能なのではなく、自分にとって得意なことが才能である。 ・人それぞれ才能が異なるように、才能が発揮される環境や関係性も異なる。 ・安心して自由にふるまえることが才能発揮に不可欠であることは、子供も大人も同じ。 ・達成感や自己成長、周囲からの評価や承認といった「動機付け要因」がなければ、人は本当の意味で「やりたい」「楽しい」と心から思えず、才能を存分に伸ばすまでには至らない。 ・ネガティブに思える欲求は欠乏感を埋めようとするためにパワフルな強みに変わることもある。 ・期待されるままに生きていくと、「期待される自分」で自分が形成されていき、本当の自分がわからなくなってしまう。 ・才能を確信するために必要な要素が「フィードバック」であり、自分のことを適正に評価することができる。 ・無意識で発揮する強みも「才能方程式」として言語化することで、意識的に発揮できるようになる。 ・やりたいことが単独で存在するのではなく、欲求が先にあり、それを満たすためにやりたいことがある。 ・行動せずにやりたいことは見つからず、フィードバックを重ねていかない限り確信できるものには出会えない。

- 2025年7月14日

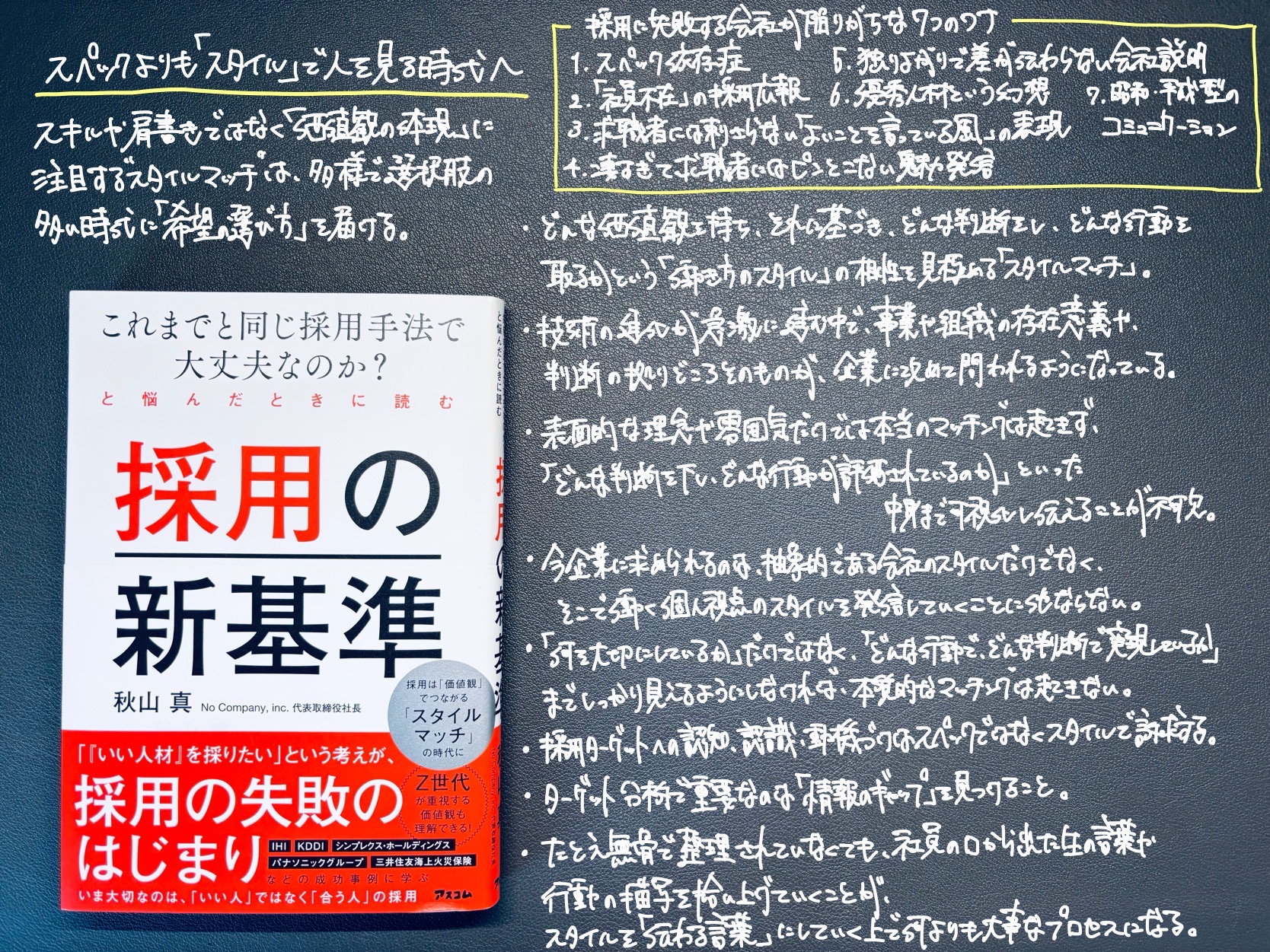

読み終わった読書メモ📌スペックよりスタイルで人を見る時代へ スキルや肩書きではなく「価値観の体現」に注目するスタイルマッチは「価値観ベースの適材適所」を実現し、多様で選択肢の多い時代に「希望の選び方」を届ける。 🙅♀️採用に失敗する7つのワナ ①スペック依存症 ②「社員不在」の採用広報 ③求職者には刺さらない「よいことを言っている風」の表現 ④凄すぎて求職者にはピンとこない会社の魅力発信 ⑤「独り(自社)よがり」で差が伝わらない会社説明 ⑥優秀人材という幻想 ⑦昭和・平成型のコミュニケーション 📝読書メモ ・どんな価値観を持ち、それに基づき、どんな判断をし、どんな行動を取るかという「働き方のスタイル」の相性を見極める「スタイルマッチ」。 ・技術の進化が急激に進む中で、事業や組織の存在意義や判断の拠りどころそのものが、企業に改めて問われるようになっている。 ・表面的な理念や雰囲気だけでは本当のマッチングは起きず、「どんな判断を下し、どんな行動が評価されているのか」といった中身まで可視化し伝えることが不可欠。 ・今企業側に求められるのは、抽象的である会社のスタイルだけでなく、そこで働く個人視点のスタイルを発信していくことに他ならない。 ・「何を大切にしているか」だけではなく、「どんな行動で、どんな判断で実現しているか」まで、しっかり見えるようにしなければ、本質的なマッチングは起きない。 ・採用ターゲットへの認知、認識、動機づけはスペックではなくスタイルで訴求すべき。 ・ターゲット分析で重要なのは「情報のギャップ」を見つけること。 ・たとえ無骨で整理されていなくても、社員の口からでた生の言葉や行動の描写を拾い上げていくことが、スタイルを「伝わる言葉」にしていく上で何より大事なプロセスになる。

読み終わった読書メモ📌スペックよりスタイルで人を見る時代へ スキルや肩書きではなく「価値観の体現」に注目するスタイルマッチは「価値観ベースの適材適所」を実現し、多様で選択肢の多い時代に「希望の選び方」を届ける。 🙅♀️採用に失敗する7つのワナ ①スペック依存症 ②「社員不在」の採用広報 ③求職者には刺さらない「よいことを言っている風」の表現 ④凄すぎて求職者にはピンとこない会社の魅力発信 ⑤「独り(自社)よがり」で差が伝わらない会社説明 ⑥優秀人材という幻想 ⑦昭和・平成型のコミュニケーション 📝読書メモ ・どんな価値観を持ち、それに基づき、どんな判断をし、どんな行動を取るかという「働き方のスタイル」の相性を見極める「スタイルマッチ」。 ・技術の進化が急激に進む中で、事業や組織の存在意義や判断の拠りどころそのものが、企業に改めて問われるようになっている。 ・表面的な理念や雰囲気だけでは本当のマッチングは起きず、「どんな判断を下し、どんな行動が評価されているのか」といった中身まで可視化し伝えることが不可欠。 ・今企業側に求められるのは、抽象的である会社のスタイルだけでなく、そこで働く個人視点のスタイルを発信していくことに他ならない。 ・「何を大切にしているか」だけではなく、「どんな行動で、どんな判断で実現しているか」まで、しっかり見えるようにしなければ、本質的なマッチングは起きない。 ・採用ターゲットへの認知、認識、動機づけはスペックではなくスタイルで訴求すべき。 ・ターゲット分析で重要なのは「情報のギャップ」を見つけること。 ・たとえ無骨で整理されていなくても、社員の口からでた生の言葉や行動の描写を拾い上げていくことが、スタイルを「伝わる言葉」にしていく上で何より大事なプロセスになる。

- 2025年6月24日

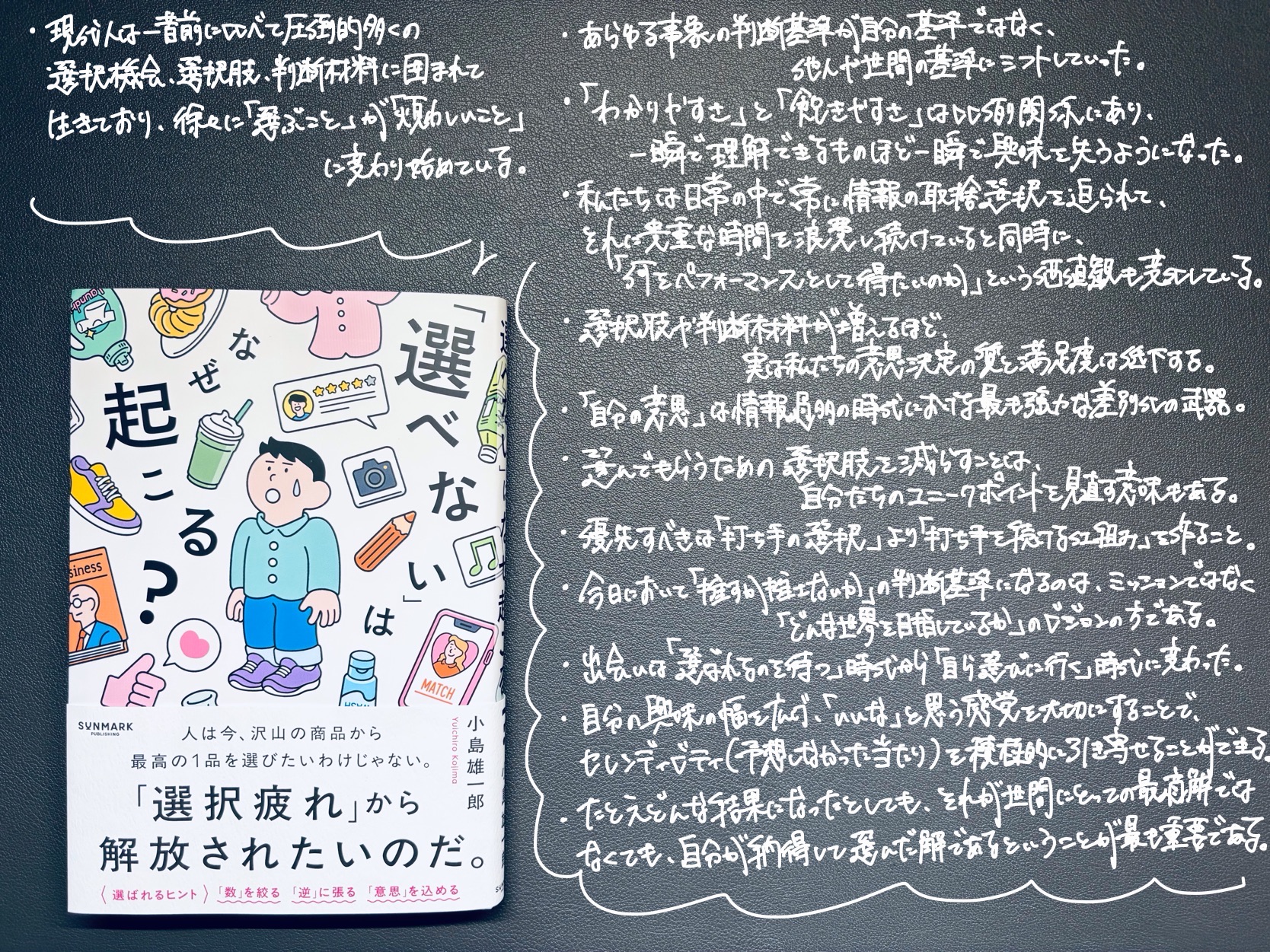

「選べない」はなぜ起こる?小島雄一郎読み終わった読書メモ『「選べない」はなぜ起こる?』の読書メモ📚 📌「選べる」だけが豊かさではない 情報と選択肢が無限にある中で「最適解」だけが正解なのだろうか。正解だけでなく時にはハズレも「自分らしさ」だと許容して、興味関心を広げるための冒険を絶やさずにいたい。 📝読書メモ ・現代人は一昔前に比べて圧倒的多くの選択機会、選択肢、判断材料に囲まれて生きており、徐々に「選ぶこと」が「煩わしいこと」に変わり始めている。 ・あらゆる事象の判断基準が自分の基準ではなく、他人や世間の基準へシフトしていった。 ・「わかりやすさ」と「飽きやすさ」は比例関係にあり、一瞬で理解できるものほど一瞬で興味を失うようになってきた。 ・私たちは日常の中で常に情報の取捨選択を迫られて、それに貴重な時間を浪費し続けていると同時に「何をパフォーマンスとして得たいのか」という価値観も変化している。 ・選択肢や判断材料が増えるほど、実は私たちの意思決定の質と満足度は低下する。 ・「自分の意思」は情報過多の時代における最も強力な差別化の武器である。 ・選んでもらうための選択肢を減らすことは、自分たちのユニークポイントを見直す意味もある。 ・優先すべきは「打ち手の選択」ではなく「打ち手を続ける仕組み」を作ること。 ・今日において「推すか推さないか」の判断基準になるのは、ミッションではなく「どんな世界を目指しているか?」というビジョンの方である。 ・出会いは「選ばれるのを待つ」時代から「自ら選びに行く」時代に変わったのだ。 ・自分の興味の幅を広げ、「いいな」と思う感覚を大切にすることでセレンディピティ(予想しなかった当たり)を積極的に引き寄せることができる。 ・たとえどんな結果になったとしても、それが世間にとっての最適解ではなくても、自分が納得して選んだ解であるということが最も重要なのだ。

「選べない」はなぜ起こる?小島雄一郎読み終わった読書メモ『「選べない」はなぜ起こる?』の読書メモ📚 📌「選べる」だけが豊かさではない 情報と選択肢が無限にある中で「最適解」だけが正解なのだろうか。正解だけでなく時にはハズレも「自分らしさ」だと許容して、興味関心を広げるための冒険を絶やさずにいたい。 📝読書メモ ・現代人は一昔前に比べて圧倒的多くの選択機会、選択肢、判断材料に囲まれて生きており、徐々に「選ぶこと」が「煩わしいこと」に変わり始めている。 ・あらゆる事象の判断基準が自分の基準ではなく、他人や世間の基準へシフトしていった。 ・「わかりやすさ」と「飽きやすさ」は比例関係にあり、一瞬で理解できるものほど一瞬で興味を失うようになってきた。 ・私たちは日常の中で常に情報の取捨選択を迫られて、それに貴重な時間を浪費し続けていると同時に「何をパフォーマンスとして得たいのか」という価値観も変化している。 ・選択肢や判断材料が増えるほど、実は私たちの意思決定の質と満足度は低下する。 ・「自分の意思」は情報過多の時代における最も強力な差別化の武器である。 ・選んでもらうための選択肢を減らすことは、自分たちのユニークポイントを見直す意味もある。 ・優先すべきは「打ち手の選択」ではなく「打ち手を続ける仕組み」を作ること。 ・今日において「推すか推さないか」の判断基準になるのは、ミッションではなく「どんな世界を目指しているか?」というビジョンの方である。 ・出会いは「選ばれるのを待つ」時代から「自ら選びに行く」時代に変わったのだ。 ・自分の興味の幅を広げ、「いいな」と思う感覚を大切にすることでセレンディピティ(予想しなかった当たり)を積極的に引き寄せることができる。 ・たとえどんな結果になったとしても、それが世間にとっての最適解ではなくても、自分が納得して選んだ解であるということが最も重要なのだ。

- 2025年6月6日

読み終わった読書メモ📌ムリしないムリさせない働き方 仕事を4時に切り上げてプライベートを重視する、しかし国際競争力は世界最高レベル。真に取り組むべきことに情熱を注ぐことができるデンマーク人の働き方を決めるのは「仕事の仕方」ではなく「人生の優先順位」である。 🇩🇰デンマークの職場で求められる社会性 ①解決思考の率直なコミュニケーション ②個人的に受け止めないチカラ ③コアな部分以外では妥協する戦場を選ぶ意思 ④意見を平等に聞くデモクラシーのマナー 📝読書メモ ・デンマークの高い国際競争力の主な理由は、状況変化に対する企業の迅速な対応力、モチベーションが高い社員、高度なDX化。 ・働き方を決めるのは「仕事の仕方」ではなく、「人生の優先順位」である。 ・自分にとって大切なものが言語化できていれば、優先順位をはっきりつけて選択ができるようになる。 ・情報に溢れる現代で色んなことに時間を奪われないために、時間の使い方を強く意識する。 ・デンマーク人にとって仕事は単にお金を稼ぐための手段ではなく、関心のある分野への知識や経験を深めることであり、社会貢献であり、社会的責任を果たすことによる自己成長である。 ・自分の中の良いエネルギーの流れをキープすることで良い循環がうまれ、良いアイデアと良い成果に繋がる。 ・目の前のタスクに追われて疲弊したときは、別のタスクに視点をズラすことで思わぬ突破口が見つかる。(週休3日/金曜日の使い方) ・計画は立てるが計画に縛られない、計画は状況に応じて組み替えていくもの。 ・人を伸ばす環境は、試行錯誤ができる「失敗できる環境」である。 ・真の生産性とは自己犠牲からは生まれず、あくなき探究心と仕事への喜びから生まれる。 ・今の時代は専門性こそ必要だが、それよりも大切なのは「知識の応用力」である。 ・生産性は喜びと情熱から生まれ、仕事への意欲と喜びを感じることが最高のパフォーマンスにつながる。

読み終わった読書メモ📌ムリしないムリさせない働き方 仕事を4時に切り上げてプライベートを重視する、しかし国際競争力は世界最高レベル。真に取り組むべきことに情熱を注ぐことができるデンマーク人の働き方を決めるのは「仕事の仕方」ではなく「人生の優先順位」である。 🇩🇰デンマークの職場で求められる社会性 ①解決思考の率直なコミュニケーション ②個人的に受け止めないチカラ ③コアな部分以外では妥協する戦場を選ぶ意思 ④意見を平等に聞くデモクラシーのマナー 📝読書メモ ・デンマークの高い国際競争力の主な理由は、状況変化に対する企業の迅速な対応力、モチベーションが高い社員、高度なDX化。 ・働き方を決めるのは「仕事の仕方」ではなく、「人生の優先順位」である。 ・自分にとって大切なものが言語化できていれば、優先順位をはっきりつけて選択ができるようになる。 ・情報に溢れる現代で色んなことに時間を奪われないために、時間の使い方を強く意識する。 ・デンマーク人にとって仕事は単にお金を稼ぐための手段ではなく、関心のある分野への知識や経験を深めることであり、社会貢献であり、社会的責任を果たすことによる自己成長である。 ・自分の中の良いエネルギーの流れをキープすることで良い循環がうまれ、良いアイデアと良い成果に繋がる。 ・目の前のタスクに追われて疲弊したときは、別のタスクに視点をズラすことで思わぬ突破口が見つかる。(週休3日/金曜日の使い方) ・計画は立てるが計画に縛られない、計画は状況に応じて組み替えていくもの。 ・人を伸ばす環境は、試行錯誤ができる「失敗できる環境」である。 ・真の生産性とは自己犠牲からは生まれず、あくなき探究心と仕事への喜びから生まれる。 ・今の時代は専門性こそ必要だが、それよりも大切なのは「知識の応用力」である。 ・生産性は喜びと情熱から生まれ、仕事への意欲と喜びを感じることが最高のパフォーマンスにつながる。

- 2025年6月3日

忙しさ幻想豊留菜瑞読み終わった読書メモ📌忙しさとは状態ではなく「心の感じ方」 毎日が「忙しい」と感じる正体は時間に対する心の感じ方であり、忙しさに甘えて自然と視野を狭めているかもしれない。時間の捉え方を考え直すことで価値を作り出すことができるはず。 ⏰時間がもつ2つの側面 ・機会的に刻まれる単なる時計が示す時間(クロノス時間) ・心が躍動するような意味のある時間(カイロス時間) 📝読書メモ ・忙しい自慢により存在価値を演出したり、考えたくないことを考えないようにするなど、忙しさを手放したいと思っている反面、忙しさにしがみついていることもうかがえる。 ・時間とはモノではなく感覚であり、時間は時計の中ではなく「心の中」にある。 ・未来の自分と今の自分にあるギャップが焦りを生み出し、忙しさ同様に過度な焦りが視野を奪っていく。 ・時間に追われる焦りから数字としての時間(クロノス時間)に心が支配され、質や価値を重視する意味のある時間(カイロス時間)が失われている。 ・6時間未満の睡眠を1週間続けると2日間連続で徹夜した状態と同様のパフォーマンスになる。 ・人間の脳は「未完了」のタスクに対して異常なまでにエネルギーを浪費するので、完璧ではなく「完了」を目指して前進するべき。 ・無意識に作られる「べき論」を見直すことで、時間の余裕が生まれる可能性がある。 ・つい大きな成果や劇的な進歩を求めてしまうが、大切なのはどれだけ小さくとも情熱の炎を消さないこと。 ・読書の時間は「見つかるもの」ではなく「作るもの」であり、忙しい人ほど読書をするべき。 ・正解が複数ある現代では、様々な情報や経験を「結びつける力」が必要になる。 ・読書で手に入れた知識を行動に変え、気づきを実践に移し、その変化を継続させることが「人生を豊かにする読書」である。

忙しさ幻想豊留菜瑞読み終わった読書メモ📌忙しさとは状態ではなく「心の感じ方」 毎日が「忙しい」と感じる正体は時間に対する心の感じ方であり、忙しさに甘えて自然と視野を狭めているかもしれない。時間の捉え方を考え直すことで価値を作り出すことができるはず。 ⏰時間がもつ2つの側面 ・機会的に刻まれる単なる時計が示す時間(クロノス時間) ・心が躍動するような意味のある時間(カイロス時間) 📝読書メモ ・忙しい自慢により存在価値を演出したり、考えたくないことを考えないようにするなど、忙しさを手放したいと思っている反面、忙しさにしがみついていることもうかがえる。 ・時間とはモノではなく感覚であり、時間は時計の中ではなく「心の中」にある。 ・未来の自分と今の自分にあるギャップが焦りを生み出し、忙しさ同様に過度な焦りが視野を奪っていく。 ・時間に追われる焦りから数字としての時間(クロノス時間)に心が支配され、質や価値を重視する意味のある時間(カイロス時間)が失われている。 ・6時間未満の睡眠を1週間続けると2日間連続で徹夜した状態と同様のパフォーマンスになる。 ・人間の脳は「未完了」のタスクに対して異常なまでにエネルギーを浪費するので、完璧ではなく「完了」を目指して前進するべき。 ・無意識に作られる「べき論」を見直すことで、時間の余裕が生まれる可能性がある。 ・つい大きな成果や劇的な進歩を求めてしまうが、大切なのはどれだけ小さくとも情熱の炎を消さないこと。 ・読書の時間は「見つかるもの」ではなく「作るもの」であり、忙しい人ほど読書をするべき。 ・正解が複数ある現代では、様々な情報や経験を「結びつける力」が必要になる。 ・読書で手に入れた知識を行動に変え、気づきを実践に移し、その変化を継続させることが「人生を豊かにする読書」である。

- 2025年5月27日

心理的安全性のつくりかた石井遼介📌心理的柔軟性に基づいたチーム作り 変化の多い時代でも学習が促進されるチーム(心理的安全性)を作るために、状況に合わせて対応を柔軟に切り替える「心理的柔軟なリーダーシップ」が求められる。 ✅日本の心理的安全性「四つの因子」 ①話しやすさ「何を言っても大丈夫」 ②助け合い「困ったときはお互い様」 ③挑戦「とりあえずやってみよう」 ④新奇歓迎「異能、どんと来い」 🎯「心理的柔軟性」の3要素 ①必要な困難に直面し変えられないものを受け入れる。 ②大切なことへ向かい変えられるものに取り組む。 ③変えられないものと変えられるものをマインドフルに見分ける。 📝読書メモ ・激しく変化し続ける時代において、人々が率直に話せる状況(心理的安全な状況)を作ることは組織とチームの未来を作るために重要な仕事。 ・心理的に安全なチームとは、メンバー同士が健全に意見を戦わせ、生産的で良い仕事をすることに力を注げるチーム。 ・心理的安全性はあくまでも先行指標であり、チームの学習が促進されパフォーマンスが向上するのは中長期的。 ・心理的安全性が高く仕事の基準も高い組織では「衝突(コンフリクト)」が促進される。 ・状況、立場、文脈に応じて行動をより役立つように切り替えるしなやかさを「心理的柔軟性」と呼ぶ。 ・チームと個々の状況に合わせてしなやかにチームを変えることができる「心理的柔軟なリーダーシップ」が求められる。 ・メンバーに影響を与えるためには「心の中のこと」ではなく「行動」にフォーカスした方が効果的。 ・正解が刻々と変わりうる時代において、内容よりも考えていることへの「執着」が問題を大きくする。 ・行動を変えるためには「きっかけ」が大切で、仕事や何かを学ぶことは適切なきっかけと行動の繋がりを学ぶこと。 ・他者から得られるみかえりを重視しすぎて行動から得られるみかえりを無視すると、硬直した役に立たない行動パターンが増えてしまう。 ・ルールを作る時はメンバーがルールに触れることができる「確かにそうだな」と思える行動を促進する。 ・大切にしたいことと行動が関係づいた時、単なるタスクが意義ある仕事に変貌する。

心理的安全性のつくりかた石井遼介📌心理的柔軟性に基づいたチーム作り 変化の多い時代でも学習が促進されるチーム(心理的安全性)を作るために、状況に合わせて対応を柔軟に切り替える「心理的柔軟なリーダーシップ」が求められる。 ✅日本の心理的安全性「四つの因子」 ①話しやすさ「何を言っても大丈夫」 ②助け合い「困ったときはお互い様」 ③挑戦「とりあえずやってみよう」 ④新奇歓迎「異能、どんと来い」 🎯「心理的柔軟性」の3要素 ①必要な困難に直面し変えられないものを受け入れる。 ②大切なことへ向かい変えられるものに取り組む。 ③変えられないものと変えられるものをマインドフルに見分ける。 📝読書メモ ・激しく変化し続ける時代において、人々が率直に話せる状況(心理的安全な状況)を作ることは組織とチームの未来を作るために重要な仕事。 ・心理的に安全なチームとは、メンバー同士が健全に意見を戦わせ、生産的で良い仕事をすることに力を注げるチーム。 ・心理的安全性はあくまでも先行指標であり、チームの学習が促進されパフォーマンスが向上するのは中長期的。 ・心理的安全性が高く仕事の基準も高い組織では「衝突(コンフリクト)」が促進される。 ・状況、立場、文脈に応じて行動をより役立つように切り替えるしなやかさを「心理的柔軟性」と呼ぶ。 ・チームと個々の状況に合わせてしなやかにチームを変えることができる「心理的柔軟なリーダーシップ」が求められる。 ・メンバーに影響を与えるためには「心の中のこと」ではなく「行動」にフォーカスした方が効果的。 ・正解が刻々と変わりうる時代において、内容よりも考えていることへの「執着」が問題を大きくする。 ・行動を変えるためには「きっかけ」が大切で、仕事や何かを学ぶことは適切なきっかけと行動の繋がりを学ぶこと。 ・他者から得られるみかえりを重視しすぎて行動から得られるみかえりを無視すると、硬直した役に立たない行動パターンが増えてしまう。 ・ルールを作る時はメンバーがルールに触れることができる「確かにそうだな」と思える行動を促進する。 ・大切にしたいことと行動が関係づいた時、単なるタスクが意義ある仕事に変貌する。

- 2025年5月14日

読み終わった読書メモ『弱さ考』の読書メモ (著:井上 慎平さん) 📌「弱い」ままにどう生きるか 漠然とした焦りと不安に向き合いながら歩いてきた自分を受け止めて、弱さを知ることでまた強さを知る。何のために毎日頑張るのかを、新しい角度から問うことができる一冊でした。良い意味で、とても重い。 📝読書メモ ・個人の考え方や価値観は思った以上に社会からの影響を受けていて、個人の弱さについて考えることは社会について考えることでもある。 ・現代は変化を基軸にしているが、人類は長い間ずっと「変化しないこと」を軸として生きてきた。 ・会社は「競争と負債」があるからこそ変化と成長を続けなければならず、その中で働く個人もまた成長のプレッシャーとは無縁ではいられなくなる。 ・目的はいつでも手段よりも先、つまり未来の側にある。問い方次第で、現在という時間は未来の目的のための手段になってしまう。 ・テクノロジーは時間をプレゼントしてくれたけれども、その時間は放置されず生産性向上のためのリソースになった。 ・社会は加速度的に変化し、どんどん未来がわからなくなり、その不安から人々はより活動的になる。 ・「戸惑いの心」をさらけ出すことで、相手も戸惑いの心で応じてくれるようになり、真に人間的な言葉に繋がる。 ・「誰でもわかる」ではなく「自分にしかわからない」を育て、自分自身の固有の価値に気付く小さな幸福論。 ・効率的に時間を使う考え方ではなく、ものごととの繋がりから「時間を生み出す」考え方へ。 ・よりよい明日を追い続ける直線的な世界観を更新しない限り、焦りは消えない。 ・人生にはどうにもならないことはある。重要なのは自分を「課題解決」の対象にしないこと。人生はビジネスではない。

読み終わった読書メモ『弱さ考』の読書メモ (著:井上 慎平さん) 📌「弱い」ままにどう生きるか 漠然とした焦りと不安に向き合いながら歩いてきた自分を受け止めて、弱さを知ることでまた強さを知る。何のために毎日頑張るのかを、新しい角度から問うことができる一冊でした。良い意味で、とても重い。 📝読書メモ ・個人の考え方や価値観は思った以上に社会からの影響を受けていて、個人の弱さについて考えることは社会について考えることでもある。 ・現代は変化を基軸にしているが、人類は長い間ずっと「変化しないこと」を軸として生きてきた。 ・会社は「競争と負債」があるからこそ変化と成長を続けなければならず、その中で働く個人もまた成長のプレッシャーとは無縁ではいられなくなる。 ・目的はいつでも手段よりも先、つまり未来の側にある。問い方次第で、現在という時間は未来の目的のための手段になってしまう。 ・テクノロジーは時間をプレゼントしてくれたけれども、その時間は放置されず生産性向上のためのリソースになった。 ・社会は加速度的に変化し、どんどん未来がわからなくなり、その不安から人々はより活動的になる。 ・「戸惑いの心」をさらけ出すことで、相手も戸惑いの心で応じてくれるようになり、真に人間的な言葉に繋がる。 ・「誰でもわかる」ではなく「自分にしかわからない」を育て、自分自身の固有の価値に気付く小さな幸福論。 ・効率的に時間を使う考え方ではなく、ものごととの繋がりから「時間を生み出す」考え方へ。 ・よりよい明日を追い続ける直線的な世界観を更新しない限り、焦りは消えない。 ・人生にはどうにもならないことはある。重要なのは自分を「課題解決」の対象にしないこと。人生はビジネスではない。

- 2025年4月22日

戦略人事のビジョン八木洋介,金井寿宏『戦略人事のビジョン』の読書メモ (著:八木洋介さん、金井壽宏さん) 📌今求められる人事本来の役割とは 今求められるのは過去を見る「継続性のマネジメント」ではなく、現在を見る「戦略性のマネジメント」。10年以上前の書籍ですが、人事としてのスタンスを考えさせる刺激的な1冊でした。 ✅人事のプロとして求められる資質 ①情熱があること ②ビジネスを知ること ③人の理解を深めること ④人の心を揺り動かせること ⑤日常からの努力と学習を欠かさないこと 🔥「勝ち」を実現する人事の役割 ・アンバサダー(大使) ・トランスレーター(通訳) ・ストーリーテラー(語り手) ・エンライター(啓蒙者) 📝読書メモ ・「継続性のマネジメント」に縛られた人事部門では、人事担当者はいつしか考えることを忘れてしまう。 ・霧を晴らす手伝いをする、熱く語って火付け役になる、社員のやる気を高めるために人事の仕事はある。 ・人事としてのリーダーシップは、権限ではなく見識をもち、正しいことを正しいと主張すること。 ・企業が成長するための戦略を真摯に語りかけ、目指す方向に向かって人を巻き込むことが「人事の力」である。 ・営業部門が商品を売って経営に貢献するように、人事部門は個人や組織が最高のパフォーマンスを出せる状態を作り出すことで経営に貢献する。 ・社員の誰が聞いても「そうだよな」と腑に落ちる内容でなければ、戦略とは言えない。 ・考えないでする仕事は「作業」であり、最高のパフォーマンスを出すために余暇や考える時間を大切にする。 ・自分のストーリーを語ることは、自分をもっとよく知り、原動力となるコアストーリーを理解し、自分らしさやアイデンティティを確認していく道筋である。 ・リーダーはリーダーにしか育てられず、人事としてリーダーを育てようとするならば人事の私たちがまずリーダーでなければならない。 ・リーダーシップは上から下への影響力のことだと考えられがちだが、上向に影響力を行使することが求められる。 ・人々を元気にするのが人事の仕事だと真から信じることができれば、企業もきっと元気になっていく。

戦略人事のビジョン八木洋介,金井寿宏『戦略人事のビジョン』の読書メモ (著:八木洋介さん、金井壽宏さん) 📌今求められる人事本来の役割とは 今求められるのは過去を見る「継続性のマネジメント」ではなく、現在を見る「戦略性のマネジメント」。10年以上前の書籍ですが、人事としてのスタンスを考えさせる刺激的な1冊でした。 ✅人事のプロとして求められる資質 ①情熱があること ②ビジネスを知ること ③人の理解を深めること ④人の心を揺り動かせること ⑤日常からの努力と学習を欠かさないこと 🔥「勝ち」を実現する人事の役割 ・アンバサダー(大使) ・トランスレーター(通訳) ・ストーリーテラー(語り手) ・エンライター(啓蒙者) 📝読書メモ ・「継続性のマネジメント」に縛られた人事部門では、人事担当者はいつしか考えることを忘れてしまう。 ・霧を晴らす手伝いをする、熱く語って火付け役になる、社員のやる気を高めるために人事の仕事はある。 ・人事としてのリーダーシップは、権限ではなく見識をもち、正しいことを正しいと主張すること。 ・企業が成長するための戦略を真摯に語りかけ、目指す方向に向かって人を巻き込むことが「人事の力」である。 ・営業部門が商品を売って経営に貢献するように、人事部門は個人や組織が最高のパフォーマンスを出せる状態を作り出すことで経営に貢献する。 ・社員の誰が聞いても「そうだよな」と腑に落ちる内容でなければ、戦略とは言えない。 ・考えないでする仕事は「作業」であり、最高のパフォーマンスを出すために余暇や考える時間を大切にする。 ・自分のストーリーを語ることは、自分をもっとよく知り、原動力となるコアストーリーを理解し、自分らしさやアイデンティティを確認していく道筋である。 ・リーダーはリーダーにしか育てられず、人事としてリーダーを育てようとするならば人事の私たちがまずリーダーでなければならない。 ・リーダーシップは上から下への影響力のことだと考えられがちだが、上向に影響力を行使することが求められる。 ・人々を元気にするのが人事の仕事だと真から信じることができれば、企業もきっと元気になっていく。

- 2025年4月4日

読み終わった読書メモ📌忙しいからこそ読書する 変化が多く忙しい毎日の中でも活躍するビジネスパーソンは読書を欠かさない。読書をすることで自分の時間を取り戻し、実践を通して知識を経験に繋げる「アウトプット習慣」を大切に。 ✅本を学びに活かす6つの心構え ①読書=情報収集の考え方を捨てる ②本選びは成長+偶然を意識する ③この本はどう生かせるかを考える ④興味のある部分だけ読むでいい ⑤読書を実践と成果につなげる ⑥読んだらすぐにアウトプットする 📝読書メモ ・読書は忙しい毎日の中でも自分の時間を取り戻す手段。 ・読書は知識をつけるだけでなく、情報を選択し、理解し、応用する能力を養うこと。 ・読書はあくまでもインプットの過程に過ぎないので、アウトプットに繋げなければ効果は発揮されない。 ・目先の利益だけでなく、将来の自分への投資として読書の価値を正しく認識する必要がある。 ・専門性を深める本と偶然の出会いの本を5:2で選ぶことで、専門性を深めつつ新しい刺激で知識を広げることができる。 ・一見無関係に見える学びは後に人生を大きく変える可能性を秘めている。 ・本に書かれているテクニックや方法論の本質を見極め、自分なりの解釈を加えることで、より実践的な学びにする。 ・時には「選読」で効率を重視し、時には「精読」で深い理解を目指す。 ・二次情報である本の内容を実践を通じて一次情報化することで、知識を自分の経験として体得していく。

読み終わった読書メモ📌忙しいからこそ読書する 変化が多く忙しい毎日の中でも活躍するビジネスパーソンは読書を欠かさない。読書をすることで自分の時間を取り戻し、実践を通して知識を経験に繋げる「アウトプット習慣」を大切に。 ✅本を学びに活かす6つの心構え ①読書=情報収集の考え方を捨てる ②本選びは成長+偶然を意識する ③この本はどう生かせるかを考える ④興味のある部分だけ読むでいい ⑤読書を実践と成果につなげる ⑥読んだらすぐにアウトプットする 📝読書メモ ・読書は忙しい毎日の中でも自分の時間を取り戻す手段。 ・読書は知識をつけるだけでなく、情報を選択し、理解し、応用する能力を養うこと。 ・読書はあくまでもインプットの過程に過ぎないので、アウトプットに繋げなければ効果は発揮されない。 ・目先の利益だけでなく、将来の自分への投資として読書の価値を正しく認識する必要がある。 ・専門性を深める本と偶然の出会いの本を5:2で選ぶことで、専門性を深めつつ新しい刺激で知識を広げることができる。 ・一見無関係に見える学びは後に人生を大きく変える可能性を秘めている。 ・本に書かれているテクニックや方法論の本質を見極め、自分なりの解釈を加えることで、より実践的な学びにする。 ・時には「選読」で効率を重視し、時には「精読」で深い理解を目指す。 ・二次情報である本の内容を実践を通じて一次情報化することで、知識を自分の経験として体得していく。

- 2025年3月26日

読み終わった読書メモ📌他人にゆるく自分にストイック 己を知り、没頭し、変化し続ける。この3つを軸に努力を重ねて継続することで自分らしい方向性が見つかり、運と才能のバランスが取れた成長を目指すことができる。 🧭ゆるストイックで生きるための羅針盤 ・現在を正しく認識する ・思い込みを理解する ・努力、運、才能の関係を深く知る ・自分を知り、自分を変え続ける ・運をコントロールする ・分断の時代に備える ・今日が人生最後のつもりで生きる 📝読書メモ ・自分に厳しくストイックでありながら、他人に自分の価値観を押し付けない柔軟さが「ゆるストイック」。 ・ゴールを急ぐのではなく続けることそのものを楽しむ。 ・古くなった価値観をアンインストールして、空き容量を確保することが最優先。 ・小さなリスクを分散して取りながら、小刻みにトライアンドエラーを繰り返す姿勢こそが現代社会で必要なリスク管理の方法。 ・ゼロ失敗思考は社会に広がる「現代病」、成功者は「失敗のプロ」と言っても過言ではない。 ・完全な合理的判断は不可能だと、ロジカルシンキングにも限界があることを理解する。 ・独自性はその時代の人々が慣れ親しんだ概念を少しずらすことで無限に生み出すことが可能。 ・独自性が低くても、成長している基盤にフリーライドすることで規格外の成功が実現することもある。 ・独自性とフリーライドの考え方で、自分が向き合うべきことと手を抜くべきことを整理する。 ・好きなことと得意なことが重なっている、周りから褒められるが自分にとっては楽にこなせることを探すべき。 ・本当にできないことは思いつかないので、現在の自分にとって「できなそうなこと」こそが最適な難易度の目標になる。 ・運が良い人の特徴はシンプルで「とにかく試行回数が多い」こと。 ・自分を客観的な改善対象として見ることで、ゲーム感覚で自己成長を楽しむことができる。 ・複数のコミュニティに属するなど、沢山の依存先を作ることで精神的な安心感を高めることができる。 ・18歳で身体が完成し、28歳で精神が大人になり、38歳で次世代にバトンタッチすべき年代になる。 ・人類は唯一絶対の正しさを求める時代から、複数の多様な正しさを前提とする新しいフェーズに差し掛かっている。

読み終わった読書メモ📌他人にゆるく自分にストイック 己を知り、没頭し、変化し続ける。この3つを軸に努力を重ねて継続することで自分らしい方向性が見つかり、運と才能のバランスが取れた成長を目指すことができる。 🧭ゆるストイックで生きるための羅針盤 ・現在を正しく認識する ・思い込みを理解する ・努力、運、才能の関係を深く知る ・自分を知り、自分を変え続ける ・運をコントロールする ・分断の時代に備える ・今日が人生最後のつもりで生きる 📝読書メモ ・自分に厳しくストイックでありながら、他人に自分の価値観を押し付けない柔軟さが「ゆるストイック」。 ・ゴールを急ぐのではなく続けることそのものを楽しむ。 ・古くなった価値観をアンインストールして、空き容量を確保することが最優先。 ・小さなリスクを分散して取りながら、小刻みにトライアンドエラーを繰り返す姿勢こそが現代社会で必要なリスク管理の方法。 ・ゼロ失敗思考は社会に広がる「現代病」、成功者は「失敗のプロ」と言っても過言ではない。 ・完全な合理的判断は不可能だと、ロジカルシンキングにも限界があることを理解する。 ・独自性はその時代の人々が慣れ親しんだ概念を少しずらすことで無限に生み出すことが可能。 ・独自性が低くても、成長している基盤にフリーライドすることで規格外の成功が実現することもある。 ・独自性とフリーライドの考え方で、自分が向き合うべきことと手を抜くべきことを整理する。 ・好きなことと得意なことが重なっている、周りから褒められるが自分にとっては楽にこなせることを探すべき。 ・本当にできないことは思いつかないので、現在の自分にとって「できなそうなこと」こそが最適な難易度の目標になる。 ・運が良い人の特徴はシンプルで「とにかく試行回数が多い」こと。 ・自分を客観的な改善対象として見ることで、ゲーム感覚で自己成長を楽しむことができる。 ・複数のコミュニティに属するなど、沢山の依存先を作ることで精神的な安心感を高めることができる。 ・18歳で身体が完成し、28歳で精神が大人になり、38歳で次世代にバトンタッチすべき年代になる。 ・人類は唯一絶対の正しさを求める時代から、複数の多様な正しさを前提とする新しいフェーズに差し掛かっている。

- 2025年3月5日

ベンチャーの作法高野秀敏読み終わった読書メモ📌すべては結果の後についてくる 結果を出すために必要な「5つの作法」を中心に、普段の行動に落とし込めるマインドが盛りだくさん。ベンチャーだけでなく、結果を残すために奮闘するすべての組織人におすすめしたい一冊です。 📝読書メモ ・仕事において求められるとは無数に存在するが、ベンチャーにおいて求められることは「結果」を出すこと。 ・なんとしても事業を継続させる意地ではなく、見切りをつけて別の可能性を探る勇気が必要。 『目標設定』の作法 ・裁量を得たいなら、まずは末端の仕事をしっかりこなして信頼を得る必要がある。 ・環境を変えても結果を出すために、経験や学習や癖をいったん「捨てる」ことと「教わる」姿勢が必要。 ・朝令暮改を成長機会としてポジティブに捉えられる人だけが結果を出すことができる。 『任務遂行』の作法 ・異なる環境でも結果を出せる「再現性のある仕事」をできる人が、本当に仕事ができる人というものです。 ・組織における評論家と改革者は紙一重の違いで、評論家タイプの俯瞰できる視点は成功に近い存在だと言える。 ・やることを減らして仕事のスピードを上げるのではなく、やるべきことを全てこなすために仕事のスピードを上げる。 ・質と量どちらが大切なのかではなく「どちらも大切」で、量をこなさないと質は生まれない。 ・たとえ不安があっても、あれこれ考えるよりまずは思い切って行動してみること。 『指示対応』の作法 ・経営者だけが見えている景色と、経営者だけが感じる「視線」がある。 ・経営者の判断を信じて全力で取り組み、その選択を「正解」にしていく。 ・どんな状況でもどうにかして結果を出せないか試行錯誤するのが仕事。 ・人は相手の「今」ではなく「過去」をみて判断するので、築き上げてきた信頼は必ず自分を守ってくれる。 『連帯形成』の作法 ・自分の仕事に全力を尽くし、他者を助け、他者からの助けも受け入れる。 ・人を頼れない人は、自分ひとりの限界以上の大きな仕事はできなくなる。 ・率先して他者を救い、そして自分も他者から救われる存在になる。 『職務越境』の作法 ・自分の仕事以外にも当事者意識を持ち、「仕事」だからではなく「必要」だからやる。 ・役割や所属や世代の壁を越えることで自らの可能性を高めていく。

ベンチャーの作法高野秀敏読み終わった読書メモ📌すべては結果の後についてくる 結果を出すために必要な「5つの作法」を中心に、普段の行動に落とし込めるマインドが盛りだくさん。ベンチャーだけでなく、結果を残すために奮闘するすべての組織人におすすめしたい一冊です。 📝読書メモ ・仕事において求められるとは無数に存在するが、ベンチャーにおいて求められることは「結果」を出すこと。 ・なんとしても事業を継続させる意地ではなく、見切りをつけて別の可能性を探る勇気が必要。 『目標設定』の作法 ・裁量を得たいなら、まずは末端の仕事をしっかりこなして信頼を得る必要がある。 ・環境を変えても結果を出すために、経験や学習や癖をいったん「捨てる」ことと「教わる」姿勢が必要。 ・朝令暮改を成長機会としてポジティブに捉えられる人だけが結果を出すことができる。 『任務遂行』の作法 ・異なる環境でも結果を出せる「再現性のある仕事」をできる人が、本当に仕事ができる人というものです。 ・組織における評論家と改革者は紙一重の違いで、評論家タイプの俯瞰できる視点は成功に近い存在だと言える。 ・やることを減らして仕事のスピードを上げるのではなく、やるべきことを全てこなすために仕事のスピードを上げる。 ・質と量どちらが大切なのかではなく「どちらも大切」で、量をこなさないと質は生まれない。 ・たとえ不安があっても、あれこれ考えるよりまずは思い切って行動してみること。 『指示対応』の作法 ・経営者だけが見えている景色と、経営者だけが感じる「視線」がある。 ・経営者の判断を信じて全力で取り組み、その選択を「正解」にしていく。 ・どんな状況でもどうにかして結果を出せないか試行錯誤するのが仕事。 ・人は相手の「今」ではなく「過去」をみて判断するので、築き上げてきた信頼は必ず自分を守ってくれる。 『連帯形成』の作法 ・自分の仕事に全力を尽くし、他者を助け、他者からの助けも受け入れる。 ・人を頼れない人は、自分ひとりの限界以上の大きな仕事はできなくなる。 ・率先して他者を救い、そして自分も他者から救われる存在になる。 『職務越境』の作法 ・自分の仕事以外にも当事者意識を持ち、「仕事」だからではなく「必要」だからやる。 ・役割や所属や世代の壁を越えることで自らの可能性を高めていく。

- 2025年2月17日

話し方の戦略千葉佳織読み終わった読書メモ📌話して「伝える」ための技術とは 伝えたいことを聞き手に届けるために必要な「目的意識」の考え方や、細かい話し方の動作の工夫まで、今日からすぐにビジネスシーンで応用できる「話し方」の秘訣が詰まった一冊でした。 📝「話し方の戦略」の3原則 ①「話す目的」を明確にする ・話すことは「手段」であるため、それが目的になると人の心を掴むことのない「作業」になる。 ・目的は自分自身が納得さえ行けば具体的でも抽象的でもいい。 ②「対象者」を分析する ・前提が共有できる人には深みのある内容を、共有できてない人には寄り添った解説を。 ・話す行為において重要視されるのは自己評価ではなく他者評価。 ③「話し言葉」の意識を持つ ・「話す」とは瞬間的に言葉の解釈をしなくてはならないシビアなコミュニケーション形態。 ・準備した言葉が「準備したように聞こえる」のは準備不足。 ✅読書メモ ・「話し方の戦略を立てる」とは、自分が伝えたいことを聞き手に届けるために、話すときの目的を定め、言葉、音声、動作を考え抜くことを指す。 ・話し方のジャンルはなぜか「マインドさえあれば良い」という論調があるが、スキルを通してマインドを醸成するアプローチが必要。 ・時間とともに消えていく話し言葉において、伝えたいことをきちんと伝え記憶に残すためには、コアメッセージという形で端的に示すことが不可欠。 ・質の高いコアメッセージには「行動依頼」と「価値観提供」の2種類ある。 ・絶対にこの型(結論ファーストなど)で話すべきという思い込みは、「伝わる」機会を損失する。 ・冒頭の言葉を無意識に前例的に構築するのではなく、意識的に目的達成のために選択すべき。 ・情報過多になっていく時代において聞き手が求めるのは、それっぽい情報ではなく「人の体温がある情報」である。 ・ストーリーが熱意と共感を生むものだとしたら、ファクトは信頼と納得を生むもの。 ・音声と動作ほど「自分の認識」と「他者からの印象」にギャップがあるものは他にない。 ・「間」は前に話したことを理解させる時間であり、あとに何を話すかを期待させる時間。 ・身動きひとつで信頼感は大きく変わるため、信頼感はまさに「体現」されるもの。

話し方の戦略千葉佳織読み終わった読書メモ📌話して「伝える」ための技術とは 伝えたいことを聞き手に届けるために必要な「目的意識」の考え方や、細かい話し方の動作の工夫まで、今日からすぐにビジネスシーンで応用できる「話し方」の秘訣が詰まった一冊でした。 📝「話し方の戦略」の3原則 ①「話す目的」を明確にする ・話すことは「手段」であるため、それが目的になると人の心を掴むことのない「作業」になる。 ・目的は自分自身が納得さえ行けば具体的でも抽象的でもいい。 ②「対象者」を分析する ・前提が共有できる人には深みのある内容を、共有できてない人には寄り添った解説を。 ・話す行為において重要視されるのは自己評価ではなく他者評価。 ③「話し言葉」の意識を持つ ・「話す」とは瞬間的に言葉の解釈をしなくてはならないシビアなコミュニケーション形態。 ・準備した言葉が「準備したように聞こえる」のは準備不足。 ✅読書メモ ・「話し方の戦略を立てる」とは、自分が伝えたいことを聞き手に届けるために、話すときの目的を定め、言葉、音声、動作を考え抜くことを指す。 ・話し方のジャンルはなぜか「マインドさえあれば良い」という論調があるが、スキルを通してマインドを醸成するアプローチが必要。 ・時間とともに消えていく話し言葉において、伝えたいことをきちんと伝え記憶に残すためには、コアメッセージという形で端的に示すことが不可欠。 ・質の高いコアメッセージには「行動依頼」と「価値観提供」の2種類ある。 ・絶対にこの型(結論ファーストなど)で話すべきという思い込みは、「伝わる」機会を損失する。 ・冒頭の言葉を無意識に前例的に構築するのではなく、意識的に目的達成のために選択すべき。 ・情報過多になっていく時代において聞き手が求めるのは、それっぽい情報ではなく「人の体温がある情報」である。 ・ストーリーが熱意と共感を生むものだとしたら、ファクトは信頼と納得を生むもの。 ・音声と動作ほど「自分の認識」と「他者からの印象」にギャップがあるものは他にない。 ・「間」は前に話したことを理解させる時間であり、あとに何を話すかを期待させる時間。 ・身動きひとつで信頼感は大きく変わるため、信頼感はまさに「体現」されるもの。

- 2025年2月8日

読み終わった読書メモ📌話して「伝える」ための技術とは 伝えたいことを聞き手に届けるために必要な「目的意識」の考え方や、細かい話し方の動作の工夫まで、今日からすぐにビジネスシーンで応用できる「話し方」の秘訣が詰まった一冊でした。 📝「話し方の戦略」の3原則 ①「話す目的」を明確にする ・話すことは「手段」であるため、それが目的になると人の心を掴むことのない「作業」になる。 ・目的は自分自身が納得さえ行けば具体的でも抽象的でもいい。 ②「対象者」を分析する ・前提が共有できる人には深みのある内容を、共有できてない人には寄り添った解説を。 ・話す行為において重要視されるのは自己評価ではなく他者評価。 ③「話し言葉」の意識を持つ ・「話す」とは瞬間的に言葉の解釈をしなくてはならないシビアなコミュニケーション形態。 ・準備した言葉が「準備したように聞こえる」のは準備不足。 ✅読書メモ ・「話し方の戦略を立てる」とは、自分が伝えたいことを聞き手に届けるために、話すときの目的を定め、言葉、音声、動作を考え抜くことを指す。 ・話し方のジャンルはなぜか「マインドさえあれば良い」という論調があるが、スキルを通してマインドを醸成するアプローチが必要。 ・時間とともに消えていく話し言葉において、伝えたいことをきちんと伝え記憶に残すためには、コアメッセージという形で端的に示すことが不可欠。 ・質の高いコアメッセージには「行動依頼」と「価値観提供」の2種類ある。 ・絶対にこの型(結論ファーストなど)で話すべきという思い込みは、「伝わる」機会を損失する。 ・冒頭の言葉を無意識に前例的に構築するのではなく、意識的に目的達成のために選択すべき。 ・情報過多になっていく時代において聞き手が求めるのは、それっぽい情報ではなく「人の体温がある情報」である。 ・ストーリーが熱意と共感を生むものだとしたら、ファクトは信頼と納得を生むもの。 ・音声と動作ほど「自分の認識」と「他者からの印象」にギャップがあるものは他にない。 ・「間」は前に話したことを理解させる時間であり、あとに何を話すかを期待させる時間。 ・身動きひとつで信頼感は大きく変わるため、信頼感はまさに「体現」されるもの。

読み終わった読書メモ📌話して「伝える」ための技術とは 伝えたいことを聞き手に届けるために必要な「目的意識」の考え方や、細かい話し方の動作の工夫まで、今日からすぐにビジネスシーンで応用できる「話し方」の秘訣が詰まった一冊でした。 📝「話し方の戦略」の3原則 ①「話す目的」を明確にする ・話すことは「手段」であるため、それが目的になると人の心を掴むことのない「作業」になる。 ・目的は自分自身が納得さえ行けば具体的でも抽象的でもいい。 ②「対象者」を分析する ・前提が共有できる人には深みのある内容を、共有できてない人には寄り添った解説を。 ・話す行為において重要視されるのは自己評価ではなく他者評価。 ③「話し言葉」の意識を持つ ・「話す」とは瞬間的に言葉の解釈をしなくてはならないシビアなコミュニケーション形態。 ・準備した言葉が「準備したように聞こえる」のは準備不足。 ✅読書メモ ・「話し方の戦略を立てる」とは、自分が伝えたいことを聞き手に届けるために、話すときの目的を定め、言葉、音声、動作を考え抜くことを指す。 ・話し方のジャンルはなぜか「マインドさえあれば良い」という論調があるが、スキルを通してマインドを醸成するアプローチが必要。 ・時間とともに消えていく話し言葉において、伝えたいことをきちんと伝え記憶に残すためには、コアメッセージという形で端的に示すことが不可欠。 ・質の高いコアメッセージには「行動依頼」と「価値観提供」の2種類ある。 ・絶対にこの型(結論ファーストなど)で話すべきという思い込みは、「伝わる」機会を損失する。 ・冒頭の言葉を無意識に前例的に構築するのではなく、意識的に目的達成のために選択すべき。 ・情報過多になっていく時代において聞き手が求めるのは、それっぽい情報ではなく「人の体温がある情報」である。 ・ストーリーが熱意と共感を生むものだとしたら、ファクトは信頼と納得を生むもの。 ・音声と動作ほど「自分の認識」と「他者からの印象」にギャップがあるものは他にない。 ・「間」は前に話したことを理解させる時間であり、あとに何を話すかを期待させる時間。 ・身動きひとつで信頼感は大きく変わるため、信頼感はまさに「体現」されるもの。

- 2025年2月5日

シン・人事の大研究中原淳,『日本の人事部』編集部,田中聡読み終わった読書メモ📌人事も一人の「社員」である より複雑になる組織問題を柔軟に解決していくために、人事パーソンは臨機応変に学びを続けていかなければならない。毎日の仕事の意識を高める1冊でした。 ✅読書メモ ・組織の課題解決に取り組むのは「人事」という概念ではなく、人事として働く一人ひとりの社員である。(人事パーソン) ・人事が経営にインパクトを残すことができる時代でもあり、人と組織の課題に振り回される時代でもある。 ・次から次に生まれる「人と組織の課題」を解決するために、人事パーソン自身の能力向上と継続的な学びが必要。 ・人事の諸機能が「他人事化」することなく、ひとつのチームとして連動しなければならない。 ・会社経営と従業員にとって真にインパクトをもたらす課題を仕分けて優先順位をつけるようにする。 ・人事制度には「人間観」が反映されて、制度の一番根の部分には思想がある。 ・従業員の学びや成長を促す人事は、自らもまた学び続ける存在であるべき。 ・知識やスキルを学ぶだけでは成長実感を得られず、仕事や組織に還元してこそ成長実感が生まれる。 ・人事は世の中で最も臨機応変であり続け、悩む前に目の前の課題に向き合うべき。

シン・人事の大研究中原淳,『日本の人事部』編集部,田中聡読み終わった読書メモ📌人事も一人の「社員」である より複雑になる組織問題を柔軟に解決していくために、人事パーソンは臨機応変に学びを続けていかなければならない。毎日の仕事の意識を高める1冊でした。 ✅読書メモ ・組織の課題解決に取り組むのは「人事」という概念ではなく、人事として働く一人ひとりの社員である。(人事パーソン) ・人事が経営にインパクトを残すことができる時代でもあり、人と組織の課題に振り回される時代でもある。 ・次から次に生まれる「人と組織の課題」を解決するために、人事パーソン自身の能力向上と継続的な学びが必要。 ・人事の諸機能が「他人事化」することなく、ひとつのチームとして連動しなければならない。 ・会社経営と従業員にとって真にインパクトをもたらす課題を仕分けて優先順位をつけるようにする。 ・人事制度には「人間観」が反映されて、制度の一番根の部分には思想がある。 ・従業員の学びや成長を促す人事は、自らもまた学び続ける存在であるべき。 ・知識やスキルを学ぶだけでは成長実感を得られず、仕事や組織に還元してこそ成長実感が生まれる。 ・人事は世の中で最も臨機応変であり続け、悩む前に目の前の課題に向き合うべき。

- 2025年1月31日

会社はあなたを育ててくれない古屋星斗読み終わった読書メモ📌「寄り道」と「近道」で働き方をデザイン キャリア形成に必要な負荷や経験をどう手に入れるべきか、過去の体験を意味付けしていくか、新しい時代の「安定志向」を体現するためのヒントが盛りだくさんでした。 ✅読書メモ ・社会人がこれから歩んでいく職業人生(キャリア)に必要な負荷が、会社や職場から自動的には提供されなくなった。 ・若者の期待や能力に比して成長できる機会や経験が乏しい「ゆるい職場」が生まれた。 ・職場にいる時間が短くなったことで、個人の経験の差が生まれるようになった。 ・2015年の若者が10年で獲得できた知見を得るのに、現代の若手は15年かかることになる。 ・知見やスキルを身につけて職業社会の波を乗り越えて、豊かなキャリアを作っていくことが「新しい安定志向」 ・「ありのままでいたい」と「なにものかになりたい」はの両立は、キャリアの初期(専門性が未確立)の時点ではほぼ不可能。 ・働き方のデザインにおける「努力投資」は、自らの専門性や知見、経験の希少性を高めるプロセス。 ・過去のキャリアは「意味付け」により価値を変えることができる。 ・キャリア形成の能動的な姿勢は就職直後が最も高く、段々とキャリアに関する行動や情報取得をしなくなっていく。 ・若手社会人にとっては越境や大きな行動よりも、今「小さな行動」ができているか否かが大切になる。 ・キャリアは一筋だけが正解ではなく、同時並行で進む複数の集合体で捉える方が豊かになる。 ・キャリアが自律的であるほど、意図的に偶発性を避けてしまう傾向がある。 ・あえて「在職する」という選択も、キャリア形成における重要な意思決定のひとつ。 ・希少性の高い「辞めない理由」を見つけることが、この先のキャリア形成の重要な軸になる。 ・キャリアの近道のために「あえて努力量を下げる」選択も肯定的な意味がある。 ・焦りやキャリア不安は全く悪いことではなく、不安の範囲が広がることは自分が変化している証拠。

会社はあなたを育ててくれない古屋星斗読み終わった読書メモ📌「寄り道」と「近道」で働き方をデザイン キャリア形成に必要な負荷や経験をどう手に入れるべきか、過去の体験を意味付けしていくか、新しい時代の「安定志向」を体現するためのヒントが盛りだくさんでした。 ✅読書メモ ・社会人がこれから歩んでいく職業人生(キャリア)に必要な負荷が、会社や職場から自動的には提供されなくなった。 ・若者の期待や能力に比して成長できる機会や経験が乏しい「ゆるい職場」が生まれた。 ・職場にいる時間が短くなったことで、個人の経験の差が生まれるようになった。 ・2015年の若者が10年で獲得できた知見を得るのに、現代の若手は15年かかることになる。 ・知見やスキルを身につけて職業社会の波を乗り越えて、豊かなキャリアを作っていくことが「新しい安定志向」 ・「ありのままでいたい」と「なにものかになりたい」はの両立は、キャリアの初期(専門性が未確立)の時点ではほぼ不可能。 ・働き方のデザインにおける「努力投資」は、自らの専門性や知見、経験の希少性を高めるプロセス。 ・過去のキャリアは「意味付け」により価値を変えることができる。 ・キャリア形成の能動的な姿勢は就職直後が最も高く、段々とキャリアに関する行動や情報取得をしなくなっていく。 ・若手社会人にとっては越境や大きな行動よりも、今「小さな行動」ができているか否かが大切になる。 ・キャリアは一筋だけが正解ではなく、同時並行で進む複数の集合体で捉える方が豊かになる。 ・キャリアが自律的であるほど、意図的に偶発性を避けてしまう傾向がある。 ・あえて「在職する」という選択も、キャリア形成における重要な意思決定のひとつ。 ・希少性の高い「辞めない理由」を見つけることが、この先のキャリア形成の重要な軸になる。 ・キャリアの近道のために「あえて努力量を下げる」選択も肯定的な意味がある。 ・焦りやキャリア不安は全く悪いことではなく、不安の範囲が広がることは自分が変化している証拠。

- 2025年1月29日

戦わない採用鈴木貴史読み終わった読書メモ📌「リファラル採用3.0」の仕組みづくり 従来の「リファラル採用」をファンベースで社員自らが紹介したくなるような仕組みを作る「戦わない採用」に進化させることが、持続的な組織の成長に繋がることを理解することができました。 ✅読書メモ ・転職潜在層にも魅力を伝える「戦わない採用」では、社員がメディアとなりリアルなストーリーを表現することが大切。 ・リファラル採用3.0を実現するためには社員を動かすのではなく「社員が動きたくなる」仕組みを作ることを目指すべき。 ・採用活動をよりよい会社を創る手段だと捉え、採用担当は「ファンづくりのディレクター」として立ち振る舞う。 ・解像度が低い「誰でも良いから紹介して欲しい」状態は「誰も紹介してくれない」状態。 ・採用活動を社内で推進することで会社が自分事化され、従業員体験とエンゲージメントの向上につながる。 ・戦わない採用を実現するために重要な「5つのポイント」 ①認知を風化させない継続的な広報 ②共感を生むための透明性の高い情報とストーリー ③その場ですぐに参加できる導線 ④行動ハードルを下げるコンテンツ設計 ⑤リファラル紹介後に良い体験で終わるコミュニケーション ・社員を巻き込んだ採用活動を成功させることで、関わる人や組織のポテンシャルの解放につながる。

戦わない採用鈴木貴史読み終わった読書メモ📌「リファラル採用3.0」の仕組みづくり 従来の「リファラル採用」をファンベースで社員自らが紹介したくなるような仕組みを作る「戦わない採用」に進化させることが、持続的な組織の成長に繋がることを理解することができました。 ✅読書メモ ・転職潜在層にも魅力を伝える「戦わない採用」では、社員がメディアとなりリアルなストーリーを表現することが大切。 ・リファラル採用3.0を実現するためには社員を動かすのではなく「社員が動きたくなる」仕組みを作ることを目指すべき。 ・採用活動をよりよい会社を創る手段だと捉え、採用担当は「ファンづくりのディレクター」として立ち振る舞う。 ・解像度が低い「誰でも良いから紹介して欲しい」状態は「誰も紹介してくれない」状態。 ・採用活動を社内で推進することで会社が自分事化され、従業員体験とエンゲージメントの向上につながる。 ・戦わない採用を実現するために重要な「5つのポイント」 ①認知を風化させない継続的な広報 ②共感を生むための透明性の高い情報とストーリー ③その場ですぐに参加できる導線 ④行動ハードルを下げるコンテンツ設計 ⑤リファラル紹介後に良い体験で終わるコミュニケーション ・社員を巻き込んだ採用活動を成功させることで、関わる人や組織のポテンシャルの解放につながる。

- 2025年1月12日

読み終わった読書メモ📌変化を受け止め適応していく 変化が多く沢山の選択肢が常に存在する現代だからこそ、自分の価値を最大限発揮できる環境に適応していく「転換力」が必要だと気付かされました。 キャリアコンサルタントの試験勉強の中で出会ったプロティアンキャリアの考え方ですが、改めて現代版にトレースされた内容を勉強し直していきます。(もうプロティアン検定を受けてから2年が経過しそうだ...!) ✅読書メモ ・やる気の源は職業や会社によって決められてしまうものではなく、自分の人生の解像度を上げることで得られるもの。 ・人生におけるゴールにだけ価値を置くのではなく、道のりや取り組んでいること自体に意義を見出す。(心理的成功) ・過去と未来の解像度を高めて「自分自身を幸せにするため」に生きていくことがプロティアンキャリアの掲げる人生観。 ・常に変化していく世の中において、それに合わせて自らを変えていかなければ滅んでしまうことは歴史が証明している。 ・目的のない作業の繰り返しは人を疲労させるが、意味付けされたプロセスは結果が出なくても解像度を高める効果がある。 ・自分が得意にしていることをオープンにすることで、それを活かすチャンスや思わぬ出会いを自然と引き寄せる。 ・「もしあと10年しか働けないとしたら明日から同じように過ごすか?」など、自分で区切りを作ることで人生の解像度が上がる。 ・伸び代がないと感じるのは、新しい成長欲求への切り替わりのステップである。 ・自己分析の際は普段意識しない行動にこそ人間性や価値観が隠されているので、細かい言語化が大切。 ・持ち合わせているスキルは「誰のために活かすのか」を考えると適応力を発揮できる可能性が高まる。 ・たとえ小さな行動でも「キャリア資本」の積み重ねになるので、行動量を優先させるべき。 ・社会のテクノロジーの変化(AIなど)を利用して、何のために働くかを考えて、挑戦し続けることが大切。

読み終わった読書メモ📌変化を受け止め適応していく 変化が多く沢山の選択肢が常に存在する現代だからこそ、自分の価値を最大限発揮できる環境に適応していく「転換力」が必要だと気付かされました。 キャリアコンサルタントの試験勉強の中で出会ったプロティアンキャリアの考え方ですが、改めて現代版にトレースされた内容を勉強し直していきます。(もうプロティアン検定を受けてから2年が経過しそうだ...!) ✅読書メモ ・やる気の源は職業や会社によって決められてしまうものではなく、自分の人生の解像度を上げることで得られるもの。 ・人生におけるゴールにだけ価値を置くのではなく、道のりや取り組んでいること自体に意義を見出す。(心理的成功) ・過去と未来の解像度を高めて「自分自身を幸せにするため」に生きていくことがプロティアンキャリアの掲げる人生観。 ・常に変化していく世の中において、それに合わせて自らを変えていかなければ滅んでしまうことは歴史が証明している。 ・目的のない作業の繰り返しは人を疲労させるが、意味付けされたプロセスは結果が出なくても解像度を高める効果がある。 ・自分が得意にしていることをオープンにすることで、それを活かすチャンスや思わぬ出会いを自然と引き寄せる。 ・「もしあと10年しか働けないとしたら明日から同じように過ごすか?」など、自分で区切りを作ることで人生の解像度が上がる。 ・伸び代がないと感じるのは、新しい成長欲求への切り替わりのステップである。 ・自己分析の際は普段意識しない行動にこそ人間性や価値観が隠されているので、細かい言語化が大切。 ・持ち合わせているスキルは「誰のために活かすのか」を考えると適応力を発揮できる可能性が高まる。 ・たとえ小さな行動でも「キャリア資本」の積み重ねになるので、行動量を優先させるべき。 ・社会のテクノロジーの変化(AIなど)を利用して、何のために働くかを考えて、挑戦し続けることが大切。

- 2024年12月10日

読み終わった読書メモ📌時間とエネルギーを主体的にコントロールする 限られた時間とエネルギーを最適配置するために、身体とメンタルをベストな状態に維持するために、休日を「何もしない時間」ではなく「休養」と「教養」と位置付けることで前向きな気持ちを作り上げる。働き方改革に加えて「休み方改革」を考えることは、これからの働き方に大きな影響を及ぼす重要課題になるかもしれません。 ✅読書メモ ・しっかりと休んでいても疲れが取れない原因は「働き方」ではなく「休み方」にも原因がある。 ・休日を何もしない時間として考えるのではなく、「エネルギーをチャージする時間(休養)」と「知的エネルギーを蓄える時間(教養)」に位置付ける。 ・働き方改革に成功している企業は設計を「how」ではなく「why」から始めている。 ・疲れたら休むのではなく、疲れる前に休む「温存戦略」を徹底する。 ・仕事と私生活を対立構造で考えすぎず、両方のクオリティと満足度を高めること(ワークライフハーモニー)を目指す。 ・最短の時間と最小のエネルギーで最大の成果を出し続けるためには業務処理能力だけでなく、仕事の「見極め力」が大切。 ・主体的に時間を使う「時間自律性」の高さが生きがいにつながる。 ・他者比較を軸とする「自己肯定感」よりも、自分の能力や価値に自信を持つ「自己効力感」を重視する。 ・自己効力感を高めるのは成功体験だけでなく、挑戦を楽しむ気持ちと経験。 ・何かを少しだけやってみる「小さい行動実験」を続けることが大切。 ・読書は自己効力感を高めるだけでなく、未来を見通すための望遠鏡の役目も果たしている。

読み終わった読書メモ📌時間とエネルギーを主体的にコントロールする 限られた時間とエネルギーを最適配置するために、身体とメンタルをベストな状態に維持するために、休日を「何もしない時間」ではなく「休養」と「教養」と位置付けることで前向きな気持ちを作り上げる。働き方改革に加えて「休み方改革」を考えることは、これからの働き方に大きな影響を及ぼす重要課題になるかもしれません。 ✅読書メモ ・しっかりと休んでいても疲れが取れない原因は「働き方」ではなく「休み方」にも原因がある。 ・休日を何もしない時間として考えるのではなく、「エネルギーをチャージする時間(休養)」と「知的エネルギーを蓄える時間(教養)」に位置付ける。 ・働き方改革に成功している企業は設計を「how」ではなく「why」から始めている。 ・疲れたら休むのではなく、疲れる前に休む「温存戦略」を徹底する。 ・仕事と私生活を対立構造で考えすぎず、両方のクオリティと満足度を高めること(ワークライフハーモニー)を目指す。 ・最短の時間と最小のエネルギーで最大の成果を出し続けるためには業務処理能力だけでなく、仕事の「見極め力」が大切。 ・主体的に時間を使う「時間自律性」の高さが生きがいにつながる。 ・他者比較を軸とする「自己肯定感」よりも、自分の能力や価値に自信を持つ「自己効力感」を重視する。 ・自己効力感を高めるのは成功体験だけでなく、挑戦を楽しむ気持ちと経験。 ・何かを少しだけやってみる「小さい行動実験」を続けることが大切。 ・読書は自己効力感を高めるだけでなく、未来を見通すための望遠鏡の役目も果たしている。

読み込み中...