オケタニ

@oketani

2025年9月2日

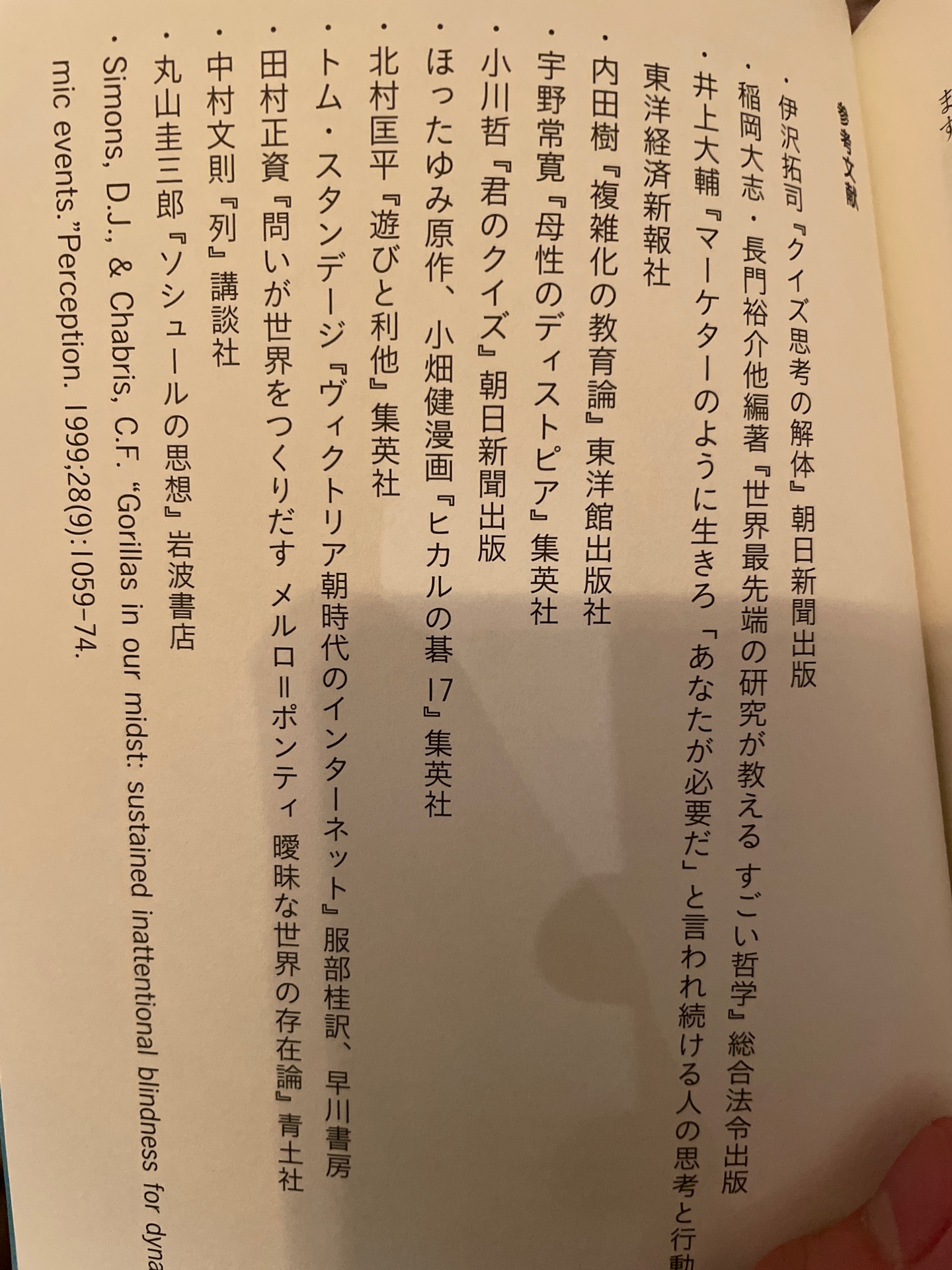

独自性のつくり方

田村正資

読んでる

競走から降りて自己満足の時間を取り戻せ

・クイズと哲学に傾倒した著者が会社員になって感じた成長比較ゲームのもたなさ。競走からは降りることを前提とする。そのなかで、リセットや転生ができない人生において過去から現在を独自性として受け止めることを探る趣旨になる?

「誰かを出し抜くことを考えるのではなく、自分の世界に居座ったまま外側にある社会とのつながりを思い出していくこと」

・思い出していく、がフックになりそう。目次を見るに"自己満足の解像度を高める"本か?

・1章。独自性の種は自己満足。世界と自分の"あいだ"をメタ的に見て表現することで自分を面白がれる、余裕が生まれる。

<はちくちダブルヒガシのこれ好きやねんのコーナーの独自の視点を要求するくだり>じゃん。

・2章。メルロ=ポンティを参考にした「経験」までの道筋。「環境」「技能・関心」「行動目標」(街に住んでて、甘いものが好きで、近所のケーキ屋が気になる→ケーキ屋に行く)

・図と地の話は割愛。おそらくこの本自体が地を意識させるための図を狙っている。

・3章。違和感を感じる瞬間「異文化」「自分の持たない技能を持つ人との会話」「自分の変化(ポジティブもネガティブも)」

本の真ん中にTips集が来るの面白い。違和感を感じてみよう、それを記録しよう、は確かにビジネス本ぽい。メモ魔的なやつもでてくる。

・4章。自分の視点を養ううえで、連続性(MCU予習ルート)だけでなく共通性(別ジャンルのものを強制的に括る何かを考える)ことの面白がり方。これはビジネスマンも面白いかも。批評的視点の導入。宇野常寛も参考文献に出てくる。

・自己満足を自覚して表現することで「共通言語」を作りうる可能性があることの説明。鉤括弧の活用の有用性は初めて見た気がする。

・クイズの出題者になれ。出題者に必要なホスピタリティ(自己満足をベースにした地の共有)。良き回答者を目指すことと競争社会から降りれないことは似ている。

(・そしてそれはテレビ文化によって醸成されてない?正解は90秒後システム。予測できる範囲が多いという勘違いによるレスバ。)

・最終章のまとめでは、自己満足の概念をクイズ的と批評的の二つの角度からまとめる。

↑ひとまず読書中メモ

***