DN/HP

@DN_HP

2025年9月23日

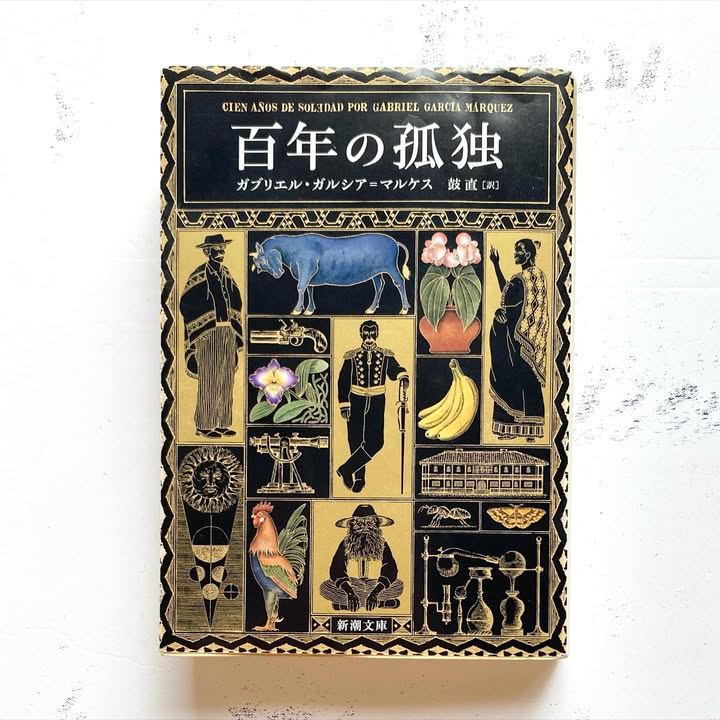

百年の孤独

ガブリエル・ガルシア=マルケス,

鼓直

かつて読んだ

archive

一旦家系図とかは確認せずに、強烈なキャラクタやエピソードに驚いたり顔をしかめたりしつつ、わからなさも一緒に押し流される様にスピード感をもって読んでいきたい。そんなことも思いながら読み進めるうちに、ひとりのキャラクタ、一世代目、村を開拓した世代の女性に注目しながら読んでいた。

「よそでは見られないくらい、変人ぞろいの屋敷」に暮らす一族、反復される名前と性格と喪の期間、世界、社会や自然にも翻弄させられながらも、負けずに強烈さと「とてつもない粘りづよさ」をもって、それらを護りコントロールしようとする、妻、母、祖母、タフな女性、あるいはクイーンであるこのキャラクタの物語だ、と思うと腑に落ちる気がしてきた。

そして、クイーンはその後の物語、一族の歴史の中に更に登場する。4世代目に外部から加わる「かつての女王見習い」の屋敷での「権力は不動のものにな」るし、1,2世代の名前を受け継いだ彼女の娘は、留学先から絹の紐の先に繋がれた夫と、一族が持つことのなかった「現代的で自由な精神」を持って帰還し、終わりかけた屋敷を再建しようとする。一族の中の3枚のクイーンを中心とした物語。いや、一族の他の女性たち、外部からこの一族に関わる女性たちも自らの人生をコントロールしようとしているクイーンだった。そんな彼女たちの物語としても読んでみたい。そう思いながら、彼女たちの、一族の、コントロールを失ってしまった世界の、物語の最後を読んだのだった。

「それぞれ興味のある読み解きかたが可能な」小説の最初の一回はそんな風に読んだ。小説はフィジカル的に読み終わってしまうし、物語の反復も円環も終わったかのように見えるけれど、こんな強烈な小説には、また最初の頁を捲りたくなってしまうような魅力がある。もう一度繰り返される様々な描写では、多分また別の解釈で新しい物語が読める気がする。

「文学は人をからかうために作られた最良のおもちゃである」という物語のなかの言葉がこの小説に当てはまるかはわからないけれど、そんな風に思ったり、悪ノリでデカ目のほら話では、とか勘ぐりながら読んでいたりもして。そんなことを踏まえたうえで“真面目に”解釈したり考えたりする。もしかしたら意味のないものに意味を見出していく。それははめちゃくちゃ重要で楽しい遊びだと思っていたりもした。