DN/HP

@DN_HP

2025年9月25日

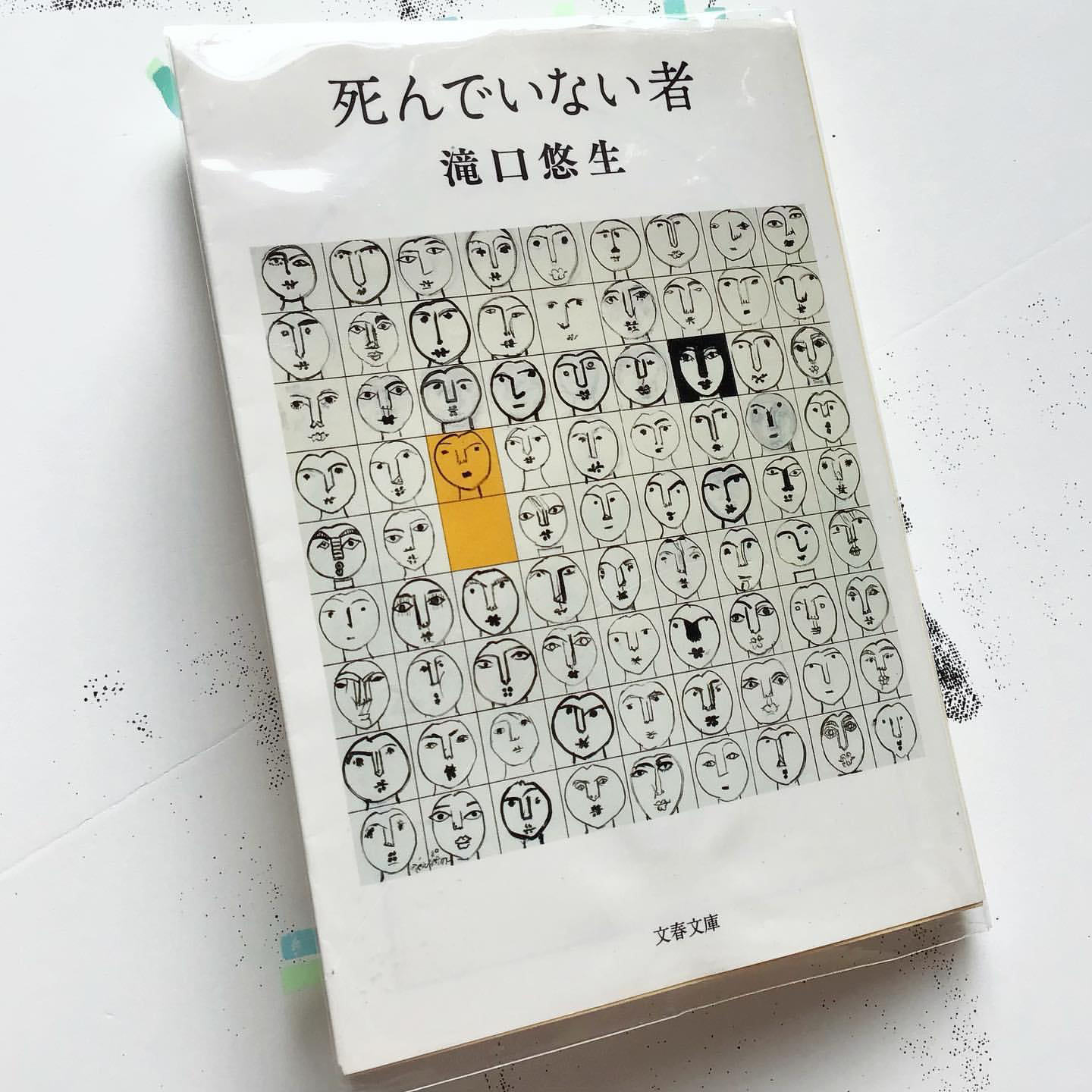

死んでいない者

滝口悠生

まだ読んでる

かつて読んだ

archive

久しぶりに大好きな小説を手に取った。3日で2回、1回目は音楽も流さずに気になるラインや凄いと思った箇所に付箋を立てつつ頁に直に書き込みもしながら、2回目はそこに流れている川のことやフィールドレコーディングするキャラクタのことも意識して水の流れる音からはじまるアルバム、吉村弘の「GREEN (SFX version)」を流しながら文章とエピソード、それに音楽が作る流れに乗って一気に読んだ。凄かった。素晴らしかった。どちらの読み方でも楽しんだ。やっぱり好きだな、と改めて思った。

気を抜くと口にしてしまいそうな、個人と世界の間に漂う、思考や記憶の表面に近い浅い部分。それでも普段は見ることの出来ないそれらが、分かったり分からなかったり、信じていたら嘘だったり、繋がったり離れたり、思い思われたりしながら折り重なって、その夜を、世界を、小説をかたち作っていく。そこには、本当に説明の出来ない、する必要のない不可思議な出来事も当然起こる。

思い出の輪郭、確定しているように語られる未来、現実と幻想の間を語りも視点も不確かに移ろいながら、そこにある、あったはずの思考と記憶、感情や振る舞いも心地の良い違和感と一緒に乗せて時間が押し流していく。そこにあるものも世界も理解することは出来ないけれど、それでもこれは小説が書くことの出来る世界のかたちだし、実際の世界もこうやって出来ているはず、と分かった気になれる。数々の人生、それがある世界が、よく読めばはっきりと記録されているのだ。

読むたびに同じようなことを思ったり分かった気になったり、なんかもう少しで分かりそうな気がしていたりするけれど、毎回それは新鮮に感じるし、少しづつだけれど深くなっている、いたら良いなと思う。世界の見方も見え方も、また少し変わった気がした。

高架線を走る電車のシートで読んでいたとき、少し伸びをしようと顔を上げると車窓から見える景色は大きな川を渡るところだった。同じようなシュチュエーションで登場人物が感じる「川が見えた一瞬、心が開けるような、不安や心配が取り払われたような感じ」が分かったような気がした。その後に「もう一度川が見えたら」という彼の願掛けのような思いはこの路線ではあっけなく叶ってしまうことには少し笑った。そんなシンクロしたと思い込みたいシュチュエーション、思いや気持ちとタイミング。そこでこの本を読んでいたことも、全部OKだなと思えた、そんなエピソード。

そういえば、この本をまた読もうと思ったのは「百年の孤独」がきっかけなのだった。2つの小説には構造や描かれ方にも色々と共通するものがあると思うのだけど、多くの血縁のある登場人物とその分からなさについては、10人の孫の関係性を説明された故人の幼馴染の放つ「誰が誰だか全然わかんねえよ」が代弁してくれていた気がしてしまったし、そんな気持ちも持ちながら小説を読んでも良いと思う。だって、世界ってそういうものだから。

小説は世界を分かりやすく書くものというよりも、その分からなさを書くのだと思っているんですよね。解決しない物語。

---

この文章を書いた後に、急に思い立って向かった先で思いがけず滝口さんの文章についての話が出来たのが嬉しかった。

あの、内と外、思索や記憶がその場の光景、会話にグラデーションしていったり、続いていた思考が最後には別のところに着地したりする、あるいは現実と妄想が判断出来なくなっていく感じには心地良い違和感を感じているけれど、それらは現実の世界では普通に起こっていたりすることでもあって。

考え事や思い出に浸っていても、周りでは世界は進み続けているし、ひとつのことに集中して考えているつもりでも、まったく別のことが思い浮かぶこともある。肉体的な行動と頭のなかで行われていることは必ずしも一致していない。この小説で鉤括弧が使われていないのは、そういう部分を効果的に表現するためかもしれない。これは今思いつきました。

世界をフィクション、小説として書き出すときには整えられて削られてしまうであろうそんな部分をそのまま書こうとしたら、きっとああいう文章になるのだろう、という気がしている。世界を読みやすく”整える“ことがフィクションたらしめる要因のひとつだとしたら、それはリアル過ぎるのかもしれないけれど、そんなリアリティのあるが故に違和感を感じる文章、小説が読みたい。そこにある違和感に心地良さを感じたい。そう思っているのでした。