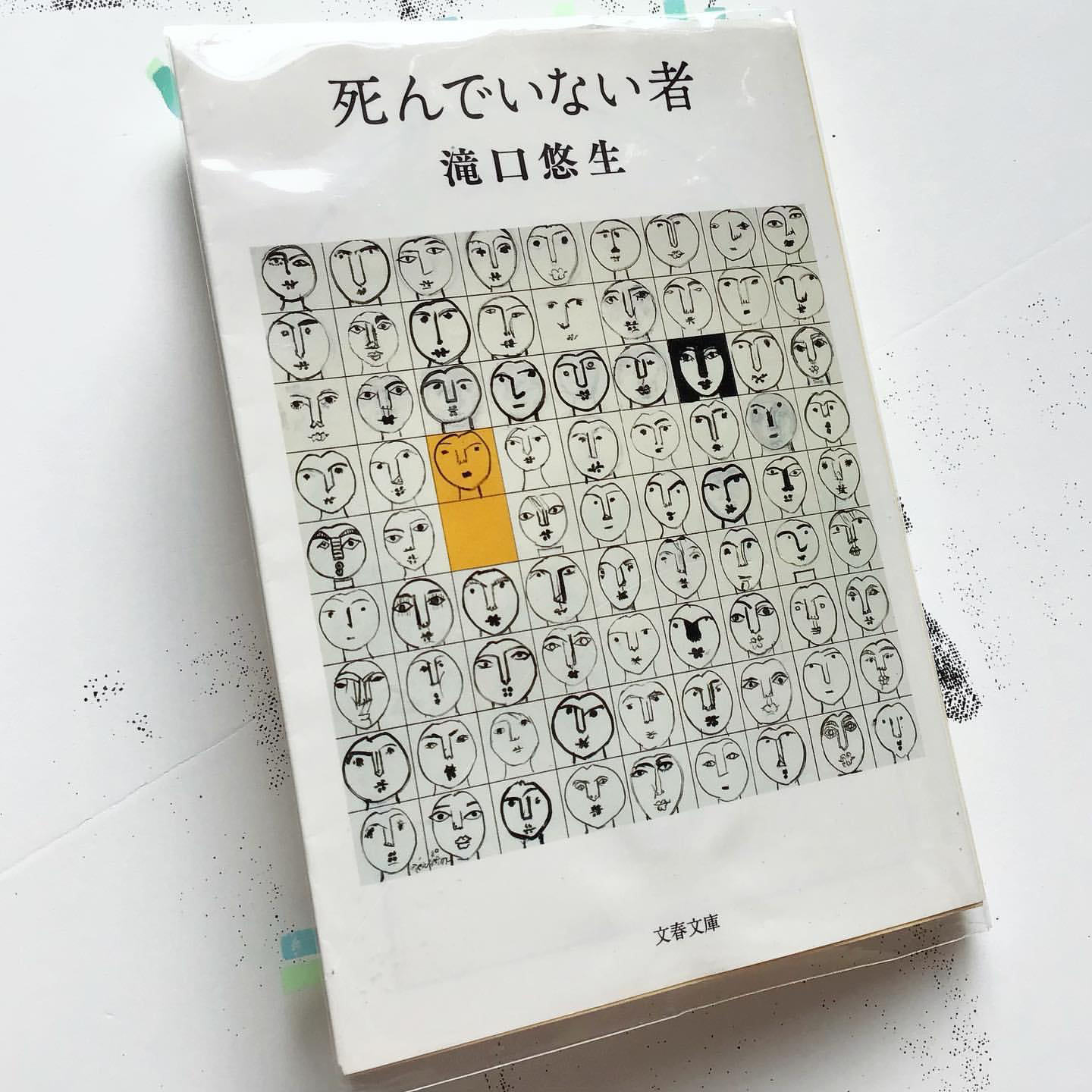

死んでいない者

46件の記録

なぎさ@no_taiyaki2026年1月21日読み終わった初めて読んでまず文体に驚きました。文章に追いついているようで追いつけず、でも読み進めてしまう。まるで落語家が話しているように流暢に流れていく登場人物たちの見つめる景色と心情。全てが溢れて、とめどなく流れ込んでくるようで面白かったです。 葬式に集まった親戚一同のそれぞれの物語が言葉になりきらない部分は、言葉で語らずわからないままになって描かれていて、それを文学で表現していることがすごいことだなあ、と思いました。

なぎさ@no_taiyaki2026年1月21日読み終わった初めて読んでまず文体に驚きました。文章に追いついているようで追いつけず、でも読み進めてしまう。まるで落語家が話しているように流暢に流れていく登場人物たちの見つめる景色と心情。全てが溢れて、とめどなく流れ込んでくるようで面白かったです。 葬式に集まった親戚一同のそれぞれの物語が言葉になりきらない部分は、言葉で語らずわからないままになって描かれていて、それを文学で表現していることがすごいことだなあ、と思いました。

nica@nica2026年1月7日読み終わった古本屋2026年 4冊目読了 故人の身内の話 沢山の親戚が出てきてもう何がなにやらわけがわからい状態だったけど そんなに沢山の身内が葬儀とはいえ集まってくれた故人は嬉しかったのではなかろうか、、 未成年の飲酒シーンが多くてドン引き( ꒪⌓꒪)

nica@nica2026年1月7日読み終わった古本屋2026年 4冊目読了 故人の身内の話 沢山の親戚が出てきてもう何がなにやらわけがわからい状態だったけど そんなに沢山の身内が葬儀とはいえ集まってくれた故人は嬉しかったのではなかろうか、、 未成年の飲酒シーンが多くてドン引き( ꒪⌓꒪)

Anna福@reads--2503092025年10月5日読み終わったまた読みたい通夜の非日常性、故人の思い出に沈むのではなくむしろ滅多に顔を合わせない親族達が一堂に会することで生まれる、一時的で奇妙に生き生きとした空間。 人々の「いまこの瞬間の思考」が語り手を変えながらリレーのように描かれていく事で通夜という場が「生のざわめき」に満ちたものとして立ち上がってくる。皆で銭湯に行く、川辺に立つ、子どもが酒を飲む。そうした動きと語られる思考が通夜という場を生者の交差点に変えていく。 その一瞬の交差が、日常ではありえない濃度で描かれているからこそ、その空間に引き込まれずっと読んでいたくなる。 狭い間口の京都町屋の引き戸を開けたら、そこに映画「インター・ステラー」並みの多次元空間が拡がっていた…感覚が抜けない。 すごく好みの文章だった。この小説をここで知る事ができた。ありがとうございます!

Anna福@reads--2503092025年10月5日読み終わったまた読みたい通夜の非日常性、故人の思い出に沈むのではなくむしろ滅多に顔を合わせない親族達が一堂に会することで生まれる、一時的で奇妙に生き生きとした空間。 人々の「いまこの瞬間の思考」が語り手を変えながらリレーのように描かれていく事で通夜という場が「生のざわめき」に満ちたものとして立ち上がってくる。皆で銭湯に行く、川辺に立つ、子どもが酒を飲む。そうした動きと語られる思考が通夜という場を生者の交差点に変えていく。 その一瞬の交差が、日常ではありえない濃度で描かれているからこそ、その空間に引き込まれずっと読んでいたくなる。 狭い間口の京都町屋の引き戸を開けたら、そこに映画「インター・ステラー」並みの多次元空間が拡がっていた…感覚が抜けない。 すごく好みの文章だった。この小説をここで知る事ができた。ありがとうございます!

DN/HP@DN_HP2025年9月25日まだ読んでるかつて読んだarchive久しぶりに大好きな小説を手に取った。3日で2回、1回目は音楽も流さずに気になるラインや凄いと思った箇所に付箋を立てつつ頁に直に書き込みもしながら、2回目はそこに流れている川のことやフィールドレコーディングするキャラクタのことも意識して水の流れる音からはじまるアルバム、吉村弘の「GREEN (SFX version)」を流しながら文章とエピソード、それに音楽が作る流れに乗って一気に読んだ。凄かった。素晴らしかった。どちらの読み方でも楽しんだ。やっぱり好きだな、と改めて思った。 気を抜くと口にしてしまいそうな、個人と世界の間に漂う、思考や記憶の表面に近い浅い部分。それでも普段は見ることの出来ないそれらが、分かったり分からなかったり、信じていたら嘘だったり、繋がったり離れたり、思い思われたりしながら折り重なって、その夜を、世界を、小説をかたち作っていく。そこには、本当に説明の出来ない、する必要のない不可思議な出来事も当然起こる。 思い出の輪郭、確定しているように語られる未来、現実と幻想の間を語りも視点も不確かに移ろいながら、そこにある、あったはずの思考と記憶、感情や振る舞いも心地の良い違和感と一緒に乗せて時間が押し流していく。そこにあるものも世界も理解することは出来ないけれど、それでもこれは小説が書くことの出来る世界のかたちだし、実際の世界もこうやって出来ているはず、と分かった気になれる。数々の人生、それがある世界が、よく読めばはっきりと記録されているのだ。 読むたびに同じようなことを思ったり分かった気になったり、なんかもう少しで分かりそうな気がしていたりするけれど、毎回それは新鮮に感じるし、少しづつだけれど深くなっている、いたら良いなと思う。世界の見方も見え方も、また少し変わった気がした。 高架線を走る電車のシートで読んでいたとき、少し伸びをしようと顔を上げると車窓から見える景色は大きな川を渡るところだった。同じようなシュチュエーションで登場人物が感じる「川が見えた一瞬、心が開けるような、不安や心配が取り払われたような感じ」が分かったような気がした。その後に「もう一度川が見えたら」という彼の願掛けのような思いはこの路線ではあっけなく叶ってしまうことには少し笑った。そんなシンクロしたと思い込みたいシュチュエーション、思いや気持ちとタイミング。そこでこの本を読んでいたことも、全部OKだなと思えた、そんなエピソード。 そういえば、この本をまた読もうと思ったのは「百年の孤独」がきっかけなのだった。2つの小説には構造や描かれ方にも色々と共通するものがあると思うのだけど、多くの血縁のある登場人物とその分からなさについては、10人の孫の関係性を説明された故人の幼馴染の放つ「誰が誰だか全然わかんねえよ」が代弁してくれていた気がしてしまったし、そんな気持ちも持ちながら小説を読んでも良いと思う。だって、世界ってそういうものだから。 小説は世界を分かりやすく書くものというよりも、その分からなさを書くのだと思っているんですよね。解決しない物語。 --- この文章を書いた後に、急に思い立って向かった先で思いがけず滝口さんの文章についての話が出来たのが嬉しかった。 あの、内と外、思索や記憶がその場の光景、会話にグラデーションしていったり、続いていた思考が最後には別のところに着地したりする、あるいは現実と妄想が判断出来なくなっていく感じには心地良い違和感を感じているけれど、それらは現実の世界では普通に起こっていたりすることでもあって。 考え事や思い出に浸っていても、周りでは世界は進み続けているし、ひとつのことに集中して考えているつもりでも、まったく別のことが思い浮かぶこともある。肉体的な行動と頭のなかで行われていることは必ずしも一致していない。この小説で鉤括弧が使われていないのは、そういう部分を効果的に表現するためかもしれない。これは今思いつきました。 世界をフィクション、小説として書き出すときには整えられて削られてしまうであろうそんな部分をそのまま書こうとしたら、きっとああいう文章になるのだろう、という気がしている。世界を読みやすく”整える“ことがフィクションたらしめる要因のひとつだとしたら、それはリアル過ぎるのかもしれないけれど、そんなリアリティのあるが故に違和感を感じる文章、小説が読みたい。そこにある違和感に心地良さを感じたい。そう思っているのでした。

DN/HP@DN_HP2025年9月25日まだ読んでるかつて読んだarchive久しぶりに大好きな小説を手に取った。3日で2回、1回目は音楽も流さずに気になるラインや凄いと思った箇所に付箋を立てつつ頁に直に書き込みもしながら、2回目はそこに流れている川のことやフィールドレコーディングするキャラクタのことも意識して水の流れる音からはじまるアルバム、吉村弘の「GREEN (SFX version)」を流しながら文章とエピソード、それに音楽が作る流れに乗って一気に読んだ。凄かった。素晴らしかった。どちらの読み方でも楽しんだ。やっぱり好きだな、と改めて思った。 気を抜くと口にしてしまいそうな、個人と世界の間に漂う、思考や記憶の表面に近い浅い部分。それでも普段は見ることの出来ないそれらが、分かったり分からなかったり、信じていたら嘘だったり、繋がったり離れたり、思い思われたりしながら折り重なって、その夜を、世界を、小説をかたち作っていく。そこには、本当に説明の出来ない、する必要のない不可思議な出来事も当然起こる。 思い出の輪郭、確定しているように語られる未来、現実と幻想の間を語りも視点も不確かに移ろいながら、そこにある、あったはずの思考と記憶、感情や振る舞いも心地の良い違和感と一緒に乗せて時間が押し流していく。そこにあるものも世界も理解することは出来ないけれど、それでもこれは小説が書くことの出来る世界のかたちだし、実際の世界もこうやって出来ているはず、と分かった気になれる。数々の人生、それがある世界が、よく読めばはっきりと記録されているのだ。 読むたびに同じようなことを思ったり分かった気になったり、なんかもう少しで分かりそうな気がしていたりするけれど、毎回それは新鮮に感じるし、少しづつだけれど深くなっている、いたら良いなと思う。世界の見方も見え方も、また少し変わった気がした。 高架線を走る電車のシートで読んでいたとき、少し伸びをしようと顔を上げると車窓から見える景色は大きな川を渡るところだった。同じようなシュチュエーションで登場人物が感じる「川が見えた一瞬、心が開けるような、不安や心配が取り払われたような感じ」が分かったような気がした。その後に「もう一度川が見えたら」という彼の願掛けのような思いはこの路線ではあっけなく叶ってしまうことには少し笑った。そんなシンクロしたと思い込みたいシュチュエーション、思いや気持ちとタイミング。そこでこの本を読んでいたことも、全部OKだなと思えた、そんなエピソード。 そういえば、この本をまた読もうと思ったのは「百年の孤独」がきっかけなのだった。2つの小説には構造や描かれ方にも色々と共通するものがあると思うのだけど、多くの血縁のある登場人物とその分からなさについては、10人の孫の関係性を説明された故人の幼馴染の放つ「誰が誰だか全然わかんねえよ」が代弁してくれていた気がしてしまったし、そんな気持ちも持ちながら小説を読んでも良いと思う。だって、世界ってそういうものだから。 小説は世界を分かりやすく書くものというよりも、その分からなさを書くのだと思っているんですよね。解決しない物語。 --- この文章を書いた後に、急に思い立って向かった先で思いがけず滝口さんの文章についての話が出来たのが嬉しかった。 あの、内と外、思索や記憶がその場の光景、会話にグラデーションしていったり、続いていた思考が最後には別のところに着地したりする、あるいは現実と妄想が判断出来なくなっていく感じには心地良い違和感を感じているけれど、それらは現実の世界では普通に起こっていたりすることでもあって。 考え事や思い出に浸っていても、周りでは世界は進み続けているし、ひとつのことに集中して考えているつもりでも、まったく別のことが思い浮かぶこともある。肉体的な行動と頭のなかで行われていることは必ずしも一致していない。この小説で鉤括弧が使われていないのは、そういう部分を効果的に表現するためかもしれない。これは今思いつきました。 世界をフィクション、小説として書き出すときには整えられて削られてしまうであろうそんな部分をそのまま書こうとしたら、きっとああいう文章になるのだろう、という気がしている。世界を読みやすく”整える“ことがフィクションたらしめる要因のひとつだとしたら、それはリアル過ぎるのかもしれないけれど、そんなリアリティのあるが故に違和感を感じる文章、小説が読みたい。そこにある違和感に心地良さを感じたい。そう思っているのでした。

youm@youm2025年9月16日読み終わった『死んだ者』の葬儀のために集まった親族一同。故人の子供たちや孫たちが大勢集まった。故人の話になるのかと思いきや、話は『死んでいない者』たち=集まった人たちの方へ。それぞれの生きてきた過去や今が丁寧に描かれる。中でも故人の友人のエピソードが良い。

youm@youm2025年9月16日読み終わった『死んだ者』の葬儀のために集まった親族一同。故人の子供たちや孫たちが大勢集まった。故人の話になるのかと思いきや、話は『死んでいない者』たち=集まった人たちの方へ。それぞれの生きてきた過去や今が丁寧に描かれる。中でも故人の友人のエピソードが良い。

- イナガキカズトシ@romantist7212025年8月17日読み終わった読んだ。語り手の言葉が時に登場人物の声のように、時には死者のように、時に全て俯瞰して見ている者のように移ろいながら心地よく進んでいく。葬式に関係する親族たちのそれぞれの動きが、それぞれの思考が、葬式という非日常の中でさまざまな過去の記憶が綴られていきながら進行する。ここに来られなかった人たちもここにいるように感じ、時には死者とも会話し、死者と死者のかつての会話も繰り広げられる。不思議なことが起こっているようで起こっていない。現実に起こっていることなんだけど、温泉入りながら空中浮遊してたり、不可思議な出来事も起こっていながら起こっていない。 はっちゃんが故人と敦賀へ旅行したことを思い出しながら、故人とやり取りするシーンが好きだ。昔はすぐ口論になった仲なのに、いつからか口論になるのを踏みとどまるようになっていた。互いに結婚して子供もできた時期に何故二人で旅行に行ったのか、何をしに浜辺に行ったのか、はっちゃんは思い出せないでいる。このことに対して、誰だか分からない語り手が本当にそこには理由などなかったのかも知れず、幽霊みたいに浜に腰を下ろして波の音を聞いていただけなのかもしれない。と喋ったあと、そうだったらいい。と一言で締める。この、そうだったらいいって感じてる奴誰やねんなんだけど、本当にこのそうだったらいいには共感しかなく、この誰のものかもわからない願望に惹かれるのはなんでなんだろうか。多分、故人とはっちゃんの若い頃の二人が、浜辺でただただ波の音を聞いてる光景に憧れてる?理由も経緯も意図も全て取り去った二人の時間を感じられる気がする。そうだったらいい。本当。

obakenokuni@kk2025年8月9日読み終わった家族、親戚の間にあるふしぎなつながり、しかしつながりというには不確かすぎる、空気のようなもの。なければ成立しないけれど全く見えはしないもの。自分の家族や親戚との関係を思い出しながら、今まで言語化してこなかった感情をひとつぶずつ小さく起こすようにして読んだ。 登場人物が多くてめげそうになったが、ネットで探した家系図をプリントアウトして傍らに置いて読むことで、読み終えることができた。

obakenokuni@kk2025年8月9日読み終わった家族、親戚の間にあるふしぎなつながり、しかしつながりというには不確かすぎる、空気のようなもの。なければ成立しないけれど全く見えはしないもの。自分の家族や親戚との関係を思い出しながら、今まで言語化してこなかった感情をひとつぶずつ小さく起こすようにして読んだ。 登場人物が多くてめげそうになったが、ネットで探した家系図をプリントアウトして傍らに置いて読むことで、読み終えることができた。

DN/HP@DN_HP2025年7月15日図書館で『新潮』2024年8月号に掲載された滝口悠生さんの『湯あたり』を読んだ。 温泉に浸かる。記憶と思索が漂い、死者が思い死者を思う。混じり合う記憶を抱きしめる。そんなシーンを読んで、少し泣きたいと思った。 それと同時に、この小説でも、死者を思い、死者が思い語り出す、そんなシーンがあったことも思い出した。 滝口さんがたまに繰り出してくる、そんな違和感となめらかさが同時にあるような、不思議だけれど納得してしまうような語りが大好きなんだ、と改めて思った。 掲載紙が登録されてないみたいだから、そんな気持ちをこちらに残しておきたい。

DN/HP@DN_HP2025年7月15日図書館で『新潮』2024年8月号に掲載された滝口悠生さんの『湯あたり』を読んだ。 温泉に浸かる。記憶と思索が漂い、死者が思い死者を思う。混じり合う記憶を抱きしめる。そんなシーンを読んで、少し泣きたいと思った。 それと同時に、この小説でも、死者を思い、死者が思い語り出す、そんなシーンがあったことも思い出した。 滝口さんがたまに繰り出してくる、そんな違和感となめらかさが同時にあるような、不思議だけれど納得してしまうような語りが大好きなんだ、と改めて思った。 掲載紙が登録されてないみたいだから、そんな気持ちをこちらに残しておきたい。

annamsmonde@annamsmonde2025年7月11日読み終わった85歳で亡くなった、父であり祖父であり曽祖父であり、幼なじみでもある男性のお通夜に集まった人々の視点から代わる代わる語られる一夜の物語。 よく知っているような、全く知らないような、遠縁の雰囲気をまとった文章が不思議で魅力的。 寝ずの番をする非日常感や、一晩だけ切り離されたような時間の特別さが漂っていて、新鮮な読み心地でした。

annamsmonde@annamsmonde2025年7月11日読み終わった85歳で亡くなった、父であり祖父であり曽祖父であり、幼なじみでもある男性のお通夜に集まった人々の視点から代わる代わる語られる一夜の物語。 よく知っているような、全く知らないような、遠縁の雰囲気をまとった文章が不思議で魅力的。 寝ずの番をする非日常感や、一晩だけ切り離されたような時間の特別さが漂っていて、新鮮な読み心地でした。

みうら@dadadadamiura2025年7月8日読み終わった第4章のとこがすごく好きだった、主体を明示されない体験と思考がこれもまた正体のはっきりしない語り手を通して紡がれるのって、それを読むのって不思議な体験だと思った 美之と知花の、年の離れた兄と妹の関係性のある種の美化みたいな表現に対する嫌悪感がものすごくて、でもこれは私のごく個人的な嫌悪感に過ぎない 親子関係やきょうだい関係を恋愛に例えることは、いくら作中で回収されていたとしてもやっぱり反射的に舌を出してしまういやさがある 本を読むことはときに私の輪郭を鮮明にしてくれるけど、まさにそういう本だと思った 人の話を聞くことで回りくどくも自分がわかるというか それはものいわぬ死者を介して、生きた人と人が、義理や縁起に結ばれた人間たちが触れ合うことで、自分の立ち位置や感情を確かめ合う、そういうことにも繋がるのかもしれない おもしろかったー

みうら@dadadadamiura2025年7月8日読み終わった第4章のとこがすごく好きだった、主体を明示されない体験と思考がこれもまた正体のはっきりしない語り手を通して紡がれるのって、それを読むのって不思議な体験だと思った 美之と知花の、年の離れた兄と妹の関係性のある種の美化みたいな表現に対する嫌悪感がものすごくて、でもこれは私のごく個人的な嫌悪感に過ぎない 親子関係やきょうだい関係を恋愛に例えることは、いくら作中で回収されていたとしてもやっぱり反射的に舌を出してしまういやさがある 本を読むことはときに私の輪郭を鮮明にしてくれるけど、まさにそういう本だと思った 人の話を聞くことで回りくどくも自分がわかるというか それはものいわぬ死者を介して、生きた人と人が、義理や縁起に結ばれた人間たちが触れ合うことで、自分の立ち位置や感情を確かめ合う、そういうことにも繋がるのかもしれない おもしろかったー

yt@yt2025年3月18日読み終わった読んだことないふわふわした感覚で、とても面白く、心地よく読めた。 もういない人も、死んでいる人も出てきて、登場人物が多様。 でもみんな親戚で、家族的類似性ではつながっていて、不思議な親密感が全体を貫いているのがいい感じ。 お鈴のところなど、こう書きたいという意欲も伝わってきて、これもいい感じ。

yt@yt2025年3月18日読み終わった読んだことないふわふわした感覚で、とても面白く、心地よく読めた。 もういない人も、死んでいる人も出てきて、登場人物が多様。 でもみんな親戚で、家族的類似性ではつながっていて、不思議な親密感が全体を貫いているのがいい感じ。 お鈴のところなど、こう書きたいという意欲も伝わってきて、これもいい感じ。

ぐっにゃい@goodnight2025年3月6日かつて読んだまた読みたい芥川賞受賞の時に楽しみに読んだ。 登場人物が多いので、いろんな人が家系図を書いたりして読んでるのが面白かった。私としては、登場人物を覚えられないままなんとなく読み進みるのがいいんじゃないかと思った。

ぐっにゃい@goodnight2025年3月6日かつて読んだまた読みたい芥川賞受賞の時に楽しみに読んだ。 登場人物が多いので、いろんな人が家系図を書いたりして読んでるのが面白かった。私としては、登場人物を覚えられないままなんとなく読み進みるのがいいんじゃないかと思った。

ひ@yakisake_book2025年3月6日読んでる読み終わった文体がとても好き。読んでいる最中は変な気分になるが、読むのを中断した後は何が変だったのかはっきりと思い出せないまま毎日少しずつ読み続けている。

ひ@yakisake_book2025年3月6日読んでる読み終わった文体がとても好き。読んでいる最中は変な気分になるが、読むのを中断した後は何が変だったのかはっきりと思い出せないまま毎日少しずつ読み続けている。

- あかからきいろ@aka_kara_kiiro2025年3月1日読み終わった大往生を遂げた男の通夜に集まった子、孫、ひ孫たち30人あまりの一晩の物語。 絶対好きなやつ〜と思ったけど人多すぎて読むの時間かかった。 何の事件も起こらないし何か結論があるわけでもない。ただ故人や家族を想う夜。 さすがに未成年達が酒飲み過ぎじゃないか? そこだけ違和感。