Mi.

@coffee_no0511

2025年9月30日

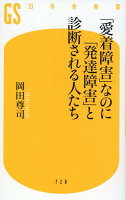

読み終わった

借りてきた

@ 自宅

私は3人きょうだいの末っ子。

上2人は子どもの頃から少し変わっていて、大人になるにつれて仕事等に支障が出るようになったのか、同僚など周りからの後押しもあり病院を受診したらしく、みんな社会人になって各々生活しているので全然知らなかったけど、久しぶりに会ったら「ADHD」と診断されていた。

「発達障害」は遺伝の要素もあるし、よくよく母親の幼少期などのエピソードを聞くと、母もその面がありそうだし、自分も大人になって色々と学んで、そういう視点で言動とかを見てみると、やはり今なら母も「ADHD」と診断されそうだ。

一番上のきょうだいが最も顕著で、「ADHD」とはこういうものだという本を読んだことがあるが、まさに典型的に一番上の言動に当てはまっていることばかり書かれていた。

順番に「ADHD」の要素は軽くなっているようで、私は末っ子だからその遺伝が薄くなったのか、1番まともだと周りからも言われていた。

だけど、こうなると私にも少なからず、「発達障害」の気質があるのかなと。

だけどこれを読んで、もちろん遺伝という面は大きいものの、幼少期からの環境等がその後に大きく影響を与える可能性があることがわかった。

私たちきょうだいは母子家庭で育って、母は私たちを育てるためということもあるが、夜勤の仕事をしていたので、幼少期から3きょうだいだけで過ごしてきたし、夜勤で帰ってきて昼間はほとんど寝ている母親の姿ばかり記憶に残っていて、高校生くらいになると自分たちで家事をするようになった。

家庭の味といって思い出したのは、レトルトのハヤシライスだった。

幼少期からいろんなことを諦めてきた。

「愛着障害」「アダルトチルドレン」「機能不全家族」

私たちを表せそうな言葉はたくさんある。

「発達障害というネガティブな十字架から、障害を背負わされた子どもやその家族を解放すること。」

この本の著者さんはこのように綴っていた。

過去にもう少しこうしてくれれば、とか色々思うことはあるけれど、今さら過去を嘆いても仕方ないので、私のこれからの人生とか、今後、自分が親になる可能性も無くはないので、一つの知識として頭に入れておこうと誓った。