DN/HP

@DN_HP

2025年10月6日

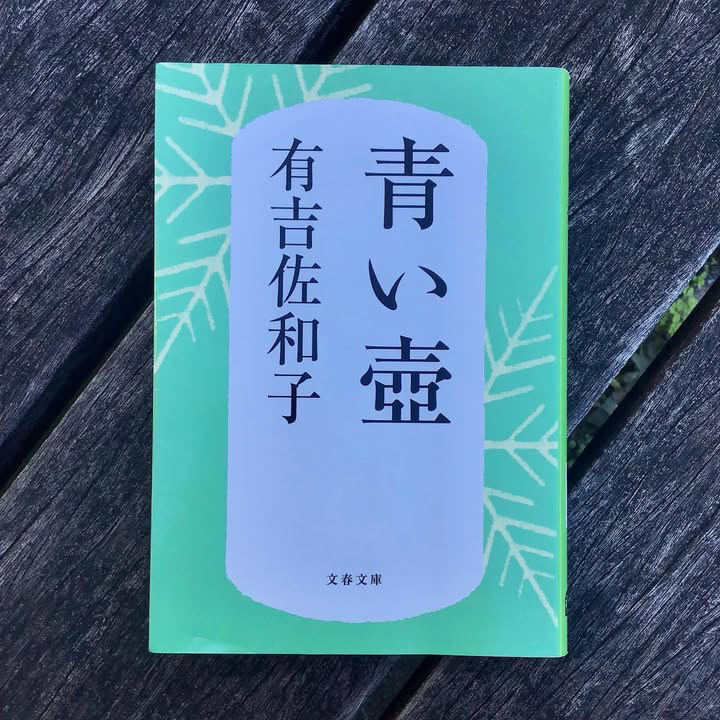

青い壺 (文春文庫)

有吉佐和子

かつて読んだ

archive

有吉佐和子は小説が上手い。

わたしが生まれる前の時代、無名を選んだ陶芸家がものにした奇跡の一品、「青い壺」が旅をし辿り着いた先々で主に女性の視点から物語られる、絶対の秘密というよりも少しずつ漏れ出してもきそうな絶妙なラインの、ありそうである、家族の、友人の、ある一時の、人間関係の悲喜交交。それに、まだところどころには“戦後”がこびりついていたその時代。

それぞれの物語とわたしの間にある距離と差異に、分からなさ、反発、掴みきれていない本質もあるけれど、それでも読んでいるうちに自分を重ねて驚いてしまうくらいに感情的になってしまった話、部分もあった。

特に第五話の両目が見えなくなってしまった老母を東京の一人暮らしのマンションに引き取る話には、状況は大分違うけれど、自分の母親の顔が思い浮かんで、少し、とは言えない程度には泣いた。この一編のことを考えながら、暫く会えていない彼女にもまだ元気でいて欲しい、と思い始めるとまた鼻の奥がツンとしてくる。ああ。

そんな母娘を中心とした話には残酷さがあったり、わだかまりを残してはいても“良い話”としても読めたけれど、人の内心や関係性のなかにあるドロりとした暗い感情や思考を見せつけされる話、部分も勿論あって、というか大体がそうで。

そういうの見せられるの苦手なんですよね… と思いながらも読む手が止められなかったのは、冷静で的確な描写、さらりと乾いた文体、何気ないようで特別なフローと自然と乗せられてしまうグルーヴ、つまり、有吉佐和子の書く文章、小説の力があったからだ、と思ってみる。

そして、徐々に各編の登場人物が僅かに重なり合いながら全編を通して運ばれていく壺自体の物語。壺には感情も意思もないけれど、物語るための道具以上の存在感と意味がある気がしてきたところ、最後の一編で陶芸家と再会する様には各編にあったのとはまた別の感動があった。やはり偶然というものは存在する、と思いこめる瞬間。表だって書かれてはいなくても、そこにもうひとつの長い物語がありそれが浮き上がってきたのだ、と思わせれる。鮮やかである。やっぱり有吉佐和子は小説が上手い。

それと、直接的に家父長制を批判するセリフも出てきたりするけれど、全編通してフェミニズムが漂っている、ような気もした。文章自体が古びないのはClassicの特徴だけれど、そんなところにも今読む、読める、読まれている理由があるのかもしれない、と思ったのだった。有吉佐和子は小説が上手いし、その小説は色褪せない。とそんなふうなことも思ったのでした。と、書いてるうちにわたしの文章は散らかってきているけれど、でも良い小説を読んだのは確かである。