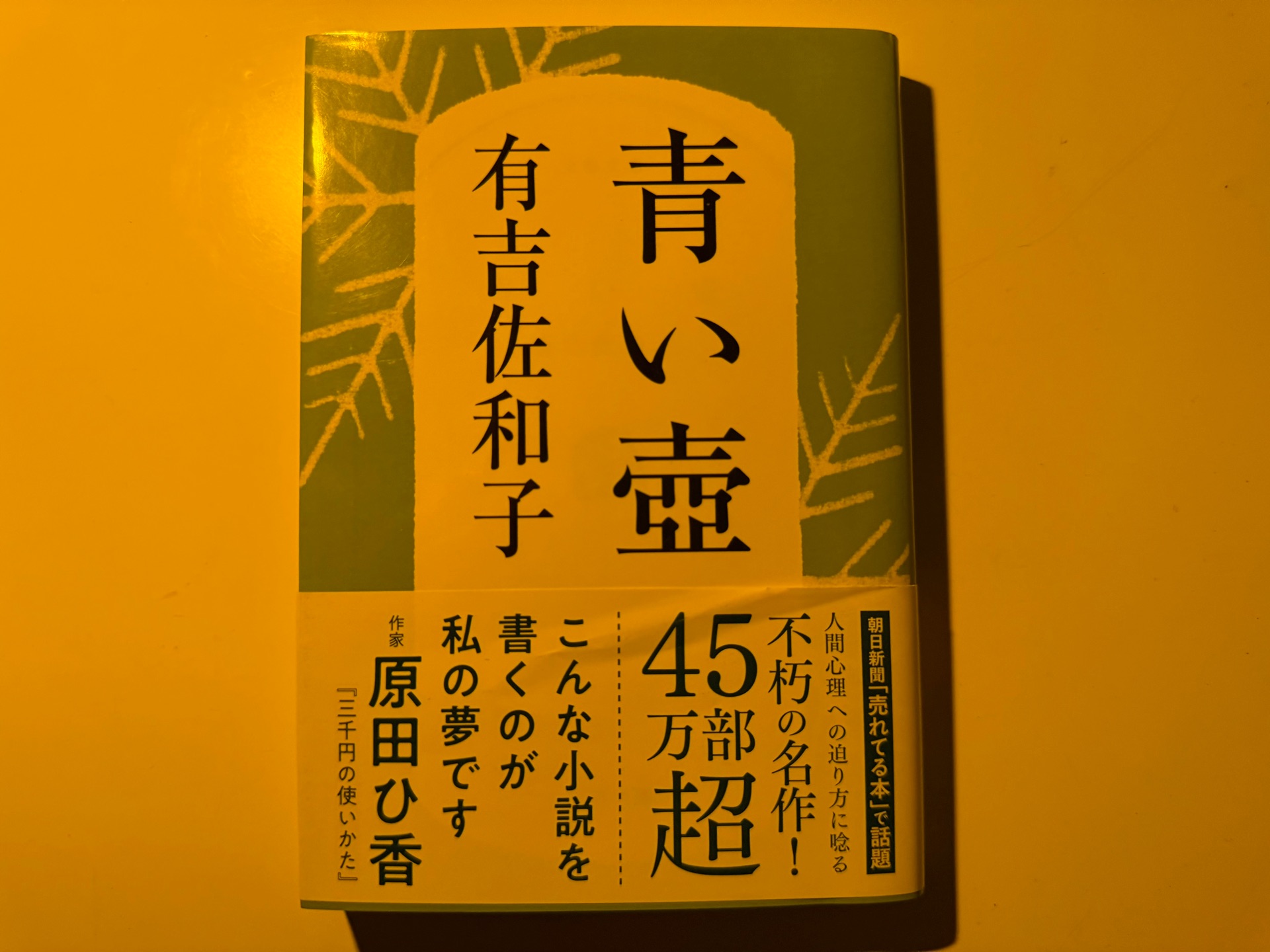

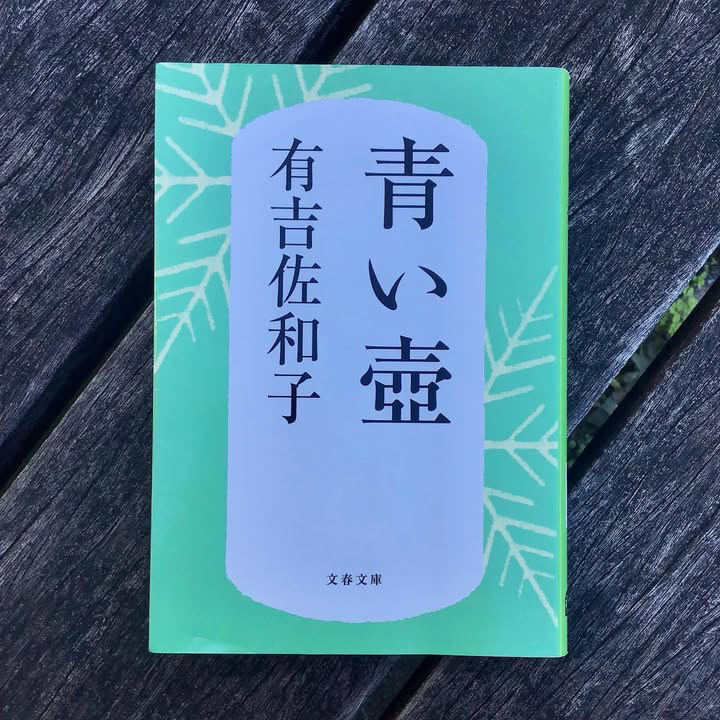

青い壺 (文春文庫)

159件の記録

みーたろう@mitaro_9222026年2月8日読み終わった満足感がある。読み始めからじわじわおもしろさが高まっていく。1999年萩美術館にあったとされる砧青磁の壺を見てみたい。 砧=きぬた、と読むことを、読み終わって調べてから知る。

みーたろう@mitaro_9222026年2月8日読み終わった満足感がある。読み始めからじわじわおもしろさが高まっていく。1999年萩美術館にあったとされる砧青磁の壺を見てみたい。 砧=きぬた、と読むことを、読み終わって調べてから知る。 mogu@funifumo2026年2月5日読み終わったいいね〜!面白いね〜!楽しいね〜!と毎話読み終わる毎に口を衝く程、エンタメに溢れた本だった もし目の前に青い壺があったら 私の人生はどんな風に映し出されるのか、そんな事まで想像してしまう とても面白かった

mogu@funifumo2026年2月5日読み終わったいいね〜!面白いね〜!楽しいね〜!と毎話読み終わる毎に口を衝く程、エンタメに溢れた本だった もし目の前に青い壺があったら 私の人生はどんな風に映し出されるのか、そんな事まで想像してしまう とても面白かった

ゆうな@una_10242026年1月22日読み終わった去年常にランキング上位にいたので気になって読んでみた。 半世紀前の作品だから、連作の面白さに加えて当時の社会通念や文化感も勉強になっておもしろかった。

ゆうな@una_10242026年1月22日読み終わった去年常にランキング上位にいたので気になって読んでみた。 半世紀前の作品だから、連作の面白さに加えて当時の社会通念や文化感も勉強になっておもしろかった。

おきな丸@meep_and_wiggle2026年1月12日読み終わった借りてきた母のおすすめで読む。ひとつの青磁の壺が作られたところから様々な人の手にわたっていく。一話ずつは短いけど、繋がって、それぞれの人生がしっかり立ち上がってくるような鮮やかさを感じた。

おきな丸@meep_and_wiggle2026年1月12日読み終わった借りてきた母のおすすめで読む。ひとつの青磁の壺が作られたところから様々な人の手にわたっていく。一話ずつは短いけど、繋がって、それぞれの人生がしっかり立ち上がってくるような鮮やかさを感じた。

みっつー@32CH_books2026年1月12日読み終わった「価値」って難しくないですか? 母が旅行好きなため、僕は小さい頃から海外旅行に行くことが多かった。 いわゆる観光地に行ったり、その土地ならではの食事を摂ったり、キッチン付きのゲストハウスに宿泊する際には地元のスーパーで買い物をして(母が)料理をしたりもする。 それだけでも十分良質な体験と言えると思うのだけど、僕が「マカオに行った時にカジノに行かなかった」という話を職場の同僚に話した時に言われた「それは経験の放棄ですよ」という言葉がなかなか忘れられないのである。 「経験の放棄」 なんと残酷な響きなのだろう。 実際にカジノをプレイしないにしても中がどんな風になっているのかは見たかった。 けれど、その時たまたまパスポートがリュックの奥の方に行ってしまい、取り出すのが面倒になって諦めただけなのだが、それを言われた瞬間にめちゃくちゃ勿体無いことをしたんだなぁという感覚に陥った。 確かに、こうやってマカオの思い出を書こうとしたところで、カジノについて書くことができないというのはすごく残念な気がしてきた。 なんか…すごく…骨が多い川魚を食べた記憶しか思い出せない。あばばばばば。 経験とは財産であり、その人の価値を磨き上げる行いなんだなぁ、と同僚の言葉で考えさせられたのである。 有吉佐和子さんの『青い壺』という本を読んだ。 『青い壺』は無名の陶芸家が生み出した「青磁の壺」が、売られたり、盗まれたり、お礼に使われたり、忘れられたり、海外に行ったり、と巡り巡って、その陶芸家のところへと帰ってくるまでの物語が書かれた短編集だ。 有吉佐和子さんの作品は以前『閉店時間』という本で初めて読んだのだけれど、その本は600ページ近くあるのにも関わらず最後までとても楽しく読むことができたのに自分でも驚いて、一冊でファンになってしまった。 そして今回『青い壺』を購入して読んでみたのだが、これもめちゃくちゃ面白い…! 『閉店時間』の時もだけど、昭和中期(閉店時間の時系列だと昭和30年くらい)の背景が読んでいて新鮮というのがあって、もちろん平成生まれの作家さんが平成を書けばそういう空気感になるのだろうけれど、その空気感を感じることが出来るのが楽しい。 家族の形であったり、お金の使い方であったり、当時の人から感じる譲れない想いやプライドなどが作品を通して見ることができる。 ある意味、読書を通して人間観察をしているような気持ちにさせてくれる。 『青い壺』は長い期間を経て、色々な人の手に渡り、長い旅を繰り返す。 全13章の物語の中で、その価値もコロコロと変わり、しかし、その見た目の美しさから、大切に大切にされながら、旅を続けていく。 その壺が与える影響は人それぞれで、中には800年前の中国で作られた物だという人物も現れる。 ちなみに壺が製作者の陶芸家の元に戻るまでの期間は10年余りである。 陶芸家は「は…800…?」の状態である。 壺は10年かけて、様々な人の手に渡ったことで、その美しさを変容させていった。 真新しく、美しかった姿から、歴史を物語る骨董品になったのである。 最初に書いた通り、経験とは財産であり、価値だ。 その経験は、自分への自信にもなるし、人の見られ方にも影響を与える。 ゲーム実況という活動を始め、初めて動画を投稿した時、もっと言えば、録画する機械を使って動画を撮った時、めちゃくちゃ恥ずかしかった。 ネットという大海に、不特定多数の誰かに、自分の声が届いたり、評価されたりするのが怖いというのもあった。 けれど、始めてみればだんだんと緊張感は無くなってきて、今は見てくれる人のことも考えて活動できるように少しずつだけどなってきたと思う。 もちろん、まだまだ至らないところも多いし、もっと面白い人だと思ってもらいたい。 何より、価値観は人それぞれだ。 僕の話し方や、声が好きだと言ってくれる人にはより楽しんでもらえるよう努力が出来るけれど、どうしたってハナから興味がない人に、僕のことを好きになってもらうことは難しい。 壺を高い価値で見る人も、安い価値で見る人もいるように、そこには千差万別の物差しがある。 だから今の僕に出来ることは、とにかく自分の価値を磨き続けることにあるのだと思う。 僕のことを好きと言ってくれる人にも、たまたま通りかかった人でも、素敵な人だと思ってもらえるよう、たくさん頑張りたい。 だから、明日からもゲーム実況を撮る、出来るだけハキハキと聞き取りやすいように声を出して。 だから、明日も本を読み、ここに本の感想を書く、出来るだけ自分の想いを上手に伝えられるようになるために。 みなさんの手に渡ることで、どんどん味付けされたいのですよ、私は。 そんでもってたくさんの人に動画を見てもらえるようになるのが、僕の最終目標です。

みっつー@32CH_books2026年1月12日読み終わった「価値」って難しくないですか? 母が旅行好きなため、僕は小さい頃から海外旅行に行くことが多かった。 いわゆる観光地に行ったり、その土地ならではの食事を摂ったり、キッチン付きのゲストハウスに宿泊する際には地元のスーパーで買い物をして(母が)料理をしたりもする。 それだけでも十分良質な体験と言えると思うのだけど、僕が「マカオに行った時にカジノに行かなかった」という話を職場の同僚に話した時に言われた「それは経験の放棄ですよ」という言葉がなかなか忘れられないのである。 「経験の放棄」 なんと残酷な響きなのだろう。 実際にカジノをプレイしないにしても中がどんな風になっているのかは見たかった。 けれど、その時たまたまパスポートがリュックの奥の方に行ってしまい、取り出すのが面倒になって諦めただけなのだが、それを言われた瞬間にめちゃくちゃ勿体無いことをしたんだなぁという感覚に陥った。 確かに、こうやってマカオの思い出を書こうとしたところで、カジノについて書くことができないというのはすごく残念な気がしてきた。 なんか…すごく…骨が多い川魚を食べた記憶しか思い出せない。あばばばばば。 経験とは財産であり、その人の価値を磨き上げる行いなんだなぁ、と同僚の言葉で考えさせられたのである。 有吉佐和子さんの『青い壺』という本を読んだ。 『青い壺』は無名の陶芸家が生み出した「青磁の壺」が、売られたり、盗まれたり、お礼に使われたり、忘れられたり、海外に行ったり、と巡り巡って、その陶芸家のところへと帰ってくるまでの物語が書かれた短編集だ。 有吉佐和子さんの作品は以前『閉店時間』という本で初めて読んだのだけれど、その本は600ページ近くあるのにも関わらず最後までとても楽しく読むことができたのに自分でも驚いて、一冊でファンになってしまった。 そして今回『青い壺』を購入して読んでみたのだが、これもめちゃくちゃ面白い…! 『閉店時間』の時もだけど、昭和中期(閉店時間の時系列だと昭和30年くらい)の背景が読んでいて新鮮というのがあって、もちろん平成生まれの作家さんが平成を書けばそういう空気感になるのだろうけれど、その空気感を感じることが出来るのが楽しい。 家族の形であったり、お金の使い方であったり、当時の人から感じる譲れない想いやプライドなどが作品を通して見ることができる。 ある意味、読書を通して人間観察をしているような気持ちにさせてくれる。 『青い壺』は長い期間を経て、色々な人の手に渡り、長い旅を繰り返す。 全13章の物語の中で、その価値もコロコロと変わり、しかし、その見た目の美しさから、大切に大切にされながら、旅を続けていく。 その壺が与える影響は人それぞれで、中には800年前の中国で作られた物だという人物も現れる。 ちなみに壺が製作者の陶芸家の元に戻るまでの期間は10年余りである。 陶芸家は「は…800…?」の状態である。 壺は10年かけて、様々な人の手に渡ったことで、その美しさを変容させていった。 真新しく、美しかった姿から、歴史を物語る骨董品になったのである。 最初に書いた通り、経験とは財産であり、価値だ。 その経験は、自分への自信にもなるし、人の見られ方にも影響を与える。 ゲーム実況という活動を始め、初めて動画を投稿した時、もっと言えば、録画する機械を使って動画を撮った時、めちゃくちゃ恥ずかしかった。 ネットという大海に、不特定多数の誰かに、自分の声が届いたり、評価されたりするのが怖いというのもあった。 けれど、始めてみればだんだんと緊張感は無くなってきて、今は見てくれる人のことも考えて活動できるように少しずつだけどなってきたと思う。 もちろん、まだまだ至らないところも多いし、もっと面白い人だと思ってもらいたい。 何より、価値観は人それぞれだ。 僕の話し方や、声が好きだと言ってくれる人にはより楽しんでもらえるよう努力が出来るけれど、どうしたってハナから興味がない人に、僕のことを好きになってもらうことは難しい。 壺を高い価値で見る人も、安い価値で見る人もいるように、そこには千差万別の物差しがある。 だから今の僕に出来ることは、とにかく自分の価値を磨き続けることにあるのだと思う。 僕のことを好きと言ってくれる人にも、たまたま通りかかった人でも、素敵な人だと思ってもらえるよう、たくさん頑張りたい。 だから、明日からもゲーム実況を撮る、出来るだけハキハキと聞き取りやすいように声を出して。 だから、明日も本を読み、ここに本の感想を書く、出来るだけ自分の想いを上手に伝えられるようになるために。 みなさんの手に渡ることで、どんどん味付けされたいのですよ、私は。 そんでもってたくさんの人に動画を見てもらえるようになるのが、僕の最終目標です。

- 紙魚子@palestrina22026年1月9日Audible有吉佐和子の描く人物の会話に聞き惚れるのは、もちろん描写の巧みさなのだけれど、ナレーターの宮沢きよこさんが素晴らしい。 聴く読書を堪能させていただきました。 修道女のお話を思い返してしばらく考え続けている。

冷蔵庫ママ@suzuki-jg22026年1月6日読み終わった全体的に落語っぽくて戦後まだ浅い話だったけど読みやすかった。 戦時中の元お金持ちおばあちゃんのお話と、インテリ女学校卒業おばあちゃんの京都同窓会旅行のお話が好き!

冷蔵庫ママ@suzuki-jg22026年1月6日読み終わった全体的に落語っぽくて戦後まだ浅い話だったけど読みやすかった。 戦時中の元お金持ちおばあちゃんのお話と、インテリ女学校卒業おばあちゃんの京都同窓会旅行のお話が好き!

ネム@hello_world2025年12月31日読み始めた@ 天橋立今年の読み始め 有為転変の中で変わらない美しさを持つ青磁が回っていくのが何とも不思議なかんじ。変わらないはずなのに評価や役割は変わっていくの何故だろうね

ネム@hello_world2025年12月31日読み始めた@ 天橋立今年の読み始め 有為転変の中で変わらない美しさを持つ青磁が回っていくのが何とも不思議なかんじ。変わらないはずなのに評価や役割は変わっていくの何故だろうね

雪餅@yuki3daifuku2025年12月17日読み終わったしばらく積読していたけどようやく読了 連作短編集ということでドラマチックな物語というわけではないけど、各章読み易くサクサク読み進められた。 第七話、八話が特に好きだったな 青い壺が呼び起こす戦時下の思い出が素敵だった (生きていた時は褒めることは無かったという所込みで好き)

雪餅@yuki3daifuku2025年12月17日読み終わったしばらく積読していたけどようやく読了 連作短編集ということでドラマチックな物語というわけではないけど、各章読み易くサクサク読み進められた。 第七話、八話が特に好きだったな 青い壺が呼び起こす戦時下の思い出が素敵だった (生きていた時は褒めることは無かったという所込みで好き)

とまる@tomarunda2025年12月8日買った読み終わった青い壺が見たいろんな家族、いろんな人の出来事。 分かるなぁと思うところも多かったなあ。 50年ぶりの同窓会での場面はとてもおもしろかった。 子供や孫との関わりがリアルでまるで映像を見てるみたいだったな

とまる@tomarunda2025年12月8日買った読み終わった青い壺が見たいろんな家族、いろんな人の出来事。 分かるなぁと思うところも多かったなあ。 50年ぶりの同窓会での場面はとてもおもしろかった。 子供や孫との関わりがリアルでまるで映像を見てるみたいだったな

酸菜魚@suancaiyu2025年12月5日読み終わった@ 自宅かなり面白く読みました、さすが話題になるだけある。 各話だいたい30ページくらいずつなのも読みやすくて◎。 各話の登場人物が前後でどう繋がってるのかを探しながら読むのが楽しかったなぁ。 7話と8話が好き。 あと9話でインテリマダム達が、自分らのことをおばあちゃん扱いする観光地の案内係に嫌気がさして彼を放って銘々に見学し始めちゃうところがいい。歳を重ねたことによる図々しさと、旧友と会えたことで若返ったウキウキ感が同時に感じられる。 案内係がこのおばあちゃん達だいぶ耄碌してるんだなあと勘違いしちゃうのも面白くてにやけた。笑

酸菜魚@suancaiyu2025年12月5日読み終わった@ 自宅かなり面白く読みました、さすが話題になるだけある。 各話だいたい30ページくらいずつなのも読みやすくて◎。 各話の登場人物が前後でどう繋がってるのかを探しながら読むのが楽しかったなぁ。 7話と8話が好き。 あと9話でインテリマダム達が、自分らのことをおばあちゃん扱いする観光地の案内係に嫌気がさして彼を放って銘々に見学し始めちゃうところがいい。歳を重ねたことによる図々しさと、旧友と会えたことで若返ったウキウキ感が同時に感じられる。 案内係がこのおばあちゃん達だいぶ耄碌してるんだなあと勘違いしちゃうのも面白くてにやけた。笑

- ゆ@ReadsID20332025年12月3日読み終わった借りてきた有吉佐和子ことばの選び方、情景の描き方、人物描写が、映えとか盛るとかいう感性が生まれる以前の、五感を通じた具体的な印象で、 自分の昭和50年代ころの記憶とリンクして、空気の質感や窓から差し込む光、水道の水の冷たさとか庭の土の匂いとかを思いながら読んだ。 必ず同じ青い壺がどこかしらに出てくる14話短編のオムニバス形式。 ガスと薪を使う窯で焼き物を作っている牧田。ある日思いの外よい色が出た壺が、さまざまな人物の思惑から旅することになって、各人物の日常をよぎる。 自分が登場人物の目を持っているような、そんな感覚で読み進められた。 人と人との距離感とそこで各話の主人公が抱く印象やせりふが、昭和50年代頃の真実味を感じさせて、昭和って人が多かったよなと思ったり、戦争から年月がさほど経っていなかったななど、昭和を距離を持って振り返る時間になった。 スマホなどを使わずに、自分の肉体で世界を感じ取っていた頃を思い出した。 最終話、タクシー運転手の話す内容をなぜここに書いたのだろうと疑問がわいた。偶然性について、偶然を作品を書くときにも生かしていて、日常には偶然の出来事が結構あるということを表現してるのかな、と今は思っている。

ほんのうに@bk_urchin2025年11月16日読み終わった@ カフェ青い壺が、作られてから十年間様々な人の手に渡り、そこで起こる人間模様を描いている連作短編集。 昭和特有の(?)歯に衣着せぬ物言いが、読んでいて気持ちがいい。(ストレートに伝えているけど、相手がそれを受け入れるかはまた別なので、遺恨が残らないような) 印象に残ったのは… 第七話 戦時下の食糧難の中、裕福な家庭の夫婦が想像の中でフルコースを食べる。戦時下の統制で渇いていた体に贅沢が油のように染み渡ることで、心が晴れていく様子が描かれている。 第十話 とにかく姦しい老婦たちの同窓会旅行。"行く前は不安だけど、行ってみたら(文句はあっても)楽しい"は時代問わず万人共通なんだな。 第十二話 病院の清掃婦が、患者の見舞い花から枯れそうなバラをもらい、乾燥させて、バラの花の枕を作る。狭い寝室の中の枕の甘い香りが伝わってくるような描写が印象的。 生活、仕事、文化、人間がどの話の中にも詰まっていて、読み応えのある小説だった。

ほんのうに@bk_urchin2025年11月16日読み終わった@ カフェ青い壺が、作られてから十年間様々な人の手に渡り、そこで起こる人間模様を描いている連作短編集。 昭和特有の(?)歯に衣着せぬ物言いが、読んでいて気持ちがいい。(ストレートに伝えているけど、相手がそれを受け入れるかはまた別なので、遺恨が残らないような) 印象に残ったのは… 第七話 戦時下の食糧難の中、裕福な家庭の夫婦が想像の中でフルコースを食べる。戦時下の統制で渇いていた体に贅沢が油のように染み渡ることで、心が晴れていく様子が描かれている。 第十話 とにかく姦しい老婦たちの同窓会旅行。"行く前は不安だけど、行ってみたら(文句はあっても)楽しい"は時代問わず万人共通なんだな。 第十二話 病院の清掃婦が、患者の見舞い花から枯れそうなバラをもらい、乾燥させて、バラの花の枕を作る。狭い寝室の中の枕の甘い香りが伝わってくるような描写が印象的。 生活、仕事、文化、人間がどの話の中にも詰まっていて、読み応えのある小説だった。

あめ@candy332025年10月30日読み終わった読書メモ小説青い壺を軸にした短編集。初出は50年ほど前。 戦争を体験した人たちや戦後生まれの人たちの昭和生活のリアルが、淡々と簡潔な筆致で描かれている。 ひとつひとつの話は、なにか大きなことが起こるわけでもなく、全てを事細かに描写しているわけでもない。小さなことを重ね、いろいろ抱えながら人生が続いていくことを示唆しているようである。ドラマも誇張もないのに、引き込まれてしまう。 これらの、ある意味未完の日常のストーリーを青い壺がつないでいく。 最後の再会と決意が、昭和を生きた人の強さを感じさせる。 ちなみに、文字通り真っ青な壺を想像しながら読んでいたが、読み進めるうちに宋の時代の青磁とわかり、脳内壺修正。 平松洋子さんの解説を読んで、私も一度宋の青磁にお目にかかってみたいなあと思った。

あめ@candy332025年10月30日読み終わった読書メモ小説青い壺を軸にした短編集。初出は50年ほど前。 戦争を体験した人たちや戦後生まれの人たちの昭和生活のリアルが、淡々と簡潔な筆致で描かれている。 ひとつひとつの話は、なにか大きなことが起こるわけでもなく、全てを事細かに描写しているわけでもない。小さなことを重ね、いろいろ抱えながら人生が続いていくことを示唆しているようである。ドラマも誇張もないのに、引き込まれてしまう。 これらの、ある意味未完の日常のストーリーを青い壺がつないでいく。 最後の再会と決意が、昭和を生きた人の強さを感じさせる。 ちなみに、文字通り真っ青な壺を想像しながら読んでいたが、読み進めるうちに宋の時代の青磁とわかり、脳内壺修正。 平松洋子さんの解説を読んで、私も一度宋の青磁にお目にかかってみたいなあと思った。 nu@kana_c2025年10月7日買った読み終わった壺っていい字だねぇ なんだか最近本屋さんでよく見るなぁと思い 気づいたら買っていました〜読みました〜 私こういったひとつのピースがオムニバスの串になるお話ってだいすき。 甘えたで我が儘な田舎からやってきたお嬢さまがおばあさまになってから戦時中の幻のディナーパーティーの話をすること、のちに姑を看取ったお嫁さんがほろほろ鳥を食べにいくお話がとてもすき。

nu@kana_c2025年10月7日買った読み終わった壺っていい字だねぇ なんだか最近本屋さんでよく見るなぁと思い 気づいたら買っていました〜読みました〜 私こういったひとつのピースがオムニバスの串になるお話ってだいすき。 甘えたで我が儘な田舎からやってきたお嬢さまがおばあさまになってから戦時中の幻のディナーパーティーの話をすること、のちに姑を看取ったお嫁さんがほろほろ鳥を食べにいくお話がとてもすき。

DN/HP@DN_HP2025年10月6日かつて読んだarchive有吉佐和子は小説が上手い。 わたしが生まれる前の時代、無名を選んだ陶芸家がものにした奇跡の一品、「青い壺」が旅をし辿り着いた先々で主に女性の視点から物語られる、絶対の秘密というよりも少しずつ漏れ出してもきそうな絶妙なラインの、ありそうである、家族の、友人の、ある一時の、人間関係の悲喜交交。それに、まだところどころには“戦後”がこびりついていたその時代。 それぞれの物語とわたしの間にある距離と差異に、分からなさ、反発、掴みきれていない本質もあるけれど、それでも読んでいるうちに自分を重ねて驚いてしまうくらいに感情的になってしまった話、部分もあった。 特に第五話の両目が見えなくなってしまった老母を東京の一人暮らしのマンションに引き取る話には、状況は大分違うけれど、自分の母親の顔が思い浮かんで、少し、とは言えない程度には泣いた。この一編のことを考えながら、暫く会えていない彼女にもまだ元気でいて欲しい、と思い始めるとまた鼻の奥がツンとしてくる。ああ。 そんな母娘を中心とした話には残酷さがあったり、わだかまりを残してはいても“良い話”としても読めたけれど、人の内心や関係性のなかにあるドロりとした暗い感情や思考を見せつけされる話、部分も勿論あって、というか大体がそうで。 そういうの見せられるの苦手なんですよね… と思いながらも読む手が止められなかったのは、冷静で的確な描写、さらりと乾いた文体、何気ないようで特別なフローと自然と乗せられてしまうグルーヴ、つまり、有吉佐和子の書く文章、小説の力があったからだ、と思ってみる。 そして、徐々に各編の登場人物が僅かに重なり合いながら全編を通して運ばれていく壺自体の物語。壺には感情も意思もないけれど、物語るための道具以上の存在感と意味がある気がしてきたところ、最後の一編で陶芸家と再会する様には各編にあったのとはまた別の感動があった。やはり偶然というものは存在する、と思いこめる瞬間。表だって書かれてはいなくても、そこにもうひとつの長い物語がありそれが浮き上がってきたのだ、と思わせれる。鮮やかである。やっぱり有吉佐和子は小説が上手い。 それと、直接的に家父長制を批判するセリフも出てきたりするけれど、全編通してフェミニズムが漂っている、ような気もした。文章自体が古びないのはClassicの特徴だけれど、そんなところにも今読む、読める、読まれている理由があるのかもしれない、と思ったのだった。有吉佐和子は小説が上手いし、その小説は色褪せない。とそんなふうなことも思ったのでした。と、書いてるうちにわたしの文章は散らかってきているけれど、でも良い小説を読んだのは確かである。

DN/HP@DN_HP2025年10月6日かつて読んだarchive有吉佐和子は小説が上手い。 わたしが生まれる前の時代、無名を選んだ陶芸家がものにした奇跡の一品、「青い壺」が旅をし辿り着いた先々で主に女性の視点から物語られる、絶対の秘密というよりも少しずつ漏れ出してもきそうな絶妙なラインの、ありそうである、家族の、友人の、ある一時の、人間関係の悲喜交交。それに、まだところどころには“戦後”がこびりついていたその時代。 それぞれの物語とわたしの間にある距離と差異に、分からなさ、反発、掴みきれていない本質もあるけれど、それでも読んでいるうちに自分を重ねて驚いてしまうくらいに感情的になってしまった話、部分もあった。 特に第五話の両目が見えなくなってしまった老母を東京の一人暮らしのマンションに引き取る話には、状況は大分違うけれど、自分の母親の顔が思い浮かんで、少し、とは言えない程度には泣いた。この一編のことを考えながら、暫く会えていない彼女にもまだ元気でいて欲しい、と思い始めるとまた鼻の奥がツンとしてくる。ああ。 そんな母娘を中心とした話には残酷さがあったり、わだかまりを残してはいても“良い話”としても読めたけれど、人の内心や関係性のなかにあるドロりとした暗い感情や思考を見せつけされる話、部分も勿論あって、というか大体がそうで。 そういうの見せられるの苦手なんですよね… と思いながらも読む手が止められなかったのは、冷静で的確な描写、さらりと乾いた文体、何気ないようで特別なフローと自然と乗せられてしまうグルーヴ、つまり、有吉佐和子の書く文章、小説の力があったからだ、と思ってみる。 そして、徐々に各編の登場人物が僅かに重なり合いながら全編を通して運ばれていく壺自体の物語。壺には感情も意思もないけれど、物語るための道具以上の存在感と意味がある気がしてきたところ、最後の一編で陶芸家と再会する様には各編にあったのとはまた別の感動があった。やはり偶然というものは存在する、と思いこめる瞬間。表だって書かれてはいなくても、そこにもうひとつの長い物語がありそれが浮き上がってきたのだ、と思わせれる。鮮やかである。やっぱり有吉佐和子は小説が上手い。 それと、直接的に家父長制を批判するセリフも出てきたりするけれど、全編通してフェミニズムが漂っている、ような気もした。文章自体が古びないのはClassicの特徴だけれど、そんなところにも今読む、読める、読まれている理由があるのかもしれない、と思ったのだった。有吉佐和子は小説が上手いし、その小説は色褪せない。とそんなふうなことも思ったのでした。と、書いてるうちにわたしの文章は散らかってきているけれど、でも良い小説を読んだのは確かである。

- しすかなおはなし@2025082025年10月5日読み終わったまったく繋がりのない人々にキレイに繋がっていくスタイル。沢山の人々に受け継がれていく様の小気味良さと、値段ではなく、持つ人がどう思って持つかがその物の価値なのだという気持ちにストンと落ち着けた小説。

みう@miu2025年8月17日読み終わった青い壺を巡るオムニバス形式の短編集。出てくるストーリーの人たちの思考がマウントを取っていることが多く、そんなにお金と価値を軸に人を比べなくても、、と思った。 でも青い壺という、ブランド価値もないけれど「ただ美しいモノ」を前にした時の人間性が表れているのかと思うと、それぞれのキャラクターが読み取れてとても興味深い。 ただ素敵だから渡す人もいれば、異国の地で売られてたから歴史的なモノに違いないと判断する人。 自分はモノを見た時に純粋に素敵だと捉えることができるのか。まだまだその自信はないが、本質を捉えて、自分が素敵だと思ったモノは素敵と言いたい。

みう@miu2025年8月17日読み終わった青い壺を巡るオムニバス形式の短編集。出てくるストーリーの人たちの思考がマウントを取っていることが多く、そんなにお金と価値を軸に人を比べなくても、、と思った。 でも青い壺という、ブランド価値もないけれど「ただ美しいモノ」を前にした時の人間性が表れているのかと思うと、それぞれのキャラクターが読み取れてとても興味深い。 ただ素敵だから渡す人もいれば、異国の地で売られてたから歴史的なモノに違いないと判断する人。 自分はモノを見た時に純粋に素敵だと捉えることができるのか。まだまだその自信はないが、本質を捉えて、自分が素敵だと思ったモノは素敵と言いたい。 まりも@marimomo2025年8月3日読んでる第九章の弓香さんの話。あれやこれやと荷物を出し入れしてずっと終わらないパッキングや、出発してみると98%は必要のない心配ごとに頭を悩ませる旅行前の様子が、そのまま自分にそっくりで、おかしくて愛着がわいてしまって何回も読み返してる

まりも@marimomo2025年8月3日読んでる第九章の弓香さんの話。あれやこれやと荷物を出し入れしてずっと終わらないパッキングや、出発してみると98%は必要のない心配ごとに頭を悩ませる旅行前の様子が、そのまま自分にそっくりで、おかしくて愛着がわいてしまって何回も読み返してる

- まおとら@maotora2025年7月29日読み終わった評判が気になって 初、有吉佐和子。 いやいや、本当におもしろかった。 文体、ストーリー、登場人物、 どれもさすがさすが。 すっかり有吉ファンになりました。

ブックねこ@book-neco272025年7月12日買った読み終わった小説何回か読んで、その度に印象に残る場面が違ってくる。 昭和という時代の、今とは違う感覚も面白い。壺という無機質な物だけど、こんなに人にあげる?と思ったり、今ならアウトな価値観にハラハラしながら読んでしまう。

ブックねこ@book-neco272025年7月12日買った読み終わった小説何回か読んで、その度に印象に残る場面が違ってくる。 昭和という時代の、今とは違う感覚も面白い。壺という無機質な物だけど、こんなに人にあげる?と思ったり、今ならアウトな価値観にハラハラしながら読んでしまう。 ひよこまめ@poischiche2025年6月28日読み終わった壺は人の手を渡り歩いて、美術品としての貫禄をつけていくのかもしれない。持ち主たちの会話と人生を蓄積して、古色をつけなくても、歴史ある一級品のような佇まいになる。 会話が生き生きとしていて、どれもそれぞれの声がそのまま聞こえるようだった。会話の中から見える人間関係がリアルで、喫茶店で隣り合った他人の話を盗み聞きしてしまっているような、そんなおもしろさ。

ひよこまめ@poischiche2025年6月28日読み終わった壺は人の手を渡り歩いて、美術品としての貫禄をつけていくのかもしれない。持ち主たちの会話と人生を蓄積して、古色をつけなくても、歴史ある一級品のような佇まいになる。 会話が生き生きとしていて、どれもそれぞれの声がそのまま聞こえるようだった。会話の中から見える人間関係がリアルで、喫茶店で隣り合った他人の話を盗み聞きしてしまっているような、そんなおもしろさ。

彩@aya_toto2025年6月13日今年、至る所で本当によく見る有吉佐知子。 ひとつの壺を巡って、繰り広げられる人間模様。いろんな人生のいろんな瞬間。 ドライな人間観察と軽い感じで読めるのも寝る前に最適でした。

彩@aya_toto2025年6月13日今年、至る所で本当によく見る有吉佐知子。 ひとつの壺を巡って、繰り広げられる人間模様。いろんな人生のいろんな瞬間。 ドライな人間観察と軽い感じで読めるのも寝る前に最適でした。

- みずかん@mizzzkan2025年6月12日読み終わった完璧な青磁の壺は人の手を渡りながら人生のワンシーンを見つめる。壺は主役ではなく、大きな事件も起こらない。でも人間を上手く描くのでとにかくおもしろい。少しドライな目線が心地良かった。

piro@piro2025年6月12日買った読み終わった人から人へ、巡り巡る壺を通して描かれる様々な登場人物たちの物語。 そして、その邂逅を喜ばれたり、少し重荷に感じられたり、盗まれたり、安く売り捌かれたりする、数奇な壺の物語としても楽しく読めました。 この作品が書かれたのは、私が生まれた戦後30年の頃。 私が子供の頃はすでに戦争は遠いもの、、、というイメージでしたが、当時の大人たちにはまだ戦争が身近なものだったことを改めて知らされました。 それから、描かれる人々の人生が妙に生々しくしく感じるのは、私が歳を重ねたからでしょうか。 人の温かさも、世知辛さも読んでいて共感できてしまいます。家族間のあれこれは昔から普遍的なものなのね、、、と思うと、ぼやきのような文章もクスッと笑えます。 また、「美しいもの」を評価するものの曖昧さ。 値段、歴史、目利き、、、価値を決める基準は本当に正しいのかどうか。 約50年前の作品ですが、現代に生きる人にも十分通じる内容だと思います。

piro@piro2025年6月12日買った読み終わった人から人へ、巡り巡る壺を通して描かれる様々な登場人物たちの物語。 そして、その邂逅を喜ばれたり、少し重荷に感じられたり、盗まれたり、安く売り捌かれたりする、数奇な壺の物語としても楽しく読めました。 この作品が書かれたのは、私が生まれた戦後30年の頃。 私が子供の頃はすでに戦争は遠いもの、、、というイメージでしたが、当時の大人たちにはまだ戦争が身近なものだったことを改めて知らされました。 それから、描かれる人々の人生が妙に生々しくしく感じるのは、私が歳を重ねたからでしょうか。 人の温かさも、世知辛さも読んでいて共感できてしまいます。家族間のあれこれは昔から普遍的なものなのね、、、と思うと、ぼやきのような文章もクスッと笑えます。 また、「美しいもの」を評価するものの曖昧さ。 値段、歴史、目利き、、、価値を決める基準は本当に正しいのかどうか。 約50年前の作品ですが、現代に生きる人にも十分通じる内容だと思います。

おでんち@odenchi2025年6月12日読み終わった話題になってたから読んでみたけど、なかなかにおもしろい! 時代が古いけど、日常の話、人々が思う事って今も昔もあんまり変わらないのね〜☺️ さつまいものフルコースの話はよかった。 自分の作った壺が巡り巡って自分の手元に来たというのに、作ったことを信じてもらえないのおもしろい🤣

おでんち@odenchi2025年6月12日読み終わった話題になってたから読んでみたけど、なかなかにおもしろい! 時代が古いけど、日常の話、人々が思う事って今も昔もあんまり変わらないのね〜☺️ さつまいものフルコースの話はよかった。 自分の作った壺が巡り巡って自分の手元に来たというのに、作ったことを信じてもらえないのおもしろい🤣

かにまる@uri7142025年6月7日読み終わった@ 電車美しい青磁の壺をめぐる短編集 何かに対して美しいと感じる気持ちは同じでも、それにどれだけの価値を見出し、どう扱うのかは十人十色。価値というものの曖昧さを思うお話でした。 自分の身の回りの物で、こんなふうに長い旅をしてきた物ってほとんどない(大抵新品で物を買うから) 解説でも惜しみない賛辞を贈られている砧青磁、本物を見てみたいなあ 有吉佐和子さんの話は初めて読んだけど、文章がさらさらと流れるようで心地よい

かにまる@uri7142025年6月7日読み終わった@ 電車美しい青磁の壺をめぐる短編集 何かに対して美しいと感じる気持ちは同じでも、それにどれだけの価値を見出し、どう扱うのかは十人十色。価値というものの曖昧さを思うお話でした。 自分の身の回りの物で、こんなふうに長い旅をしてきた物ってほとんどない(大抵新品で物を買うから) 解説でも惜しみない賛辞を贈られている砧青磁、本物を見てみたいなあ 有吉佐和子さんの話は初めて読んだけど、文章がさらさらと流れるようで心地よい

- ヒソノソ@hisonoso2025年4月29日読み終わった@ 電車青い壺の神たる視点、ではないのだけれど、俯瞰される人生模様がどれもこれもおもしろい。いるいるこんな人というリアルからさらに一歩進んだ観察眼の鋭さよ。 職場の先輩に押し貸しされ、旅の友にちょうどいいなと持ってきた。連作小説なのにやめられず、ひのとり往復でつるっと読了。

ざらめ@theLahme2025年4月28日読み終わった某ラジオパーソナリティがちょこっと言及していたので読んでみた初・有吉佐和子。舞台は昭和だけど、語られるものは普遍的。こういうのを名作って言うんだな…としみじみと思う。

ざらめ@theLahme2025年4月28日読み終わった某ラジオパーソナリティがちょこっと言及していたので読んでみた初・有吉佐和子。舞台は昭和だけど、語られるものは普遍的。こういうのを名作って言うんだな…としみじみと思う。

久保みのり|書店よむにわ@kubomisan2025年3月15日読み終わった美談や愚痴に収束する小説は、おもしろくない。有吉さんの小説はどこまでもリアルで、おもしろい。あぁどこまでも人間だ、生きるって意地汚いこともあるんだと思える本作、ほんとうの名作だ。

久保みのり|書店よむにわ@kubomisan2025年3月15日読み終わった美談や愚痴に収束する小説は、おもしろくない。有吉さんの小説はどこまでもリアルで、おもしろい。あぁどこまでも人間だ、生きるって意地汚いこともあるんだと思える本作、ほんとうの名作だ。

- こおろぎ嬢@cricket1900年1月1日読み終わった有吉佐和子大好きなのでついKindleで買ってしまった。ただ、買った時は小説を読むメンタルではなかったようであまり頭に入ってこなかった。しばらく日をおいて読んでみたらするすると読めた。本を読むのもコンディション次第。有吉佐和子は文章が読みやすくて良い。