DN/HP

@DN_HP

2025年10月10日

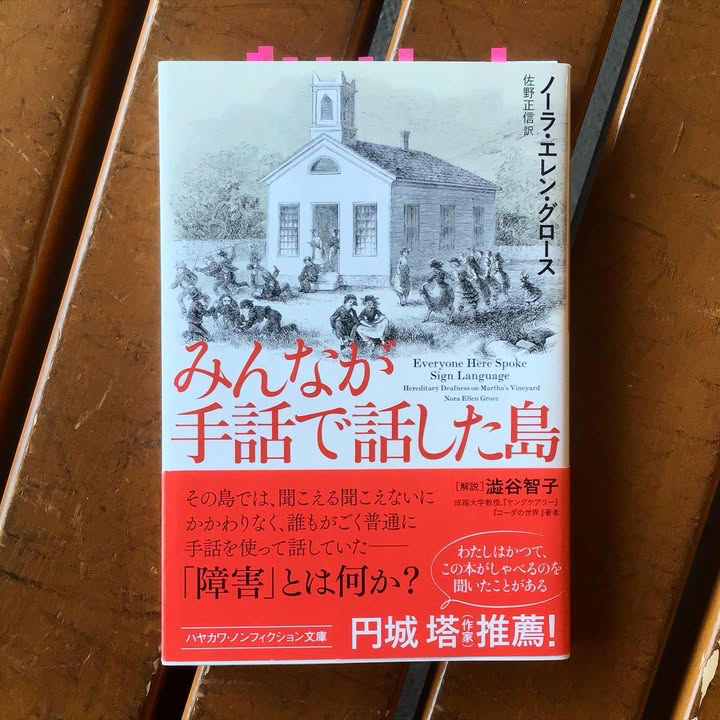

みんなが手話で話した島

ノーラ・エレン・グロース,

Nora Ellen Groce,

佐野正信

かつて読んだ

archive

BEST SF 短編のひとつであるジョン・ヴァーリイの「残像」のことを思い出して手に取った一冊。思想や論理とは別の、歴史や利便性から立ちあがった閉じ気味の小さな“共生社会”は、外部者には結果的に多少排他的になってしまうし、後に外部が大きく食い込むことで消えていってもしまうのだけど、それが自然に成立していたというのはとても重要だし、それ故に希望みたいなものもあるのではと思った。

「残像」のなかで作られるコミニティはこの島のそれとは対局とも言えるのだけど、そのある種開かれている“特別”なコミニティでマイノリティとして社会モデルとしての障害も体験することになる主人公が、一度去ったあとにコミニティに本当の意味で参加するためにする決断、行動は、この本を読んだあとでは更にショッキングに感じる気がしています。

「重要なのは、アメリカ社会全体のように障害者に適応の負担のすべてを押しつけてしまうことなく、一つの社会が障害者に適応できたという事実は、障害者の権利と障害がない者の義務について重要な問題を提起するということである。ヴィンヤード島の経験は、ハンディキャップという概念が気まぐれな社会的カテゴリーであることをはっきりと示している。それが普遍的なものではなく単なる定義の問題であるとすれば、おそらくそれは再定義することができるし、現在使われている「ハンディキャップ」という用語で要約されている文化的先入観の多くも取り除くことができるのである。ヴィンヤード島から引き出せる最も重要な教訓は、共同体が障害者を受け入れる努力をおしまなければ、障害者はその共同体の正規の有益な構成員になれるということである。社会は万人に適応するため、多少であれ自ら変わらなければならないのである。」