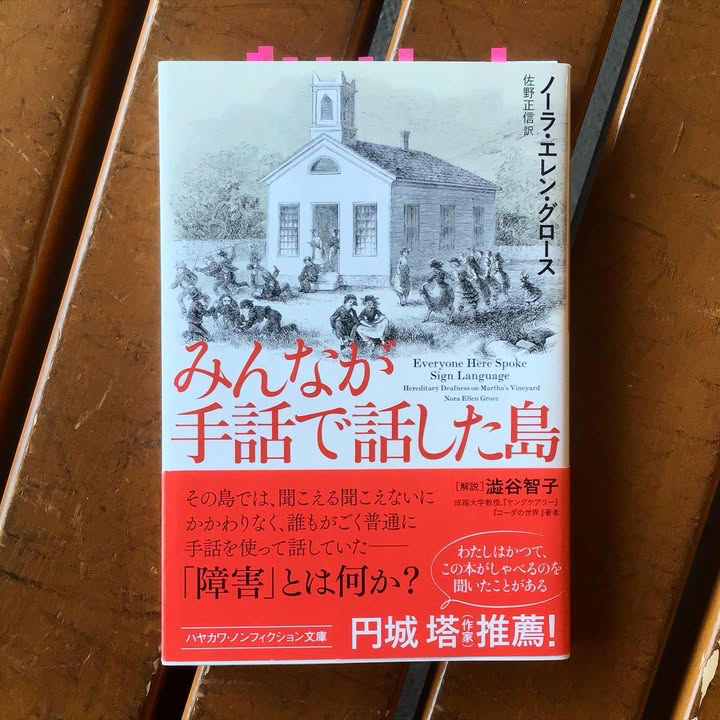

みんなが手話で話した島

90件の記録

積読本を減らしたい@tsundoku-herasu2026年2月15日かつて読んだ「ヴィンヤード島から引き出せる最も重要な教訓は、共同体が障害者を受け容れる努力をおしまなければ、障害者はその共同体の正規の有益な構成員になれるということである。社会は万人に適応するため、多少であれ自ら変わらなければならないのである」 2016年3月20日日本経済新聞 2022年12月3日朝日新聞 2022年12月11日読売新聞 書評欄掲載

積読本を減らしたい@tsundoku-herasu2026年2月15日かつて読んだ「ヴィンヤード島から引き出せる最も重要な教訓は、共同体が障害者を受け容れる努力をおしまなければ、障害者はその共同体の正規の有益な構成員になれるということである。社会は万人に適応するため、多少であれ自ら変わらなければならないのである」 2016年3月20日日本経済新聞 2022年12月3日朝日新聞 2022年12月11日読売新聞 書評欄掲載

りんでん@zkoto4282025年12月30日読み終わったあの人そういえば聾者だったね、と忘れてしまうくらい聾者が身近にいるのが当たり前で、みんなが普通に手話でコミュニケーションを取っていた20世紀初頭までのヴィンランド島。この島では聾がハンディキャップではなかった。 聾をもたらす遺伝的性質を持った一群がコミュニティを保って入植したこと、ある程度洗練された手話体系が既にそこに存在していたこと、がこの聾に対する高い適応の要因らしい。 障害を持つ人に好意と気遣いを示すだけでは障害を持つ人は社会に溶け込めない。 ヴィンランド島の例は「共生社会」という言葉さえ差別的に聞こえてしまうほど、聾者と健聴者の境がない社会だった。

りんでん@zkoto4282025年12月30日読み終わったあの人そういえば聾者だったね、と忘れてしまうくらい聾者が身近にいるのが当たり前で、みんなが普通に手話でコミュニケーションを取っていた20世紀初頭までのヴィンランド島。この島では聾がハンディキャップではなかった。 聾をもたらす遺伝的性質を持った一群がコミュニティを保って入植したこと、ある程度洗練された手話体系が既にそこに存在していたこと、がこの聾に対する高い適応の要因らしい。 障害を持つ人に好意と気遣いを示すだけでは障害を持つ人は社会に溶け込めない。 ヴィンランド島の例は「共生社会」という言葉さえ差別的に聞こえてしまうほど、聾者と健聴者の境がない社会だった。

- 三宅凛太郎@yuio_45222025年11月27日読んでる@ 電車158ページまで読んだ 小説やエッセイばかり読んでいたので、 初めは読むのに苦戦していたけど、 だんだん楽に読めるようになってきた。

- ミハヨダ@mihayoda2025年11月9日読み終わった借りてきた3ヶ月かけてやっと読了。 YouTubeの紹介で読んだ本。 実話なのでとても興味深く、面白かった。 世界が、マーサスヴィンヤード島ならいいのに。 気になる言葉 P116◽️ろう児の語彙習得率は、そのろう児が手話使用者であれば、健聴児の習得率と実質的に一致し、五歳ごろまでにどちらも千語以上の語彙を 習得する。これに対し、口語だけを教え込まれ、手話と接する機会をもたなかったろう児の場 合、五歳までに習得する機能語彙は、わずか数十語にとどまることが少なくない。 P136◽️学校とか、教会とか、声を出して話すのがはばかられる場所で は、健聴者はしばしば手話でお互いの意思を伝え合った。したがって次のような光景はふつう に見られた。 P184◽️ たいていの人は、ろう者について何か記憶している場合でも、聴覚障害とはあまり結び付か ない出来事しか覚えていなかった。 P194◽️ 女から[手話で] どやしつけられたことがあります。その女が往来で義理の妹とけ んかをしたときのことも…義理の妹というのは、耳は きこえてたんですが、けんかのときには、手話を使ってやり合ってました はじめての言葉 P40 糧食りょうしょく◽️食料 P42 環礁かんしょう◽️環状に形成される珊瑚礁のこと P42悄然しょうぜん◽️ひっそりしているさま P46 灌木かんぼく◽️低木 P68清教徒せいきょうと◽️イギリス国教会に,より深い改革かいかくをもとめたプロテスタント P69 炉税ろぜい◽️家庭にあるかまどの数を課税標準とする租税 P72 言辞げんじ◽️ことば

DN/HP@DN_HP2025年10月10日かつて読んだarchiveBEST SF 短編のひとつであるジョン・ヴァーリイの「残像」のことを思い出して手に取った一冊。思想や論理とは別の、歴史や利便性から立ちあがった閉じ気味の小さな“共生社会”は、外部者には結果的に多少排他的になってしまうし、後に外部が大きく食い込むことで消えていってもしまうのだけど、それが自然に成立していたというのはとても重要だし、それ故に希望みたいなものもあるのではと思った。 「残像」のなかで作られるコミニティはこの島のそれとは対局とも言えるのだけど、そのある種開かれている“特別”なコミニティでマイノリティとして社会モデルとしての障害も体験することになる主人公が、一度去ったあとにコミニティに本当の意味で参加するためにする決断、行動は、この本を読んだあとでは更にショッキングに感じる気がしています。 「重要なのは、アメリカ社会全体のように障害者に適応の負担のすべてを押しつけてしまうことなく、一つの社会が障害者に適応できたという事実は、障害者の権利と障害がない者の義務について重要な問題を提起するということである。ヴィンヤード島の経験は、ハンディキャップという概念が気まぐれな社会的カテゴリーであることをはっきりと示している。それが普遍的なものではなく単なる定義の問題であるとすれば、おそらくそれは再定義することができるし、現在使われている「ハンディキャップ」という用語で要約されている文化的先入観の多くも取り除くことができるのである。ヴィンヤード島から引き出せる最も重要な教訓は、共同体が障害者を受け入れる努力をおしまなければ、障害者はその共同体の正規の有益な構成員になれるということである。社会は万人に適応するため、多少であれ自ら変わらなければならないのである。」

DN/HP@DN_HP2025年10月10日かつて読んだarchiveBEST SF 短編のひとつであるジョン・ヴァーリイの「残像」のことを思い出して手に取った一冊。思想や論理とは別の、歴史や利便性から立ちあがった閉じ気味の小さな“共生社会”は、外部者には結果的に多少排他的になってしまうし、後に外部が大きく食い込むことで消えていってもしまうのだけど、それが自然に成立していたというのはとても重要だし、それ故に希望みたいなものもあるのではと思った。 「残像」のなかで作られるコミニティはこの島のそれとは対局とも言えるのだけど、そのある種開かれている“特別”なコミニティでマイノリティとして社会モデルとしての障害も体験することになる主人公が、一度去ったあとにコミニティに本当の意味で参加するためにする決断、行動は、この本を読んだあとでは更にショッキングに感じる気がしています。 「重要なのは、アメリカ社会全体のように障害者に適応の負担のすべてを押しつけてしまうことなく、一つの社会が障害者に適応できたという事実は、障害者の権利と障害がない者の義務について重要な問題を提起するということである。ヴィンヤード島の経験は、ハンディキャップという概念が気まぐれな社会的カテゴリーであることをはっきりと示している。それが普遍的なものではなく単なる定義の問題であるとすれば、おそらくそれは再定義することができるし、現在使われている「ハンディキャップ」という用語で要約されている文化的先入観の多くも取り除くことができるのである。ヴィンヤード島から引き出せる最も重要な教訓は、共同体が障害者を受け入れる努力をおしまなければ、障害者はその共同体の正規の有益な構成員になれるということである。社会は万人に適応するため、多少であれ自ら変わらなければならないのである。」

ゆけまる@yukemar_142025年9月16日読み終わったよい。最近世界史関連書籍読んだ影響か、栄枯盛衰の物語になんだかグッとくる。マーサズヴィンヤード島の聾コミュニティの成り立ちから、ユートピア的な最盛期の様子、そして終焉と、丁寧な調査による一種の「物語」的な構成が効いてた。歴史の必然を感じる。引きのある主題をさておいたとしてもシンプルに書き物として面白い。成り立ちの分析の話は特に丁寧に書かれていて、だいぶ遺伝学的な話があったのも嬉しかった。ちょっとしたミステリーみたい。インタビューを基にした島民の描写も生き生きとしている様子が伝わってきてとても気に入った。当たり前だからこそ記録が残らない、って民俗学界隈の話で聞いたことがあるんだけど、まさに本件もその例の1つで、聾者がごく当たり前の存在だったが故に文書記録にも残らないし、回想の中でも聾であることが特段意識されていなかったというのが印象的。 聾、手話界隈はあまりに勉強不足すぎて、何ら立ち入ったことは言えないのだけど、なんだかほんとに考えさせられるよ。古き良き時代の話だよなぁっていう気もしてしまう。現実味がないと思ってしまうくらい、素敵な話。でもこの「現実味がない」って思ってしまうところが打破されるべきところなのかな、わかんないけど。ゆる言語学ラジオの堀元さんも言ってた気がするけど、こういう話こそ義務教育で扱ってほしい。で、きっとこの手の話って何も聾に限った話ではないんだろうなって思うと、途方に暮れてしまうような、無力感のような思いがある。それでも、この話を「知っている」かどうかって大きいんだと信じてる。 やっぱりこういう話を聞くとさ、どうやったって「泳げない者は沈め」とは思えないよ私には。

ゆけまる@yukemar_142025年9月16日読み終わったよい。最近世界史関連書籍読んだ影響か、栄枯盛衰の物語になんだかグッとくる。マーサズヴィンヤード島の聾コミュニティの成り立ちから、ユートピア的な最盛期の様子、そして終焉と、丁寧な調査による一種の「物語」的な構成が効いてた。歴史の必然を感じる。引きのある主題をさておいたとしてもシンプルに書き物として面白い。成り立ちの分析の話は特に丁寧に書かれていて、だいぶ遺伝学的な話があったのも嬉しかった。ちょっとしたミステリーみたい。インタビューを基にした島民の描写も生き生きとしている様子が伝わってきてとても気に入った。当たり前だからこそ記録が残らない、って民俗学界隈の話で聞いたことがあるんだけど、まさに本件もその例の1つで、聾者がごく当たり前の存在だったが故に文書記録にも残らないし、回想の中でも聾であることが特段意識されていなかったというのが印象的。 聾、手話界隈はあまりに勉強不足すぎて、何ら立ち入ったことは言えないのだけど、なんだかほんとに考えさせられるよ。古き良き時代の話だよなぁっていう気もしてしまう。現実味がないと思ってしまうくらい、素敵な話。でもこの「現実味がない」って思ってしまうところが打破されるべきところなのかな、わかんないけど。ゆる言語学ラジオの堀元さんも言ってた気がするけど、こういう話こそ義務教育で扱ってほしい。で、きっとこの手の話って何も聾に限った話ではないんだろうなって思うと、途方に暮れてしまうような、無力感のような思いがある。それでも、この話を「知っている」かどうかって大きいんだと信じてる。 やっぱりこういう話を聞くとさ、どうやったって「泳げない者は沈め」とは思えないよ私には。

LUCiA@gogo2025年5月10日読み終わった読ませるドキュメンタリーではなく、文化人類学者のフィールドワークの研究結果としての本。だから多分に記録媒体としての部分もあるのだが、その事実や住民の声の記録が面白い。 アメリカ・マサチューセッツ州のマーサズ・ヴィンヤード島では、かつて聞こえない人だけでなく、聞こえる人も当たり前のように手話を使っていた。場合によっては聞こえる人同士でも手話で会話する。聞こえないことがハンディキャップではない。手話は単なる第二言語のような扱いだ。 今ではもうこんなパラダイスな環境は失われているのだが、英語と手話のバイリンガルだ。多言語国家で公用語と第二言語を使い分けるようなものだ。 その歴史を移民前のイギリスにまでたどり、膨大な資料を研究し、生き残りの住民に話を聞き、この本を仕上げた作者。面白過ぎる。 私は元々外国語の勉強(趣味)が好きで、その延長として手話や点字にも興味を持っている。障害とか、そう言った文脈ではなく言語としての興味・関心だ。あいにくまだ興味のみで、手を出せていない。 数ヶ月前に書店でふと見つけた本だが、読んで良かった。そんなパラダイスを実際に体験してみたかったが、今はもう叶わない。叶わない代わりにこの本が体験させてくれる。

LUCiA@gogo2025年5月10日読み終わった読ませるドキュメンタリーではなく、文化人類学者のフィールドワークの研究結果としての本。だから多分に記録媒体としての部分もあるのだが、その事実や住民の声の記録が面白い。 アメリカ・マサチューセッツ州のマーサズ・ヴィンヤード島では、かつて聞こえない人だけでなく、聞こえる人も当たり前のように手話を使っていた。場合によっては聞こえる人同士でも手話で会話する。聞こえないことがハンディキャップではない。手話は単なる第二言語のような扱いだ。 今ではもうこんなパラダイスな環境は失われているのだが、英語と手話のバイリンガルだ。多言語国家で公用語と第二言語を使い分けるようなものだ。 その歴史を移民前のイギリスにまでたどり、膨大な資料を研究し、生き残りの住民に話を聞き、この本を仕上げた作者。面白過ぎる。 私は元々外国語の勉強(趣味)が好きで、その延長として手話や点字にも興味を持っている。障害とか、そう言った文脈ではなく言語としての興味・関心だ。あいにくまだ興味のみで、手を出せていない。 数ヶ月前に書店でふと見つけた本だが、読んで良かった。そんなパラダイスを実際に体験してみたかったが、今はもう叶わない。叶わない代わりにこの本が体験させてくれる。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年3月18日読み終わった訳者あとがきにてアン・クレア・レゾット『目で見ることばで話させて』(岩波書店)の舞台が本書の舞台マーサズ・ヴィンヤード島であることが書かれていて、ちょうど続編『あの子を自由にするために』とともに仕入れていたことがなんとなくうれしい。この3冊はセットで並べよう。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年3月18日読み終わった訳者あとがきにてアン・クレア・レゾット『目で見ることばで話させて』(岩波書店)の舞台が本書の舞台マーサズ・ヴィンヤード島であることが書かれていて、ちょうど続編『あの子を自由にするために』とともに仕入れていたことがなんとなくうれしい。この3冊はセットで並べよう。

mai@mai_swan2025年3月18日読みたい↓早川書房サイトより。面白そう! アメリカ・ボストンの南に位置するマーサズ・ヴィンヤード島。20世紀初頭まで、遺伝性の聴覚障害のある人が多く見られたこの島では、聞こえる聞こえないにかかわりなく、誰もがごく普通に手話を使って話していた。耳の聞こえない人も聞こえる人と同じように育ち、社交し、結婚し、生計を立て、政治に参加した。「障害」「言語」そして「共生社会」とは何かについて深く考えさせる、文化人類学者によるフィールドワークの金字塔。

mai@mai_swan2025年3月18日読みたい↓早川書房サイトより。面白そう! アメリカ・ボストンの南に位置するマーサズ・ヴィンヤード島。20世紀初頭まで、遺伝性の聴覚障害のある人が多く見られたこの島では、聞こえる聞こえないにかかわりなく、誰もがごく普通に手話を使って話していた。耳の聞こえない人も聞こえる人と同じように育ち、社交し、結婚し、生計を立て、政治に参加した。「障害」「言語」そして「共生社会」とは何かについて深く考えさせる、文化人類学者によるフィールドワークの金字塔。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年3月16日読んでるまだ読んでる両人が顔を合わせると、抱擁、奇妙で頻繁で熱心なジェスチャー、心底からの笑顔、その他の懸命な身振りが見られたので、舌の不足は彼らがお互いを想像する妨げというより、他人(ルビ:ひと)が彼らを想像する妨げかと思われた。(p.161)

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年3月16日読んでるまだ読んでる両人が顔を合わせると、抱擁、奇妙で頻繁で熱心なジェスチャー、心底からの笑顔、その他の懸命な身振りが見られたので、舌の不足は彼らがお互いを想像する妨げというより、他人(ルビ:ひと)が彼らを想像する妨げかと思われた。(p.161)

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年3月8日読んでるまだ読んでる島の者らは聾を「そういうもの」とみなし共に暮らしたのに対し、科学者たちは「変種」とみなし誕生を避けるべきものとした。全時代的で因習的で非理性的で...etc.とみなされがちな前者ではなく、現代的で科学的で理性的であることを自負する後者が「非寛容」の仕草をするということ。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年3月8日読んでるまだ読んでる島の者らは聾を「そういうもの」とみなし共に暮らしたのに対し、科学者たちは「変種」とみなし誕生を避けるべきものとした。全時代的で因習的で非理性的で...etc.とみなされがちな前者ではなく、現代的で科学的で理性的であることを自負する後者が「非寛容」の仕草をするということ。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年3月4日読んでるせっかくだからと勢いで読み始める。志津勤務に向かう電車で1章読み、昼過ぎ帰宅して、午後一気に読んでしまおうと思って布団に入って寝た。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年3月4日読んでるせっかくだからと勢いで読み始める。志津勤務に向かう電車で1章読み、昼過ぎ帰宅して、午後一気に読んでしまおうと思って布団に入って寝た。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年3月3日買ったわんころの病院の近くに本屋があり、お店でも仕入れなきゃな〜(でもまだこの本を入れる棚に空きがないぜ〜)となっていたこれを購入。棚を見ていたら呉明益『複眼人』(KADOKAWA)が文庫になっていることを知る。なんてこった。

本屋lighthouse@books-lighthouse2025年3月3日買ったわんころの病院の近くに本屋があり、お店でも仕入れなきゃな〜(でもまだこの本を入れる棚に空きがないぜ〜)となっていたこれを購入。棚を見ていたら呉明益『複眼人』(KADOKAWA)が文庫になっていることを知る。なんてこった。