DN/HP

@DN_HP

2025年10月30日

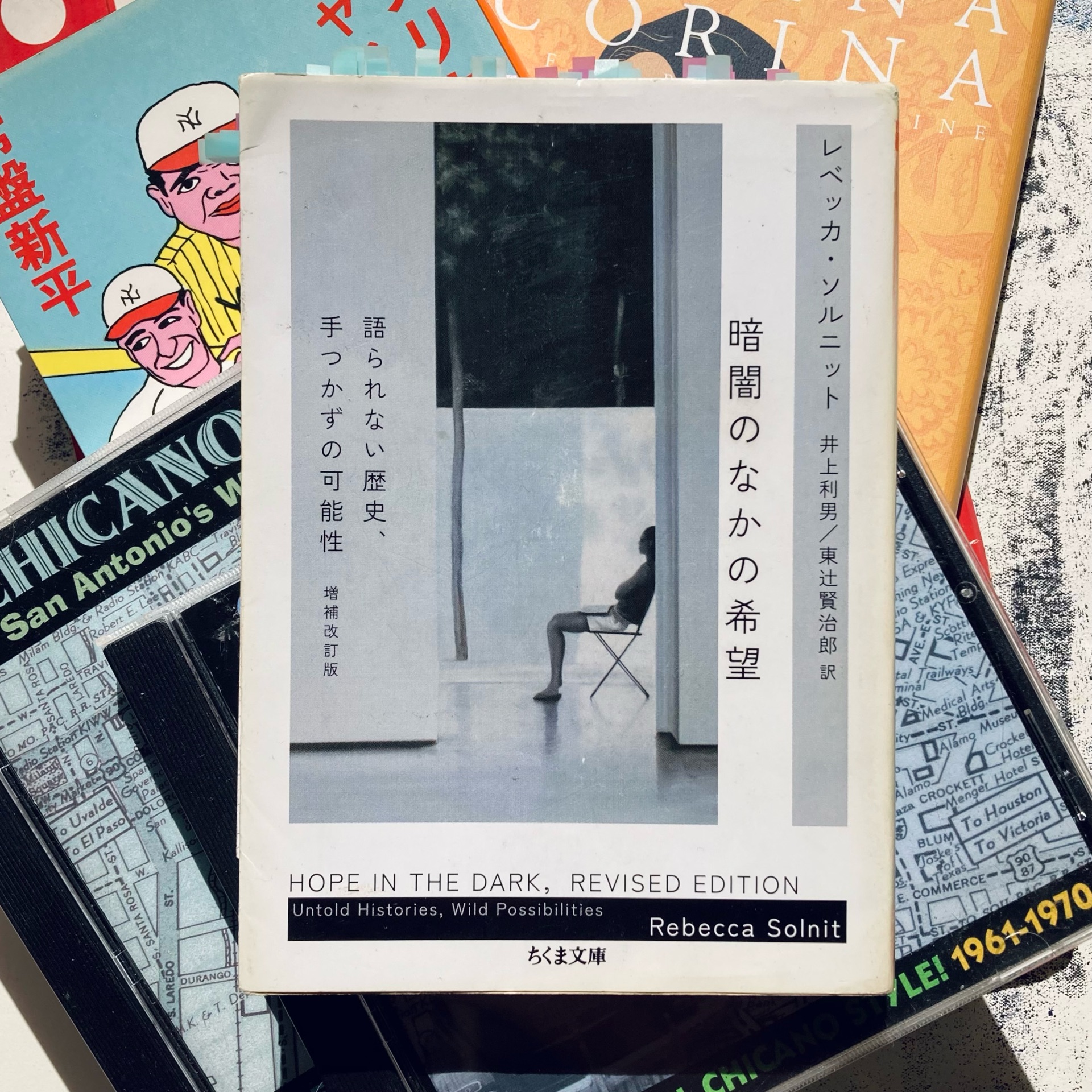

暗闇のなかの希望 増補改訂版

レベッカ・ソルニット,

井上利男,

東辻賢治郎

かつて読んだ

archive

希望

今日はSNSで紹介されていて読んだ「On Not Surrendering in Advance (Or At Any Point Thereafter)」と題された彼女の文章(ここでもこの本と同じように記憶、記録に留めるべき「小さな勝利」が紹介されている)でも引用されていたヴァーツラフ・ハヴェルの言葉を孫引いてみたい。この本のなかではフィッツジェラルドの言葉を受ける形で紹介されていた。

「F・スコット・フィッツジェラルドの言

葉に、「第一級の知性の試金石は心の中で相反する二つの考えを同時に抱いていられること、そのうえで心の働きを失わないこと」という有名なものがある。しかし、世界の状況は総じて二者択一であるべきものとして語られることが多い。そうすると、すべてが順調ということはないのだから、すべてはまったく駄目ということになる。

フィッツジェラルドの言葉の続きは忘れられがちだが、それは「人は、たとえば、物事に希望がないと思いながらも、それは好転させられると決意できねばならない」と続いている。いったい何が一九八五、六年ごろのヴァーツラフ・ハヴェルに希望を持たせていたのだろうか。その頃チェコスロヴァキアはまだソヴィエトの衛星国で、ハヴェルは収監中の劇作家だった。

当時、ハヴェルは次のように書いていた」

「囚人という、とりわけ希望のない状況で私がよく考えている希望とは、世界の状況ではなく、何よりもひとつの精神の状態だと理解している。私たちが内面に希望を持っているか、それとも持っていないか。それは魂の次元であって、必ずしも何らかの世界の様子とか状況の理解に左右されるものではない。希望は予知することではない。それは精神の方向性、心がどこへ向いているかだ。それは直接に経験される世界を超越して、水平線の先のどこかにつながっている。希望とは、そうした深く力強い意味において、物事がよくなることの喜びと同じではないし、ただちに成功をもたらしそうな計画に賭ける意思でもない。むしろ、何かの成功の好機によってではなく、よいことだという理由でそのために働ける能力のことだ。」