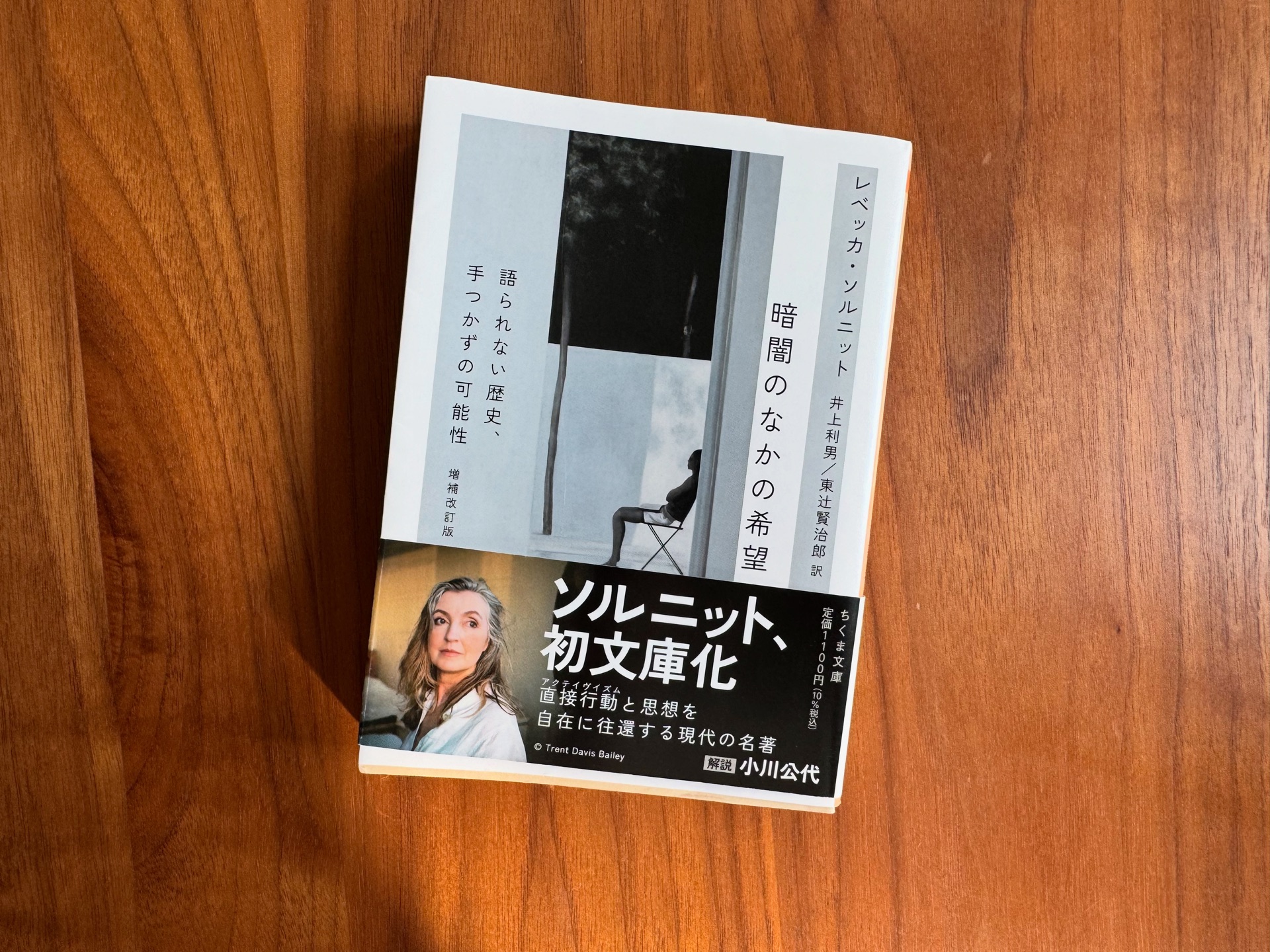

暗闇のなかの希望 増補改訂版 ――語られない歴史、手つかずの可能性 (ちくま文庫 そ-4-1)

暗闇のなかの希望 増補改訂版 ――語られない歴史、手つかずの可能性 (ちくま文庫 そ-4-1)

レベッカ・ソルニット

井上利男

東辻賢治郎

筑摩書房

2023年4月12日

95件の記録

DN/HP@DN_HP2026年2月17日心に残る一節「ひとつの勝利は、それ以降はすべてが永遠にうまくいき、私たちが世の終わりまで無為に過ごせることを意味しない。アクティヴィストの中には、勝利を認めると人びとが戦いをやめてしまうと危惧する者がいる。私がずっと恐れてきたのは、むしろ、勝利が無理だと思ったり、すでに達成された勝利を勝利だと思えなかったりすれば人びとがあきらめてしまったり最初から行動を起こさないのではないかということだった。婚姻の平等性の実現はホモフォビアの終わりではないが、祝福すべきことではある。ひとつの勝利は道の傍らの里程標であり私たちが時には勝利するという証拠であり、私たちの背を押して、足を止めさせずに前に進めるもの——そうであるべきだ。」

DN/HP@DN_HP2026年2月17日心に残る一節「ひとつの勝利は、それ以降はすべてが永遠にうまくいき、私たちが世の終わりまで無為に過ごせることを意味しない。アクティヴィストの中には、勝利を認めると人びとが戦いをやめてしまうと危惧する者がいる。私がずっと恐れてきたのは、むしろ、勝利が無理だと思ったり、すでに達成された勝利を勝利だと思えなかったりすれば人びとがあきらめてしまったり最初から行動を起こさないのではないかということだった。婚姻の平等性の実現はホモフォビアの終わりではないが、祝福すべきことではある。ひとつの勝利は道の傍らの里程標であり私たちが時には勝利するという証拠であり、私たちの背を押して、足を止めさせずに前に進めるもの——そうであるべきだ。」

- Mari@mar-libros3112026年2月9日読みたい「私がこんなことを書くのは、希望はソファに座って宝くじを握りしめながら幸運を願うこととは違うからだ。希望とは非常時にあなたがドアを破るための斧であり、希望はあなたを戸外に引きずり出すはずだからだ。」 今読まれてる、ぬまがさガタリさんのはてなブログに引用されていた。

Moonflower@Moonflower02262026年2月8日読み終わった16 大いなる分断を越えて 〜 すべてがばらばらになり、すべてがまとまりつつある 【感想】 直接行動/アクティヴィズムの歴史と実践と思想を内側から描き、現代社会における希望と可能性の在り処を示す。 著者があとがきで述べるように、本書は端的に彼女の仲間たちを鼓舞するために書かれている。それでもなお/それゆえに、「行動すること」が切り拓く/切り拓いてきた「未来」が如何なるものであったかがありありと描かれているため、社会における不正・差別・不条理への抵抗の必要性と、行動しつづけることが自然と「次」を引き寄せていく可能性とが説得的に語られており、こうしたアクティヴィズムとは縁のないひとをも鼓舞する叙述となっている。そこにいたく感嘆させられた。 原書はイラク戦争期の刊行ながらも、本書が提示する「希望」の普遍性は色褪せることはなく、むしろ今後さらに強まっていくのではないか。ろくでもなさすぎる世界情勢(もちろん国内も含む)に「力」を殺がれる日々がつづき、今後ますますその傾向が深まると思われるだけに、多くの人に読んでもらいたいと思った。

Moonflower@Moonflower02262026年2月8日読み終わった16 大いなる分断を越えて 〜 すべてがばらばらになり、すべてがまとまりつつある 【感想】 直接行動/アクティヴィズムの歴史と実践と思想を内側から描き、現代社会における希望と可能性の在り処を示す。 著者があとがきで述べるように、本書は端的に彼女の仲間たちを鼓舞するために書かれている。それでもなお/それゆえに、「行動すること」が切り拓く/切り拓いてきた「未来」が如何なるものであったかがありありと描かれているため、社会における不正・差別・不条理への抵抗の必要性と、行動しつづけることが自然と「次」を引き寄せていく可能性とが説得的に語られており、こうしたアクティヴィズムとは縁のないひとをも鼓舞する叙述となっている。そこにいたく感嘆させられた。 原書はイラク戦争期の刊行ながらも、本書が提示する「希望」の普遍性は色褪せることはなく、むしろ今後さらに強まっていくのではないか。ろくでもなさすぎる世界情勢(もちろん国内も含む)に「力」を殺がれる日々がつづき、今後ますますその傾向が深まると思われるだけに、多くの人に読んでもらいたいと思った。 DN/HP@DN_HP2026年2月7日心に残る一節「大衆を指して『眠れる巨人』ということがある。それが目覚めるとき、つまり私たちが目覚めるとき、私たちはただの大衆であるだけではない。私たちは市民社会という強大な力となる。その非暴力という方法は、時として、束の間の輝かしい瞬間においては暴力よりも強力であり、体制や軍隊よりも強力である。私たちは自分の足と、存在と、集められた声とヴィジョンによって歴史を書く。」

DN/HP@DN_HP2026年2月7日心に残る一節「大衆を指して『眠れる巨人』ということがある。それが目覚めるとき、つまり私たちが目覚めるとき、私たちはただの大衆であるだけではない。私たちは市民社会という強大な力となる。その非暴力という方法は、時として、束の間の輝かしい瞬間においては暴力よりも強力であり、体制や軍隊よりも強力である。私たちは自分の足と、存在と、集められた声とヴィジョンによって歴史を書く。」

るり@utatanest2026年1月31日読み終わった今ちゃんと読み返そうと思って手に取った。 希望など持てるのだろうかと思うような日々/社会の中で、それでも私たちは諦めるわけにもいかず、結構がんじがらめになったりしているけれど、考えることと身体を動かすことは、繋がっているとソルニットを読むたびに思う。 今日したことを明日もやる、明日することを明後日もやる。積み重ねるように毎日を生きていく。 私たちのそれぞれの積み重ねは、歴史の大流に沈んで100年後には誰も覚えていないだろう。それでも、そこに続いてきた歴史/日々の先頭があるということが、まさしくたくさんの人たちが行ってきた集積であり、暗闇の中で希望を持ち続けるという困難な試みを続けてきた結果であるはず。 今があることと同様に、未来も、そうやって今を積み上げてきたということを、他の誰でもない私/たちがやっていく。

るり@utatanest2026年1月31日読み終わった今ちゃんと読み返そうと思って手に取った。 希望など持てるのだろうかと思うような日々/社会の中で、それでも私たちは諦めるわけにもいかず、結構がんじがらめになったりしているけれど、考えることと身体を動かすことは、繋がっているとソルニットを読むたびに思う。 今日したことを明日もやる、明日することを明後日もやる。積み重ねるように毎日を生きていく。 私たちのそれぞれの積み重ねは、歴史の大流に沈んで100年後には誰も覚えていないだろう。それでも、そこに続いてきた歴史/日々の先頭があるということが、まさしくたくさんの人たちが行ってきた集積であり、暗闇の中で希望を持ち続けるという困難な試みを続けてきた結果であるはず。 今があることと同様に、未来も、そうやって今を積み上げてきたということを、他の誰でもない私/たちがやっていく。

たかむら@ryotakamura04272025年11月12日読み終わったBlueskyで紹介されていたので読んでみました。希望とは何かを考えさせられるとともに、絶望しないことの大切さ、絶望させようとする存在に気づくことの大切さを感じました。これまで起こってきた紛争や活動について、知らなかった視点を得た気がします。小川公代さんの解説も非常に良かったです。いまの状況だからこそ読みたい1冊。

たかむら@ryotakamura04272025年11月12日読み終わったBlueskyで紹介されていたので読んでみました。希望とは何かを考えさせられるとともに、絶望しないことの大切さ、絶望させようとする存在に気づくことの大切さを感じました。これまで起こってきた紛争や活動について、知らなかった視点を得た気がします。小川公代さんの解説も非常に良かったです。いまの状況だからこそ読みたい1冊。

DN/HP@DN_HP2025年10月30日かつて読んだarchive希望今日はSNSで紹介されていて読んだ「On Not Surrendering in Advance (Or At Any Point Thereafter)」と題された彼女の文章(ここでもこの本と同じように記憶、記録に留めるべき「小さな勝利」が紹介されている)でも引用されていたヴァーツラフ・ハヴェルの言葉を孫引いてみたい。この本のなかではフィッツジェラルドの言葉を受ける形で紹介されていた。 「F・スコット・フィッツジェラルドの言 葉に、「第一級の知性の試金石は心の中で相反する二つの考えを同時に抱いていられること、そのうえで心の働きを失わないこと」という有名なものがある。しかし、世界の状況は総じて二者択一であるべきものとして語られることが多い。そうすると、すべてが順調ということはないのだから、すべてはまったく駄目ということになる。 フィッツジェラルドの言葉の続きは忘れられがちだが、それは「人は、たとえば、物事に希望がないと思いながらも、それは好転させられると決意できねばならない」と続いている。いったい何が一九八五、六年ごろのヴァーツラフ・ハヴェルに希望を持たせていたのだろうか。その頃チェコスロヴァキアはまだソヴィエトの衛星国で、ハヴェルは収監中の劇作家だった。 当時、ハヴェルは次のように書いていた」 「囚人という、とりわけ希望のない状況で私がよく考えている希望とは、世界の状況ではなく、何よりもひとつの精神の状態だと理解している。私たちが内面に希望を持っているか、それとも持っていないか。それは魂の次元であって、必ずしも何らかの世界の様子とか状況の理解に左右されるものではない。希望は予知することではない。それは精神の方向性、心がどこへ向いているかだ。それは直接に経験される世界を超越して、水平線の先のどこかにつながっている。希望とは、そうした深く力強い意味において、物事がよくなることの喜びと同じではないし、ただちに成功をもたらしそうな計画に賭ける意思でもない。むしろ、何かの成功の好機によってではなく、よいことだという理由でそのために働ける能力のことだ。」

DN/HP@DN_HP2025年10月30日かつて読んだarchive希望今日はSNSで紹介されていて読んだ「On Not Surrendering in Advance (Or At Any Point Thereafter)」と題された彼女の文章(ここでもこの本と同じように記憶、記録に留めるべき「小さな勝利」が紹介されている)でも引用されていたヴァーツラフ・ハヴェルの言葉を孫引いてみたい。この本のなかではフィッツジェラルドの言葉を受ける形で紹介されていた。 「F・スコット・フィッツジェラルドの言 葉に、「第一級の知性の試金石は心の中で相反する二つの考えを同時に抱いていられること、そのうえで心の働きを失わないこと」という有名なものがある。しかし、世界の状況は総じて二者択一であるべきものとして語られることが多い。そうすると、すべてが順調ということはないのだから、すべてはまったく駄目ということになる。 フィッツジェラルドの言葉の続きは忘れられがちだが、それは「人は、たとえば、物事に希望がないと思いながらも、それは好転させられると決意できねばならない」と続いている。いったい何が一九八五、六年ごろのヴァーツラフ・ハヴェルに希望を持たせていたのだろうか。その頃チェコスロヴァキアはまだソヴィエトの衛星国で、ハヴェルは収監中の劇作家だった。 当時、ハヴェルは次のように書いていた」 「囚人という、とりわけ希望のない状況で私がよく考えている希望とは、世界の状況ではなく、何よりもひとつの精神の状態だと理解している。私たちが内面に希望を持っているか、それとも持っていないか。それは魂の次元であって、必ずしも何らかの世界の様子とか状況の理解に左右されるものではない。希望は予知することではない。それは精神の方向性、心がどこへ向いているかだ。それは直接に経験される世界を超越して、水平線の先のどこかにつながっている。希望とは、そうした深く力強い意味において、物事がよくなることの喜びと同じではないし、ただちに成功をもたらしそうな計画に賭ける意思でもない。むしろ、何かの成功の好機によってではなく、よいことだという理由でそのために働ける能力のことだ。」

しき@shikishaa2025年10月22日読み始めた>希望とは、いつ、どのように意味が生まれ、だれや何にインパクトを与えるのかあらかじめわからないとしても、それでも私たちの為すことに意味があると信じることだ。

しき@shikishaa2025年10月22日読み始めた>希望とは、いつ、どのように意味が生まれ、だれや何にインパクトを与えるのかあらかじめわからないとしても、それでも私たちの為すことに意味があると信じることだ。

Ayako@aya_rb2025年10月8日読み始めた今読むべきp13「あなたの敵は、もう希望はないとあなたが信じることを願っている。無力で立ち上がる理由もない、もう勝てないのだ、そうあなたが思い込んでしまうことを。希望とはギフトだ。だれにも譲り渡す必要はない。そして力だ。捨ててしまう必要はない。」 p27「しかし希望が単なる始まりに過ぎないことは強調しておかなければならない。希望は行動のかわりではなく、その基盤に過ぎない。」 「希望はそこまで導いてくれる。その先は私たちの働きだ」 p48「希望を持つことはあなた自身を未来に捧げることであり、その未来へのコミットメントが、現在を生きられる場所にするのだ。」 週末から観ている配信のなかで、多くのひとが落胆を語りつつ、その中で希望を持つこと、絶望しないことの大切さを説いていた。 絶望してしまったら、誰かを排除することや誰かの権利を奪うことが自らの安寧を守ることだと勘違いしている人たちの思うつぼになってしまう。 わたしは大きく行動することはできないし、それだけの資源ももっていないけれど、今自分の手の中にあるもので、ちいさく抵抗していきたい。 生活の地続きのなかで、身近なものにささやかに働きかけながら、自分とはるかかけ離れた考えを持つ人ともせめて挨拶だけは交わそうとしながら、現在の先にある未来に向かって、希望をもって歩いていきたい。

Ayako@aya_rb2025年10月8日読み始めた今読むべきp13「あなたの敵は、もう希望はないとあなたが信じることを願っている。無力で立ち上がる理由もない、もう勝てないのだ、そうあなたが思い込んでしまうことを。希望とはギフトだ。だれにも譲り渡す必要はない。そして力だ。捨ててしまう必要はない。」 p27「しかし希望が単なる始まりに過ぎないことは強調しておかなければならない。希望は行動のかわりではなく、その基盤に過ぎない。」 「希望はそこまで導いてくれる。その先は私たちの働きだ」 p48「希望を持つことはあなた自身を未来に捧げることであり、その未来へのコミットメントが、現在を生きられる場所にするのだ。」 週末から観ている配信のなかで、多くのひとが落胆を語りつつ、その中で希望を持つこと、絶望しないことの大切さを説いていた。 絶望してしまったら、誰かを排除することや誰かの権利を奪うことが自らの安寧を守ることだと勘違いしている人たちの思うつぼになってしまう。 わたしは大きく行動することはできないし、それだけの資源ももっていないけれど、今自分の手の中にあるもので、ちいさく抵抗していきたい。 生活の地続きのなかで、身近なものにささやかに働きかけながら、自分とはるかかけ離れた考えを持つ人ともせめて挨拶だけは交わそうとしながら、現在の先にある未来に向かって、希望をもって歩いていきたい。

DN/HP@DN_HP2025年10月4日かつて読んだarchive「あなたの敵は、もう希望はないとあなたが信じることを願っている。無力で、立ち上がる理由もない、もう勝てないのだ、そうあなたが思い込んでしまうことを。希望はギフトだ。誰にも譲り渡す必要はない。そして力だ。捨ててしまう必要はない。」 ことあるごとに思い出したり引いたりしている気がするけれど、諦めるわけにはいかないなら、何度でも励まされるしかない。 —— 「大衆を指して『眠れる巨人』ということがある。それが目覚めるとき、つまり私たちが目覚めるとき、私たちはただの大衆であるだけではない。私たちは市民社会という強大な力となる。その非暴力という方法は、時として、束の間の輝かしい瞬間においては暴力よりも強力であり、体制や軍隊よりも強力である。私たちは自分の足と、存在と、集められた声とヴィジョンによって歴史を書く。」 —— 2023 4/24 「物語は私たちを陥れもするし、解き放ちもします。物語によって生かされもし、死にもする私たちですが、聞き手で終わる必要はなく、みずから話し手にもなれます。ここに記す私の物語の目的は、あなたがあなた自身の物語を語るように励ますことなのです。」 冒頭の“日本のみなさんへ”に書かれた文章から思っていたけれど、レベッカ・ソルニットの文章、それが物語る幾つもの小さい勝利、希望にはとても元気が出るし励まされる。最終的な目標に到達することは未だなくてもその過程や、今では当然とされていることの後ろには、幾つもの勝利や希望があったということは、それまでの失敗や挫折、敗北と、少なくとも同じか、それ以上に記憶やこの本のように記録にも留めておく必要があるのだと思う。 アクティビズム、社会運動とのあまり多くはない関わりのなかでたまに思い出すのは、国会前に通っていたときあの坂を下りながら良く聴いていたラップ・ミュージックと、国会前の車道に人が溢れたときに隣を歩いていた友達のことで。多分あれもこの本が改訂された2016年あたりのことだったと思うけれど、そのラッパーは今でも最高にカッコいいし、その友達とは今もたまに並んで街を歩いて本や音楽、社会の話もすることがある。あのときの状況には小さいけれど勝利も感じた気がしているし、彼らの活動や関係が今でも続いていることは、これもやっぱり希望なんじゃないかと思ったりもした。 ここには個人的なことが多分に含まれているけれど、個人の生活のなかにも目を逸らせない失敗や挫折も小さな勝利や希望は同じようにあるし、たまに言うように人生は解決することはないから、ここでもやはり、サボらずに自分自身の物語を語ることは必要なのかもしれない。というのは最近よく辿り着くオチなのだけど、物語、それも“小説”と呼ばれるものはそんな、記録しておかなければ失くしてしまうかもしれない“小さい”希望を、敗北や挫折のなかに書き残すものでもあるかもしれない。多分それは「舞台の真ん中ではなく周縁の暗がりにある」読みたかった物語、そんな気がしています。 「あなたの敵は、もう希望はないとあなたが信じることを願っている。無力で、立ち上がる理由もない、もう勝てないのだ、そうあなたが思い込んでしまうことを。希望はギフトだ。誰にも譲り渡す必要はない。そして力だ。捨ててしまう必要はない。」

DN/HP@DN_HP2025年10月4日かつて読んだarchive「あなたの敵は、もう希望はないとあなたが信じることを願っている。無力で、立ち上がる理由もない、もう勝てないのだ、そうあなたが思い込んでしまうことを。希望はギフトだ。誰にも譲り渡す必要はない。そして力だ。捨ててしまう必要はない。」 ことあるごとに思い出したり引いたりしている気がするけれど、諦めるわけにはいかないなら、何度でも励まされるしかない。 —— 「大衆を指して『眠れる巨人』ということがある。それが目覚めるとき、つまり私たちが目覚めるとき、私たちはただの大衆であるだけではない。私たちは市民社会という強大な力となる。その非暴力という方法は、時として、束の間の輝かしい瞬間においては暴力よりも強力であり、体制や軍隊よりも強力である。私たちは自分の足と、存在と、集められた声とヴィジョンによって歴史を書く。」 —— 2023 4/24 「物語は私たちを陥れもするし、解き放ちもします。物語によって生かされもし、死にもする私たちですが、聞き手で終わる必要はなく、みずから話し手にもなれます。ここに記す私の物語の目的は、あなたがあなた自身の物語を語るように励ますことなのです。」 冒頭の“日本のみなさんへ”に書かれた文章から思っていたけれど、レベッカ・ソルニットの文章、それが物語る幾つもの小さい勝利、希望にはとても元気が出るし励まされる。最終的な目標に到達することは未だなくてもその過程や、今では当然とされていることの後ろには、幾つもの勝利や希望があったということは、それまでの失敗や挫折、敗北と、少なくとも同じか、それ以上に記憶やこの本のように記録にも留めておく必要があるのだと思う。 アクティビズム、社会運動とのあまり多くはない関わりのなかでたまに思い出すのは、国会前に通っていたときあの坂を下りながら良く聴いていたラップ・ミュージックと、国会前の車道に人が溢れたときに隣を歩いていた友達のことで。多分あれもこの本が改訂された2016年あたりのことだったと思うけれど、そのラッパーは今でも最高にカッコいいし、その友達とは今もたまに並んで街を歩いて本や音楽、社会の話もすることがある。あのときの状況には小さいけれど勝利も感じた気がしているし、彼らの活動や関係が今でも続いていることは、これもやっぱり希望なんじゃないかと思ったりもした。 ここには個人的なことが多分に含まれているけれど、個人の生活のなかにも目を逸らせない失敗や挫折も小さな勝利や希望は同じようにあるし、たまに言うように人生は解決することはないから、ここでもやはり、サボらずに自分自身の物語を語ることは必要なのかもしれない。というのは最近よく辿り着くオチなのだけど、物語、それも“小説”と呼ばれるものはそんな、記録しておかなければ失くしてしまうかもしれない“小さい”希望を、敗北や挫折のなかに書き残すものでもあるかもしれない。多分それは「舞台の真ん中ではなく周縁の暗がりにある」読みたかった物語、そんな気がしています。 「あなたの敵は、もう希望はないとあなたが信じることを願っている。無力で、立ち上がる理由もない、もう勝てないのだ、そうあなたが思い込んでしまうことを。希望はギフトだ。誰にも譲り渡す必要はない。そして力だ。捨ててしまう必要はない。」

にわか読書家@niwakadokushoka2025年8月20日読み終わった@ 電車出張のお供に。 去年、高松に行った時に買っていたもの。 20年前に書かれたものがベースになっていると思えない。 今、必要な想像力のための要素が散りばめられていると思う。 著者の別の本を読んだことがあるが、訳者によって印象が違うんだな。

にわか読書家@niwakadokushoka2025年8月20日読み終わった@ 電車出張のお供に。 去年、高松に行った時に買っていたもの。 20年前に書かれたものがベースになっていると思えない。 今、必要な想像力のための要素が散りばめられていると思う。 著者の別の本を読んだことがあるが、訳者によって印象が違うんだな。

ハム@unia2025年4月18日読み終わった〈絶望は私たちに多くを要求しない。絶望はより予測が容易で、悲しむべきことに、安全である。本物の希望は明晰さと想像力を要求する。この世界の問題を見つめる明晰さと、その状況の背後に、不可避でも不変でもないものがある可能性を見出す想像力だ。〉 〈絶望はイデオロギー的な立場ではなく、習慣や反射的な反応だということかもしれない。〉 この本を読んで、なぜハラリの「Nexus」の読後感が希望の書なのに絶望を想起させたのかわかった気がする。 でもそうした絶望こそが希望が生まれる場所でもある。 舞台のスポットライトが当たる場所だけを見ていても本質を捉え損ねてしまう、その周縁にある不確かで見えないものにこそ意識を向けていけたらと思う。 希望は盲目的な期待ではなく、現実の暗さや困難さを正面から見据えたうえで、それでもなお、別の可能性を思い描く力だと言うのはそれこそソルニットによってひとつの光が与えられたかのようだった。 〈世界を変えるストーリーが生まれているのは、無視するように促されてきた場所、あるいは見えないものとして扱われてきた場所だ。〉 最近読んだ永井玲衣さんの著作とも結びつくなと感じた。 語られないもの、小さな声やモノなどの集積を大事にしていきたい。

ハム@unia2025年4月18日読み終わった〈絶望は私たちに多くを要求しない。絶望はより予測が容易で、悲しむべきことに、安全である。本物の希望は明晰さと想像力を要求する。この世界の問題を見つめる明晰さと、その状況の背後に、不可避でも不変でもないものがある可能性を見出す想像力だ。〉 〈絶望はイデオロギー的な立場ではなく、習慣や反射的な反応だということかもしれない。〉 この本を読んで、なぜハラリの「Nexus」の読後感が希望の書なのに絶望を想起させたのかわかった気がする。 でもそうした絶望こそが希望が生まれる場所でもある。 舞台のスポットライトが当たる場所だけを見ていても本質を捉え損ねてしまう、その周縁にある不確かで見えないものにこそ意識を向けていけたらと思う。 希望は盲目的な期待ではなく、現実の暗さや困難さを正面から見据えたうえで、それでもなお、別の可能性を思い描く力だと言うのはそれこそソルニットによってひとつの光が与えられたかのようだった。 〈世界を変えるストーリーが生まれているのは、無視するように促されてきた場所、あるいは見えないものとして扱われてきた場所だ。〉 最近読んだ永井玲衣さんの著作とも結びつくなと感じた。 語られないもの、小さな声やモノなどの集積を大事にしていきたい。

植月 のぞみ@nozomi_uetsuki_r4101900年1月1日読んでる2025年購入した本2025年10月21日に、極右の高市早苗内閣が発足し、これから日本の自由と人権の危機だと感じた時に、本屋さんへ走り買った本。 「第三版への序文(二〇一五年) 希望が拠って立つもの」の章を、地元の駅の改札前のベンチで一気読みした。この本を読んで確信したのは「たった一人の権力への抗議と抵抗が、数年後、数十年後に大きな抵抗運動へ発展し社会変革が起こる」ということ。 差別、暴力、低賃金労働、家父長制などの非人道的な資本主義に苦しむすべての人が、この本で救われてほしい。 この本は、随時読書日記として綴る予定だ。

植月 のぞみ@nozomi_uetsuki_r4101900年1月1日読んでる2025年購入した本2025年10月21日に、極右の高市早苗内閣が発足し、これから日本の自由と人権の危機だと感じた時に、本屋さんへ走り買った本。 「第三版への序文(二〇一五年) 希望が拠って立つもの」の章を、地元の駅の改札前のベンチで一気読みした。この本を読んで確信したのは「たった一人の権力への抗議と抵抗が、数年後、数十年後に大きな抵抗運動へ発展し社会変革が起こる」ということ。 差別、暴力、低賃金労働、家父長制などの非人道的な資本主義に苦しむすべての人が、この本で救われてほしい。 この本は、随時読書日記として綴る予定だ。