DN/HP

@DN_HP

2025年11月16日

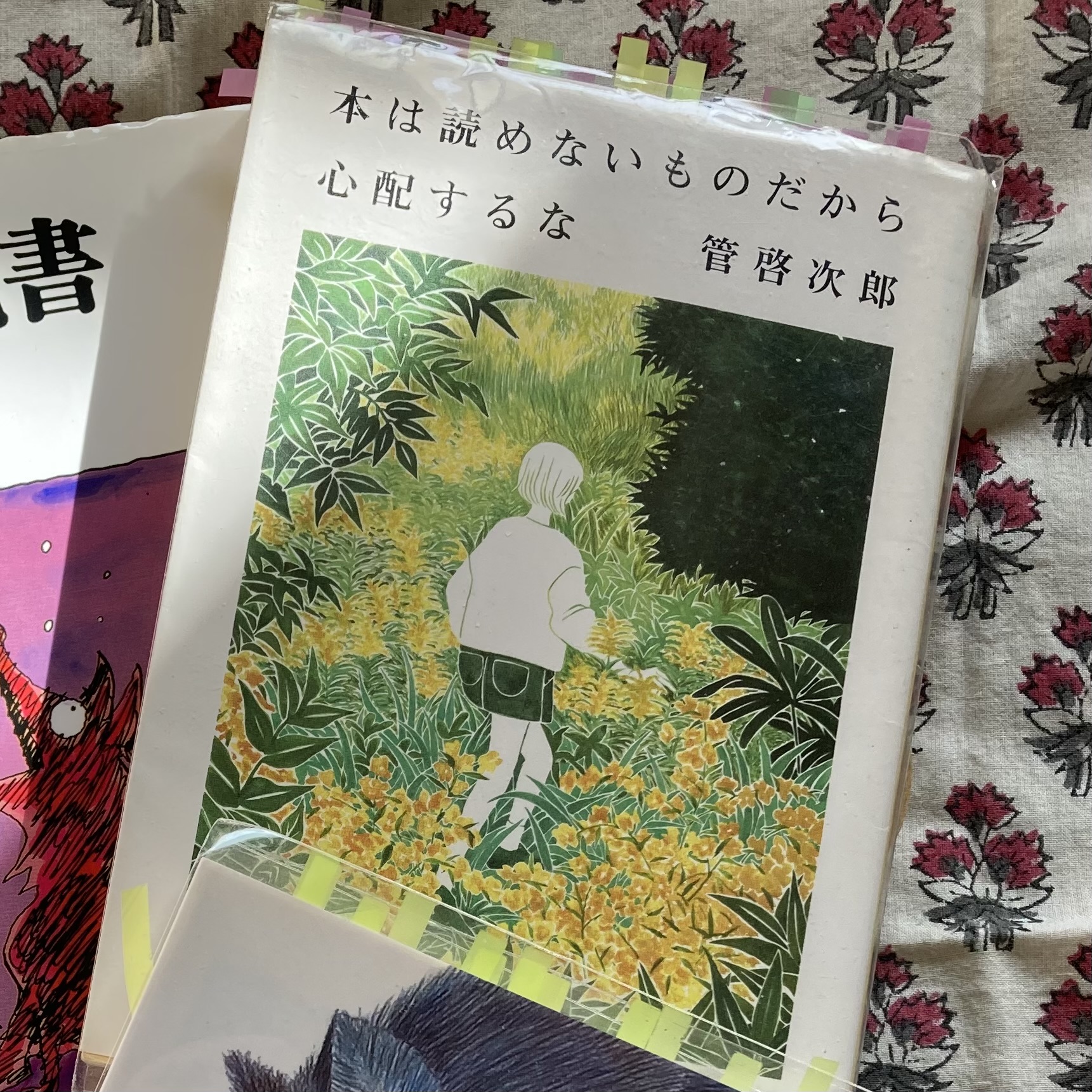

本は読めないものだから心配するな

管啓次郎

「フィクションであろうとなかろうと、人間の文章はリアリズムの言語(指示する実在物があるのだと少なくともいちおうは信じようという取り決めに基づく言語)以外の表現材料をもたず、したがって(酷なことだが)他人の経験がフィクションなのか事実なのかの区別は、結局はつかない。作り事と事実性のあいだの水面のような分割は、多くの場合、書き手の自己申告にしたがうしかない。そんな自己申告的作品提示をうけて、読者であるわれわれはある旅がかつてほんとうにありそこで語られた出来事はたしかにあったのだと信じつつ、紀行を読む。読んで得られるのが、たとえ土地に関する曖味な伝聞の知識と、書き手の「私」として名指される不確実な幽霊の印象にすぎなくても。」

「つまらないことだろうか、無為な読書に終わるだろうか。だがそんな危うい、いわば事実性の「甘やかし」(インダルジェンス)とでもいったものをもって書かれる紀行のいくつかは、他のジャンルでは得難い輝きとリズムにより、読者の心に軽快な高揚感と未来への希望を与えてくれることがある。」

これは紀行文についてだけれど、実話怪談のことを思ったりして、『怪談に至るまでVOL2』に収録の酢豆腐「怪談の〈弱さ〉によせて」という文章も思い出した。