DN/HP

@DN_HP

2026年1月2日

この本には「真実」が書かれている、と思い切って書いてみたい2025年のベストのひとつ。

事実と真実というのは客観と主観の関係にあって、だから「真実はいつもひとつ」ではなくて、人の数だけそれぞれにある、と思っている。「僕にしかない記憶は、つまるところ誰のものでもない僕だけのかけがえのない記憶」(「それはベス」)、誰にでもありえるそんな記憶をわたしは真実と呼びたい。普段は事実をベースにして他人や社会に関わったり関わられたりしているなかで、簡単には表には出てこず触れることの出来ないそんな他人の記憶、真実を真摯に聴き取り否定せず解釈を出来るだけ加えずに書くことで、読んだり話したり考えたり出来るようにするのが「怪談」、だと最近はそんな風に考えている。

そんな他人のその人だけの記憶、真実に触れる、というのはどういうことなのか。誰しもがわたしとは違う記憶、真実をもっている、自分とは違う人間なのだ、と改めて理解することでもあるかもしれない。それはつまり、すべての人の悩みをたちどころに解決したり、世界の謎を一気に暴くような、あるいは「幽霊」が居て、誰の目の前にも同じような姿で出現し得るとか、そんな共通した都合の良い真実など無い、ということも確認出来るということでもあって。

「霊感商法」や「陰謀論」などそうした共通した「真実」が「ある」という、私の不幸や社会の問題もすべてはふだそのせいなのだ、という疲弊した人生では縋りつきたくなるかもしれない心理を利用した「悪意」は、普段は見えていない「隠されて」いるものを見えるようにする、という構造的に「怪談」との親和性が高いのかもしれないし、それを利用することも出来るのだろうけれど、優れた「怪談」、しっかりと誰かのその人だけの記憶、「真実」を書こうとしているものは、その「悪意」に抗する、否定するものでもありえるのだ。わたしはそんな風にも、「怪談」を、この本を読んでいる。読みたい。この優れた怪談本はそんなことも思わせてくれたのだった。

記憶という真実はひとつではなく無数にあるのと同時に、それらは常に同じ形をしているものでも、ひと所に留まっているものでもない。経験が記憶になった時点から変化は始まっているだろうし、それが特異なものであればあるだけ、否定と肯定を繰り返したり、幾つもの解釈を加えたり捨てたり、あるいは一度は忘れようとして、それでも思い出してしまうことで新たな視点が生まれたり、強固に「信じ」込むことで先鋭化したり、そんなことを繰り返すものな気がしている。それが「こどもの頃」(と振り返れる年齢なら)という遠い過去から長い時間そんなことを繰り返してきた、記憶、真実ならば、それは読むものに衝撃を与えるものにまで更に「仕上がって」いたりするのかもしれない。だって、ここに編まれた話は、こわくてきみがわるくて、強烈な異彩と魅力を放っているものばかりではないですか。そんな話に触れてしまったら、立ち尽くし震えながらすべてそのまま受け入れるしかない。まったく。最高である。

そして更に恐ろしいことに、世界との関係がまだ不確かだった「こどもの頃」という時期は誰にでも存在するのだ。他人の仕上がっている強烈な記憶に触れた後に自らの「こどもの頃」を振り返らずにはいられない。そうしてみれば、私だけの「こわい話 きみのわるい話」も蘇ってくる。わたしの「神社のお祭りで父親が入れ替わっていた話」も改めて思い出すことで「仕上がり」つつある。怖い。そんな特別な経験、その追憶もまた、私は他人とはたしかに違う人間なのだ、という根本的ななことを思い出させる。

優れた怪談本には、強烈でユニークなモチーフ、「ネタ」の強さと同時に、それに負けないだけの文章の強さがある。もしかしたらその強さがあれば、「ネタ」の強弱は関係ないのかもしれない。それぞれの話をより伝える為の文体を選び、話のキモを掴み、流れを作り、細部や欠落をときに想像で補い、他人が読んだり考えたり「楽しんだり」出来るものにする。正に文藝である。

この本でわたしが好きな話だと……

「犬屋敷」の3人の小学生が廃屋に忍び込む様を語る冷徹な印象も受ける三人称視点。この文章はカッコいい、と思った。普段読んでいる海外の犯罪小説にも近い「クール」さも感じる。最後にエピローグ的に語られる無惨な「その後」の語り口にも震えた。

わたしの好きな取材時の作家の存在がたしかに描かれるタイプの「きつね」。体験者が語る「きつね」がわたしの認識しているそれとはまったく違うものだ、と作家が気付くと同時にわたしたちも気付かされる、という展開から、もうひとつの「真実」に今度は体験者自身が驚き恐怖を感じる。二度の驚きとふたつの恐怖。そして最後の一文には綺麗な「話のオチ」があって痺れた。

全体としてもかなり改行が多い書き方がされているのだけど、それが特に効果的に感じられた「ミロクノゾキ」。叔母の通夜の晩、ある「決まり」が破られた場に居合わせてしまった少年に迫ってくる怪異の臨場感と少年の焦りと恐怖が短文の連続によってこちらにも迫ってくる感。怖い。

怪異に触れることで促された登場人物の変化を、最後の一文のある文章上の変化によって「事実」として世界、社会のなかにたしかに位置付けるような「別れる理由」。そうか、「怪談」でもこういうことが出来るのか、と感動した。

そしてこの本でいちばん好きな「死柱にこうべを垂れよ」。報告者との出会いから描かれる怪異取材ドキュメント、として読みたい一話。体験者の記憶を聴き取った作家の記憶、というのは「怪談」の基本的な構造だとも思うのだけど、隠したり小出しにすることが効果的だったりする後者の記憶が強く出てくることで不穏さが増し新たな恐怖が現れることもある。最後の一文のまだ「終わっていない」感も怖いし、文章としてカッコ良かった。

そして、各話だけではなく、それら(のモチーフ同士を)をたしかに微かに繋げながら語ることで大きなグルーヴも生み出し、それが徐々に高まっていく全体の構成も素晴らしい。それでいうとトリの大ネタ「人形地獄」もやっぱり凄い。ひとつの話のなかで語られる幾つかの怪異が準に強度、恐度を増していき(怖い→凄い怖い→もっと凄い怖い)、最後にはひとつの体験談にまとまり、その怖さに辿り着く。一冊の本での構成を一話に凝縮したような密度と適切な配置。これもめちゃくちゃ凄い。

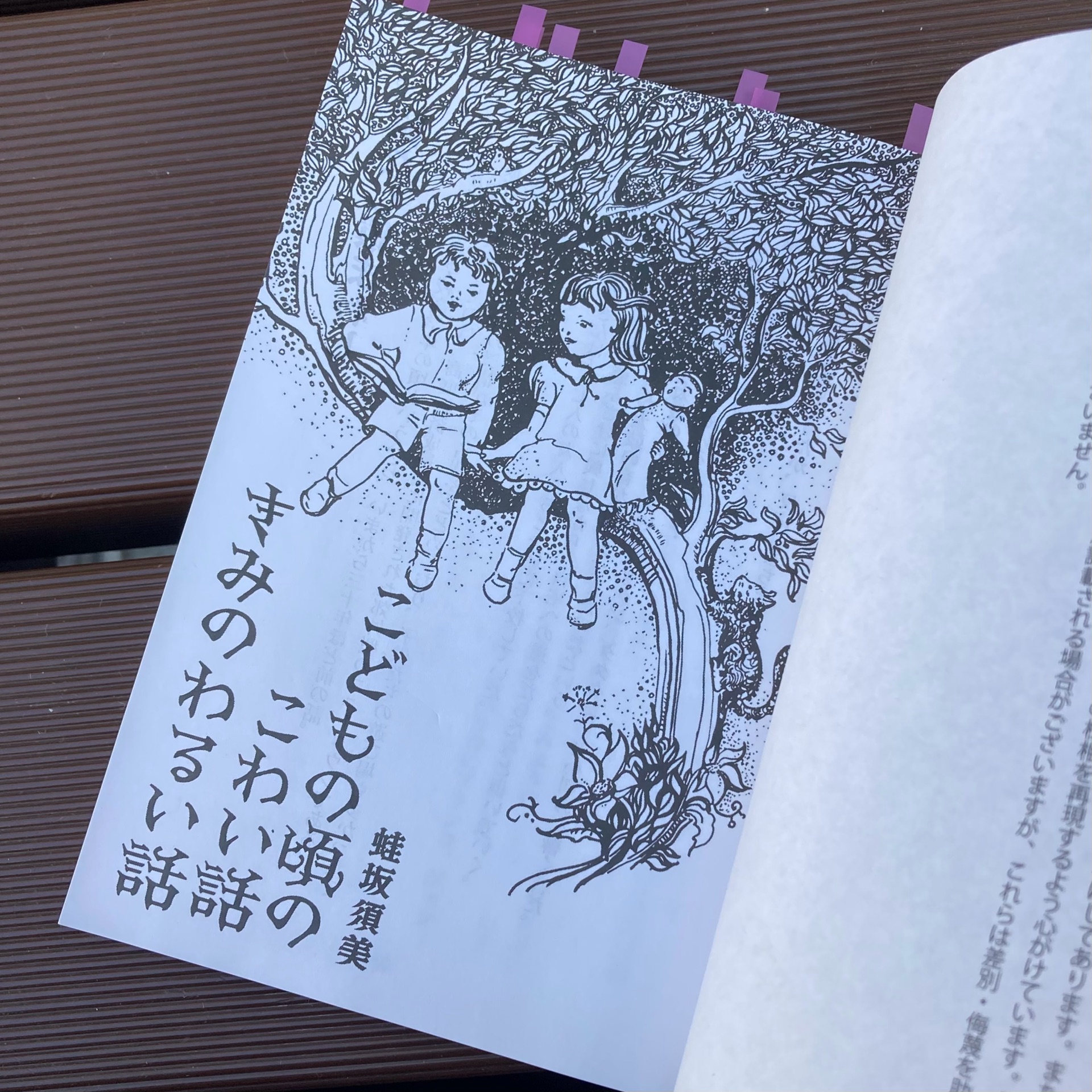

ああ、そう、この本はカバーのデザインも素晴らしいのだった。完全に持っておきたいフィジカル感…… などと長々と書いてしまっているけれど、わたしの語彙と「読み」では魅力を伝えきれないかもしれない、というか前半に書いていたことも的外れかもしれない。みたいな不安と不満はあるし、それだったら「怖い!最高!」とだけ書いて終わりにしてしまっても良いのだけれど、「めんどくさい」ことや魅力、素晴らしさについて考えたり、それを纏まらないままに長々書いてしまったりするのは、本を読むことにまつわる楽しみのひとつだし、それが出来る本は良い本なのはたしかだ。去年の発売から少しして買ってから、何度か読み直しながら、途切れ途切れではあるけれど、考えたり話したり書いたりし続けていたこの一冊は、やっぱり2025年のベスト、と確信を持って書いておきたい。