中根龍一郎

@ryo_nakane

2026年1月22日

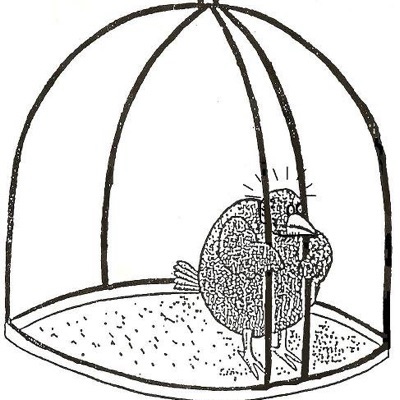

これがそうなのか

永井玲衣

読み終わった

大学時代の終わり近く、学生のころ鋭い問題意識を持っていたはずの学友が、就職してしばらくしてから会ったところ、ひどく凡庸な考え方の人間になってしまっていた、というエピソードを教えられたことがあった。院進せずに、仕事を始めることを考えているという話のときに言われたことだった。

だから気をつけてね、というニュアンスだったと思う。今は問いを立てることができているけれど、社会に出て仕事をしていくうちに、そういうふうに問いを立て、問い直す能力は失われていってしまうものだから、という。気をつけてね。あるいは、覚悟してね、だったのかもしれない。

私は文学部にいた。そこには一定数、小説を書いていたり、批評を書いていたり、研究に打ち込んでいたりする、いわゆるちょっと浮世離れした人たちというのがいて、私はなんとなくそういう側の一員だった。文学が好きで、哲学が好きで、文学と哲学のまわりにある言葉を操作するのが好きで、つまり文学部で勉強をするのが好きだったのだが、その主な動機は楽しみだった。そういうことが好きだし、そういうことをついしてしまうからしているのだった。

走るのが好きでも、走るのを職業にするわけではない。歩くのが好きでも、歩くのを職業にするわけではない。でも職業にしなかったからといって、走ることが好きであったり、歩くことが好きであったりする愛が失われるわけではない。それは人格に根を下ろしている。だから問いを立てることの楽しさは、今も私のなかにある、ような気がする。幸いにして。

でも一方で、仕事をすることによって巡り合った「凡庸な考え方」への愛着も、また自分にあったりする。

『これがそうなのか』のなかに、「問いをかくす言葉」の一章がある。そこで永井が挙げる「問いをかくす言葉」は「ひとそれぞれだから」「結局、承認欲求ですよね」「人間の本能じゃないですか」のみっつだ。それをラストワードに、なにがしかの答えを与えてはいるのだが、しかし対話の場にいる人々がどこか納得することのできないまま取り残されてしまう言葉。紋切り型の言葉でもある。そんなことが答えでいいのだろうか、という違和感がある。もちろん、いいはずがない。私たちが問うとき、私たちは私たちがいまだ知らない答えを欲望している。もう知っている言葉が問いの答えになるなら、それは問うことの欲望が挫折している。

そうした紋切り型の答えを、「凡庸な考え方」ということもできるだろう。ひどく凡庸な考え方の人間になってしまっていた……という、学生時代に聞いた語りを思い出すとき、自分のなかに、いや、凡庸なんて、そんな悪い言い方をしなくてもいいんじゃないかな、という気持ちが湧いてくる(その点で、永井の「問いをかくす言葉」というのは、価値中立的でとてもいい)。

問いをかくす言葉は、問いを簡略にする言葉でもある。それは仕事のなかで避けることができない。限られた業務時間のなかで、複数の関係者がいる事柄について、問えることも、検討する時間も限られている。あるていどのイレギュラーなことは処理できるように業務のラインはつくられているが、一方で、単純化を施さなければ進まないことはたくさんある。

いわゆる差別表現、不快表現について、校正者が指摘することがある。でもある表現がどのように不適切な表現として問題視されるか、どれくらい〈まずい〉のかという文脈は、実のところかなり共有するのがむずかしい。むかしある現場で、ある表現について、さてどう説明したものかな、と思いながら、担当者にギモンを出したことがあった。これなんですけど……という言葉を半ばで引き取りながら、相手はすみやかに頷いて答えた。

「うちのコンプラ的にまずいってことですよね」

なぜその表現が使えないのか、どうした用法なら許容されうるのか、問題になったときにどのような説明がありうるのか……というさまざまな問いを終わらせる、すさまじい破壊力の「問いをかくす言葉」だった。

たしかにその通りであり、突き詰めればそういうことになる。でもそこではかなり大胆な縮約が起きてもいる。しかしいろいろな議論をし、長く対話をしたとしても、結論は同じところに辿り着いただろう。そこからその人がいろいろな関係各所へ説明をするときの言葉も、多少は礼儀正しくなるにせよ、似たようなものになるだろう。それならばひとまず、それで業務を進めたほうがよい。

そこには効用がある。その効用に私たちは助けられてもいる。問いをかくす言葉は、対話を終わらせる言葉でもある。そして私たちは終わらない対話を終わらせる言葉を、ときどき必要とする。対話というのは終わりないものだからだ。そして私たちはその終わらなさに耐えられないからだ。

永井は、この本の別の箇所で、「よろしくお願いいたします」に触れている。それが対話を終わらせる強力な力についておもしろがりながら、でも、対話が終わるということについての違和感にも触れている。「よろしくお願いいたします」は典型的な仕事の言葉だ。そこには業務を完遂させるための機能が備わっている。そのような言葉を、凡庸だ、とか、危険だ、とかいうこともできるかもしれないけれど、一方で私は、そういう言葉のなかに、きちんとねじの締められた工業製品のような機能美のようなものも覚えてしまう。

もちろそれはそれで、学究の徒ではなく職業者になった自分の人生を肯定したいという、「結局、承認欲求ですよね」と言われたら、まあ、はい、そうなのかもしれませんけれども……