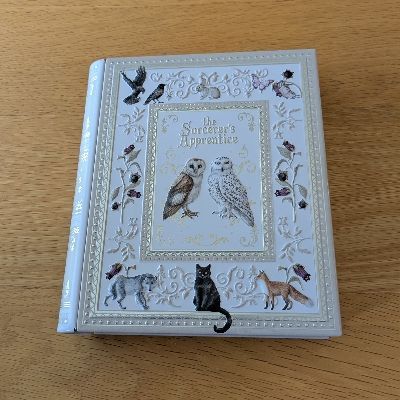

中国の古典文学: 故事と成語

49件の記録

- yh@yh2026年1月9日読み終わった読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅石に立つ矢、を読んでついに全篇読了。 弓術の名人が、岩を虎と間違えて射たところ、その岩に矢が突き刺さったという。意識的にその岩に矢を射ても二度と刺さらず。「一心岩をも通す」のよりどころになるような故事。 *** 年配者になって読むこのような本は、学生時分とはまた違った味わい深さを感じられるものだなあと思い知った。

- yh@yh2026年1月7日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅12月某日。 匹夫も志を奪うべからず、余桃の罪、一敗地に塗れる、を読んだ。 12月某日。 過ぎたるはなお及ばざるがごとし、雁書、刎頸の交わり、法三章、を読んだ。 1月7日。 要領を得ず、その蒔(う)うるや子のごとく その置くや棄つるがごとくす、鼓腹撃壌、を読んだ。 要領は、腰と領(くび)のこと。また、きものの腰帯と襟のところをも指す。着物を畳むときに、腰と襟もとのところを必ず掴む。だから肝腎要のところ、大切な要点を要領というようになった。 「その蒔(う)うるや子のごとく その置くや棄つるがごとくす」は、木を育てる名人の言葉。植え込む時は、子どもをあつかうように心を込めてやるが、あとは捨てた気になって放っておく。そうすれば植木はひとりでに育っていく(私はその邪魔をしないだけのことだ)。この話は政治にも言えることですね、みたいな話になっていくのだが、私には助長や啓発(といった故事)と同じものだと思ったのと、とうぜん子育てにも、そして資産運用にも通じる話だなと思った。 この話は柳宗元の書いた『種樹郭槖駝伝(しゅじゅかくたくだでん)』のあらすじだそうだが、それを含む作品が『唐宋八家文読本』なのかな。

- yh@yh2025年12月21日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅螢雪、覆水盆に返らず、囊中の釘、三人言いて虎を成す、を読んだ。 螢雪の、螢は車胤(しゃいん)、雪は孫康(そんこう)で、それぞれ別人が灯りとした。 覆水盆に返らずは、不可逆の事象一般に使っていたけれど、元は、一度別れた夫婦はなかなかよりを戻せないという例えとのこと。夫婦の別れ話のところを読み進んでいて、「破鏡重円と同じだ」と子は言っていたが、そちらはハッピーエンド、こちらはバッドエンド。 囊中の釘は、出る杭は打たれる、の杭と同じ。読むまでは、何か調和とか大事なものを突き破る異物や異端の者を指す言葉かなと予想していた。登山している時に、食料品の袋(例えばレトルトパックなど)の角をはさみで丸く切って、ザック内の他の袋を破らないようにするハック?があるが、読みながらそんなことも思い出していた。 三人言いて虎を成す、は、人の噂の恐ろしさを現す例えで、本書では関東大震災の時に根も葉もない噂で多くの朝鮮人が殺されたことにも言及している。子もその箇所を読んでびっくりしていた。

- yh@yh2025年12月19日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅青は藍より出でて藍より青し、一網打尽、褒姒 大いに笑う、管をもって天をうかがう、を読んだ。 『荀子』という本?は、青は藍より出でて藍より青し、という言葉から始まっているそうだ。 巻末にさくいんがあるのに、今頃気がついた。さくいんには、目次となっている故事成語のほかに、本文中にのみ登場する別の故事成語やことわざが整理されているが、例えば、青は藍より出でて藍より青しのところで出てくる「朱に交われば赤くなる」とか、管をもって天をうかがうのところで出てくる「葦の髄から天井のぞく」などは、収録されていない。おそらく日本のことわざは収録しない方針で整理されたのだろう。

- yh@yh2025年12月18日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅鶏口となるも牛後となるなかれ、太公望、耳を掩って鐘を盗む、洛陽の紙価を高める、を読んだ。 太公望の本名は、呂尚(りょしょう)。太公望の話は、『史記』にのっているんだなあ。 耳を掩(おお)って鐘を盗む、の話で連想したのは、幼児がいないいないばあをするとき、幼児自身が目をつむったら、自分が眼前の親が見えないからだろうか、自分の姿も眼前の親から見えなくなると思い込んでいたりすることがある、ということ。寓話盛りだくさんという『呂氏春秋』、気になる。

- yh@yh2025年12月17日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅己の欲せざるところは 人に施すなかれ、啓発、群盲 像をなでる、先んずれば人を制す、また呉下の阿蒙にあらず、を読んだ。 最初の二つは論語から。論語の話は、聖人的なので、連続して読むとちょっと飽きがくるように思う。 啓発、「どうすればよいか、どうすればよいかと自分から苦しみ考える者でなければ、私(孔子)だってどうにもしてやれない」ということで、啓発は、問題解決に自発的に取り組む者に対する、識者による最後の一押しということだ。啓発できるような部下がいれば、全く良いのだがなあと思う。自発的に取り組む人たちと共に働きたいものだなあ。 群盲 像をなでる、は消極的な現代の意味で把握していたが、本来の意味は「(仏の教えは)衆生には全体がわからぬだろうけれども、それでもその一端は誰にでも掴めるもの・触れられるものであり、それに近づくことができる」という積極的な救いの教えなのだそうだ。 最後のものは、その後に、「士、別れて三日ならば刮目して相待つべし。」と続く。男子三日会わざれば、というやつだ。この刮目とは、私は勝手に目をカッと見開くことだと思っていたが、目をこする、という意味だという。

- yh@yh2025年12月16日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅掣肘、破竹の勢い、巻土重来、羊頭狗肉、貧者の一灯、を読んだ。破竹とは、竹の種類の一つかと思っていたが、竹を割る、の意味だった。捲土重来は項羽の話だったので、また四面楚歌がちらりと出てきたために、復習がてらそちらの項に寄り道をして、項羽の故郷の楚の国の歌をぐるりの敵兵が歌っている、という絶望的状況、であることを再確認した。貧者の一灯は、本書中では異色のインドの故事成語だった。 さて、そろそろ読んでいない項目を探すのが難しくなってきた。つまり、読了が近づいているということ。年内に読み終わりたいなあ。

- yh@yh2025年12月14日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅騎虎の勢い、を読んだ。北周に帝位を譲らせ、隋の初代帝位に就いた楊堅に因む言葉。虎穴に入らずんば虎子を得ず、の時も楊堅の話だったし、楊堅は虎の例えが好きなのかも。

- yh@yh2025年12月12日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅桃源郷、塞翁が馬、を読んだ。 桃源郷は『淮南子(えなんじ)』からの紹介だが、淮南子(えなんし? えなんじ?)という人がいたのかな(孟子の『孟子』だったり、墨子の『墨子』だったり、荘子(そうし)の『荘子(そうじ)』みたいに)。 塞翁が馬は、先日図書館に行ったときに、馬に因んだ言葉とその意味を線で結ぶクイズが掲示されていて、その中に塞翁が馬があったので、私の方で選んでおいたもの。類似の語として、禍福はあざなえる縄のごとし、も紹介してあった。

- yh@yh2025年12月10日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅破鏡重円(はきょうちょうえん)、干将莫邪(かんしょうばくや)、を読んだ。子どもが今日読む分として、前日に漢字ばかりの言葉を選んでおいたとのこと。 前者は丸い鏡を割り、それぞれ片方を夫妻で持っておいて、それを使って再会を果たす物語。後者は、陽剣の干将と陰剣の莫邪という名刀に関する物語で、「捜神記」においては陽剣の干将は、作った刀工の息子(眉間尺)と、一人の男と、王(おそらく呉王闔閭(こうりょ))3つの首を切ることになる。陽剣なのに、陰性のエピソード。

- yh@yh2025年12月9日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅墨守、株(くいぜ)を守る、を読んだ。今夜は”守”という漢字が使われている項目を選んだのだが、たまたまどちらも、戦国時代の宋の国が出てくる話でもあった。 前者が守っている墨とは墨子のことで、墨守とは、いわば墨子のように「よく守ってすこしもへこたれない」ということ。古い習慣や自説をがんこに守ってゆずらない、という意味にも使われるようで、その意味だと後者の「株を守る」に近いが、私には墨守の方がややポジティブなニュアンスがあるように思われるがどうだろうか。墨子は諸子百家の一人だが、口先だけでないかなりの実践家のようで、大工・土木家・機械技師・数学者・物理学者であったとか。数学や物理学の仕事の成果を知りたいところ。また、雲梯(うんてい)を発明した公輸盤(こうゆばん)という有能な技術者が出てくるが、まさか雲梯が城攻めの道具として発明されたものだったとは驚きだった。 後者が守っている株というのは、「古いやり方」のこと。”むかしうまくいったからといって、その政治を今日にまであてはめようというのは、切り株のそばでうさぎを待っているのと同じだ、と韓非は説いているのだ。”

- yh@yh2025年12月7日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅宋襄の仁、風蕭蕭として易水寒し、を読んだ。 前者は同様の意味の語として、無用の情けを挙げていた。後者は単に故事の紹介で、特別の意味を持たせたものではなく、本書の中では異例な感じがした。戦国時代の北方には燕の国があることが分かった。

- yh@yh2025年12月6日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅面皮(めんぴ)を剥ぐ、蝸牛角上の争い、を読んだ。戦国時代(紀元前4世紀頃)の魏と、三国時代(紀元3世紀)の魏は、全く別の国なのかなあ。 *** 後日調べたところ、二つの魏は、言わば同名異国であることが判った。

- yh@yh2025年12月6日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅虎の威を借る狐、木に縁(よ)りて魚を求む、を読んだ。どちらも戦国時代の話。もう戦国時代がいつの頃で(それは紀元前5世紀〜紀元前3世紀だ)、その頃複数の国がある中で、西に秦があり、南に楚があり、東に斉があって、斉には宣王がいて孟子がいる、みたいなことが、頭に刻み込まれてきている。

- yh@yh2025年12月5日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅君子は庖廚を遠ざく、惻隠の心、を読んだ。どちらもたまたま『孟子』から。 惻隠の心(かわいそうだと思う心)、羞悪の心(悪いことを恥じ、にくむ心)、辞譲の心(ゆずりあいの心)、是非の心(善悪を見分ける心)、の四つの心がそれぞれ、仁、義、礼、智の芽ばえである。人が生まれながらにもつ、四つの芽を育てるべし。ひとたび育てようと決心すれば、限りなく大きくなってゆく。 前者の故事における、宣王の家畜に対する憐れみの心は、すなわち惻隠の心だろう。この心を人民にまで及ぼして、王道をゆけ、と諭す孟子。

- yh@yh2025年12月4日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅乾坤一擲、食指が動く、を読んだ。後者は超能力者のエピソードで面白かった。 乾坤は天と地のこと、食指は人差し指のこと。 天地というと、反対言葉みたいなもの。乾坤は、いぬい、と、ひつじさる、とも読むから、方角的にも180度の関係なのかなと思って、ちょっと干支を数えてみたら、90度の関係だったから、あれっ?という感じがした。

- yh@yh2025年11月29日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅子がインフルエンザに罹ったので(?)、良薬口に苦し、を読んだ。いわゆるタミフルの、粉薬は非常に苦いと言っている。私は子の発症の2日前に予防接種を受けたのだが、どれくらい効果があるやら。

- yh@yh2025年11月28日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅漁夫の利、轍鮒の急、燎原の火、を読んだ。二番目の故事成語については、似たものとして、明日の百より今日の五十、を紹介していた。燎原の火は、早めに対処せよ、という風に用いる場合、病膏肓に入る、でも代用できる場合がありそう。 多くの紀元前故事に触れてきて、歴史の知恵の深さをしみじみ思う。

- yh@yh2025年11月26日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅千丈の堤も螻蟻の穴によって潰ゆ、衣食足りて礼節を知る、を読んだ。どちらの話にも、斉の国の桓公が出てきたので偶然だね!と子どもと言い合った。後者については、似た言葉として、恒産なくして恒心なし、が紹介されていた。物価高に加えて、所得が増えない……そもそも人心は動揺しやすく、その上で今の世の中、そりゃ、礼節も恒心も保てんわ、という感じがして、うすら寒くなった。 ところで、ずっと前に読んだ、百里を行く者は九十を半ばとす、だが、九十九里を半ばとす、じゃなかったかと思って確認したら、九十を半ばとす、が正しかった。この割合でいくと、百里を行く者は九十九を七割五分とす、である。そんな話をした。

- yh@yh2025年11月25日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅杯中の蛇影、李下に冠を正さず、を読んだ。前者は、「病は気から」と「幽霊の正体見たり枯れ尾花」が合わさったような故事という紹介で、まさにその通りの内容。上役の勧める杯を断れないのは辛い。

- yh@yh2025年11月24日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅羹に懲りて膾を吹く、鶏鳴狗盗、を読んだ。後者は子どもが自分一人の時に勝手に読んで、面白かったから私にも読ませようとして、事前に選んでいたらしい。 そういえば以前読んだ、燕雀いづくんぞ鴻鵠の志を知らんや、の言が、子どもに渡した全一冊の漫画三国志に出てきたそうだ。この言葉は秦時代の寸前に言われたものだったので、それから400年くらい後の三国志時代に使われたとしてもおかしくはない。

- yh@yh2025年11月22日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅鳥のまさに死せんとするや その鳴くこと哀し、一衣帯水、を読んだ。後者は、日本と中国は一衣帯水の間柄だ、というように使う、とあるが、今時分そのような言葉をSNSで見かけようもない有り様で、極端な言説ばかりもてはやされている。

- yh@yh2025年11月21日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅多岐亡羊、唇歯輔車(しんしほしゃ)、を読んだ。前者で紹介されるおまけエピソードで、羊番の奴隷が、羊を見失ってしまった理由として、本を読んでました、というものがある。一箱古本市で、亡羊という言葉を屋号につけるかたが時々おられるのだが、この話に因んでいるのだろうと思う。本来的な仕事に精を出さず、脇道である読書に耽るようになっちゃった、というような自虐が込められている、と読んでいる。

- yh@yh2025年11月19日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅臥薪嘗胆、を読んだ。呉越の争い(勾践と夫差)で、降伏を申し入れるとか、それを受けるとか受けないなど、子どもには理解が難しい内容で、よく分からないというので、ぬいぐるみを使って劇仕立てにして演じたら、分かったと言ってくれた。

- yh@yh2025年11月17日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅鳴かず飛ばず、過ちて改めざる これを過ちという、助長、を読んだ。 故事にはよく暴虐な王や皇帝が登場するが、鳴かず飛ばずの故事に登場する楚の国の荘王は珍しく知恵者であった。 過ちて改めざる これを過ちという、は、エンジニアの心得とも思う。

- yh@yh2025年11月16日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅虎穴に入らずんば虎子を得ず、燕雀いずくんぞ鴻鵠の志を知らんや、を読んだ。副読本を参照しながら、秦はたかだか15年で滅んだんだなあと。

- yh@yh2025年11月14日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅竜頭蛇尾、尾を塗中に曳く、苛政は虎よりも猛し、を読んだ。今日は真ん中のものがそうだが、『荘子』からの故事は、比較的子にうけるらしい。

- yh@yh2025年11月12日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅わらびを採る、病膏肓に入る(やまいこうこうにいる)、を読んだ。前者は、殷が終わり周の時代になるときの故事。「膏」「肓」は、それぞれ心臓の下と横隔膜の上を指す。現代でもやはり、手術の難しい場所なのだろうか。

- yh@yh2025年11月11日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅鴛鴦の契り、我が舌を視よ、を読んだ。前者の故事で、晋の康王(暴虐な王)というのが出てくるのだか、他の項目でも出てきたような。なんだったかな。

- yh@yh2025年11月10日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅蛇足、を読んだ。これは分かりやすい話。最近は、この本の副読本や国宝の図鑑を読むのに、子が忙しくて、あまり読み聞かせさせてもらえない。

- yh@yh2025年11月8日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅一将功成って万骨枯る、巧言令色 鮮(すくな)し仁、を読んだ。 前者は、詩人の曹松(そうしょう)の詩句に由来。副読本に書かれていたが、唐代末期の黄巣(こうそう)の乱のところで、黄巣の”その無慈悲な統治手法(批判的な詩が、長安の門に貼られたあと、都にいる詩人全員を処刑したこともある)は悪評を買った。”とあり、この批判的な詩を詠んだのがまさに曹松であり、この故事成語の生まれた瞬間なのだろうなと思う。 他に副読本では、諸子百家の孔子のあたりを参照した。

- yh@yh2025年10月31日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅世に伯楽有りて 然る後に千里の馬有り、何の面目ありてかこれに見(まみ)えん、を読んだ。今日の分を読んだ後、1つか2つ、次に読む項を決めてから就寝することが多い。次回のために四面楚歌などを選んである(基本的に子どもが選んでいる)。

- yh@yh2025年10月21日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅無用の用、井の中の蛙 大海を知らず、を読んだ。どちらも『荘子』より。思想家の荘子のことは、そうし、と振り仮名があり、書物?の『荘子』には、そうじ、と振り仮名がある。この違いは知らなかった。

- yh@yh2025年10月20日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅枕石漱流、などを読んだ。 *** この日の夕方、耐震改修対応で自部屋の本の一部をどこかに移し変えなくてはならない件で、友人宅に預かってもらえることになり、中くらいの段ボール換算で45箱分を搬出、搬入させてもらった。

- yh@yh2025年10月10日読み聞かせ少し読んだ古本寝る前@ 自宅寝る前の読み聞かせ本、子が次はこれを選んできた。やや難しいので、知ってる言葉から選んで読むことにした。矛盾、完璧、一を聞いて十を知る、馬鹿、など読んだ。