amy

@note_1581

2025年3月5日

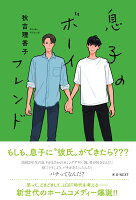

息子のボーイフレンド

秋吉理香子

かつて読んだ

高校生の息子からゲイであるとカミングアウトを受けたBL好き主婦が主人公の小説。

やりたいことやテーマは伝わるけれども、ちょっとひどいなというのが正直な感想だった。

主に以下の2点を挙げて、それぞれそう感じた理由を述べていく。

①マイクロアグレッション、アウティング描写へのフォローがない

②腐女子(BLが好きな女性)の描き方が極端で、これについても意図的なのかが判断つかない

①について

主人公は当初、同性愛嫌悪を内面化しており、息子がゲイであることをカミングアウトされたときも「バチが当たった」なんてことを言っている。

もちろん、この小説のテーマとしては、実際に家族がセクシャルマイノリティであった場合の戸惑いと受容なのだろう。

しかし、息子からカミングアウトされた内容を主人公が長年の親友に話してしまうという明らかなアウティングの場面がある。その場面以外にも、明らかに異性愛規範からくるマイクロアグレッションにゲイである息子とその彼氏が晒される場面があるのだが、最後まで読んでもこのアウティングやマイクロアグレッションに対して明確に「やってはいけないことである」と示す内容がなかった。

小説のテーマを考えると、アウティングやマイクロアグレッションをする人物が出てくることが悪いわけではない。登場人物が自分たちのなかにあった差別や偏見を内省する話はあってもいいし、実際に家族や身近にセクシャルマイノリティに属する人たちがいて戸惑っている人たちもいると思う。

しかし足りないのは、それに対して読んでいる側が「これはやってはいけないことである」と理解できるような場面がないことであった。

主人公が息子の彼氏を家に招くが、そこに本人たちへの何の断りもなく主人公の親友がいて、親友もすでに二人の関係性を知っているという場面は大いに疑問があるし、それをカップルの二人が肯定的に受け入れているのも、アウティングというものに対して著者がよく理解をしていないのではないかと思ってしまう。

②について

主人公と、主人公の長年の親友である女性はいわゆる腐女子である。

腐女子とは細かい定義はあるけれど、この作品だとBLが好きな女性という意味で書かれているものだと思われる。

若かりし頃の勢いというか、未熟さゆえの極端な思考の表現だとは思うけれど、「自分たちの息子をゲイに育ててカップルにする」というような会話も出てくる。

そして、主人公のアウティングを受けて、主人公の親友である女性は彼女の息子とその彼氏のことを知ってしまうのだが、その二人でいわゆるBL的な妄想を面白がってしてみたり、主人公に頼まれたとはいえ息子たちに何も言わずに食事会に参加したりしており、そのことに対しても彼女のしていることが無批判で終わっている。

当然だが、BLを好きな女性たちみんながこんなことをするわけではない。

実際にいる人物で面識があり、カミングアウトするまでに非常に悩んだ人間のことでBL的な妄想をするわけではない。少なくとも私はしない。BLが好きな人間だけれど。

この極端な描写が、過去に散々されてきたBLを好きな女性たちへの偏見を強めることにはならないだろうかと思う。

度々になってしまうが、こういう表現をするなというのではなく、無批判な文脈によってそれを良しとする描写になっていることが問題なのである。

また、主人公が自分の息子がゲイでセクシャルマイノリティ当事者であることについての葛藤や、そのことについての受容や自分自身の変容を描くのであれば、BLが好きな女性=腐女子という言葉についても、自らのアイデンティティを表現する言葉を変えるというような内容もあってよかったのではないか。

男性同士の恋愛フィクションを好むことを「腐っている」というのは同性愛嫌悪にほかならず、もし主人公が息子たちのことを受け入れ、自身の認識や価値観について変容したのなら、「腐女子」という言葉を使うことの意味も考えたと思う。

先述した通り、この本でやりたかったことやテーマは伝わるし、そのテーマはきっと必要とされている。

しかしながら、あまりにもセクシャルマイノリティ周りへの認識が不足しており、アウティングやマイクロアグレッションについて批判的な文脈がなく、結果としてそれを容認している。

セクシャルマイノリティに対して同じく認識が不足している人がこの本を読んだ場合、アウティングやマイクロアグレッションとして描かれていることや、「腐女子」という言葉について、してもいいこと・使ってもいい言葉として受け取られかねない。現状ある差別や偏見を強化してしまいかねないし、それがセクシャルマイノリティへの人権侵害につながる。今この瞬間にも苦しめられている人はいるし、差別で人は死ぬ。

出版社のHPや帯のコメントによると『BLホームコメディ』らしいのだが、コメディにしたかったからセクシャルマイノリティまわりの要素、特にアウティングなどについての批判部分を描写していない・できなかったというのなら、それは著者の力量不足と言うほかない。

私の観測した限りでは、SNSでレビューなどを見ても、こういった部分に言及している感想を見かけなかったので、それらを中心に書いてみた。

もう一度言うが、テーマなどは良かっただけに、これが完成したものだとすればとても残念である。

K.K.

@honnranu

amyさん、はじめまして。K.K.と申します。

私は秋吉理香子『息子のボーイフレンド』は読んでいないのですが、このReadsを読んで一つ思った事があります。それを少しここに書かせていただきます。

amyさんは「腐女子」という単語について、「男性同士の恋愛フィクションを好むことを「腐っている」というのは同性愛嫌悪にほかならず」と書かれています。ですが、私は「腐女子」という単語は「婦女子」を基にしており、婦の字を意図的に腐の字に誤変換したもじりではないかと思っています。

ではなぜ「ふ」の音に「腐」の字を当てたのかというと、「男性同士の恋愛フィクションを好むこと」に対する、当事者のクィア性が自覚されているのではないかと思いました。

以上の事について、amyさんはどうお考えでしょう? もしよければ、お暇な時にでもお返事お待ちしております。

amy

@note_1581

K.K.さん はじめまして

コメントありがとうございます。

"「男性同士の恋愛フィクションを好むこと」に対する、当事者のクィア性"

こちらの文意について判断致しかねました。

具体的にどういう意味でこの言葉を使われたのでしょうか。認識齟齬を防ぐためご説明いただければと存じます

K.K.

@honnranu

amyさんは「「腐女子」という言葉について、してもいいこと・使ってもいい言葉として受け取られかねない」と書かれていますね。「「腐女子」という言葉を使うことの意味」を、「「腐っている」というのは同性愛嫌悪にほかならず」避けるべきとお考えなのだと推察します。

ですが私は、先に書いた通り腐女子は婦女子のもじりなのではないかとぼんやり思っています。「当事者のクィア性」で指すのはつまり、自分を「腐女子」と記号付けたり「男性同士の恋愛フィクションを好むこと」を「腐ってる」と自称する表現に、私はどことなくねじれというか、引け目のようなものを覚えているのかなと想像しているといった感じです。

「当事者のクィア性」という語選びは一つの意味に還元出来るところではないですけれど、大きくは二つ。

単純に人間の恋愛を数で数えると、男性と女性の異性愛が多数派。同性愛は少数派となると思います。恋愛フィクションを楽しむ時、世にある創作もこの傾きとは無関係ではないでしょう。そこで、異性愛(多数派)のフィクションではなく同性愛(少数派)のフィクションを愛好する点において、ひょっとしたらちょっとズレてるのかも。という感覚があるのではないか、と。これが先に言うねじれです。

二つ目は、同性愛という現実に存在する属性をフィクションとして消費する事に対する引け目。自分は実在する人間(の属性)をフィクションとして消費するような性根の人間なのだ、といった自虐とでも言いましょうか。

人が腐女子を自称する時、こういった意識が、「婦女子」のもじりに腐の字を選んだのではないかなと想像していると言った塩梅です。前者は数の問題、後者は当事者の存在する属性をフィクション消費利用する事に対する引け目の問題で、同性愛部分はクリティカルな要素ではないのでは? というのが私の考えです。

amyさんほど勉強家でも強い関心があるわけでもないので、ぼんやりした事を書いている自覚はありますが、何かおかしな事を言っていてもご寛恕くださいますと幸いです。

長々と失礼しました。よければご意見伺いたいです。

amy

@note_1581

K.K.さん、こんにちは。

いただいた2回のコメントについて返信いたします。

※非常に長くなっておりますので、コメントを複数回にわけます

お時間があるときに、ゆっくり読んでいただくことをお勧めします。省略することはできない、それなりに大切なことを書いたつもりです。

amy

@note_1581

①

まずは、文面から読み取った範囲で互いの立場を示します。そうすることで、立場が明確になると思います。

私はBL作品(商業・同人問わず)も男女の恋愛ものも、いわゆるGLという女性の恋愛ものも愛好します。また、BLやGLのレーベルから出版されていないが、ゲイカップル・レズビアンカップルが出るフィクションも恋愛ものの作品として愛好しています。

あらゆる差別に反対しており(あくまで自分はできているとは思わず、実践するうえで学ぶことや自省を行っていくというスタンス)、セクシュアルマイノリティへの差別や偏見をなくすため、あらゆる書籍や当事者が書いた記事などを読んできましたし、日々読んでいます。

また、BLやそれらを愛好する人たちの研究をしているわけでもなく、セクシュアルマイノリティの研究等をしているわけでもない素人です。

K.K.さんはBLを愛好する人という意味での「腐女子」という言葉を知っているが、当事者ではない。特段今までBLを愛好する方たちの社会的な位置づけや歴史をたどってきたのかは知らない。また、セクシュアルマイノリティについての知見も積極的に得ているわけではないため、その分野に関する専門的な用語はわからないという印象を受けましたので、その前提で回答することにいたします。

当然のことながら、限られた文字数ですべてを正しく把握するのは無理なことなので、あくまでも現時点で私はそう認識しているという意味です。

さて、「腐女子」という言葉の由来に関しては、実は諸説あります。ただひとつ、これ!というものを定めるのは非常に難しいです。

BLやBLを愛好する人たちを分析したりする学者や本はいくつか出ていますが、社会学などと比べると数も少なく、またインターネットの発展と時期が被ることもあるため、最初に言い出した人を見つけ出すのが困難という点もあります。

amy

@note_1581

②

また、BLとして愛好しているものが商業作品(BL作品として刊行されたもの)か、同人作品(多くは、もともとの作品がある二次創作であり、作中に出てくる男性キャラクターの関係性を恋愛・性愛として愛好するもの)かによっても、腐女子を名乗る人の意識には違いがあるという印象を持っています。

あくまで私が観測した印象であり、当事者からすれば違うと言われる可能性もあります。

念のため、どちらについても以下に記述します。

◎商業作品 → K.K.さんの言うような、少数派であることによるねじれの点。いわゆる「自分はズレているのではないか」という認識。

まずは、商業作品における少数派であることからくるねじれについて。

これに関しては、異性・同性を問わず、恋愛ものは等しく恋愛ものです。

当然のことながら、少数派=特殊というわけではありません。同性同士で恋愛関係を結ぶ人は、異性同士と比べれば数は少ないかもしれませんが、特殊ではありません。だからといって、男性同士の恋愛フィクションを愛好することを特殊だと言うならば、それは男性同士の恋愛そのものを特殊だと言っているようなものであり、この点が同性愛嫌悪に結びつきます。

同性愛嫌悪とは、同性愛や同性愛者のコミュニティに対する嫌悪感や偏見、恐怖心を持つことを指しますが、差別的な態度や行動そのものを表す言葉でもあります。

「同性同士のカップルなんておかしい」「嫌い」「ありえない」といった、わかりやすい嫌悪を持っていなくても、偏見を含んだ眼差しがあるならば、それは同性愛嫌悪となります。

私の意見としては、「男性同士の同性愛を消費しようとする態度のことを『腐』と特殊化するのをやめましょう」というものです。

amy

@note_1581

③

続いて、同人作品(二次創作)の話に移ります。

◎同人作品(二次創作) → すでにある作品に登場するキャラクターたちを、同性同士のロマンスとして愛好していることへの引け目。

そもそも読解の方法のひとつとして、クィアリーディングという手法があります。

クィアリーディングとは「女性は男性を、男性は女性を」という異性愛の枠内に収まらない性愛のあり方に注目する作品読解の方法です。

夏目漱石の『こころ』についても、「先生」と「K」や「先生」と「私」を同性愛関係として読み解く人もいます。有名どころでは、河出書房新社から出版されている『夏目漱石『こころ』をどう読むか: 文芸の本棚』にて、東浩紀氏がそのようなエッセイを寄稿しています。

また、文学にとどまらず、Official髭男dismの「Pretender」という曲をクィアリーディングとして読むという記事も出ています。

→ Official髭男dismの大ヒット曲「Pretender」を同性愛から読み解く https://gendai.media/articles/-/66965

そのため、「本来ならばゲイ(バイ)として描かれていないキャラクターを同性同士のロマンスとして愛好している」ことは、読解方法のひとつであり、それもまた作品の愛し方の一つにすぎません。

そもそも、フィクションにおいてセクシャリティが提示されていることのほうが稀有なことです。

さまざまな映画、アニメ、漫画、小説、その他のあらゆるフィクションを考えてみてください。

作品内でパートナーの存在が明らかになっていないキャラクターもそうですが、たとえ妻や夫、彼氏や彼女がいるキャラクターや登場人物であっても、彼らや彼女らがバイセクシュアルではないとは限りません。

なぜここでバイセクシュアルが出てきたのかというと、過去に同性のパートナーがいた、または今後できる可能性があるためです。

ここで「いやいや、普通は異性愛者でしょ」となるのであれば、それは異性愛規範に基づく同性愛差別となります。

異性愛規範とは、異性愛を「普通」「自然」とし、同性愛を「異常」「不自然」と考えることです。

特に何も注釈がないのであれば「普通は異性愛者である」というのは、異性愛規範の考え方です。

amy

@note_1581

④

以上の2点から、私は「腐女子」という名乗りを使うことに対して懸念を持っています。

「腐女子」の語義自体に「同性愛は腐っている」という意味が含まれていないかもしれませんが、現在、「BL的表現」に対して「腐注意」と記載したり、「BL的解釈をすること」を「腐らせる」と表現するような用法が生まれている点においては、少なくとも「同性愛差別に加担していない」という理屈は成立しません。こうした用法が広がっている現状において、差別的な意味合いが含まれてしまっていると考えます。

そもそも「腐る」という言葉自体には基本的に否定的な意味がつきまといます。食べ物が腐っているという事例や「性根が腐っている」といった表現に見られるように、一般的に浸透している否定的なイメージを特定の恋愛関係に対して使うことは、当事者に対して不適切であると思います。

さらに、「腐女子」という言葉の成り立ちは一つではありません。自虐的な意味合いが強いものとして、「本来なら異性愛の物語を楽しみ、異性と恋愛をして結婚し、母親として一人前の女性にならなければならないのに、男性同士の恋愛を楽しんで(男性キャラクター同士を勝手にくっつけて)いるダメな私」といった側面もあります。この考え方を解体すると、次のように整理できます。

かなり端的に説明しますが、詳細に触れると非常に長くなるため、簡潔に述べます。

①女性は男性と結婚して子どもを産み、母親になるべきという価値観

→これは、女性が「母親」という役割を果たすべきだという性差別的な価値観が内面化されていることを示しています。

②男性同士の恋愛を楽しんでいることが「ダメ」とされる

→これは同性愛嫌悪の現れです。なぜなら、男性同士の恋愛を「異常」とする価値観が背景にあるからです。

このような成り立ちの側面を考えると、性差別強化や同性愛嫌悪という点から、差別の再生産を助長する可能性があります。したがって、私は「腐女子」という呼称を使用することには避けるべきだと考えます。

amy

@note_1581

⑤

ここまでで、腐女子という呼称が抱える懸念点を挙げ、K.K.さんの「当事者のクィア性」の1つ目の問題への回答をしました。

ここからが2つ目です。

"当事者の存在する属性をフィクション消費することに対する引け目の問題"についてです。

私たちはこれまで、いくつの"異性愛者のフィクション消費"をしてきたでしょうか。異性愛者もまた当事者の存在する属性です。異性愛者が自分は異性愛者だと強く認識していないのは、異性愛が社会のマジョリティであり、自分のセクシャリティに葛藤する必要がなかったからです。社会構造が異性愛者向けに作られており、その中で異性愛者は自動的に乗りやすい立場にあります。これが、性的少数者との非対称性を生み出しているのです。

過去のあらゆる映画、ドラマ、漫画、アニメ、小説には、異性愛の物語が枚挙にいとまがありません。

それならば、なぜ異性愛についてはフィクション消費に引け目を感じないのでしょうか。異性愛がマジョリティであるため、引け目を感じることなく消費が許されているのです。異性愛規範は異性愛を『普通』『自然』とし、恋愛や結婚は男女間で行うべきだという思い込みに過ぎません。

また、詳しくは有斐閣『BLの教科書』を読んでいただければと思いますが、ゲイ男性がBL作品とどう向き合ってきたかについての章が1つあります。私のコメントよりも、よほど確実に彼らがBLとどう向き合ってきたのか、どんな屈託を抱え、どんなところに救われてきたのかが書かれています。

BLの歴史の中では、当事者からの批判や対話が繰り返されてきました。それは現在も続いています。残念ながら、同性愛嫌悪を内包した同性愛フィクションは存在し、それに気づかず消費している人たちもいます。今回の秋吉理香子氏の『息子のボーイフレンド』への私の批判はその点にあります。こうした点については批判されるべきで、その批判を真摯に受け入れるべきです。

amy

@note_1581

⑥

BLを愛好するにあたり、同性婚すらままならない本邦において同性婚に賛同することや、セクシュアルマイノリティへの差別や偏見がなくなるために、また自らに内面化してしまった同性愛嫌悪、異性愛規範や差別や偏見を取り除くために日々反省し学び続けることは、果たすべき責任だと思っています。

恥ずかしながら私も過去にはそういった過ちがありました。中学生のころのことですが、だとしても許されるべきではないですし、反省し続けていきたいと思っています。

やるべきことは同性愛フィクションを愛好することに引け目を感じるのではなく、実際に存在する彼らや彼女たちと連帯していくことだと思っています。

amy

@note_1581

⑦

以上がK.K.さんからいただいたコメントへの回答です。

また、いただいた2回のコメントを読んで、K.K.さんは私がセクシュアルマイノリティの当事者だとは思っていなかったのではないかと感じました。おそらく、私をシスジェンダーでヘテロセクシュアルだと思われていたのでしょう。

K.K.さんのコメントの一部を引用します

●そこで、異性愛(多数派)のフィクションではなく同性愛(少数派)のフィクションを愛好する点において、ひょっとしたらちょっとズレてるのかも。という感覚があるのではないか、と。

●同性愛という現実に存在する属性をフィクションとして消費する事に対する引け目。自分は実在する人間(の属性)をフィクションとして消費するような性根の人間なのだ、といった自虐とでも言いましょうか。

もし、私が当事者である可能性を考慮した上で上記のようなことを書いたのであれば、それは無神経だと言わざるを得ません。

もし特に意識せず、自然とそのように考えていたのであれば、それもまた異性愛規範に基づいて私に対して行われたマイクロアグレッションとなり得ます。

マイクロアグレッションとは、自分では相手を差別したり傷つけたりするつもりはないのに、結果として相手の人権を侵害するような言動や行動のことを意味します。

差別は、ほとんどの場合、差別しよう、わざと傷つけようとして行われるものではありません。

大月書店から『差別はたいてい悪意のない人がする』という本も出版されているほどです。

そして、これも当然ですが、知識がなかったから、わざとじゃないからといって許されることではありません。

こうしたマイクロアグレッションを受け続けて自死するセクシュアルマイノリティも実際に存在します。

少々強い言葉になりますが、差別は人を殺すのです。

職場の上司、同僚、後輩、サークルや部活の仲間、同じクラスの友だち、SNSでコメントをつけたスマホの向こう側の人、電車の隣に座った人。

そういった人たちを、自然と、異性愛者という単語すら頭に思い浮かべずに異性愛者と認識していたのであれば、それが異性愛規範です。

amy

@note_1581

⑧

ここでK.K.さんに私のセクシュアリティやジェンダーを開陳するつもりはありません。無理に教えろとせまるのはカミングアウトの強制につながります。

誤解しないでいただきたいのですが、私はK.K.さんを責めているわけではありません。K.K.さんがどこで生まれ、どこで育ったのかは知りませんが、基本的に世の中には異性愛規範が蔓延しています。物心がついたときから、私たちが目にするあらゆるフィクションや広告には、シスジェンダーの男女が恋愛や結婚をする物語が溢れています。

たとえば、今、TOHOシネマズの公式サイトを見てみました。上映ランキングトップ10のうち、恋愛映画として興行しているものは4作です。すべて邦画で、そのうち男性と女性の異性愛がメインとなっている映画は、4作中すべてです。ラインナップは『ファーストキス1ST KISS』、『35年目のラブレター』、『顔だけじゃ好きになりません』、そして『知らないカノジョ』です。

これだけ恋愛をメインにしたフィクションがあふれているにもかかわらず、異性愛の物語が圧倒的に多く、大きな映画館で興行が組まれるのもほとんどが異性愛を描いた作品です。この社会の構造の中では、異性愛規範を内面化する可能性が非常に高く、それから免れることはほとんど不可能に近いです。セクシュアルマイノリティの当事者であっても、異性愛規範を内面化してしまう人がいるほどです。

この問題については、知識を深め、当事者たちの声に耳を傾けることで、自分の中にある異性愛規範を少しずつ解体していくしかありません。そして、先述しましたが、私はセクシャルマイノリティに関する研究者や専門家ではありません。

ここまで書いた内容は、私自身がセクシャルマイノリティに関する書籍や当事者たちが書いたWebのエッセイ、問題提起の文章を読み、考え、悩んだ結果得たものです。努力とは思っていませんが、それに費やした金銭、時間、手間にはそれなりの価値があると感じています。学びたいと思ったからこそ、BLやGLを愛好する者としての責任と誠実さを示すために、これらを実践しているのです。

amy

@note_1581

⑨

またK.K.さんのコメントを引用します

●amyさんほど勉強家でも強い関心があるわけでもないので、ぼんやりした事を書いている自覚はありますが、何かおかしな事を言っていてもご寛恕くださいますと幸いです。

この文言について、私は学ぶことに労力を使う気がない一方で、これらの内容をわかっていそうな私に聞く姿勢を感じます。一度は図書館や本屋、ネット通販でそれらしき書籍を探したりしてみたのでしょうか。セクシャルマイノリティに関する書籍は数多く出版されており、読みやすい新書も多くあります。

BLに関する研究書もあり、たとえば先述の有斐閣から出版された『BLの教科書』もその一冊です。

他人に聞く前に、セクシャルマイノリティやBLに関する書籍を読んでみて、その上で『腐女子』が同性愛嫌悪に結びつく理由を考えてみることはしなかったのでしょうか。

それでもなお理解できなかったから教えてほしいというコメントをするという選択肢はなかったのでしょうか。もしその過程を経ていたのであれば、認識違いをお詫びします。

また、もし私が当事者であった場合、このように書かれたのでしょうか?

「あなたがセクシュアルマイノリティの当事者である可能性があるとは理解しているものの、私はセクシュアルマイノリティについて十分な理解がないため、意図せず不適切なことを言ってしまうかもしれないという点を許してほしい」といった意味で同じく「amyさんほど~」と書かれたのでしょうか。

繰り返しになりますが、もし私が当事者である可能性を考慮して書かれたのであれば、それはあまりにも無神経ですし、もし意識せず自然にそう考えてしまったのであれば、それこそが異性愛規範の影響を受けているということです。マイクロアグレッションになります。

amy

@note_1581

⑩

ここまで7000字以上を使って書いたのは、前提となる知識や意識を共有しないと、たとえコメントに返信しても、内容が通じないだろうと理解しているからです(異性愛規範を知らない人にそのまま単語を使っても意味が通じないのと同じことです)。これはあくまでも私の親切心からのものです。

この分野に強い関心があるわけでもなく、特に勉強するつもりもない方に対して、用語の説明なしで「わからなければ自分で調べるだろう」という期待を寄せるのが難しいことは、想像に難くないと思います。

勉強する気もなく、理解が不十分なまま書き込んでいる人に対して、変なことを言っても許してほしいとお願いされてまで、私がこれまで金銭や労力をかけて得た知識を無償で伝える義務があるとは思えません。

「丸投げだ」「少しは自分で考えろ」と感じて、コメントを無視することもできましたが、それをしなかったのは単に親切心からです。その点をどうか理解してください。

いただいたコメント以外の内容にも言及し、長くなってしまいましたが、以上をもって私の返信とさせていただきます。

K.K.

@honnranu

「腐女子」という言葉の由来に関しては、実は諸説あります。ただひとつ、これ!というものを定めるのは非常に難しいです。

>その通りだと思います。私も、先述したような背景情報を想像すると、腹落ちする…かも。レベルのものを文言に起こしました。

K.K.

@honnranu

これに関しては、異性・同性を問わず、恋愛ものは等しく恋愛ものです。

当然のことながら、少数派=特殊というわけではありません。

>amyさんのこの考えは立派だと思います。しかし、はぐれ者や少数派である孤立感や不安。多数派の中で、個人ではなく群として生きる安心感(その誘惑)と鍔迫り合いし続けるというのは、とても難しいものだと思います。現実的にも、やすきに流れてしまう方は多いかと思います。個人的に身近な人を見ていて、確固とした立場を持つ事が難しい人も多いように思います。

K.K.

@honnranu

この文言について、私は学ぶことに労力を使う気がない一方で、これらの内容をわかっていそうな私に聞く姿勢を感じます。

>恐らく、知識のあるamyさんが無知なK.K.(私)に教示する、といったような図式をamyさんは想像されたのかと思います。ですが、私は教えて欲しいとは書いていません。こちらとしてはお暇な時に付き合ってもらえたら幸いかなレベルの書き込みでした。

①にあるよう、確かに私は当事者ではありません。「差別は人を殺す」「知識がなかったから、わざとじゃないからといって許されることではありません」とあるよう、当事者でもなく、知識のない私が、軽々しく書き込みをするべきでないというのはその通りのように思います。軽挙妄動でした。

また、そういったいきさつとは無関係に、今回のやりとりが私の勉強となった事は確かです。以下のコメントにあるよう、それはamyさんの親切心のなせる技だと思いました。痛み入ります。