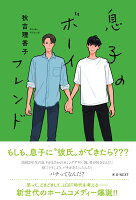

息子のボーイフレンド

5件の記録

みずかり@mm_calling2025年7月6日読み終わったこんな軽いノリの話でいいの!?と1章の母親視点では戸惑ったけど、登場人物ごとの章立てでどんどん現実に向き合わされる。 ラストは鮮やかで多幸感ある風景描写の中に、それぞれの切実さが渦巻いていて涙。

みずかり@mm_calling2025年7月6日読み終わったこんな軽いノリの話でいいの!?と1章の母親視点では戸惑ったけど、登場人物ごとの章立てでどんどん現実に向き合わされる。 ラストは鮮やかで多幸感ある風景描写の中に、それぞれの切実さが渦巻いていて涙。

amy@note_15812025年3月5日かつて読んだ高校生の息子からゲイであるとカミングアウトを受けたBL好き主婦が主人公の小説。 やりたいことやテーマは伝わるけれども、ちょっとひどいなというのが正直な感想だった。 主に以下の2点を挙げて、それぞれそう感じた理由を述べていく。 ①マイクロアグレッション、アウティング描写へのフォローがない ②腐女子(BLが好きな女性)の描き方が極端で、これについても意図的なのかが判断つかない ①について 主人公は当初、同性愛嫌悪を内面化しており、息子がゲイであることをカミングアウトされたときも「バチが当たった」なんてことを言っている。 もちろん、この小説のテーマとしては、実際に家族がセクシャルマイノリティであった場合の戸惑いと受容なのだろう。 しかし、息子からカミングアウトされた内容を主人公が長年の親友に話してしまうという明らかなアウティングの場面がある。その場面以外にも、明らかに異性愛規範からくるマイクロアグレッションにゲイである息子とその彼氏が晒される場面があるのだが、最後まで読んでもこのアウティングやマイクロアグレッションに対して明確に「やってはいけないことである」と示す内容がなかった。 小説のテーマを考えると、アウティングやマイクロアグレッションをする人物が出てくることが悪いわけではない。登場人物が自分たちのなかにあった差別や偏見を内省する話はあってもいいし、実際に家族や身近にセクシャルマイノリティに属する人たちがいて戸惑っている人たちもいると思う。 しかし足りないのは、それに対して読んでいる側が「これはやってはいけないことである」と理解できるような場面がないことであった。 主人公が息子の彼氏を家に招くが、そこに本人たちへの何の断りもなく主人公の親友がいて、親友もすでに二人の関係性を知っているという場面は大いに疑問があるし、それをカップルの二人が肯定的に受け入れているのも、アウティングというものに対して著者がよく理解をしていないのではないかと思ってしまう。 ②について 主人公と、主人公の長年の親友である女性はいわゆる腐女子である。 腐女子とは細かい定義はあるけれど、この作品だとBLが好きな女性という意味で書かれているものだと思われる。 若かりし頃の勢いというか、未熟さゆえの極端な思考の表現だとは思うけれど、「自分たちの息子をゲイに育ててカップルにする」というような会話も出てくる。 そして、主人公のアウティングを受けて、主人公の親友である女性は彼女の息子とその彼氏のことを知ってしまうのだが、その二人でいわゆるBL的な妄想を面白がってしてみたり、主人公に頼まれたとはいえ息子たちに何も言わずに食事会に参加したりしており、そのことに対しても彼女のしていることが無批判で終わっている。 当然だが、BLを好きな女性たちみんながこんなことをするわけではない。 実際にいる人物で面識があり、カミングアウトするまでに非常に悩んだ人間のことでBL的な妄想をするわけではない。少なくとも私はしない。BLが好きな人間だけれど。 この極端な描写が、過去に散々されてきたBLを好きな女性たちへの偏見を強めることにはならないだろうかと思う。 度々になってしまうが、こういう表現をするなというのではなく、無批判な文脈によってそれを良しとする描写になっていることが問題なのである。 また、主人公が自分の息子がゲイでセクシャルマイノリティ当事者であることについての葛藤や、そのことについての受容や自分自身の変容を描くのであれば、BLが好きな女性=腐女子という言葉についても、自らのアイデンティティを表現する言葉を変えるというような内容もあってよかったのではないか。 男性同士の恋愛フィクションを好むことを「腐っている」というのは同性愛嫌悪にほかならず、もし主人公が息子たちのことを受け入れ、自身の認識や価値観について変容したのなら、「腐女子」という言葉を使うことの意味も考えたと思う。 先述した通り、この本でやりたかったことやテーマは伝わるし、そのテーマはきっと必要とされている。 しかしながら、あまりにもセクシャルマイノリティ周りへの認識が不足しており、アウティングやマイクロアグレッションについて批判的な文脈がなく、結果としてそれを容認している。 セクシャルマイノリティに対して同じく認識が不足している人がこの本を読んだ場合、アウティングやマイクロアグレッションとして描かれていることや、「腐女子」という言葉について、してもいいこと・使ってもいい言葉として受け取られかねない。現状ある差別や偏見を強化してしまいかねないし、それがセクシャルマイノリティへの人権侵害につながる。今この瞬間にも苦しめられている人はいるし、差別で人は死ぬ。 出版社のHPや帯のコメントによると『BLホームコメディ』らしいのだが、コメディにしたかったからセクシャルマイノリティまわりの要素、特にアウティングなどについての批判部分を描写していない・できなかったというのなら、それは著者の力量不足と言うほかない。 私の観測した限りでは、SNSでレビューなどを見ても、こういった部分に言及している感想を見かけなかったので、それらを中心に書いてみた。 もう一度言うが、テーマなどは良かっただけに、これが完成したものだとすればとても残念である。

amy@note_15812025年3月5日かつて読んだ高校生の息子からゲイであるとカミングアウトを受けたBL好き主婦が主人公の小説。 やりたいことやテーマは伝わるけれども、ちょっとひどいなというのが正直な感想だった。 主に以下の2点を挙げて、それぞれそう感じた理由を述べていく。 ①マイクロアグレッション、アウティング描写へのフォローがない ②腐女子(BLが好きな女性)の描き方が極端で、これについても意図的なのかが判断つかない ①について 主人公は当初、同性愛嫌悪を内面化しており、息子がゲイであることをカミングアウトされたときも「バチが当たった」なんてことを言っている。 もちろん、この小説のテーマとしては、実際に家族がセクシャルマイノリティであった場合の戸惑いと受容なのだろう。 しかし、息子からカミングアウトされた内容を主人公が長年の親友に話してしまうという明らかなアウティングの場面がある。その場面以外にも、明らかに異性愛規範からくるマイクロアグレッションにゲイである息子とその彼氏が晒される場面があるのだが、最後まで読んでもこのアウティングやマイクロアグレッションに対して明確に「やってはいけないことである」と示す内容がなかった。 小説のテーマを考えると、アウティングやマイクロアグレッションをする人物が出てくることが悪いわけではない。登場人物が自分たちのなかにあった差別や偏見を内省する話はあってもいいし、実際に家族や身近にセクシャルマイノリティに属する人たちがいて戸惑っている人たちもいると思う。 しかし足りないのは、それに対して読んでいる側が「これはやってはいけないことである」と理解できるような場面がないことであった。 主人公が息子の彼氏を家に招くが、そこに本人たちへの何の断りもなく主人公の親友がいて、親友もすでに二人の関係性を知っているという場面は大いに疑問があるし、それをカップルの二人が肯定的に受け入れているのも、アウティングというものに対して著者がよく理解をしていないのではないかと思ってしまう。 ②について 主人公と、主人公の長年の親友である女性はいわゆる腐女子である。 腐女子とは細かい定義はあるけれど、この作品だとBLが好きな女性という意味で書かれているものだと思われる。 若かりし頃の勢いというか、未熟さゆえの極端な思考の表現だとは思うけれど、「自分たちの息子をゲイに育ててカップルにする」というような会話も出てくる。 そして、主人公のアウティングを受けて、主人公の親友である女性は彼女の息子とその彼氏のことを知ってしまうのだが、その二人でいわゆるBL的な妄想を面白がってしてみたり、主人公に頼まれたとはいえ息子たちに何も言わずに食事会に参加したりしており、そのことに対しても彼女のしていることが無批判で終わっている。 当然だが、BLを好きな女性たちみんながこんなことをするわけではない。 実際にいる人物で面識があり、カミングアウトするまでに非常に悩んだ人間のことでBL的な妄想をするわけではない。少なくとも私はしない。BLが好きな人間だけれど。 この極端な描写が、過去に散々されてきたBLを好きな女性たちへの偏見を強めることにはならないだろうかと思う。 度々になってしまうが、こういう表現をするなというのではなく、無批判な文脈によってそれを良しとする描写になっていることが問題なのである。 また、主人公が自分の息子がゲイでセクシャルマイノリティ当事者であることについての葛藤や、そのことについての受容や自分自身の変容を描くのであれば、BLが好きな女性=腐女子という言葉についても、自らのアイデンティティを表現する言葉を変えるというような内容もあってよかったのではないか。 男性同士の恋愛フィクションを好むことを「腐っている」というのは同性愛嫌悪にほかならず、もし主人公が息子たちのことを受け入れ、自身の認識や価値観について変容したのなら、「腐女子」という言葉を使うことの意味も考えたと思う。 先述した通り、この本でやりたかったことやテーマは伝わるし、そのテーマはきっと必要とされている。 しかしながら、あまりにもセクシャルマイノリティ周りへの認識が不足しており、アウティングやマイクロアグレッションについて批判的な文脈がなく、結果としてそれを容認している。 セクシャルマイノリティに対して同じく認識が不足している人がこの本を読んだ場合、アウティングやマイクロアグレッションとして描かれていることや、「腐女子」という言葉について、してもいいこと・使ってもいい言葉として受け取られかねない。現状ある差別や偏見を強化してしまいかねないし、それがセクシャルマイノリティへの人権侵害につながる。今この瞬間にも苦しめられている人はいるし、差別で人は死ぬ。 出版社のHPや帯のコメントによると『BLホームコメディ』らしいのだが、コメディにしたかったからセクシャルマイノリティまわりの要素、特にアウティングなどについての批判部分を描写していない・できなかったというのなら、それは著者の力量不足と言うほかない。 私の観測した限りでは、SNSでレビューなどを見ても、こういった部分に言及している感想を見かけなかったので、それらを中心に書いてみた。 もう一度言うが、テーマなどは良かっただけに、これが完成したものだとすればとても残念である。

にら@com_pa02024年12月6日読み終わったLGBTQとかそういう系。息子がゲイなのは嫌なのか、ショックなのか、そうか。 自分が今いかに他人事なのかを痛感した。共感できなかった。 一人称が章ごとに変わる形式で登場人物の心情をよく描けてた。

にら@com_pa02024年12月6日読み終わったLGBTQとかそういう系。息子がゲイなのは嫌なのか、ショックなのか、そうか。 自分が今いかに他人事なのかを痛感した。共感できなかった。 一人称が章ごとに変わる形式で登場人物の心情をよく描けてた。