DN/HP

@DN_HP

2025年8月24日

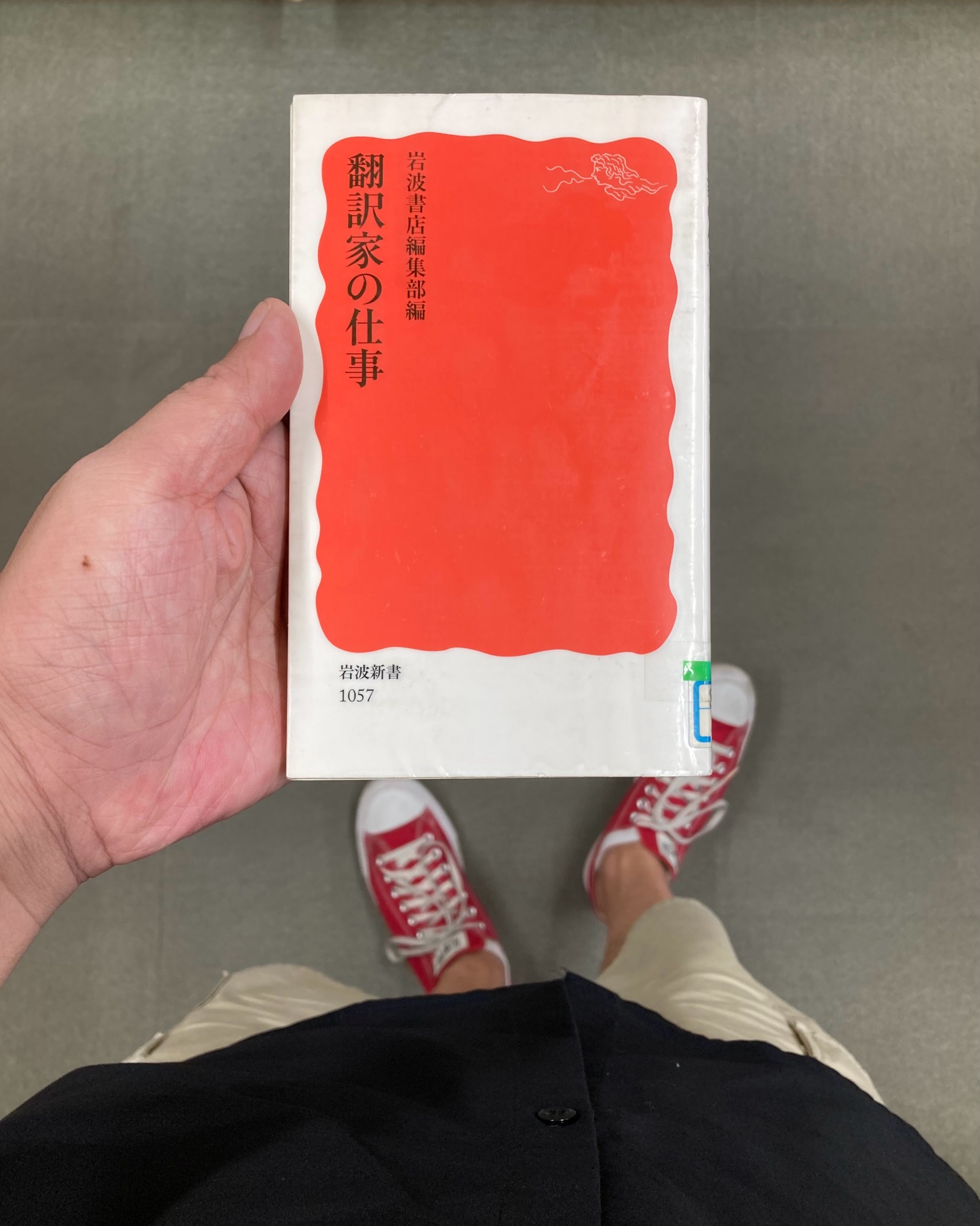

翻訳家の仕事 (岩波新書 新赤版 1057)

岩波書店編集部

ちょっと開いた

@ 図書館

図書館にて、スニーカーとのコーディネートも心がけた選書。岩波の『図書』の連載をまとめた翻訳家、翻訳にまつわるエッセイ・アンソロジー。読んだことのある方々の文章をつまみ読む。多和田葉子→管啓次郎の流れが内容も編集も最高だと思った。軽妙でおかしみもある、エピソード・トーク的な所謂「エッセイ」感のあるもの(が読みたくて手に取ったのだけど)のなかで、重くて深くて切れ味も鋭いメッセージと論考が続いてハッとして背筋が伸びた。図書館の背もたれがない椅子で読んでいると背中が丸まってきちゃうからね。

「翻訳が彫刻した何ともいいがたいモノに、読者の頭がコツンとぶつかると、鐘のように鳴り出す。音は共鳴を誘い、わんわんと鳴り響き、それで一言語全体の音色が少し変る。はじめは局地的に、やがて広い範囲にわたって。そのときまでには翻訳者は姿を消し名前も忘れられているけれど、そんな風にして世界のあちこちが、時間や距離を超えてつながってゆく。」

菅啓次郎の、翻訳された文章を彫刻に例えたこの部分は三回読んでメモした。納得も出来ると思ったし、このところ考えていたことにも繋げて考えてみたい気がした。

文章を読むときに感じる「フロウ」とわたし呼んでいるものがあるとするなら、それは文章自体にあるのではなく、文章とそれを読む「わたし」との間にある、そこで「ぶつかり」「鳴り出し」「共鳴」し、「音色が少し変わる」ことで生まれるものなのではないか、と最近は考えていて。それは発話や音楽みたいに、多くの人が同じように感じたり共有出来るものではなくて、それぞれに「音色」の異なる、その文章を読んだ「わたし」のなかにだけ存在するもので。だから「わたし」だけのそれがある、「フロウがある」と感じた文章には惹かれるし特別で大切にしたいと思える。それは、やっぱりこの文章に書かれていることにも近いし繋がっているような気もしている。と書いているうちにちょっと違うかもという気もしてきたけれど、この文章を読んだ後の帰り道にはそんなことを考えていて、とても良い時間だった。花や小川の様子をみて、アイスを食べた。

ちなみにそんなことを考えているので、誰かが朗読したもの、つまりその朗読者の「フロウ」があるオーディブルは少し苦手なのだった。

まめご

@mmg_86

「フロウ」のくだりに膝を打ちました!

私は本を読んでいる時、読みながらあちこちに思考が飛んでいってもはや本の内容と直接関係ないところまで行くことがあり、面白く読んでいるのにかなり時間がかかって、でもそういう本ほど読み終わっても長く自分の中に残っていたりします。

この現象なかなか言語化しにくいなと思っていたのですが、「フロウ」の説明がドンピシャそのまんまで驚きました。これだ!!

ものすごくスッキリした気分です、ありがとうございます。