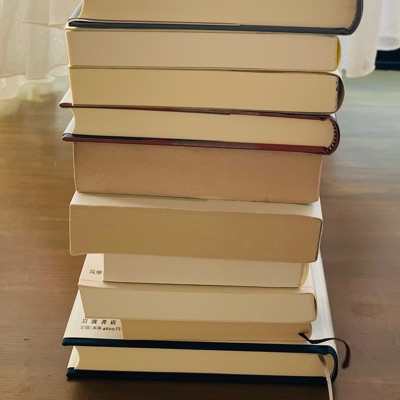

人生の大問題と正しく向き合うための認知心理学

166件の記録

- Ayaka@vivi22db2026年2月3日読み終わった「人の心の動き」「心の動かし方」に興味があって手に取った一冊。算数が苦手、確率が苦手、分数が苦手な私…「わぁぁどうりで私ったらこんな仕上がりなんだわ」と苦笑いしてしまうページがたくさんあった。 一番印書に残ったのは「自分の労力の過大評価」と「他者の労力の過小評価」について。私が夫と喧嘩してしまう時はいつもここがネックになってしまっている気がする。「私、いつもこんなに頑張ってるのに!あなたはどうなの?!」とヒステリーになる傾向があるな…と自分を振り返るきっかけになった。 これから育っていく娘に伝えたいのは、最後の方に出てくる尾身茂先生の「得手に帆を揚げる」の話。大切に取っておこうと思うエピソードになった。

nwannabe@Read_oginishi2026年1月21日読み終わった名著である。タイトルのとおり、生活の過程で陥りやすいピットフォールのいくつかについては、認知心理学の到達点が説明できる。そのことをわかりやすく説明した本。反対に、こんなバイアスがあることを事前に分かっていたなら、大きな間違いをする確率は減るんだろう、AIの使い方も間違いにくいだろうと思わせる。

nwannabe@Read_oginishi2026年1月21日読み終わった名著である。タイトルのとおり、生活の過程で陥りやすいピットフォールのいくつかについては、認知心理学の到達点が説明できる。そのことをわかりやすく説明した本。反対に、こんなバイアスがあることを事前に分かっていたなら、大きな間違いをする確率は減るんだろう、AIの使い方も間違いにくいだろうと思わせる。

喜多一馬@ktkzm2026年1月19日読み終わったネットで「もう少し深く知りたかった」と書かれておったのですが、私も同じような気持ちです。とはいえ、初学者で専門外となるような方も多い学生さん達に届けることを考えると、過去の自分が大学生くらいの時に読んで(講義を聞いて)おくと、とても興味をそそられるような感じなんだろうなぁとも思ったのであった。

喜多一馬@ktkzm2026年1月19日読み終わったネットで「もう少し深く知りたかった」と書かれておったのですが、私も同じような気持ちです。とはいえ、初学者で専門外となるような方も多い学生さん達に届けることを考えると、過去の自分が大学生くらいの時に読んで(講義を聞いて)おくと、とても興味をそそられるような感じなんだろうなぁとも思ったのであった。

- しお@sio_oitoma2026年1月13日読み終わった今井むつみ『人生の大問題と正しく向き合うための認知心理学』読了。年末にTLに流れてきて評判良くて思わず買った本。 大学の講義を集約する形で作られていたからか、関連する行動経済学の本を読んでいたからか、1時間ちょいで読了。上手く纏まってたけれど少し物足りなかったな。 タイトルをわりと大きく対象を持たせたり認知心理学をAI的なアプローチを攻めたり、売る気概は感じたけれど、タイトルとのアンマッチ感はあったな……。もちろん大義で然るべきなんだけれど。 言語教育学的アプローチ部分はとても面白かったので、その辺をもう少し深く展開していると最高だった。1つひとつの章は具体的事例もあって面白かったんだけど、如何せん纏めると「そりゃそうよね」の集合知というか。まぁ、そういう学問であるとも言えるけれど。 ただ何だか前向きな気分にはなる本だったし、「得手に帆を揚げる」生き方は理想でもあるので知識を道具にしていきたいね。 ーーーー ✍️memo ✔︎︎︎︎スキーマがあって初めて、高度な思考が成り立つ ✔︎︎︎︎アブダクションによって人は、知識を拡張し、因果関係を解明し、新たな知識を創造している ✔︎︎︎︎一般人と一流の違いは、アブダクションの精度にある ✔︎︎︎︎AIは記号接地しない=新しい知識・生きた知識を生み出さない ✔︎︎︎︎A I が生み出すのは、「一般人の平均値」。唯一無二のパフォーマンスを生み出せるのは、人間である「あなた」

ちょこ@chocorate2026年1月5日読み終わったわかっていても間違え、偏った視野をもって、誤解しがちな自分を多少なりとも自覚してるので読んでみたかった、大学の講義を書籍にしたものだから2時間足らずで読めた こんな講義が受けれる学生は幸せだな〜 🚢 "得手に帆を揚げる" この考え大事にしていきたい。 得意技や好きなことに目を向ける、 自分の好きな方向にいく。 好きなことをやっても苦労がかならずある。困難はある。しかし好きなことだったら、困難に耐えられる。 ただ好きだということではなく、どういうことをやると充実感が得られるか。大変なこともあるけど、それを乗り越えたときの喜びを感じられるかどうか。 それが見つからないなら、今やってることをとりあえず一生懸命やってみること。 なによりも、楽しむこと。 「これじゃない」という気持ちが強くなったら、軌道修正して別の方向も考えてみる。

ちょこ@chocorate2026年1月5日読み終わったわかっていても間違え、偏った視野をもって、誤解しがちな自分を多少なりとも自覚してるので読んでみたかった、大学の講義を書籍にしたものだから2時間足らずで読めた こんな講義が受けれる学生は幸せだな〜 🚢 "得手に帆を揚げる" この考え大事にしていきたい。 得意技や好きなことに目を向ける、 自分の好きな方向にいく。 好きなことをやっても苦労がかならずある。困難はある。しかし好きなことだったら、困難に耐えられる。 ただ好きだということではなく、どういうことをやると充実感が得られるか。大変なこともあるけど、それを乗り越えたときの喜びを感じられるかどうか。 それが見つからないなら、今やってることをとりあえず一生懸命やってみること。 なによりも、楽しむこと。 「これじゃない」という気持ちが強くなったら、軌道修正して別の方向も考えてみる。 本の虫の助@yktd02172026年1月1日読み終わった人は、自分の行為は過大評価し、他人の行為は過小評価するという話は心に忘れずに留めたい。 また、記号接地という物事を理解する方法の話についても、確かに人間はただ目の前の事象をその物として理解するのではなく、五感や経験も引っくるめて理解していることに気付かされた。 AIと人間を比較した際に、それが人間の利点になり得るが、それと同時にこの世界に存在する多数のものを記号接地するにはある程度解像度荒い情報も交える必要があり、アウトプットの解像度が落ちる懸念があることも納得した。 自分の脳を信じ過ぎず、常に本質を見抜く姿勢を欠かさないようにしたい。

本の虫の助@yktd02172026年1月1日読み終わった人は、自分の行為は過大評価し、他人の行為は過小評価するという話は心に忘れずに留めたい。 また、記号接地という物事を理解する方法の話についても、確かに人間はただ目の前の事象をその物として理解するのではなく、五感や経験も引っくるめて理解していることに気付かされた。 AIと人間を比較した際に、それが人間の利点になり得るが、それと同時にこの世界に存在する多数のものを記号接地するにはある程度解像度荒い情報も交える必要があり、アウトプットの解像度が落ちる懸念があることも納得した。 自分の脳を信じ過ぎず、常に本質を見抜く姿勢を欠かさないようにしたい。- planetoshi@planetoshi2025年12月31日読み終わった前に読んだ今井さんの本は少し難解だったけど、そのときに初めて出会った用語の理解が以前より進んだからか、この本はとても読み易かった。この本を若いうちから読んで理解できていると、生きやすくなる気がする。

有希@madoromi_y2025年12月15日読み終わった☆☆☆☆人間がどのようにして膨大な情報を処理するために取捨選択しているか、子どもがどのようにして言語を取得しているかなど、私たち人間が普段無意識に行っていることを改めて言語化してくれるような本。AIは答えを出す際に膨大な蓄積データを元にしているのに対し、人間は個人それぞれのバイアスのもと、一見無関係に見えるものを繋げて推論することで新規性のある知識を生み出すことができる、みたいな話に惹かれた。乱暴で大雑把、でも効率的である意味洗練された人間の脳って、凄いな… で、AIという「問いに対して答えを出すことのできる人間以外のもの」が出てきたからこそ、「人間独自の情報処理の仕方」が改めて分かるようになったというのも、一種のロマンを感じる。その対比が面白いし、まだまだ人間もAIに負けてないなと思った。 最後の尾身先生の講義がすごく素敵だった。「得手に帆を上げよ」、素敵な言葉だな…

有希@madoromi_y2025年12月15日読み終わった☆☆☆☆人間がどのようにして膨大な情報を処理するために取捨選択しているか、子どもがどのようにして言語を取得しているかなど、私たち人間が普段無意識に行っていることを改めて言語化してくれるような本。AIは答えを出す際に膨大な蓄積データを元にしているのに対し、人間は個人それぞれのバイアスのもと、一見無関係に見えるものを繋げて推論することで新規性のある知識を生み出すことができる、みたいな話に惹かれた。乱暴で大雑把、でも効率的である意味洗練された人間の脳って、凄いな… で、AIという「問いに対して答えを出すことのできる人間以外のもの」が出てきたからこそ、「人間独自の情報処理の仕方」が改めて分かるようになったというのも、一種のロマンを感じる。その対比が面白いし、まだまだ人間もAIに負けてないなと思った。 最後の尾身先生の講義がすごく素敵だった。「得手に帆を上げよ」、素敵な言葉だな…

じ@ypw2025年12月4日読み終わった今井むつみさんの本は、専門外の人間にも話を一般化して分かりやすく噛み砕いて書いてくれるので読みやすい 人間は思考バイアスにとらわれやすいことを知っています。 人間はシステム1の思考で、物事を単純化して安定した状況を作ろうとしがちであることを知っています。相手は自分と別の価値観を持っていることを知っています。記号設置が私たちの生きた学びに不可欠であることを知っています。このようなことを知った上で、世の中を歩ける事は大きなアドバンテージとなるはずです。他人とのコミュニケーションもより円滑にすることができるでしょう。 記号設置とは自分で経験し、そこから自分で経験を抽象化したり、拡張したりして知識を作ることですが、効率性に重きを置く人は経験を省き、自分で抽象化したり拡張したりする思考、 自分の外にある知識を記号設置のプロセスなしにうまく使ってその場を乗り切ろうとしてくるかもしれません。システム1で省エネで素早く思考することを求めるは、あまりシステム2で思考を見張りながら会議的に捉えることを拒む人もいるかもしれません。効率性や単純な思考ばかりを強化し続ければ、私たちは人間としての強みを失い、AIに大体されるものになってしまいかねません。そうした状況になりそうだと感じたら、自分は何が好きなのかを考えること、そして手に法をあげると言う言葉を思い出すことです。 結局、究極の知識がどのように作られるかと言えば、知識を発見して使い推論をして、そこでさらに新しい知識を作り、それを様々な場で使う練習を重ね、体の1部にすることによってしかありません。ではそのために何が必要なのでしょうかズバリ練習です。ただの練習ではありません。真剣で考え抜いた訓練を少なくとも10,000時間続けることです。そういう練習を長年重ねることで、知識が体の1部となり強力な生きた知識となっていきます。究極の生きた知識が、優れた直感をもたらし、臨機応変な逸脱もできるようになるのです。

じ@ypw2025年12月4日読み終わった今井むつみさんの本は、専門外の人間にも話を一般化して分かりやすく噛み砕いて書いてくれるので読みやすい 人間は思考バイアスにとらわれやすいことを知っています。 人間はシステム1の思考で、物事を単純化して安定した状況を作ろうとしがちであることを知っています。相手は自分と別の価値観を持っていることを知っています。記号設置が私たちの生きた学びに不可欠であることを知っています。このようなことを知った上で、世の中を歩ける事は大きなアドバンテージとなるはずです。他人とのコミュニケーションもより円滑にすることができるでしょう。 記号設置とは自分で経験し、そこから自分で経験を抽象化したり、拡張したりして知識を作ることですが、効率性に重きを置く人は経験を省き、自分で抽象化したり拡張したりする思考、 自分の外にある知識を記号設置のプロセスなしにうまく使ってその場を乗り切ろうとしてくるかもしれません。システム1で省エネで素早く思考することを求めるは、あまりシステム2で思考を見張りながら会議的に捉えることを拒む人もいるかもしれません。効率性や単純な思考ばかりを強化し続ければ、私たちは人間としての強みを失い、AIに大体されるものになってしまいかねません。そうした状況になりそうだと感じたら、自分は何が好きなのかを考えること、そして手に法をあげると言う言葉を思い出すことです。 結局、究極の知識がどのように作られるかと言えば、知識を発見して使い推論をして、そこでさらに新しい知識を作り、それを様々な場で使う練習を重ね、体の1部にすることによってしかありません。ではそのために何が必要なのでしょうかズバリ練習です。ただの練習ではありません。真剣で考え抜いた訓練を少なくとも10,000時間続けることです。そういう練習を長年重ねることで、知識が体の1部となり強力な生きた知識となっていきます。究極の生きた知識が、優れた直感をもたらし、臨機応変な逸脱もできるようになるのです。

Lusna@Estrella2025年11月29日読み終わった幼児がいかにして言語を習得するのか、論理的に説明されて面白かった。認知心理学のバイアスの問題はことごとく引っかかった。自分の経験した知識と他者の知識を区別し、直観を磨きたい。

Lusna@Estrella2025年11月29日読み終わった幼児がいかにして言語を習得するのか、論理的に説明されて面白かった。認知心理学のバイアスの問題はことごとく引っかかった。自分の経験した知識と他者の知識を区別し、直観を磨きたい。

高尾清貴@kiyotakao2025年11月28日読み終わった新幹線のおともその2。 すげーよかった。 わかる。っていうのは記号接地するってことなんだな。 なんとなく、行きで読んだ三宅さんの本と同じことを言ってる本な気がしたな。 この辺最高だった。 『結局、究極の知識がどのように創られるかといえば、「知識を発見して使い、推論をして、 そこでさらに新しい知識を創り、それをさまざまな場で使う練習を重ね、身体の一部にする」ことによってしかありません。 では、そのために何が必要なのでしょうか。 ずばり、練習です。』

高尾清貴@kiyotakao2025年11月28日読み終わった新幹線のおともその2。 すげーよかった。 わかる。っていうのは記号接地するってことなんだな。 なんとなく、行きで読んだ三宅さんの本と同じことを言ってる本な気がしたな。 この辺最高だった。 『結局、究極の知識がどのように創られるかといえば、「知識を発見して使い、推論をして、 そこでさらに新しい知識を創り、それをさまざまな場で使う練習を重ね、身体の一部にする」ことによってしかありません。 では、そのために何が必要なのでしょうか。 ずばり、練習です。』

yt@yt2025年11月21日読み終わった「認知科学の世界に数歩、足を踏み入れたからといって、「人間を理解した」と過信してはいけません」(p9) 言わずと知れた認知心理学者の最終講義録。 各種バイアスなどが整理されて、分かりやすく人間が語られます。 システム1,2の説明に映画「ハドソン川の奇跡」使うの素晴らしすぎる。 AIにできないことをやるんじゃなくて、やりたいことをやろう。 そして一流の人というのもない。

yt@yt2025年11月21日読み終わった「認知科学の世界に数歩、足を踏み入れたからといって、「人間を理解した」と過信してはいけません」(p9) 言わずと知れた認知心理学者の最終講義録。 各種バイアスなどが整理されて、分かりやすく人間が語られます。 システム1,2の説明に映画「ハドソン川の奇跡」使うの素晴らしすぎる。 AIにできないことをやるんじゃなくて、やりたいことをやろう。 そして一流の人というのもない。

ponbook@ponbook2025年11月15日まだ読んでる認知心理学面白い。認知の癖、仕組みを知ることで、日常生活で思考するときに役立てることができる。思考のズレや主観による思い込みを認識して、客観的かつ論理的に思考して答えを出したい。

ponbook@ponbook2025年11月15日まだ読んでる認知心理学面白い。認知の癖、仕組みを知ることで、日常生活で思考するときに役立てることができる。思考のズレや主観による思い込みを認識して、客観的かつ論理的に思考して答えを出したい。

谷→山@reads_mm2025年10月28日読み終わった今井先生の「認知心理学」講義を1年間通して受けてみたかったなあ…。 *P73の「ベイズ理論」に基づく確率の考え方、私には習得できないと思う(難解)。でも、人間は確率に基づいて考えるのが苦手、ということを自覚しておけばOKとしよう。 *思考バイアス、スキーマ、記号接地など、完全にわかったわけではないけど、この本を読んでP208〜209の太字部分の状態にはなれた…気がする。 なので、読んでよかった。

谷→山@reads_mm2025年10月28日読み終わった今井先生の「認知心理学」講義を1年間通して受けてみたかったなあ…。 *P73の「ベイズ理論」に基づく確率の考え方、私には習得できないと思う(難解)。でも、人間は確率に基づいて考えるのが苦手、ということを自覚しておけばOKとしよう。 *思考バイアス、スキーマ、記号接地など、完全にわかったわけではないけど、この本を読んでP208〜209の太字部分の状態にはなれた…気がする。 なので、読んでよかった。

かのうさん@readskanokanon2025年10月23日読み終わったやはり人間は捨てたもんじゃない。 幼少期からの親の関わり方が大切だなと思った。 AIや動物と人間の違いが詳しく書いてあった。 「人間万事塞翁が馬」という言葉が響いた。 あと、尾木先生の言葉も。

かのうさん@readskanokanon2025年10月23日読み終わったやはり人間は捨てたもんじゃない。 幼少期からの親の関わり方が大切だなと思った。 AIや動物と人間の違いが詳しく書いてあった。 「人間万事塞翁が馬」という言葉が響いた。 あと、尾木先生の言葉も。

じょ@Jo2025年10月12日読み終わった人間という生き物のつくりは ものすごく優秀で、それでいて不器用。 そして本人たちは果てしなく無自覚。 認知科学の視点から 人の認知のメカニズムの概略、 学習のプロセスを解説する講義をまとめた一冊。 そもそも 自分の頭の中どうなってるんだろうと 悩むこと自体、人特有の営みだと思うと 滑稽でいて非常に興味深い。 人生の大問題に立ち向かうためには、 そんな滑稽な人間のつくりを、 自分を、相手を、 受け入れて、対策を考えてあげる。 そんな懐の深さというか柔軟性が必要なんだろう。 学びの一歩目は どれだけ多くの「記号」を設置できるか。 何が何だかわからない素材をいっぱい集めて 推論と検証で知識を向上させていく。 結局何事も「量と質」ですよねえ。

じょ@Jo2025年10月12日読み終わった人間という生き物のつくりは ものすごく優秀で、それでいて不器用。 そして本人たちは果てしなく無自覚。 認知科学の視点から 人の認知のメカニズムの概略、 学習のプロセスを解説する講義をまとめた一冊。 そもそも 自分の頭の中どうなってるんだろうと 悩むこと自体、人特有の営みだと思うと 滑稽でいて非常に興味深い。 人生の大問題に立ち向かうためには、 そんな滑稽な人間のつくりを、 自分を、相手を、 受け入れて、対策を考えてあげる。 そんな懐の深さというか柔軟性が必要なんだろう。 学びの一歩目は どれだけ多くの「記号」を設置できるか。 何が何だかわからない素材をいっぱい集めて 推論と検証で知識を向上させていく。 結局何事も「量と質」ですよねえ。

北村有(きたむらゆう)@yuu_uu_2025年9月18日読み終わった人は、自分の行為は過大評価し、他人の行為は過小評価するという話、とってもタイムリーすぎて……。「これだけやってあげたのに」って思い出したら、関係性はすぐおかしくなるよね。

北村有(きたむらゆう)@yuu_uu_2025年9月18日読み終わった人は、自分の行為は過大評価し、他人の行為は過小評価するという話、とってもタイムリーすぎて……。「これだけやってあげたのに」って思い出したら、関係性はすぐおかしくなるよね。

✧\\ ٩( 'ω' )و //✧@_n_em_2025年9月15日読み終わった大学で認知科学のゼミに入り、不真面目に(というか不誠実にというか)なんとかやりながら、自分の興味は認知心理学なのだなとおぼろげにつかんで早幾年。自分が何となくおもしろいなーと感じる多くのことがこの本にまとまっていた。「スキーマ」と「アブダクション」をやはり自分はもう少し踏みこんで知りたいなということ、脳ですべて解決したいがちな私だけれども、やはり身体は切り離せないんだなあということをぼんやり考えた。うまくまとまらない。この先、この本を何度でも読むんだろうなと思う。

✧\\ ٩( 'ω' )و //✧@_n_em_2025年9月15日読み終わった大学で認知科学のゼミに入り、不真面目に(というか不誠実にというか)なんとかやりながら、自分の興味は認知心理学なのだなとおぼろげにつかんで早幾年。自分が何となくおもしろいなーと感じる多くのことがこの本にまとまっていた。「スキーマ」と「アブダクション」をやはり自分はもう少し踏みこんで知りたいなということ、脳ですべて解決したいがちな私だけれども、やはり身体は切り離せないんだなあということをぼんやり考えた。うまくまとまらない。この先、この本を何度でも読むんだろうなと思う。

おん@moka2025年9月7日読み始めた図書館本新書図書館で借りて読んでいるのが申し訳ないくらいおもしろい。 ぼんやりと「自分フィルター」抜きで世界を見ることなんて絶対無理だよなぁ、と思っていたし、自分フィルターを限りなく荒い網目にするためには、いろんなことを知るしかないな、と思って生きてきた。 この本は、その「自分フィルター」なる私の中の曖昧なものを、きちんとひとつずつ解体してくれて、事例とともに証明、言語化してくれている。そもそも知るってなんだ?というところまで踏み込む。 まだ読んでいる途中だけど、メモが止まらない。「そもそも」の無限ループに陥っている(笑) 私はもう50歳手前まで来てしまっているので、認知の老化に抗うためにも、しっかり読みたい。

おん@moka2025年9月7日読み始めた図書館本新書図書館で借りて読んでいるのが申し訳ないくらいおもしろい。 ぼんやりと「自分フィルター」抜きで世界を見ることなんて絶対無理だよなぁ、と思っていたし、自分フィルターを限りなく荒い網目にするためには、いろんなことを知るしかないな、と思って生きてきた。 この本は、その「自分フィルター」なる私の中の曖昧なものを、きちんとひとつずつ解体してくれて、事例とともに証明、言語化してくれている。そもそも知るってなんだ?というところまで踏み込む。 まだ読んでいる途中だけど、メモが止まらない。「そもそも」の無限ループに陥っている(笑) 私はもう50歳手前まで来てしまっているので、認知の老化に抗うためにも、しっかり読みたい。

+oRu@tn022025年8月19日読み終わった「人がどのように思考するのか」教えてくれる本(ただし、安易に人間をわかった気にならないこと。) 自分の見ている世界≠隣の人が見ている世界(ドレスの色の例、ゴリラの動画の例) 人の記憶は脆弱 人は論理的思考、確率に基づく思考が苦手 思考バイアス(偏り)が無ければ情報の海に溺れる。(バイアス≠悪) スキーマとは、経験を自分で一般化・抽象化して作った暗黙の知識・枠組み・フィルター 会話が成り立つのもスキーマが無意識に行間を埋めてくれるから。 アブダクション推論とは、スキーマに頼った推論で、「正解が一義的に決まらない、論理の跳躍を伴う推論」、ある種の非論理的な推論↔︎演繹推論 アブダクション推論の本領は、「知識を創り出す」ことにある。〈点〉を〈面〉に広げ、分野の離れた知識を結びつけ、時間を遡って目に見えないメカニズムを考える。 システム1 神聖な価値観(スキーマの一種)を通じて相手の言うことを勝手に解釈している。 「好き・嫌い(感情)」で判断し、「論理的な理由を後付け」する。 システム2でシステム1(直感)を鍛える。 記号接地とは、自分で経験し、そこから自分で経験を抽象化したり拡張したりして「知識を創る」こと AIは記号接地していない。「意味を理解していないある記号」を「意味を理解していない別の記号」で置き換える。(身体感覚や経験と結びついていない言葉を定義だけで操る。) 人はマルチモーダル(異なる種類の感覚データ)を得て、脳で別々に処理し、統合された形で身体化する。 「人生万事塞翁が馬」 記号接地された〈点〉を打って行こうと思わされた。

+oRu@tn022025年8月19日読み終わった「人がどのように思考するのか」教えてくれる本(ただし、安易に人間をわかった気にならないこと。) 自分の見ている世界≠隣の人が見ている世界(ドレスの色の例、ゴリラの動画の例) 人の記憶は脆弱 人は論理的思考、確率に基づく思考が苦手 思考バイアス(偏り)が無ければ情報の海に溺れる。(バイアス≠悪) スキーマとは、経験を自分で一般化・抽象化して作った暗黙の知識・枠組み・フィルター 会話が成り立つのもスキーマが無意識に行間を埋めてくれるから。 アブダクション推論とは、スキーマに頼った推論で、「正解が一義的に決まらない、論理の跳躍を伴う推論」、ある種の非論理的な推論↔︎演繹推論 アブダクション推論の本領は、「知識を創り出す」ことにある。〈点〉を〈面〉に広げ、分野の離れた知識を結びつけ、時間を遡って目に見えないメカニズムを考える。 システム1 神聖な価値観(スキーマの一種)を通じて相手の言うことを勝手に解釈している。 「好き・嫌い(感情)」で判断し、「論理的な理由を後付け」する。 システム2でシステム1(直感)を鍛える。 記号接地とは、自分で経験し、そこから自分で経験を抽象化したり拡張したりして「知識を創る」こと AIは記号接地していない。「意味を理解していないある記号」を「意味を理解していない別の記号」で置き換える。(身体感覚や経験と結びついていない言葉を定義だけで操る。) 人はマルチモーダル(異なる種類の感覚データ)を得て、脳で別々に処理し、統合された形で身体化する。 「人生万事塞翁が馬」 記号接地された〈点〉を打って行こうと思わされた。

m4@m42025年8月13日読み終わった悩み、時間をかけて書いた短い論述を「念の為」某AIにブラッシュアップして貰ったら、文学的な表現は姿を消し(不要なことはわかっていた)飛躍が過ぎる箇所も表現を変えられていた。 いや、それは飛躍ではなくてアブダクションなのだよ、と生身としては言うしかなかった。 一晩寝かせて、論述は書き換えることになるだろう。

m4@m42025年8月13日読み終わった悩み、時間をかけて書いた短い論述を「念の為」某AIにブラッシュアップして貰ったら、文学的な表現は姿を消し(不要なことはわかっていた)飛躍が過ぎる箇所も表現を変えられていた。 いや、それは飛躍ではなくてアブダクションなのだよ、と生身としては言うしかなかった。 一晩寝かせて、論述は書き換えることになるだろう。

精神科医ぴー@PARTY_chan2025年8月3日読み終わった最終講義のあたたかさがたっぷり詰まった最後の章に泣いてしまいました。 「楽しんで、悩んで、いい人生を送ってほしい」 わたしも患者さんたちに願っているのはこれだけです。このための主治医でありたい。 まさかこの本で自分の仕事の初心を思い出せるとは。読んでよかったです

精神科医ぴー@PARTY_chan2025年8月3日読み終わった最終講義のあたたかさがたっぷり詰まった最後の章に泣いてしまいました。 「楽しんで、悩んで、いい人生を送ってほしい」 わたしも患者さんたちに願っているのはこれだけです。このための主治医でありたい。 まさかこの本で自分の仕事の初心を思い出せるとは。読んでよかったです

精神科医ぴー@PARTY_chan2025年8月1日読み始めた「これを読んで人間を全てわかった気にならないでね」という前書きに、28年もの間、大学生と接してきた重みを感じる。大学生という可愛くて軽はずみな存在よ。

精神科医ぴー@PARTY_chan2025年8月1日読み始めた「これを読んで人間を全てわかった気にならないでね」という前書きに、28年もの間、大学生と接してきた重みを感じる。大学生という可愛くて軽はずみな存在よ。

kei@keibookreading2025年7月14日読み終わった7月14日読了。 認知心理学、あまり知らない分野でしたが楽しんで読めました。普段は考えてこなかった思考を追えているような気になるのは、大学の講義とメッセージによるものでしょうか。

kei@keibookreading2025年7月14日読み終わった7月14日読了。 認知心理学、あまり知らない分野でしたが楽しんで読めました。普段は考えてこなかった思考を追えているような気になるのは、大学の講義とメッセージによるものでしょうか。

よしかわ@yoshikawa2025年6月28日読み終わった今井むつみ先生の人の良さが滲み出てる…いい本でした。 言語の本質や学力喪失、「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか? 辺りの最近書かれた本の話が沢山出てきて、それぞれの本の内容が1つにカチッとハマっていく感じがした。 今井むつみ先生の本を読んだことがない人はまず、この本から読んでみるのがオススメかも。

よしかわ@yoshikawa2025年6月28日読み終わった今井むつみ先生の人の良さが滲み出てる…いい本でした。 言語の本質や学力喪失、「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか? 辺りの最近書かれた本の話が沢山出てきて、それぞれの本の内容が1つにカチッとハマっていく感じがした。 今井むつみ先生の本を読んだことがない人はまず、この本から読んでみるのがオススメかも。

よしかわ@yoshikawa2025年6月23日読み始めたP64まで読んだ。 これは本当に今井むつみ先生の今までの本をまとめあげた1冊かもしれない。 今まで読んできた先生の本の知識がどんどん当てはまっていく感覚がする。楽しい。

よしかわ@yoshikawa2025年6月23日読み始めたP64まで読んだ。 これは本当に今井むつみ先生の今までの本をまとめあげた1冊かもしれない。 今まで読んできた先生の本の知識がどんどん当てはまっていく感覚がする。楽しい。