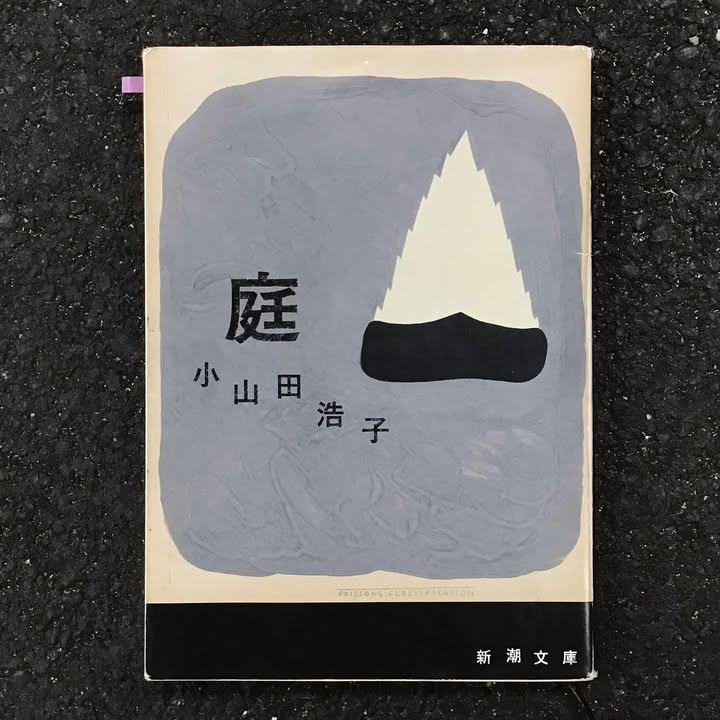

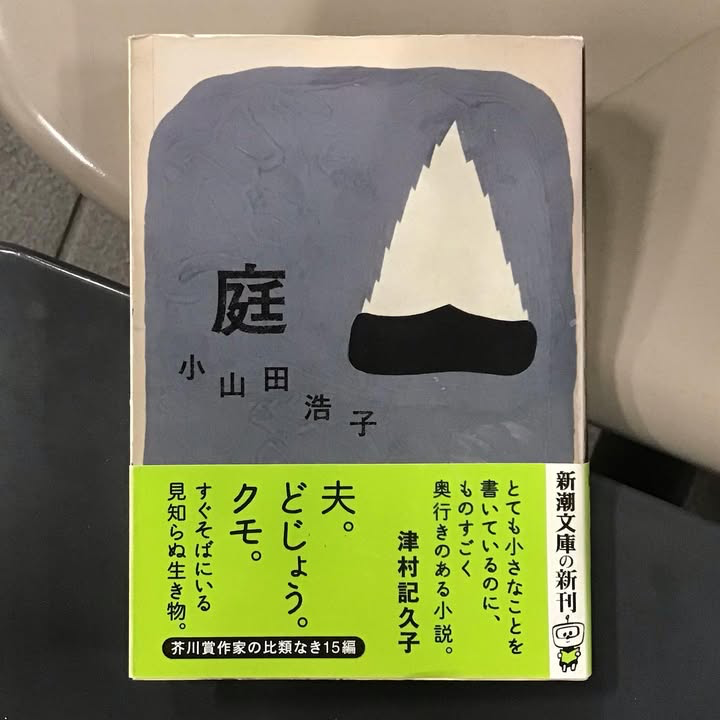

庭(新潮文庫)

11件の記録

- ossan39@ossan392026年1月5日読んでる登場人物(モブ)の会話が非常にリアルで印象的。 日常の中で心に引っ掛かりながらも言葉にされてこなかった些細な感覚や居心地の悪さを、丁寧かつ湿気を帯びたまま言語化している。

DN/HP@DN_HP2025年9月28日かつて読んだarchive2年ぶりくらいの再読時。長め。 小山田浩子さんの短編集「庭」を再読した。はじめて読んだ小山田さんの作品はこの短編集に収録されている「名犬」という短編だった。そのときは話に聞いていた彼女の“文体”が気になっていて手に取ったから、作風やあらすじも全く知らない状態で読みはじめた。 語り手がその場で見たものや聞いたもの、嗅いだ香り、触れた手触り。状況、会話、行動。そこにあった思いや感情。それらが的確でソリッドな短い文章で表され途切れることなく連なっていく。改行が殆ど入らないその文章は頁いっぱいに拡がり、そこに書き出される世界が、文字が詰まっていることで少し黒っぽく感じる頁と一緒に迫ってくるような気がした。世界を出来るだけ削ぎ落とさずに小説に収めるとこういった文体になるのかもしれない。違うかもしれない。しかし、たしかに特別な“文体”だ、そう思った。状況が質感があるように浮かんでくる、感情が重く伝わってくる。“リアリティ”を作り出す“文体”。同時にこの少し異様にも感じてきた文字が溢れそうな頁自体の迫力、魅力にも圧倒される。フィジカルな本というフォーマットで小説というアートに触れるとき、そこに印刷された文字、文章の意味は勿論中心で重要だけれど、それらが印刷されることで出現する、してしまう文字、文章、文体が作り出すデザイン、ビジュアルも同じように重要なのだ、とそんなことも考えはじめる。考えはじめると、彼女の文体とそれが作り出す頁は、それ自体でも素晴らしいアートなのだ、と思いたくなる。それも同じように楽しむのが読書だ。 さて、「名犬」の話。 先走ってずっこけてしまう手前勝手なパートナーの不機嫌さ、気を遣われつつも、言葉にはしないけれどたしかにある子供を期待されているプレッシャーを感じる義実家、義父母。彼、彼女らとその場で過ごす居心地の悪さや気まずさ。ところどころで現れる妊娠出産のイメージ、そこに注目してしまう自意識、不甲斐なさのような不安。あの文体に覆い被される様に読み進めていくと、小説を読んでいるというよりそれらを体験しているように“リアリティ”が染み込んできた。わたしはそれらのシュチュエーションを体験したことは無いけれど、それでもそこでの自分の立ち振る舞いや気まずさを“思い出して“しまうような気がしてきて少し震える。ああ、こういう小説でしたか、たしかにこの文体で書かれる、この文体だからより書ける小説ですね、と震えながら腑に落ちてくるものがあった。 中盤、夫婦が田舎、義実家から一時間の“秘境”の温泉施設に訪れたあたりから、その居心地の悪さや気まずさのなかに違和感が湧き上がりはじめる。露天風呂で盗み聞いた聞き/読み慣れない方言や感嘆符で交わされるおばあさん2人の会話、ここでも妊娠出産の話か、とうんざりしはじめたところで聞こえるはずのない義母の声で聞こえてくる、読むことになるある言葉。あれ、そういう話……と思いながらも、これはプレッシャーやストレスが聴かせた幻聴か、聞き間違い勘違いか、とわたしも、多分語り手もやり過ごしながら物語と読書は進んでいく。 しかし、おばあさんたちの会話から予期せず仔犬を貰い受けることになる終盤、子供の代わりの犬、みたいなのは良くない勘ぐりですよね、と思いながらもこれはある程度良いところに落ち着くのでは、と予想しながら読んだ最後のセンテンス、そこでもう一度避妊手術を控えた犬から聞こえてくる、読むことになる、あの言葉に震えた。その一言で、文字、文章で厚く覆われた”リアリティ“のベールの端が捲られた。不意に見せられたベールの向こう側に驚いた。少し怖かった。わたしの世界の端も少しだけ捲れた気がした。世界にはわたしが想定、想像していなかったような物事があるのかもしれない。小説フィクションがもつ”リアリティ”にそう思わされていた。さっき話した職場のあの人や、今電車で隣に座っているこの人にも、わたしが知らないだけでこんな体験があるのかもしれない、そんな想像もはじまる。”同じ世界“を見ていたと思っていた人たちが見ている世界は、実は少し違う世界なのかもしれない、そんなことまで思いはじめる。世界が少しズレはじめた気がした。小説、数十頁の短編ひとつで世界が少しだけズレるような、見方が変わるようなことがある。わたしはそんな小説が読みたい、そんな読書という体験がしたいのかもしれない、と気がつく。この短編は不意打ちのような驚きも(後に深沢七郎の「みちのくの人形たち」でも同じような体験をすることになる)あったけれど、たしかに読みたかった、世界の見方を変えてくれる素晴らしい短編小説だと思った。犬の描写もかわいかった。そこも素晴らしい。 ああ、そうだ、文庫版の最後の一頁の一行と二文字、その後は空白という“デザイン”もとてもカッコ良いと思ったのだった。 ここで文体の話。「動物園の迷子」という別の一編にある、その場の喧騒や会話に過去の記憶の言葉、内外で起こっていることが、ここでは句読点すら使わずに途切れることなく書き連ねられている部分に驚いた。驚いたけれど、世界というのはそうやって過去と現在が混じり合った状態で捉えているものなのだ、とも思った。それは小説、文章にしてしまうと読み難いし分かり難くもあるのだけど、その”難い“部分も含めて人も世界もそういうものだとも思うし、小説の文章の魅力というのは、そういう“難い”部分にあるのだ、とわたしは思っているのだった。しかし、これが書けてしまうのは凄いことだな、とも思う。凄まじい小説力である。 物語自体はいくつかのエピソードや時間が入れ替わり溶け合い、よく“わからない”まま“心が温まる”気もしてくるラストに着地する。もしかしたら妥当な解釈や読み解きが出来るのかもしれないし、そうすることで読み心地も変わるのかもしれないけれど、その“わからなさ”もまた小説の魅力だと思っているわたしは、わからなさをあたたかさと一緒に暫くの間は抱きしめておきたいと思ったのだった。こちらもまた凄い一編である。 その他の短編たちもとても良かった。それらは心構えをして読んだし、既にベールが捲れていると感じたりするものもあって、ちょっとある種の実話怪談を読むのにも近い感じで読んでいた。 少し怖いけれど、特別な体験が出来た確実に素晴らしい短編集。

DN/HP@DN_HP2025年9月28日かつて読んだarchive2年ぶりくらいの再読時。長め。 小山田浩子さんの短編集「庭」を再読した。はじめて読んだ小山田さんの作品はこの短編集に収録されている「名犬」という短編だった。そのときは話に聞いていた彼女の“文体”が気になっていて手に取ったから、作風やあらすじも全く知らない状態で読みはじめた。 語り手がその場で見たものや聞いたもの、嗅いだ香り、触れた手触り。状況、会話、行動。そこにあった思いや感情。それらが的確でソリッドな短い文章で表され途切れることなく連なっていく。改行が殆ど入らないその文章は頁いっぱいに拡がり、そこに書き出される世界が、文字が詰まっていることで少し黒っぽく感じる頁と一緒に迫ってくるような気がした。世界を出来るだけ削ぎ落とさずに小説に収めるとこういった文体になるのかもしれない。違うかもしれない。しかし、たしかに特別な“文体”だ、そう思った。状況が質感があるように浮かんでくる、感情が重く伝わってくる。“リアリティ”を作り出す“文体”。同時にこの少し異様にも感じてきた文字が溢れそうな頁自体の迫力、魅力にも圧倒される。フィジカルな本というフォーマットで小説というアートに触れるとき、そこに印刷された文字、文章の意味は勿論中心で重要だけれど、それらが印刷されることで出現する、してしまう文字、文章、文体が作り出すデザイン、ビジュアルも同じように重要なのだ、とそんなことも考えはじめる。考えはじめると、彼女の文体とそれが作り出す頁は、それ自体でも素晴らしいアートなのだ、と思いたくなる。それも同じように楽しむのが読書だ。 さて、「名犬」の話。 先走ってずっこけてしまう手前勝手なパートナーの不機嫌さ、気を遣われつつも、言葉にはしないけれどたしかにある子供を期待されているプレッシャーを感じる義実家、義父母。彼、彼女らとその場で過ごす居心地の悪さや気まずさ。ところどころで現れる妊娠出産のイメージ、そこに注目してしまう自意識、不甲斐なさのような不安。あの文体に覆い被される様に読み進めていくと、小説を読んでいるというよりそれらを体験しているように“リアリティ”が染み込んできた。わたしはそれらのシュチュエーションを体験したことは無いけれど、それでもそこでの自分の立ち振る舞いや気まずさを“思い出して“しまうような気がしてきて少し震える。ああ、こういう小説でしたか、たしかにこの文体で書かれる、この文体だからより書ける小説ですね、と震えながら腑に落ちてくるものがあった。 中盤、夫婦が田舎、義実家から一時間の“秘境”の温泉施設に訪れたあたりから、その居心地の悪さや気まずさのなかに違和感が湧き上がりはじめる。露天風呂で盗み聞いた聞き/読み慣れない方言や感嘆符で交わされるおばあさん2人の会話、ここでも妊娠出産の話か、とうんざりしはじめたところで聞こえるはずのない義母の声で聞こえてくる、読むことになるある言葉。あれ、そういう話……と思いながらも、これはプレッシャーやストレスが聴かせた幻聴か、聞き間違い勘違いか、とわたしも、多分語り手もやり過ごしながら物語と読書は進んでいく。 しかし、おばあさんたちの会話から予期せず仔犬を貰い受けることになる終盤、子供の代わりの犬、みたいなのは良くない勘ぐりですよね、と思いながらもこれはある程度良いところに落ち着くのでは、と予想しながら読んだ最後のセンテンス、そこでもう一度避妊手術を控えた犬から聞こえてくる、読むことになる、あの言葉に震えた。その一言で、文字、文章で厚く覆われた”リアリティ“のベールの端が捲られた。不意に見せられたベールの向こう側に驚いた。少し怖かった。わたしの世界の端も少しだけ捲れた気がした。世界にはわたしが想定、想像していなかったような物事があるのかもしれない。小説フィクションがもつ”リアリティ”にそう思わされていた。さっき話した職場のあの人や、今電車で隣に座っているこの人にも、わたしが知らないだけでこんな体験があるのかもしれない、そんな想像もはじまる。”同じ世界“を見ていたと思っていた人たちが見ている世界は、実は少し違う世界なのかもしれない、そんなことまで思いはじめる。世界が少しズレはじめた気がした。小説、数十頁の短編ひとつで世界が少しだけズレるような、見方が変わるようなことがある。わたしはそんな小説が読みたい、そんな読書という体験がしたいのかもしれない、と気がつく。この短編は不意打ちのような驚きも(後に深沢七郎の「みちのくの人形たち」でも同じような体験をすることになる)あったけれど、たしかに読みたかった、世界の見方を変えてくれる素晴らしい短編小説だと思った。犬の描写もかわいかった。そこも素晴らしい。 ああ、そうだ、文庫版の最後の一頁の一行と二文字、その後は空白という“デザイン”もとてもカッコ良いと思ったのだった。 ここで文体の話。「動物園の迷子」という別の一編にある、その場の喧騒や会話に過去の記憶の言葉、内外で起こっていることが、ここでは句読点すら使わずに途切れることなく書き連ねられている部分に驚いた。驚いたけれど、世界というのはそうやって過去と現在が混じり合った状態で捉えているものなのだ、とも思った。それは小説、文章にしてしまうと読み難いし分かり難くもあるのだけど、その”難い“部分も含めて人も世界もそういうものだとも思うし、小説の文章の魅力というのは、そういう“難い”部分にあるのだ、とわたしは思っているのだった。しかし、これが書けてしまうのは凄いことだな、とも思う。凄まじい小説力である。 物語自体はいくつかのエピソードや時間が入れ替わり溶け合い、よく“わからない”まま“心が温まる”気もしてくるラストに着地する。もしかしたら妥当な解釈や読み解きが出来るのかもしれないし、そうすることで読み心地も変わるのかもしれないけれど、その“わからなさ”もまた小説の魅力だと思っているわたしは、わからなさをあたたかさと一緒に暫くの間は抱きしめておきたいと思ったのだった。こちらもまた凄い一編である。 その他の短編たちもとても良かった。それらは心構えをして読んだし、既にベールが捲れていると感じたりするものもあって、ちょっとある種の実話怪談を読むのにも近い感じで読んでいた。 少し怖いけれど、特別な体験が出来た確実に素晴らしい短編集。

DN/HP@DN_HP2025年9月28日かつて読んだarchiveどこを開いても文字がみっちり詰まっていて「黒く」て「重たい感じ」のする短編集。文字が多いということはそこで使われるインクも多い、ということはこの文章の「重さ」は僅かにフィジカルの重さにも影響を与えているのか、と思う。それはもちろん感知出来る訳ではないけれど、その重さを意識することで読み心地も変わってくるかもしれない、と考える。考えるというか、考え過ぎている。けれど、書かれているものと、このヴィジュアルとそこにある重さは完全にマッチしているし、そんな考え過ぎてしまうような小説はとても魅力的なんだと思う。 「動物園の迷子」という一編にある、その場の喧騒と会話に過去の記憶、内外で起こっていることが句読点を使わずに途切れることなく書き連ねられている部分に驚いた。それは読み難いし分かり難くもあるのだけど、その「難い」部分も含めて人も世界もそういうものだとも思うし、先日の鼎談を思い出すと「未整理」のままのそれをそのまま小説として書けてしまうのはめちゃくちゃ凄いことなのではと思った。全体を通しても、時間も登場人物も安定しないような分からなさを感じた小説は、それでも良い話ぽくもあって、この短編集のなかでも特別な気がしたし、特別な一編にもなったと思う。 ・ この短編集の読後感というか、心に残る分からなさの心地みたいなものは、実話系の怖い/不思議な話のそれにも近い気がして、ああ、ああいう話を“文学”でやるとこうなるのか、という納得をしかけたりもして。これは多分また別の”文学“的な系譜で語られる気がするのだけど、もし誰かに手渡すことがあったら、そんな風にも説明してみたい。というのは、最初に書いて数分で消したけど、数日後にやっぱり書いておきたいと思った話。

DN/HP@DN_HP2025年9月28日かつて読んだarchiveどこを開いても文字がみっちり詰まっていて「黒く」て「重たい感じ」のする短編集。文字が多いということはそこで使われるインクも多い、ということはこの文章の「重さ」は僅かにフィジカルの重さにも影響を与えているのか、と思う。それはもちろん感知出来る訳ではないけれど、その重さを意識することで読み心地も変わってくるかもしれない、と考える。考えるというか、考え過ぎている。けれど、書かれているものと、このヴィジュアルとそこにある重さは完全にマッチしているし、そんな考え過ぎてしまうような小説はとても魅力的なんだと思う。 「動物園の迷子」という一編にある、その場の喧騒と会話に過去の記憶、内外で起こっていることが句読点を使わずに途切れることなく書き連ねられている部分に驚いた。それは読み難いし分かり難くもあるのだけど、その「難い」部分も含めて人も世界もそういうものだとも思うし、先日の鼎談を思い出すと「未整理」のままのそれをそのまま小説として書けてしまうのはめちゃくちゃ凄いことなのではと思った。全体を通しても、時間も登場人物も安定しないような分からなさを感じた小説は、それでも良い話ぽくもあって、この短編集のなかでも特別な気がしたし、特別な一編にもなったと思う。 ・ この短編集の読後感というか、心に残る分からなさの心地みたいなものは、実話系の怖い/不思議な話のそれにも近い気がして、ああ、ああいう話を“文学”でやるとこうなるのか、という納得をしかけたりもして。これは多分また別の”文学“的な系譜で語られる気がするのだけど、もし誰かに手渡すことがあったら、そんな風にも説明してみたい。というのは、最初に書いて数分で消したけど、数日後にやっぱり書いておきたいと思った話。