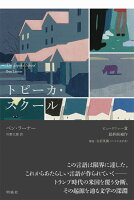

トピーカ・スクール

222件の記録

chroju@chroju2026年1月30日読み終わった@ 本の読める店fuzkue初台"ランコムとフィリップ・モリスという人工のフェロモンと発がん性物質の味がするふたりの若者として、もっとも親密な触れ合いのときに、限りなく交換可能で企業の一部であるような人間であることは気分がよかったーーありきたり、典型的。" (Page 316) 2026年最初に読んだハードカバーがこの本でよかった。発話、言論、言語の限界、この本における語り自体が限りなく個人のものであり、そしてやはり社会のものでもあり、その両面が等しく尊く思える。

chroju@chroju2026年1月30日読み終わった@ 本の読める店fuzkue初台"ランコムとフィリップ・モリスという人工のフェロモンと発がん性物質の味がするふたりの若者として、もっとも親密な触れ合いのときに、限りなく交換可能で企業の一部であるような人間であることは気分がよかったーーありきたり、典型的。" (Page 316) 2026年最初に読んだハードカバーがこの本でよかった。発話、言論、言語の限界、この本における語り自体が限りなく個人のものであり、そしてやはり社会のものでもあり、その両面が等しく尊く思える。

chroju@chroju2026年1月27日読んでる“僕は暗闇のなかを、彼のほうへとがむしゃらに進んでいた。飛行機内にいると、ついに着陸許可が下り、遠くで稲妻が光った。金属のドアが閉じられ、着陸装置が始動し、僕たちは降下したー一人称と三人称で、雲のなかを一緒に。ジェーンが僕たちを誘導した。” (Page 235)

chroju@chroju2026年1月27日読んでる“僕は暗闇のなかを、彼のほうへとがむしゃらに進んでいた。飛行機内にいると、ついに着陸許可が下り、遠くで稲妻が光った。金属のドアが閉じられ、着陸装置が始動し、僕たちは降下したー一人称と三人称で、雲のなかを一緒に。ジェーンが僕たちを誘導した。” (Page 235)

chroju@chroju2026年1月12日読んでる"認識はいつもそこにあって、身体に抱えていた。なにかを認識していることはわかっていても、なにを認識しているかはわかっていなかった。そして完全にわかることが怖かった。抑圧していた出来事が認識になり、記憶になったときに、はじめてそれが現実になるかのように怖かった。” (page 99)

chroju@chroju2026年1月12日読んでる"認識はいつもそこにあって、身体に抱えていた。なにかを認識していることはわかっていても、なにを認識しているかはわかっていなかった。そして完全にわかることが怖かった。抑圧していた出来事が認識になり、記憶になったときに、はじめてそれが現実になるかのように怖かった。” (page 99)

ゆうと@yuto072026年1月6日読み終わった主人公の競技ディベートに対する姿勢が変わっていくのが面白い。主人公含む数世代が向き合ってきたアメリカの「男たち」 「その状況を生きているとき、ありきたりなんてものはない」

ゆうと@yuto072026年1月6日読み終わった主人公の競技ディベートに対する姿勢が変わっていくのが面白い。主人公含む数世代が向き合ってきたアメリカの「男たち」 「その状況を生きているとき、ありきたりなんてものはない」

たま子@tama_co_co2025年12月23日読み終わった今自分がどの瞬間の断片を読んでいるのか分からないまま、痕跡を拾い集めるように読み進めた。その道中で、本の外にいる自分の記憶や、書き手としてのベン・ラーナーの気配、登場人物たちの意識が入り混じり、本の中と外とがコラージュ的に再構成されていくような不思議な感覚になる。あれ?これはわたしの感情?それとも別の誰かのもの?という風に。ふせんを貼った箇所を読み返すなかでアダムとダレンの意識の共通箇所を見つけ、ここでもまた反復、とおもう。道を覚えているうちにもう一度読み返したい。 「現在の彼のささいな動作と姿勢のどれほどが、身体にあらわれた過去の反響、意識の真下にあるものの反復なのだろう?」p48 アダム/p152 ダレン

たま子@tama_co_co2025年12月23日読み終わった今自分がどの瞬間の断片を読んでいるのか分からないまま、痕跡を拾い集めるように読み進めた。その道中で、本の外にいる自分の記憶や、書き手としてのベン・ラーナーの気配、登場人物たちの意識が入り混じり、本の中と外とがコラージュ的に再構成されていくような不思議な感覚になる。あれ?これはわたしの感情?それとも別の誰かのもの?という風に。ふせんを貼った箇所を読み返すなかでアダムとダレンの意識の共通箇所を見つけ、ここでもまた反復、とおもう。道を覚えているうちにもう一度読み返したい。 「現在の彼のささいな動作と姿勢のどれほどが、身体にあらわれた過去の反響、意識の真下にあるものの反復なのだろう?」p48 アダム/p152 ダレン

たま子@tama_co_co2025年12月23日ふせんを辿るすきな場面を思い返していて、共通点は景色が立ち上がり声が聴こえて温度がする気がする場面なのではと考えたりする。体験としての読み。 ・湖のすべての家にいるアダム、上空を漂うアダム ・美術館でトリップするジョナサン、絵画の額縁の跡 ・クラウス「深淵な真実の反対は」(休止、スプリンクラー、昆虫、芝刈り機の音、街の喧騒の不在)「また異なる深淵な真実でありうる」 ・絵画を傾けるクラウス、サイレント映画の俳優のようなアイロニー ・「晴れているのに雨が降っているときの美しい天気みたい」に泣き笑うシーマとそれを何も言えずに見つめるジェーン ・ベッドに仰向けになったアンバーの語り「いつも、いちばん確かなものが夢のなかに溶けて、夢は確かさのなかに溶けていく」 ・1909年であり、1983年で、1997年初春で、2019年である瞬間の視点

たま子@tama_co_co2025年12月23日ふせんを辿るすきな場面を思い返していて、共通点は景色が立ち上がり声が聴こえて温度がする気がする場面なのではと考えたりする。体験としての読み。 ・湖のすべての家にいるアダム、上空を漂うアダム ・美術館でトリップするジョナサン、絵画の額縁の跡 ・クラウス「深淵な真実の反対は」(休止、スプリンクラー、昆虫、芝刈り機の音、街の喧騒の不在)「また異なる深淵な真実でありうる」 ・絵画を傾けるクラウス、サイレント映画の俳優のようなアイロニー ・「晴れているのに雨が降っているときの美しい天気みたい」に泣き笑うシーマとそれを何も言えずに見つめるジェーン ・ベッドに仰向けになったアンバーの語り「いつも、いちばん確かなものが夢のなかに溶けて、夢は確かさのなかに溶けていく」 ・1909年であり、1983年で、1997年初春で、2019年である瞬間の視点

たま子@tama_co_co2025年12月6日読んでる@ 電車p79クラウスが深淵な真実の反対は深淵な真実でありうると語るところで、会話の休止、スプリンクラーの、昆虫の、芝刈り機の音、街の喧騒の不在……その場の空気やリズムが伝わってくるあたりがとても良くて3回読み直した。ベン・ラーナーの文章は外出中に移動しながら読むのがしっくりくるという気づき。家で読んでいる時より文章が冴え渡る感じがする。

たま子@tama_co_co2025年12月6日読んでる@ 電車p79クラウスが深淵な真実の反対は深淵な真実でありうると語るところで、会話の休止、スプリンクラーの、昆虫の、芝刈り機の音、街の喧騒の不在……その場の空気やリズムが伝わってくるあたりがとても良くて3回読み直した。ベン・ラーナーの文章は外出中に移動しながら読むのがしっくりくるという気づき。家で読んでいる時より文章が冴え渡る感じがする。

1neko.@ichineko112025年11月10日読み終わった「ディベートはかつて、対話を介した理解の深化や知的探求を目的としていた。しかし、制度化された競技ディベートは、論理の精緻化から乖離し、瞬発力や攻撃性を競う場へと変容する。結果として、議論を深めるために交換されるはずの言葉が、己の優位性を誇示し、相手を打ち負かすための戦略と化す。」 昔、「弁論部(ディベート部)」に入りたいと叔父に言った時の叔父の曇った表情を思い出した(そういうことを叔父には、相談していたんだなあ。とううことも含めて、思い出した。結果、「弁論部(ディベート部)」には入らず、オーケストラ部に入ることになったけど) 「トピーカ」って、言葉の響きが、可愛らしい。

1neko.@ichineko112025年11月10日読み終わった「ディベートはかつて、対話を介した理解の深化や知的探求を目的としていた。しかし、制度化された競技ディベートは、論理の精緻化から乖離し、瞬発力や攻撃性を競う場へと変容する。結果として、議論を深めるために交換されるはずの言葉が、己の優位性を誇示し、相手を打ち負かすための戦略と化す。」 昔、「弁論部(ディベート部)」に入りたいと叔父に言った時の叔父の曇った表情を思い出した(そういうことを叔父には、相談していたんだなあ。とううことも含めて、思い出した。結果、「弁論部(ディベート部)」には入らず、オーケストラ部に入ることになったけど) 「トピーカ」って、言葉の響きが、可愛らしい。

もり@molliws2025年10月30日読み終わったceroの髙城さんが絶賛していたので、 とても久しぶりに海外文学を読んだ。 ディベートのM-1化、その先の可能性。 先行する家族が受けた傷の、無意識な継承。 対話することの難しさ。 対話が失われた先に必ず現れる暴力。 感想がうまくまとまらない。 「カウンセリングとは何か(東畑開人)」を読んだおかげで、カウンセリングまわりの言葉がスッと入ってきて読みやすくなったと思う。 正直、半分も理解できてないような気がして、 時間があったらもう一回最初から読みたい。

もり@molliws2025年10月30日読み終わったceroの髙城さんが絶賛していたので、 とても久しぶりに海外文学を読んだ。 ディベートのM-1化、その先の可能性。 先行する家族が受けた傷の、無意識な継承。 対話することの難しさ。 対話が失われた先に必ず現れる暴力。 感想がうまくまとまらない。 「カウンセリングとは何か(東畑開人)」を読んだおかげで、カウンセリングまわりの言葉がスッと入ってきて読みやすくなったと思う。 正直、半分も理解できてないような気がして、 時間があったらもう一回最初から読みたい。

阿久津隆@akttkc2025年10月18日読み終わった2周目読み終えた。何年かして再読というのはやること多いけど、すぐ2周目というのはあんまり記憶にない読み方で、やってみると、「ここまったく読んだ記憶がない!」というのが何箇所も出てきて面白かった。 パーティーの夜のベッドに仰向けになったアンバーの語りがやっぱり強烈に好き鳥肌立つ凄い。

阿久津隆@akttkc2025年10月18日読み終わった2周目読み終えた。何年かして再読というのはやること多いけど、すぐ2周目というのはあんまり記憶にない読み方で、やってみると、「ここまったく読んだ記憶がない!」というのが何箇所も出てきて面白かった。 パーティーの夜のベッドに仰向けになったアンバーの語りがやっぱり強烈に好き鳥肌立つ凄い。

白玉庵@shfttg2025年10月11日読み終わった読了。単純に「面白かった!」というような本ではないが、面白かった。これをアメリカの白人男性が書いていることに少し希望を持つ。「話術で他者を威圧する」技術が好きではないので、最後は救いだった。 ちょっとだけ大戦後の台北が出てきて、『歩道橋の魔術師』の反対側の世界だなと思った。 翻訳はとても大変だったろう。巻末の解説が助かる。 箔押し好きなので、装丁にうっとり。

白玉庵@shfttg2025年10月11日読み終わった読了。単純に「面白かった!」というような本ではないが、面白かった。これをアメリカの白人男性が書いていることに少し希望を持つ。「話術で他者を威圧する」技術が好きではないので、最後は救いだった。 ちょっとだけ大戦後の台北が出てきて、『歩道橋の魔術師』の反対側の世界だなと思った。 翻訳はとても大変だったろう。巻末の解説が助かる。 箔押し好きなので、装丁にうっとり。

mikechatoran@mikechatoran2025年9月12日読み終わった海外文学そもそも人には他人には想像すらできない心の領域があって、何を考えてるかわからないし、言葉がかならずしも考えたことや言いたいことを正確に言い表せるとは限らないのに、現代ではさらに言葉が過剰なあまり、意味をなさなくなったり、相手を黙らせる暴力として使用することがもてはやされたり(いわゆる「論破」だ)している。しかし、それはSNS全盛の今どこでも見られる光景であって、アメリカを現在のアメリカにしているのは何なのだろうか。それがアダムにも見られた、少年期の有害な男性性や覇権的な男性性と結びつくこと、つまり、アメリカが成熟した大人の社会ではないということなのだろうか。ラーナーはまた子供が学ぶのは「反復」であって(体験している当人にとっては唯一無二のできごとだが)、他人と分かち合えない本当に特異な体験(アダムの脳震盪やスプレッド、ダレンの病気など?)は当人を「宇宙空間にいる子供」のように孤独にすると描く。話が通じない時、孤立して分かってもらえないときなど「言葉がやむ時暴力が顔を出す」。実験的な文体で読みやすいとは言えないが、言葉や現代についてさまざまなことを考えさせられた。

mikechatoran@mikechatoran2025年9月12日読み終わった海外文学そもそも人には他人には想像すらできない心の領域があって、何を考えてるかわからないし、言葉がかならずしも考えたことや言いたいことを正確に言い表せるとは限らないのに、現代ではさらに言葉が過剰なあまり、意味をなさなくなったり、相手を黙らせる暴力として使用することがもてはやされたり(いわゆる「論破」だ)している。しかし、それはSNS全盛の今どこでも見られる光景であって、アメリカを現在のアメリカにしているのは何なのだろうか。それがアダムにも見られた、少年期の有害な男性性や覇権的な男性性と結びつくこと、つまり、アメリカが成熟した大人の社会ではないということなのだろうか。ラーナーはまた子供が学ぶのは「反復」であって(体験している当人にとっては唯一無二のできごとだが)、他人と分かち合えない本当に特異な体験(アダムの脳震盪やスプレッド、ダレンの病気など?)は当人を「宇宙空間にいる子供」のように孤独にすると描く。話が通じない時、孤立して分かってもらえないときなど「言葉がやむ時暴力が顔を出す」。実験的な文体で読みやすいとは言えないが、言葉や現代についてさまざまなことを考えさせられた。

文箱@hubaco2025年8月23日読み終わったfuzkueの会話のない読書会で読み始めて、ずっとその続きのような心地よさの中で読み通せた。 内容についてはこれからじっくり反芻したい。『10:04』でも感じたけど、ベン・ラーナーは技巧的なのに核の部分で何か飾らない、良きものを持っている。それが灯火のように常に読者を照らしてくれて、信頼感と共に読み続けることができる。 それにしても『トピーカ・スクール』とはすてきな響きの題名だ。トピーカというなじみのない地方都市がこの本によって自分の中で特別な存在になる。『コロンバス』という映画を見た時にも同じような感覚を得たのを思い出しながら読んでいた。

文箱@hubaco2025年8月23日読み終わったfuzkueの会話のない読書会で読み始めて、ずっとその続きのような心地よさの中で読み通せた。 内容についてはこれからじっくり反芻したい。『10:04』でも感じたけど、ベン・ラーナーは技巧的なのに核の部分で何か飾らない、良きものを持っている。それが灯火のように常に読者を照らしてくれて、信頼感と共に読み続けることができる。 それにしても『トピーカ・スクール』とはすてきな響きの題名だ。トピーカというなじみのない地方都市がこの本によって自分の中で特別な存在になる。『コロンバス』という映画を見た時にも同じような感覚を得たのを思い出しながら読んでいた。

阿久津隆@akttkc2025年8月22日読み終わった読書日記寝る前、フォーリー・スクエア。アメリカ合衆国移民関税執行局。voiceの中にiceがあるというのは、どこで言われていたことだっけ。小説が終わった。深い溜息。

阿久津隆@akttkc2025年8月22日読み終わった読書日記寝る前、フォーリー・スクエア。アメリカ合衆国移民関税執行局。voiceの中にiceがあるというのは、どこで言われていたことだっけ。小説が終わった。深い溜息。

- 北烏山M@mari7772025年8月21日読んでるフヅクエさんの読書会で読み始めた。最初ちょっと入れ込めなくて苦戦したけどだんだん文体や舞台設定に慣れてきて読みやすくなり、ジェーンの章になって、ぐわーんと引き込まれた…ところで、読書会の時間終了。このまま読み続けよう。

阿久津隆@akttkc2025年8月20日読んでる読書日記トピーカではなく今はニューヨーク、マンハッタン。ドーニャ・アラナのアパートメントを訪問してアダムは家族といた。 p.329 娘たちに会話の内容を知られたくないとき、ナタリアと僕は音節の多い職業語や複雑で一般性のない「十セント語」といった、僕には英語でしかできないような用語で喋ったが、それは深刻な話題を一種のゲームにするのにも役立った―大人の話しかたを真似る子供のような気分になれた。というわけで僕は言った、「神経変性は目撃するのに厄介だけど彼女の根源的な人格は無傷だよ」とか、そんなふうに。ナタリアは「私の願いは彼女が施設に移転せずに終点に着くこと」とか、そんな言いかたをした。信号が変わって道を渡ると、ルナが〈ミスター・ソフティ〉のトラックを指差した。パパ、アイスクリームくれるって言ったよね。いや、ビシの家でクッキーをもらうか、それを我慢したらアイスクリームをあげると言ったんだ、血中に放出される糖分の点で有罪になるよ。 泣いちゃう。『10:04』にあったユーモアの感覚は多分これで、それがここに来て現れて、泣いちゃう。一家はマンハッタンを南に下って91番通りからヒッポ・プレイグラウンドに入ってカバの公園だ。そこで意地悪な男の子が登場して父親はもっと意地悪で、アダムが対峙した。スーパーで敵対する同級生と遭遇する場面を思い出した。かつては息子としてあるいは孫として、今度は父親として、暴力の直前にアダムは立っていた。泣いちゃう。

阿久津隆@akttkc2025年8月20日読んでる読書日記トピーカではなく今はニューヨーク、マンハッタン。ドーニャ・アラナのアパートメントを訪問してアダムは家族といた。 p.329 娘たちに会話の内容を知られたくないとき、ナタリアと僕は音節の多い職業語や複雑で一般性のない「十セント語」といった、僕には英語でしかできないような用語で喋ったが、それは深刻な話題を一種のゲームにするのにも役立った―大人の話しかたを真似る子供のような気分になれた。というわけで僕は言った、「神経変性は目撃するのに厄介だけど彼女の根源的な人格は無傷だよ」とか、そんなふうに。ナタリアは「私の願いは彼女が施設に移転せずに終点に着くこと」とか、そんな言いかたをした。信号が変わって道を渡ると、ルナが〈ミスター・ソフティ〉のトラックを指差した。パパ、アイスクリームくれるって言ったよね。いや、ビシの家でクッキーをもらうか、それを我慢したらアイスクリームをあげると言ったんだ、血中に放出される糖分の点で有罪になるよ。 泣いちゃう。『10:04』にあったユーモアの感覚は多分これで、それがここに来て現れて、泣いちゃう。一家はマンハッタンを南に下って91番通りからヒッポ・プレイグラウンドに入ってカバの公園だ。そこで意地悪な男の子が登場して父親はもっと意地悪で、アダムが対峙した。スーパーで敵対する同級生と遭遇する場面を思い出した。かつては息子としてあるいは孫として、今度は父親として、暴力の直前にアダムは立っていた。泣いちゃう。 阿久津隆@akttkc2025年8月19日読んでる読書日記布団でトピーカ。二人もベッドにいて、仰向けになった、アンバーが語りだした。ママはカンザスからあまり遠くに行ってほしくないみたいだけど、とアンバー。ダンスと学問がちゃんと結びついたところを見つけるには東部に行かなきゃいけない、とアンバー。戻ってきたら医者になれる、とアンバー。そうなったら最高だよね、とアンバー。ビーチでくつろいで、めちゃくちゃにラリったりして、とアンバー。アンバーの語りは不思議な凄みを帯びていった。 p.322,323 わかってないでしょ、あなたがクソ野郎じゃないとき、私があなたと一緒にいるのがほんとに好きだってことも、あなたと同じ部分と違う部分がわかるときの気分がどんなかも―あなたは私の声も、他人が抱えた問題も、眼内閃光も、音素も思い描けないでしょうけど。まるでいま、幼少期の広大で空虚な染みが内側で濃くなっていくよう。私たち、偽のIDがあったらいいんだ。私はあなたに現実のことを話しているのか、現実から程遠い夢のことを話しているのか、いつもほとんどわからないの。この植物を両手ですりつぶしたら、街灯が消えて、サイレンが鳴るよ。まもなくヘールボップ彗星が近日点を通るところで、青いガスのしっぽが太陽の外を向いている。氷河の青い氷。目を閉じてまぶたを押したらそれが見えるよ。私のなかではいつも、いちばん確かなものが夢のなかに溶けて、夢は確かさのなかに溶けていく。その奥には宇宙船があって、私たちがここにこうして横になっているあいだにもヘヴンズ・ゲートの信者たちがフェノバルビタールとアップルソースとウォッカを混ぜて寝台に潜りこみ、頭を紫の布で覆うよ―肉体と、歴史が終わったこの星から送り出されるためにね、それが九七年のクラス。 涙出た。なんだこの語りは。 p.323,324 この夜、アダムにはラップ・バトルとミソジニストの常套句に潜む馬鹿げた暴力性を乗り越え、センテンスが意識的に制御できない速度で展開する領域に突入した。その地平においては構文の機械装置にどんな言葉を詰めこむかは問題ではなく(交換可能性の崇高さ)、ビッチや大麻やスティングレイ監視プログラムで韻を踏んでも、自分が愚鈍に見えても問題ではなかった。肝心なのは、言語という社会性の根底をなす媒体が抽象的な力としてあらわれることであり、また彼が、ほんの一瞬でも、純粋な可能性としての文法を垣間見ることだった。 やばいやばい。加速していく。加速の先にあるのはどう考えても急停止だ、すべてが弾け飛ぶ瞬間だ、最大音量の静寂だ、「そこにアイロニーがあるとすれば、そのすべてが冷酷なものではなかったということだ」、ダレンにできることはスプレッドの可能性を潰すことだろう、スプレッドのための器官とは顎だ。顎をやれ。光が消えたら、顎をやれ。 p.325,326 混み合った地下室で全員が位置につくと、光が消える。あちこちにパイプをかざしたライターの光、ポータブルステレオの青い電子ディスプレイ。キューボールをクリックして台の縁までドラッグし、マンディ・オーエンの顔―横顔―のそばに置け。マウスから手を離すと、ボールは彼女のこめかみの三インチ下にぶつかり、顎の数か所を砕き、歯を何本か取り去り、失神させ、彼女の発話を永遠に変える。明かりが戻ってくると、彼女はうつ伏せになって床に倒れている。血が広がって(スプレッド)いく速度に叫び声が上がる。やっと音楽が止まる。

阿久津隆@akttkc2025年8月19日読んでる読書日記布団でトピーカ。二人もベッドにいて、仰向けになった、アンバーが語りだした。ママはカンザスからあまり遠くに行ってほしくないみたいだけど、とアンバー。ダンスと学問がちゃんと結びついたところを見つけるには東部に行かなきゃいけない、とアンバー。戻ってきたら医者になれる、とアンバー。そうなったら最高だよね、とアンバー。ビーチでくつろいで、めちゃくちゃにラリったりして、とアンバー。アンバーの語りは不思議な凄みを帯びていった。 p.322,323 わかってないでしょ、あなたがクソ野郎じゃないとき、私があなたと一緒にいるのがほんとに好きだってことも、あなたと同じ部分と違う部分がわかるときの気分がどんなかも―あなたは私の声も、他人が抱えた問題も、眼内閃光も、音素も思い描けないでしょうけど。まるでいま、幼少期の広大で空虚な染みが内側で濃くなっていくよう。私たち、偽のIDがあったらいいんだ。私はあなたに現実のことを話しているのか、現実から程遠い夢のことを話しているのか、いつもほとんどわからないの。この植物を両手ですりつぶしたら、街灯が消えて、サイレンが鳴るよ。まもなくヘールボップ彗星が近日点を通るところで、青いガスのしっぽが太陽の外を向いている。氷河の青い氷。目を閉じてまぶたを押したらそれが見えるよ。私のなかではいつも、いちばん確かなものが夢のなかに溶けて、夢は確かさのなかに溶けていく。その奥には宇宙船があって、私たちがここにこうして横になっているあいだにもヘヴンズ・ゲートの信者たちがフェノバルビタールとアップルソースとウォッカを混ぜて寝台に潜りこみ、頭を紫の布で覆うよ―肉体と、歴史が終わったこの星から送り出されるためにね、それが九七年のクラス。 涙出た。なんだこの語りは。 p.323,324 この夜、アダムにはラップ・バトルとミソジニストの常套句に潜む馬鹿げた暴力性を乗り越え、センテンスが意識的に制御できない速度で展開する領域に突入した。その地平においては構文の機械装置にどんな言葉を詰めこむかは問題ではなく(交換可能性の崇高さ)、ビッチや大麻やスティングレイ監視プログラムで韻を踏んでも、自分が愚鈍に見えても問題ではなかった。肝心なのは、言語という社会性の根底をなす媒体が抽象的な力としてあらわれることであり、また彼が、ほんの一瞬でも、純粋な可能性としての文法を垣間見ることだった。 やばいやばい。加速していく。加速の先にあるのはどう考えても急停止だ、すべてが弾け飛ぶ瞬間だ、最大音量の静寂だ、「そこにアイロニーがあるとすれば、そのすべてが冷酷なものではなかったということだ」、ダレンにできることはスプレッドの可能性を潰すことだろう、スプレッドのための器官とは顎だ。顎をやれ。光が消えたら、顎をやれ。 p.325,326 混み合った地下室で全員が位置につくと、光が消える。あちこちにパイプをかざしたライターの光、ポータブルステレオの青い電子ディスプレイ。キューボールをクリックして台の縁までドラッグし、マンディ・オーエンの顔―横顔―のそばに置け。マウスから手を離すと、ボールは彼女のこめかみの三インチ下にぶつかり、顎の数か所を砕き、歯を何本か取り去り、失神させ、彼女の発話を永遠に変える。明かりが戻ってくると、彼女はうつ伏せになって床に倒れている。血が広がって(スプレッド)いく速度に叫び声が上がる。やっと音楽が止まる。 阿久津隆@akttkc2025年8月17日読んでる読書日記ジェーンの父親が語る大昔のテープが再生されて、その夜、ジェーンが狂乱した。叫び声、すすり泣き、ものがひっくり返される音、破壊される音。アダムは必死に聞くまいとしながら、あえて音を立ててみたり。辛い場面で、読み続けられない、という気分になって閉じた。平和であってほしい。誰にも争わないでいてほしい。

阿久津隆@akttkc2025年8月17日読んでる読書日記ジェーンの父親が語る大昔のテープが再生されて、その夜、ジェーンが狂乱した。叫び声、すすり泣き、ものがひっくり返される音、破壊される音。アダムは必死に聞くまいとしながら、あえて音を立ててみたり。辛い場面で、読み続けられない、という気分になって閉じた。平和であってほしい。誰にも争わないでいてほしい。

素潜り旬@smog_lee_shun2025年8月15日ディベートや父母の問題よりも、俺もふたりの娘の父で詩人だからこその視点、特に終盤のアダムの章などはもうわかるぜ…!とおもうばかり。スマホを叩き落とした先の未来にともにいようではないかと声をかけたい。

素潜り旬@smog_lee_shun2025年8月15日ディベートや父母の問題よりも、俺もふたりの娘の父で詩人だからこその視点、特に終盤のアダムの章などはもうわかるぜ…!とおもうばかり。スマホを叩き落とした先の未来にともにいようではないかと声をかけたい。

阿久津隆@akttkc2025年8月15日読んでる読書日記途中でふと、「スプレッド」の意味をよくわからずに読んでいる、きっと最初に説明していたのだろうけれど頭に入らないままここまで来ている、やっつけるみたいな意味で読んでいるが、あれはなんなんだろう、と思ってチャッちゃんに尋ねてみるとディベート用語で「できるだけ多くの主張・論点・証拠を、非常に速いスピードで提示する戦法」のことらしく、それは相手が処理しきれない量の論点を異常な速さでまくしたてる感じになるそうで、そういうことだったのか、と思うと納得したあとゾゾッとした。この小説のタイトルが「スプレッド」であってもおかしくなさそうだ。親の前で機嫌を悪くしたときのアダム、シーマを前に言葉を奔流させて最後に哄笑するシーマ、アダムに教えを与えるエヴァンソン、みんなスプレッドを仕掛けている感じだ。病床に臥せるクラウスの前でひどい想像をするのもイメージのスプレッドみたいに思えるというかディベーターとは立場を切り替えながらあらゆる可能性に自分を開いて言葉を構築していくのだろうからまったく自分自身の欲望とか意思とは関係のない想像が流れ出てくることは至って自然なことに思えた。そういえば論題充当性という言葉には「トピカリティ」という明らかにトピーカと響き合うルビが振られていたがトピーカは架空の地名なのだろうかと調べるとカンザス州に実在していてしかもベン・ラーナーの出身地だった。すごい地名だ。論題充当の地でベン・ラーナーは育った。論題充当性とは肯定側が提出した議論が用意されたテーマから逸脱していないかみたいなことらしい。トピーカスクール、トピーカスクール、と感嘆していると3時になったのでミーティングして終えると『トピーカ・スクール』を取って前に遡ってみたところスプレッドはじっくり説明されていてジョアンナがやっていた(この小説はなんでこんなにJの名前の人が多いのだろうか)。そのあと相手も応戦してきた。「一分に三四〇語の速度でエビデンスを読み上げ」、「読み終えた原稿は床に落ちるにまかせ」、「一瞬どもって言葉をもつれさせるが、この声量と速度ではまるで発作か卒中でも起こしているように響く」。それはこんなふうだ。 p.32 グレゴールのエビデンスによれば児童支援強化の結果裁判所のギョウ業務が溜まってゆき司法の過負荷はやがて国家のハタ破綻につながりその権力の空白は核戦争を中国もしくは北朝鮮の核攻撃をまねきその負担は肯定側のプランがどんな便益をもたらすとしてもオモオモ重すぎますソシソシソシそしてスティーブンソンが証明したのは肯定側のプランはとにかく問題解決性がないことでなぜなら国内の機関カラからの抵抗がシコ施行をさまたげるからでその不利な点のインパクトだけでも否定に投票するしかないはずダガだがもしぷらプランが検討に値するとしても問題解決性はない最初の肯定側スピーチにおけるジョージア州裁判所への主要な情報源は州規模だけで政府プログラムには適用できないナイから否定に一票を投じるしかないということです スプレッド、スプレッド、と思う。何か、魅せられるところがある。スプリットからなのだろう、切り裂くみたいな、そういう感じでいたのだけど、そう変わらない感じもあった。 少し昼寝しようと布団に行って本を開くと車の中が剣呑な空気だ。ジェーンがアダムに薬を渡したことにジョナサンが怒っている。ジェーンは「私は完全に対応を誤った」と謝罪する。 p.284 でもジョナサンはアダムになっていて―あの攻撃性、速度、こめかみの緊張―錠剤を与えたことが、私に境界を保つ能力が欠けていることの反論不能な証拠だと証明しようとした。いかに私があらゆるものを、関係性の交錯する網目のようにしてしまうか。私は紫の牛を書いた頭脳さんで、その牛をダレンが近所の丘から撃ち、ジョナサンの母は撮らずじまいだった最初の映画のなかで永遠にその牛に乗っていなければならない。誇らしいだろうね、家庭破壊者。ペニス羨望のがみがみ女。くそあま。ベイトゥだかペイトゥだかから来たイゼベルみたいな両性愛の売春婦―と彼は言わなかった。 「と彼は言わなかった」。涙出る。実際にジョナサンは涙し、やるせない場面だった。そのあとでモール・オブ・アメリカの講堂で1997年全国スピーチ・ディベートトーナメントの決勝戦だ、本番だ! というところまで読んで閉じた。

阿久津隆@akttkc2025年8月15日読んでる読書日記途中でふと、「スプレッド」の意味をよくわからずに読んでいる、きっと最初に説明していたのだろうけれど頭に入らないままここまで来ている、やっつけるみたいな意味で読んでいるが、あれはなんなんだろう、と思ってチャッちゃんに尋ねてみるとディベート用語で「できるだけ多くの主張・論点・証拠を、非常に速いスピードで提示する戦法」のことらしく、それは相手が処理しきれない量の論点を異常な速さでまくしたてる感じになるそうで、そういうことだったのか、と思うと納得したあとゾゾッとした。この小説のタイトルが「スプレッド」であってもおかしくなさそうだ。親の前で機嫌を悪くしたときのアダム、シーマを前に言葉を奔流させて最後に哄笑するシーマ、アダムに教えを与えるエヴァンソン、みんなスプレッドを仕掛けている感じだ。病床に臥せるクラウスの前でひどい想像をするのもイメージのスプレッドみたいに思えるというかディベーターとは立場を切り替えながらあらゆる可能性に自分を開いて言葉を構築していくのだろうからまったく自分自身の欲望とか意思とは関係のない想像が流れ出てくることは至って自然なことに思えた。そういえば論題充当性という言葉には「トピカリティ」という明らかにトピーカと響き合うルビが振られていたがトピーカは架空の地名なのだろうかと調べるとカンザス州に実在していてしかもベン・ラーナーの出身地だった。すごい地名だ。論題充当の地でベン・ラーナーは育った。論題充当性とは肯定側が提出した議論が用意されたテーマから逸脱していないかみたいなことらしい。トピーカスクール、トピーカスクール、と感嘆していると3時になったのでミーティングして終えると『トピーカ・スクール』を取って前に遡ってみたところスプレッドはじっくり説明されていてジョアンナがやっていた(この小説はなんでこんなにJの名前の人が多いのだろうか)。そのあと相手も応戦してきた。「一分に三四〇語の速度でエビデンスを読み上げ」、「読み終えた原稿は床に落ちるにまかせ」、「一瞬どもって言葉をもつれさせるが、この声量と速度ではまるで発作か卒中でも起こしているように響く」。それはこんなふうだ。 p.32 グレゴールのエビデンスによれば児童支援強化の結果裁判所のギョウ業務が溜まってゆき司法の過負荷はやがて国家のハタ破綻につながりその権力の空白は核戦争を中国もしくは北朝鮮の核攻撃をまねきその負担は肯定側のプランがどんな便益をもたらすとしてもオモオモ重すぎますソシソシソシそしてスティーブンソンが証明したのは肯定側のプランはとにかく問題解決性がないことでなぜなら国内の機関カラからの抵抗がシコ施行をさまたげるからでその不利な点のインパクトだけでも否定に投票するしかないはずダガだがもしぷらプランが検討に値するとしても問題解決性はない最初の肯定側スピーチにおけるジョージア州裁判所への主要な情報源は州規模だけで政府プログラムには適用できないナイから否定に一票を投じるしかないということです スプレッド、スプレッド、と思う。何か、魅せられるところがある。スプリットからなのだろう、切り裂くみたいな、そういう感じでいたのだけど、そう変わらない感じもあった。 少し昼寝しようと布団に行って本を開くと車の中が剣呑な空気だ。ジェーンがアダムに薬を渡したことにジョナサンが怒っている。ジェーンは「私は完全に対応を誤った」と謝罪する。 p.284 でもジョナサンはアダムになっていて―あの攻撃性、速度、こめかみの緊張―錠剤を与えたことが、私に境界を保つ能力が欠けていることの反論不能な証拠だと証明しようとした。いかに私があらゆるものを、関係性の交錯する網目のようにしてしまうか。私は紫の牛を書いた頭脳さんで、その牛をダレンが近所の丘から撃ち、ジョナサンの母は撮らずじまいだった最初の映画のなかで永遠にその牛に乗っていなければならない。誇らしいだろうね、家庭破壊者。ペニス羨望のがみがみ女。くそあま。ベイトゥだかペイトゥだかから来たイゼベルみたいな両性愛の売春婦―と彼は言わなかった。 「と彼は言わなかった」。涙出る。実際にジョナサンは涙し、やるせない場面だった。そのあとでモール・オブ・アメリカの講堂で1997年全国スピーチ・ディベートトーナメントの決勝戦だ、本番だ! というところまで読んで閉じた。 ハム@unia2025年8月13日読み終わったここまで現代の分断された世界を物語として落とし込んでくることに驚く。 複数の視点で語られる物語は出来事の核心を明らかにしないことで立つ視点に応じて情報がいかにたやすく交錯するかを暗示しているかのよう。 メタ的なメッセージもひしひしと感じる。 一見すると複数の視点による雑多な情報で進む物語は読みにくいと感じるかもしれないけど、それこそアダムのディベートにおける「スプレッド」という速く効率的に敵を倒す量に訴える態度を読者に体験させるかのように意図的に構成しているのかなと思う。 情報が溢れ、質より量となり、意味がぼやける。 著者はそんな世界に警鐘を鳴らすかのように、アダムや家族らに言語の、議論のその先に向かう態度を示させる。 平野啓一郎さんの文学に関するエッセイを読み終えたばかりだからか、文学の可能性ってほんとこういうところにあるよねと感じさせてくれるめちゃくちゃ示唆に富む素晴らしい一冊。

ハム@unia2025年8月13日読み終わったここまで現代の分断された世界を物語として落とし込んでくることに驚く。 複数の視点で語られる物語は出来事の核心を明らかにしないことで立つ視点に応じて情報がいかにたやすく交錯するかを暗示しているかのよう。 メタ的なメッセージもひしひしと感じる。 一見すると複数の視点による雑多な情報で進む物語は読みにくいと感じるかもしれないけど、それこそアダムのディベートにおける「スプレッド」という速く効率的に敵を倒す量に訴える態度を読者に体験させるかのように意図的に構成しているのかなと思う。 情報が溢れ、質より量となり、意味がぼやける。 著者はそんな世界に警鐘を鳴らすかのように、アダムや家族らに言語の、議論のその先に向かう態度を示させる。 平野啓一郎さんの文学に関するエッセイを読み終えたばかりだからか、文学の可能性ってほんとこういうところにあるよねと感じさせてくれるめちゃくちゃ示唆に富む素晴らしい一冊。

阿久津隆@akttkc2025年8月13日読んでる読書日記アダムの出番。と思ったら「たしかに、きみはこれまでの試合を楽勝で勝ち進んでいる」とエヴァンソンが言うところから始まってアダムの出番だと思ったさっきの試合はもう終わって勝ったらしかった。両親もいる中でエヴァンソンはアダムに教えを与えていた、アダムの負かしかたが間違ってると指摘した。「スイング・ステートにいると想像してみろ」とエヴァンソンは言った。「君の利点はカンザスだ」とアダムにエヴァンソン。 p.261 きみにはアメリカ中部地方の英語がある。さっと脱線して、打ち解けた感じを出してほしいんだよ。「ブタには口紅を塗っても、ブタはしょせんブタです」そんなようなことをね。エリツィンが約束を破ったことについてとんでもなく雄弁に語ったあとでこう言ってほしいんだ、「ところでカンザスでは、それは嘘と呼ばれています」。北極圏の掘削を規制する条約について話してから、「ところでカンザスだったら、そんな条約は締結しませんね」と言ってほしい。それが本当じゃなくてもかまわない、そうだということが実証済みであるかのように伝わったらそれでいいんだ。「実証済みですよ」と言え。言いたければ「締結しねえ」と言ってもいい。あえてやっているんだと、引用符で囲まれた言葉だと聴衆がわかってさえいれば、文法がおかしくてもいいんだ。その地域の作法に沿った人当たりのいいキャッチフレーズで、高尚な流暢さを遮れ。 エヴァンソン怖い。いくつかの政治家の顔が浮かび、エヴァンソン、怖いな、と思った。ジェーンもその思いを共有しているようだった。ジェーンが息子に向ける視線が救いだったし、昨日読んでいたジョナサンのところもそうだけど、この家族の関係というか、子を語るときの距離感が好き。

阿久津隆@akttkc2025年8月13日読んでる読書日記アダムの出番。と思ったら「たしかに、きみはこれまでの試合を楽勝で勝ち進んでいる」とエヴァンソンが言うところから始まってアダムの出番だと思ったさっきの試合はもう終わって勝ったらしかった。両親もいる中でエヴァンソンはアダムに教えを与えていた、アダムの負かしかたが間違ってると指摘した。「スイング・ステートにいると想像してみろ」とエヴァンソンは言った。「君の利点はカンザスだ」とアダムにエヴァンソン。 p.261 きみにはアメリカ中部地方の英語がある。さっと脱線して、打ち解けた感じを出してほしいんだよ。「ブタには口紅を塗っても、ブタはしょせんブタです」そんなようなことをね。エリツィンが約束を破ったことについてとんでもなく雄弁に語ったあとでこう言ってほしいんだ、「ところでカンザスでは、それは嘘と呼ばれています」。北極圏の掘削を規制する条約について話してから、「ところでカンザスだったら、そんな条約は締結しませんね」と言ってほしい。それが本当じゃなくてもかまわない、そうだということが実証済みであるかのように伝わったらそれでいいんだ。「実証済みですよ」と言え。言いたければ「締結しねえ」と言ってもいい。あえてやっているんだと、引用符で囲まれた言葉だと聴衆がわかってさえいれば、文法がおかしくてもいいんだ。その地域の作法に沿った人当たりのいいキャッチフレーズで、高尚な流暢さを遮れ。 エヴァンソン怖い。いくつかの政治家の顔が浮かび、エヴァンソン、怖いな、と思った。ジェーンもその思いを共有しているようだった。ジェーンが息子に向ける視線が救いだったし、昨日読んでいたジョナサンのところもそうだけど、この家族の関係というか、子を語るときの距離感が好き。 阿久津隆@akttkc2025年8月12日読んでる読書日記ジェーンたちがアダムのディベート大会を見に行く時期が描かれて、アダムの出番が来るとエヴァンソンはジェーンとジョナサンに向かって「まあ、見ていてください」と言った。そこで本を閉じてこれはアダムの出番を見るのが楽しみだったからのようでお楽しみを明日に取っておこうということらしい。かつて布団で母親が読み聞かせをしてくれていたときに『ズッコケ三人組』の文化祭のやつで劇の本番が始まるところで僕がストップをかけて今日はここまで、続きは明日読んでと言った、あのときと同じ感じの楽しみ持ち越し行動で、いくつになっても変わらないものだ、と私は考えた。

阿久津隆@akttkc2025年8月12日読んでる読書日記ジェーンたちがアダムのディベート大会を見に行く時期が描かれて、アダムの出番が来るとエヴァンソンはジェーンとジョナサンに向かって「まあ、見ていてください」と言った。そこで本を閉じてこれはアダムの出番を見るのが楽しみだったからのようでお楽しみを明日に取っておこうということらしい。かつて布団で母親が読み聞かせをしてくれていたときに『ズッコケ三人組』の文化祭のやつで劇の本番が始まるところで僕がストップをかけて今日はここまで、続きは明日読んでと言った、あのときと同じ感じの楽しみ持ち越し行動で、いくつになっても変わらないものだ、と私は考えた。 阿久津隆@akttkc2025年8月11日読んでる読書日記布団では今日もトピーカにいて毎日この時間が希望だ。ジョナサンのパートを長く読む。とても充実している。ずっと充実している。しかし大学で親元を離れたアダムは憔悴していて今は電話で両親と話している。ジェーンは深呼吸を促した。 p.234 でも彼は話し続けた。ナタリアのことというよりも、あらゆるものの虚しさについて語り、その声には大学で購読したフレーズが入りこんでいた。「道具的(インストゥルメンタル)理性」という言葉を彼は繰り返していて、僕にはそれが適切な言葉選びに思えた、というのも、彼の言語の音楽性が、意味内容を圧倒しつつあると感じたからだ。ある時点で、彼は無意味な韻文を発しているようになった。あらゆる語彙が衝突し、また結合した―トピーカのタフガイ的物言い、高速ディベート、憂鬱なドイツ人たちや実験的な詩人たちから仕入れてきた言葉、失恋にまつわるありふれた用語。そして幼児語に近づいていくもの、退行。たわごとを言っていたわけではないけれど、僕たちのいるトピーカの寝室から思い描けば、彼はニューヨークで耳を覆うヘッドホンをつけ、左耳で一分間に一八〇語を受信している、崩壊寸前のスピーチ・メカニズムだった。

阿久津隆@akttkc2025年8月11日読んでる読書日記布団では今日もトピーカにいて毎日この時間が希望だ。ジョナサンのパートを長く読む。とても充実している。ずっと充実している。しかし大学で親元を離れたアダムは憔悴していて今は電話で両親と話している。ジェーンは深呼吸を促した。 p.234 でも彼は話し続けた。ナタリアのことというよりも、あらゆるものの虚しさについて語り、その声には大学で購読したフレーズが入りこんでいた。「道具的(インストゥルメンタル)理性」という言葉を彼は繰り返していて、僕にはそれが適切な言葉選びに思えた、というのも、彼の言語の音楽性が、意味内容を圧倒しつつあると感じたからだ。ある時点で、彼は無意味な韻文を発しているようになった。あらゆる語彙が衝突し、また結合した―トピーカのタフガイ的物言い、高速ディベート、憂鬱なドイツ人たちや実験的な詩人たちから仕入れてきた言葉、失恋にまつわるありふれた用語。そして幼児語に近づいていくもの、退行。たわごとを言っていたわけではないけれど、僕たちのいるトピーカの寝室から思い描けば、彼はニューヨークで耳を覆うヘッドホンをつけ、左耳で一分間に一八〇語を受信している、崩壊寸前のスピーチ・メカニズムだった。 画伯@ggahak2025年8月10日読み終わった難儀して読み終えた。残念ながらあまりピンと来なかった。家族と狭いコミュニティの話すぎた、よその家族のアルバムをソファでめくり続ける感じ。より大きな主題はざっくり言うと言葉の効果についてでそこはすごくエキサイティングに展開していくし自分の好きな方の話でもあるはずなんだけど、なぜか最後までなんとなく乗れず。有害な男性性やレイシズム、フェミニズムへの視座がとても真っ当でその点非常に安心して読めます。

画伯@ggahak2025年8月10日読み終わった難儀して読み終えた。残念ながらあまりピンと来なかった。家族と狭いコミュニティの話すぎた、よその家族のアルバムをソファでめくり続ける感じ。より大きな主題はざっくり言うと言葉の効果についてでそこはすごくエキサイティングに展開していくし自分の好きな方の話でもあるはずなんだけど、なぜか最後までなんとなく乗れず。有害な男性性やレイシズム、フェミニズムへの視座がとても真っ当でその点非常に安心して読めます。

茅野@mizuumis2025年8月10日読み終わった精神分析、ディベート、詩、スピーチ…さまざまな形での言葉の扱いとそこに付随する話者の力の偏りを小説として批評的に示し、なおかつユーモアを忘れない ジェーンに肩入れしてしまうが また読みたい

茅野@mizuumis2025年8月10日読み終わった精神分析、ディベート、詩、スピーチ…さまざまな形での言葉の扱いとそこに付随する話者の力の偏りを小説として批評的に示し、なおかつユーモアを忘れない ジェーンに肩入れしてしまうが また読みたい

阿久津隆@akttkc2025年8月9日読んでる読書日記即興ディベートの元全国チャンピオンのエヴァンソンがアダムのコーチになった。「エヴァンソンは、あとでもっともらしく否定できる無礼を働き、あえて困惑してみせ、優位に立つ天才だった」。 p.184,185 校舎の窓の外に見える街灯の周りでは小雪が舞っている。ひとり、濃い色のジーンズを腰ばきしているほうが、奇妙な液体を飲んでいる。もうひとりはカーキ色のズボンを腰の高い位置で穿いていて、いわゆる「常識的な銃規制法」の危険な先行きについて説明しているが、その数年後にはコロンバイン事件が起こる。歴史が再び進みはじめたとき、ふたりのうち片方は、カンザス始まって以来もっとも右寄りの知事にとって不可欠な計画立案者(アーキテクト)となり、社会福祉事業と教育事業の抜本的な予算削減を押し進め、芸術分野への助成金をすべて終わらせ、医療保険制度を民営化し、アメリカ史においてもっとも悲惨な減税のひとつを実施し、トランプ政権の重要な雛形となるだろう。 エヴァンソンそうなっちゃうか〜と昏い気持ち。トランプの名がまた出てきた。 そのあとアダムは寝たきりの老人がいる病室にいる。水に浸した綿棒で唇を湿らせる。 p.188 アダムの脳裏に、常軌を逸したイメージが立て続けにひらめいた。この部屋で、クラウスが意識を失っているそばでアンバーとセックスする。シーツとカバーを遠慮なく剥ぎ取り、クラウスの身体をしげしげと見る。眠っているその男を枕で窒息させる。彼の唇にたっぷりキスをする。クラウスの死体をカムリにあるショットガンの上に寄りかからせて支柱にし、生きているように見せかける。 とても共感できる場面でした。

阿久津隆@akttkc2025年8月9日読んでる読書日記即興ディベートの元全国チャンピオンのエヴァンソンがアダムのコーチになった。「エヴァンソンは、あとでもっともらしく否定できる無礼を働き、あえて困惑してみせ、優位に立つ天才だった」。 p.184,185 校舎の窓の外に見える街灯の周りでは小雪が舞っている。ひとり、濃い色のジーンズを腰ばきしているほうが、奇妙な液体を飲んでいる。もうひとりはカーキ色のズボンを腰の高い位置で穿いていて、いわゆる「常識的な銃規制法」の危険な先行きについて説明しているが、その数年後にはコロンバイン事件が起こる。歴史が再び進みはじめたとき、ふたりのうち片方は、カンザス始まって以来もっとも右寄りの知事にとって不可欠な計画立案者(アーキテクト)となり、社会福祉事業と教育事業の抜本的な予算削減を押し進め、芸術分野への助成金をすべて終わらせ、医療保険制度を民営化し、アメリカ史においてもっとも悲惨な減税のひとつを実施し、トランプ政権の重要な雛形となるだろう。 エヴァンソンそうなっちゃうか〜と昏い気持ち。トランプの名がまた出てきた。 そのあとアダムは寝たきりの老人がいる病室にいる。水に浸した綿棒で唇を湿らせる。 p.188 アダムの脳裏に、常軌を逸したイメージが立て続けにひらめいた。この部屋で、クラウスが意識を失っているそばでアンバーとセックスする。シーツとカバーを遠慮なく剥ぎ取り、クラウスの身体をしげしげと見る。眠っているその男を枕で窒息させる。彼の唇にたっぷりキスをする。クラウスの死体をカムリにあるショットガンの上に寄りかからせて支柱にし、生きているように見せかける。 とても共感できる場面でした。 阿久津隆@akttkc2025年8月8日読んでる読書日記今日も寝る前は『トピーカ・スクール』。 p.163 彼が高校で抱えた問題は、ディベートをするとナードと、詩をやるとおかまと見なされることだった―そのふたつがあってこそ、ぼんやりと想像した東海岸に立ち、トピーカでの経験を大いなるアイロニーとともに物語ることができたのだが。肝心なのは、ディベートへの取り組みを言葉による戦闘の一種として語ることだった。肝心なのはいじめっ子になること、素早く残忍に、極力挑発と受け取られないような中傷で、いつでも対戦相手をスプレッドできることだった。詩が許されるのは、それが自分の能力を向上させる場合、それが「サイファー」と「フロウ」になる場合、それが、アンバーがレイノルズおよびほかの者たちではなく、自分とセックスする理由のひとつになる場合に限られた。卓越した言語能力によって人を傷つけ、人と寝られるようになるとき、彼は知性と表現力という家庭内の価値観から完全に離れることなく、青年期の社会領域に溶けこむことができた。和解とは言えなかったが、実現可能な拮抗ではあった。彼の髪型の悲惨な折衷案。片頭痛。 アダムの幸運は、自分の攻撃性を言語の領域に持ちこんだとき、それが彼らのようなタイプが採用していた慣習のひとつとして公認されたことだった。 何に惹かれるのだろう、何が響くのだろう、自分も持っていたであろうなんらかのコンプレックスがくすぐられる感じとかもあるのだろう、と思いながら、いいぞアダム、と思う。 p.165 彼は祖母に、どうやって祖父と結婚することになったのかを尋ねていた。出会いはいつ?「ブルックリンでね」と彼女はトピーカで言った。「父が病気になって、家族のためにお金が必要になったから高校を出てタイピストとして働いたんだけど、Jアベニューにある家に帰るのは遅い時間だった。いつもバスに乗ってたわ。そしたらあなたのおじいちゃんがいつもバス停で私を待っていて、歩いて家まで送らせてくれないかって言うの。それが一九三二年のことで」と彼女は一九九七年に言った、「私たちはどうやって生きていったらいいのか不安だった」。 それが一九三二年のことで、私たちはどうやって生きていったらいいのか不安だった、というのがよかった。ブルックリンでね、とトピーカで言った、もよかった。一九三二年のことで、と彼女は一九九七年に言った、というのもよかった。 次は滑稽な場面。スーパーに入ると敵視している同級生と対面して、さあ喧嘩か、と身構えたあと彼が母親と一緒にいることに気づき、「母親がいることで身体的な衝突ができないことに気づき、アダムはほっとし」て、さらに「ママと買い物かよ? アダムは微笑むことで軽蔑を伝えることにした」のあと、 p.169,170 「アダム」―と母の声―「おばあちゃんに、一九四五年とは物価が違うって言ってやってよ」恐ろしいかな、自分の家族が迫ってきた。値段で言い争うユダヤ人。彼らと知り合いでいることを否定したいという、とっさの、馬鹿げた欲望。レスラーは意図の読めない含み笑いを浮かべたが、それがアダムを怯えさせ、激昂させた。二世代にわたる女性といることは、一世代の女性といることよりもまずいだろうか? レスラーはその違いに気づいて馬鹿にしてるのか? 吹き出しちゃった。

阿久津隆@akttkc2025年8月8日読んでる読書日記今日も寝る前は『トピーカ・スクール』。 p.163 彼が高校で抱えた問題は、ディベートをするとナードと、詩をやるとおかまと見なされることだった―そのふたつがあってこそ、ぼんやりと想像した東海岸に立ち、トピーカでの経験を大いなるアイロニーとともに物語ることができたのだが。肝心なのは、ディベートへの取り組みを言葉による戦闘の一種として語ることだった。肝心なのはいじめっ子になること、素早く残忍に、極力挑発と受け取られないような中傷で、いつでも対戦相手をスプレッドできることだった。詩が許されるのは、それが自分の能力を向上させる場合、それが「サイファー」と「フロウ」になる場合、それが、アンバーがレイノルズおよびほかの者たちではなく、自分とセックスする理由のひとつになる場合に限られた。卓越した言語能力によって人を傷つけ、人と寝られるようになるとき、彼は知性と表現力という家庭内の価値観から完全に離れることなく、青年期の社会領域に溶けこむことができた。和解とは言えなかったが、実現可能な拮抗ではあった。彼の髪型の悲惨な折衷案。片頭痛。 アダムの幸運は、自分の攻撃性を言語の領域に持ちこんだとき、それが彼らのようなタイプが採用していた慣習のひとつとして公認されたことだった。 何に惹かれるのだろう、何が響くのだろう、自分も持っていたであろうなんらかのコンプレックスがくすぐられる感じとかもあるのだろう、と思いながら、いいぞアダム、と思う。 p.165 彼は祖母に、どうやって祖父と結婚することになったのかを尋ねていた。出会いはいつ?「ブルックリンでね」と彼女はトピーカで言った。「父が病気になって、家族のためにお金が必要になったから高校を出てタイピストとして働いたんだけど、Jアベニューにある家に帰るのは遅い時間だった。いつもバスに乗ってたわ。そしたらあなたのおじいちゃんがいつもバス停で私を待っていて、歩いて家まで送らせてくれないかって言うの。それが一九三二年のことで」と彼女は一九九七年に言った、「私たちはどうやって生きていったらいいのか不安だった」。 それが一九三二年のことで、私たちはどうやって生きていったらいいのか不安だった、というのがよかった。ブルックリンでね、とトピーカで言った、もよかった。一九三二年のことで、と彼女は一九九七年に言った、というのもよかった。 次は滑稽な場面。スーパーに入ると敵視している同級生と対面して、さあ喧嘩か、と身構えたあと彼が母親と一緒にいることに気づき、「母親がいることで身体的な衝突ができないことに気づき、アダムはほっとし」て、さらに「ママと買い物かよ? アダムは微笑むことで軽蔑を伝えることにした」のあと、 p.169,170 「アダム」―と母の声―「おばあちゃんに、一九四五年とは物価が違うって言ってやってよ」恐ろしいかな、自分の家族が迫ってきた。値段で言い争うユダヤ人。彼らと知り合いでいることを否定したいという、とっさの、馬鹿げた欲望。レスラーは意図の読めない含み笑いを浮かべたが、それがアダムを怯えさせ、激昂させた。二世代にわたる女性といることは、一世代の女性といることよりもまずいだろうか? レスラーはその違いに気づいて馬鹿にしてるのか? 吹き出しちゃった。 阿久津隆@akttkc2025年8月7日読んでる読書日記布団、トピーカ。ジェーンとシーマが不和になってすごく悲しかった。みんなに仲良くいてほしい。すっとぼけが辛い。交通を遮断されると僕は地団駄を踏んでわめきたくなる。僕は和解がしたい。あるいは結果的に袂を分かつことになったとしても言葉では通じ合いたい。僕たちはこの点においてわかりあえないねと言って終わりにしたい。言葉があればできるよ、言葉でやってみようよ、とすがりつきたくなる。言葉では無理だ、と言われたらお手上げだ。言葉以外無理だよ、と僕は考えてしまう。

阿久津隆@akttkc2025年8月7日読んでる読書日記布団、トピーカ。ジェーンとシーマが不和になってすごく悲しかった。みんなに仲良くいてほしい。すっとぼけが辛い。交通を遮断されると僕は地団駄を踏んでわめきたくなる。僕は和解がしたい。あるいは結果的に袂を分かつことになったとしても言葉では通じ合いたい。僕たちはこの点においてわかりあえないねと言って終わりにしたい。言葉があればできるよ、言葉でやってみようよ、とすがりつきたくなる。言葉では無理だ、と言われたらお手上げだ。言葉以外無理だよ、と僕は考えてしまう。 阿久津隆@akttkc2025年8月5日読んでる読書日記ジェーンとシーマが話していた。というかジェーンがシーマに話していた。シーマはいい聞き手だった。「すると、彼女の沈黙がつくった余白になにかが起こった」。 p.113 私の発話は壊れはじめ、感情の圧を受けてばらばらになり、前後の繋がりのない言葉の連なりになっていった。あなたが賞賛する何人かの詩人が私にはそう聞こえるような、あるいはペイリンやトランプの話みたいな、と言ってもいいかもしれない。それらの言葉を意味があるかのように、主張か情報であるかのように繰り出していた、しかも政治家たちが話すよりもはるかに速いスピードで。発話は消えていく意味を追いかけるように加速していった。まるで私が発作を起こしたみたいだった。シーマがついに、私がずっと「訓練(トレーニング)」という言葉を使っている、と指摘した。たとえばこんなふうに―「どうしてママがその絵をデボラにあげたのか、それは、私の訓練によれば―」そしてセンテンスの途中で止まり、まったく別のことについて話し出すの。 ―なぜならそれが列車(トレイン)のなかで起こったから。 うっとり! 今日は朝と夕方と夜と3度この小説を開いているがなんだかやはりフィットし続ける感じがあってベン・ラーナーの核にある何かが僕に響き続けるのだろう。過去が組み替えられて現在の足場がなくなることへの恐怖とか、あるいは恐怖しながら魅せられる感じとか、なのか、あるいは、言葉が生きる支えになる感じとかなのか。 話はこう続いた。 p.113 私の話は、ある時点で話とはとても言えないほど切れ切れになった。声は弱まって嗚咽になり、私はその嗚咽に飲みこまれた。予兆はなく、筋痙攣みたいに無意識で、ショッキングなものだった。はじめはその嗚咽を笑っているような感じだった、晴れと雨よ、泣くときの唐突さと勢いにひとりでに笑い声が出て、やがてその笑いに完全に屈した。それに身を任せたとき、途方もなくほっとした―言語が純粋な音の響きになった。この言語は限界に達した、これからあたらしい言語が作られていく、シーマと私で作るんだ。

阿久津隆@akttkc2025年8月5日読んでる読書日記ジェーンとシーマが話していた。というかジェーンがシーマに話していた。シーマはいい聞き手だった。「すると、彼女の沈黙がつくった余白になにかが起こった」。 p.113 私の発話は壊れはじめ、感情の圧を受けてばらばらになり、前後の繋がりのない言葉の連なりになっていった。あなたが賞賛する何人かの詩人が私にはそう聞こえるような、あるいはペイリンやトランプの話みたいな、と言ってもいいかもしれない。それらの言葉を意味があるかのように、主張か情報であるかのように繰り出していた、しかも政治家たちが話すよりもはるかに速いスピードで。発話は消えていく意味を追いかけるように加速していった。まるで私が発作を起こしたみたいだった。シーマがついに、私がずっと「訓練(トレーニング)」という言葉を使っている、と指摘した。たとえばこんなふうに―「どうしてママがその絵をデボラにあげたのか、それは、私の訓練によれば―」そしてセンテンスの途中で止まり、まったく別のことについて話し出すの。 ―なぜならそれが列車(トレイン)のなかで起こったから。 うっとり! 今日は朝と夕方と夜と3度この小説を開いているがなんだかやはりフィットし続ける感じがあってベン・ラーナーの核にある何かが僕に響き続けるのだろう。過去が組み替えられて現在の足場がなくなることへの恐怖とか、あるいは恐怖しながら魅せられる感じとか、なのか、あるいは、言葉が生きる支えになる感じとかなのか。 話はこう続いた。 p.113 私の話は、ある時点で話とはとても言えないほど切れ切れになった。声は弱まって嗚咽になり、私はその嗚咽に飲みこまれた。予兆はなく、筋痙攣みたいに無意識で、ショッキングなものだった。はじめはその嗚咽を笑っているような感じだった、晴れと雨よ、泣くときの唐突さと勢いにひとりでに笑い声が出て、やがてその笑いに完全に屈した。それに身を任せたとき、途方もなくほっとした―言語が純粋な音の響きになった。この言語は限界に達した、これからあたらしい言語が作られていく、シーマと私で作るんだ。 阿久津隆@akttkc2025年8月4日読んでる読書日記ティーンエージャーのジェイコブはヘビーメタル版バートルビーで塞ぎ込みがち。 p.72 家族で『スター・ウォーズ』を観に行こうと誘うと、ジェイコブはたわごとを言う連中を見るように両親を見た。スケボーをしていないときは部屋に閉じこもり、自傷行為にのめりこんでいることを示す生傷も目立つようになった。体液の滲む擦り傷のパッチワークを見せながらキッチンのドアにあらわれた。両親に大丈夫かと、オキシドールはいるかと、お腹は空いていないかと尋ねられ、ピザを温めようかと言われると、また肩をすくめた。冷蔵庫からペプシを取って上に戻り、残された両親がキッチン台越しに顔を見合わせて瞬きをしていると、くぐもった凶暴な音楽が流れ出す(僕はこのシーンを、あらゆる郊外のキッチンで同時に起こったこととして想像した。膨大な演技が演者が無意識のうちになされ、それを演出する奇妙な力は「文化」という名―あるいは誤称―で呼ばれている。僕の作られずじまいだった映画の冒頭シーンのひとつだ)。 なんかキュンとしちゃった。大宮のマンションの部屋と、お年玉で買ったビクターのコンポ、MDとCD3枚とかが入るやつ、ボタン周辺がうっすら青く光った、ああいうやつ、それを思い出した。何かを誇示するように大きな音でナンバーガールとかボアダムスとかを聴いていたはずだ。朝からそうしていたのか、あれは朝だった、音楽がうるさいと姉に言われ、切れた僕は壁を殴って穴を開けた。朝から元気いっぱいだ。

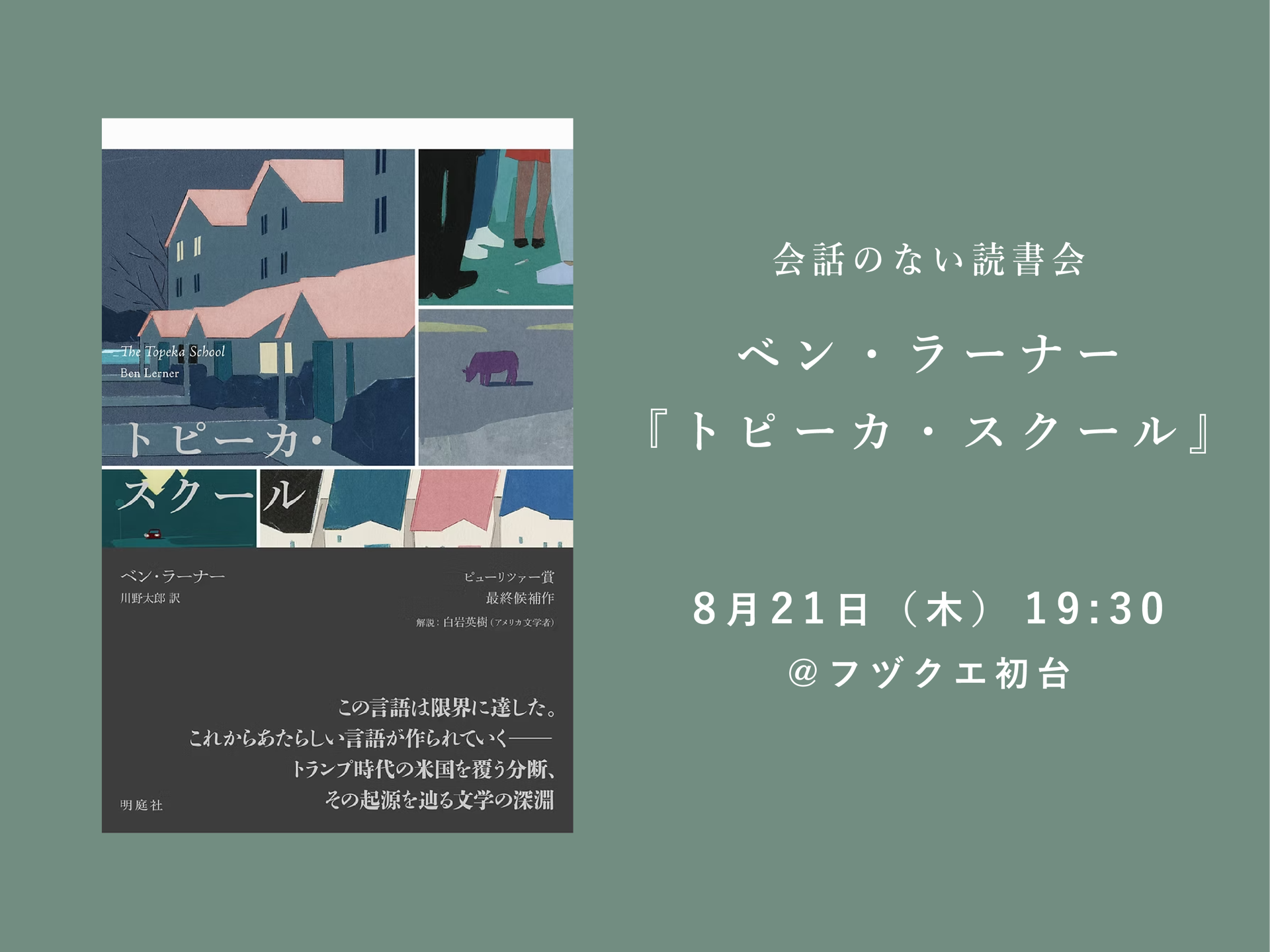

阿久津隆@akttkc2025年8月4日読んでる読書日記ティーンエージャーのジェイコブはヘビーメタル版バートルビーで塞ぎ込みがち。 p.72 家族で『スター・ウォーズ』を観に行こうと誘うと、ジェイコブはたわごとを言う連中を見るように両親を見た。スケボーをしていないときは部屋に閉じこもり、自傷行為にのめりこんでいることを示す生傷も目立つようになった。体液の滲む擦り傷のパッチワークを見せながらキッチンのドアにあらわれた。両親に大丈夫かと、オキシドールはいるかと、お腹は空いていないかと尋ねられ、ピザを温めようかと言われると、また肩をすくめた。冷蔵庫からペプシを取って上に戻り、残された両親がキッチン台越しに顔を見合わせて瞬きをしていると、くぐもった凶暴な音楽が流れ出す(僕はこのシーンを、あらゆる郊外のキッチンで同時に起こったこととして想像した。膨大な演技が演者が無意識のうちになされ、それを演出する奇妙な力は「文化」という名―あるいは誤称―で呼ばれている。僕の作られずじまいだった映画の冒頭シーンのひとつだ)。 なんかキュンとしちゃった。大宮のマンションの部屋と、お年玉で買ったビクターのコンポ、MDとCD3枚とかが入るやつ、ボタン周辺がうっすら青く光った、ああいうやつ、それを思い出した。何かを誇示するように大きな音でナンバーガールとかボアダムスとかを聴いていたはずだ。朝からそうしていたのか、あれは朝だった、音楽がうるさいと姉に言われ、切れた僕は壁を殴って穴を開けた。朝から元気いっぱいだ。 阿久津隆@akttkc2025年8月4日お知らせ会話のない読書会@ 本の読める店fuzkue初台同じ本をただ黙々と読むだけの読書会である「会話のない読書会」、 8月21日(木)に『トピーカ・スクール』で開催いたします。 場所は本の読める店フヅクエの初台でございます。 当日は明庭社の家田さんにもお越しいただき、刊行の経緯等、少しお話いただきます。 映画館で見知らぬ人たちとひとつの時間を共有するような、不思議なグルーヴのある時間を体験しに、ぜひいらしてください〜🏃🏻 https://fuzkue.com/news/1478 ↑コピペしづらくてすいませんですが、がんばってこちらから詳細にたどり着いてください〜〜🚶🏻

阿久津隆@akttkc2025年8月4日お知らせ会話のない読書会@ 本の読める店fuzkue初台同じ本をただ黙々と読むだけの読書会である「会話のない読書会」、 8月21日(木)に『トピーカ・スクール』で開催いたします。 場所は本の読める店フヅクエの初台でございます。 当日は明庭社の家田さんにもお越しいただき、刊行の経緯等、少しお話いただきます。 映画館で見知らぬ人たちとひとつの時間を共有するような、不思議なグルーヴのある時間を体験しに、ぜひいらしてください〜🏃🏻 https://fuzkue.com/news/1478 ↑コピペしづらくてすいませんですが、がんばってこちらから詳細にたどり着いてください〜〜🚶🏻

阿久津隆@akttkc2025年8月3日読み始めた短い導入部の次は「スプレッド(アダム)」というパートでアダムのパートで湖上のボートから恋人のアンバーが消えてアダムはテンパった。アンバーの家に入って寝ている家族の横を抜け、アンバーの部屋にアンバーが寝ていることが確認できると安心してトイレに入っておしっこをした。「見慣れないドライフラワーが下がっていた。記憶が一瞬でよみがえり、身震いとともに家の印象は一変した」。 p.14 間違った家にいるのに気づいて圧倒的な恐怖を感じたが、そんな家々の差異と同時にそれらの同一性も認識したことで、自分が湖を囲むすべての家に一時にいるという感覚におちいった。まったく同じレイアウトがもたらす崇高さ。それぞれの家で、彼女や彼女に似ただれかがベッドにいて、眠っているか、眠ったふりをしている。彼女の保護者が廊下の奥にいて、大きな身体でいびきをかいている。炉棚の家族写真の表情とポーズは変わるかもしれないが、その表情とポーズの文法はどれも同じだろう。絵画に描かれた場面の要素は異なるだろうが、そんな違いも、見慣れた感覚と単調さを変えるほどではない。巨大なステンレス製の冷蔵庫を開け、あるいは人造大理石のキッチン台を見渡せば、よく似通った、組み合わせがわずかに違うだけのモジュール式の製品に出くわすだろう。 認識がいちどきに組み変わる感じ。ほんの少し違う感じ。殺人者としての自分、強盗としての自分、間違えているだけの自分、状況から導き出されるあらゆる可能性が全部重なって存在する感じ。だいぶ窮地という場面でこんなことを考えている感じ。全部が愛おしいというか、ベン・ラーナーを読んでいる、という強い実感がやってきてうれしい。 そのあとアンバーと再開してアンバーが語る液状化して椅子からゆっくり滑り落ちる、聴衆がいなくなったことに気づかずに延々としゃべり続ける義父を遠くから見る、その場面もまたすごくよくて、『10:04』の教室で子どもたちがヒステリックに笑い続けるところとか、悲劇を冗談にするところとか、そういうところを思い出しながら読んでいて、いやあ、と胸いっぱい。

阿久津隆@akttkc2025年8月3日読み始めた短い導入部の次は「スプレッド(アダム)」というパートでアダムのパートで湖上のボートから恋人のアンバーが消えてアダムはテンパった。アンバーの家に入って寝ている家族の横を抜け、アンバーの部屋にアンバーが寝ていることが確認できると安心してトイレに入っておしっこをした。「見慣れないドライフラワーが下がっていた。記憶が一瞬でよみがえり、身震いとともに家の印象は一変した」。 p.14 間違った家にいるのに気づいて圧倒的な恐怖を感じたが、そんな家々の差異と同時にそれらの同一性も認識したことで、自分が湖を囲むすべての家に一時にいるという感覚におちいった。まったく同じレイアウトがもたらす崇高さ。それぞれの家で、彼女や彼女に似ただれかがベッドにいて、眠っているか、眠ったふりをしている。彼女の保護者が廊下の奥にいて、大きな身体でいびきをかいている。炉棚の家族写真の表情とポーズは変わるかもしれないが、その表情とポーズの文法はどれも同じだろう。絵画に描かれた場面の要素は異なるだろうが、そんな違いも、見慣れた感覚と単調さを変えるほどではない。巨大なステンレス製の冷蔵庫を開け、あるいは人造大理石のキッチン台を見渡せば、よく似通った、組み合わせがわずかに違うだけのモジュール式の製品に出くわすだろう。 認識がいちどきに組み変わる感じ。ほんの少し違う感じ。殺人者としての自分、強盗としての自分、間違えているだけの自分、状況から導き出されるあらゆる可能性が全部重なって存在する感じ。だいぶ窮地という場面でこんなことを考えている感じ。全部が愛おしいというか、ベン・ラーナーを読んでいる、という強い実感がやってきてうれしい。 そのあとアンバーと再開してアンバーが語る液状化して椅子からゆっくり滑り落ちる、聴衆がいなくなったことに気づかずに延々としゃべり続ける義父を遠くから見る、その場面もまたすごくよくて、『10:04』の教室で子どもたちがヒステリックに笑い続けるところとか、悲劇を冗談にするところとか、そういうところを思い出しながら読んでいて、いやあ、と胸いっぱい。

阿久津隆@akttkc2025年7月26日買った@ Shibuya Publishing & Booksellers発売日の前だがあったりするだろうか、と淡い期待を持ちながら入り口最初の新刊のところを見渡した瞬間にすぐに目に入って平積みされていた。丁寧に持ち上げ、レジに運んだ。買ったはいいが、どのタイミングで読み始めよう、楽しみ過ぎて、ここぞ、という始め方をしたいと思い、『氷の城壁』の最終巻みたいに開くタイミングを逸しないといいのですが、と私は考えた。

阿久津隆@akttkc2025年7月26日買った@ Shibuya Publishing & Booksellers発売日の前だがあったりするだろうか、と淡い期待を持ちながら入り口最初の新刊のところを見渡した瞬間にすぐに目に入って平積みされていた。丁寧に持ち上げ、レジに運んだ。買ったはいいが、どのタイミングで読み始めよう、楽しみ過ぎて、ここぞ、という始め方をしたいと思い、『氷の城壁』の最終巻みたいに開くタイミングを逸しないといいのですが、と私は考えた。

明庭社@meiteisha2025年7月15日出版社より2025年7月28日、アメリカの詩人・小説家ベン・ラーナーによる長篇小説『トピーカ・スクール』(川野太郎訳)を刊行いたします。 本書は、ひとり出版社である明庭社の創業第一作となります。 著者にとって三作目の長篇小説にあたる本作は、2019年に原書『The Topeka School』として刊行され、翌2020年、ピューリツァー賞の最終候補に選ばれました。 日本ではこれまでに『10:04』(木原善彦訳、白水社)が刊行されています。 『トピーカ・スクール』はベン・ラーナー自身をモデルとした主人公アダム・ゴードンと、ともに臨床心理士である彼の両親、そしてクラスメートであり共同体から阻害された少年ダレンの視点から交互に語られる構成になっています。 言葉の限界と可能性、有害な男性性、論破と対話、詩とレトリック、共同体と世代を超えた反復——それらの主題が、精緻に、そして美しく交差しながら、ひとつの物語として編まれていきます。 海外では原書『The Topeka School』のいくつかの書評が公開されています。この作品に触れる小さな入口として、ご紹介します。 ■海外の書評(抜粋) 小説が「人生を変える」と宣言するのには、私は現代社会に囚われすぎているかもしれない。けれど、この小説が近年の米国が生み出した最高傑作のひとつであることには自信を持っている。我々の言語活動と経済活動いずれにおいても、そこにある「余剰」がその根底では無意味でしかない時代において、「深遠な芸術的体験」(1作目に登場する表現)に何らかの意味があるといえるだろうか? この小説はそれに「イエス」と答えている。 Garth Risk Hallberg「Ben Lerner’s ‘The Topeka School’ Revisits the Debates of the ’90s」NewYorkTimes, 2019年10月 https://www.nytimes.com/2019/10/03/books/review/topeka-school-ben-lerner.html 『10:04』が、ラーナー自身の人生とそのフィクションへの反映という二つの側面を行き来しながら読むことを求められるという意味で、「2枚折り」の小説だとするならば、『トピーカ・スクール』は「3枚折り」の作品だ。これは国家についての小説だ。そして、「あそこをつかめ(※トランプが女性に対して言ったとされる言葉)」の時代、そしてスティーブ・バノンと有害な男性性の時代についての小説だ。 Alex Preston「The Topeka School by Ben Lerner review – a work of extraordinary intelligence」Guardian, 2019年7月 https://www.theguardian.com/books/2019/nov/05/the-topeka-school-ben-lerner-review これまでの小説でラーナーは、小説の中にアイロニカルな不確定性を生じさせることで、確らしさとポストモダニズム的態度をマッチさせようとしてきた。しかし、本作はより真摯で、しかも感傷的な作品となっている。(...)『トピーカ・スクール』は、共同体の経験 (ある特定の文化が共有する比喩やイデオロギー、クリシェ) と個人的な感情(詩的表現の特殊性とその手触り) の両端を、そのいずれを変質させることなく、巧みに往復する、彼の最も成功した試みだ。 Jon Day「The Topeka School by Ben Lerner review – in a class of its own」Guardian, 2019年11月 https://www.theguardian.com/books/2019/nov/08/the-topeka-school-by-ben-lerner-review 『トピーカ・スクール』は、有害な男性的文化の中で「良い息子」を育てることの困難についての興味深い物語だ。それは、公共における対話が崩壊しごろつきと新興右派が政権を担い、白人男性たちがアイデンティティの危機にある「現在」にとっての、鮮やかな前史でもある。 Granta Books https://www.waterstones.com/book/the-topeka-school/ben-lerner/9781783785377 この小説は、ある意味では先史時代についての書物です。家族パターンが世代を超えて繰り返されたり壊されたりすること、1990年代の「歴史の終焉」という勝利主義的な言説が、トランプ主義の一つの表れである特定の白人男性の間で加速するアイデンティティの危機を覆い隠していたことなどについてです。私は、世代間の問題を捉えるために、本のレンズと文法を拡張する必要がありました。私は声を投じなければなりませんでした。 「Ben Lerner Talks to Ocean Vuong About Love, Whiteness, and Toxic Masculinity」 Literary Hub, 2019年10月 https://lithub.com/ben-lerner-talks-to-ocean-vuong-about-love-whiteness-and-toxic-masculinity/ 本の帯は本作を、“有害な男性性”についての小説だと表現するだろう。けれどそれはあまりに単純で簡略化され、複雑な物語を説明するにはひどくバズワード的であるようにみえる。男らしさ、男性的、男性性、構造化された性別を巡るこうした言葉が持つ病性は、物語に不可欠な要素である。しかしトピーカ・スクールは、深い意味において、言語に関する小説でもある。言語がなり得る、脅威と欺瞞についての小説だ。そして、コミュニケーションの不安定さについての小説だ。ラーナーは言葉が本来持つ暴力と危うさ、美しい言葉の中に潜む残忍さを描いているが、その一方で、いかにその同じ言葉が愛を表現でき、不安を和らげ、必要な慰めを与えることもできるかということについて語っている。(ラーナーはこれを思いやりを持って描いている。この小説は政治的であるけれど、シニカルではない)小説は、男性がどのように言語を使うか、そして男性が逆に言語によって使われるか、ということについて語る。「僕は父親だ」アダムは終章で言う。「僕は男性が持つ暴力性の古代からの媒体だ。その暴力性を、物質性を言語に置き換えることによって克服するのが文学だと思う Greg Cwik「The Pure Present: Ben Lerner’s The Topeka School」Blooklyn Rail, 2019年12月 https://brooklynrail.org/2019/12/books/The-Pure-Present-Ben-Lerners-The-Topeka-School/ (トピーカにおける中流階級の)特権的な玄関の向こう側には、貧困、人種差別、そして過激な同性愛嫌悪が渦巻いていた。 ベン・ラーナーの『トピーカ・スクール』は、これらを見事に描いているが、それはカンザス州の州都トピーカだけを題材にしているわけではない。この小説はトランプ時代のアメリカを描いており、主流メディアでほとんど取り上げられないトピーカを、国内各地で見られる文化的・政治的分断の震源地のような存在として描いている Amy Brady 「The Topeka of The Topeka School -How the Kansas city Ben Lerner and I grew up in transformed into ground zero for Trump’s America.」Slate

明庭社@meiteisha2025年7月15日出版社より2025年7月28日、アメリカの詩人・小説家ベン・ラーナーによる長篇小説『トピーカ・スクール』(川野太郎訳)を刊行いたします。 本書は、ひとり出版社である明庭社の創業第一作となります。 著者にとって三作目の長篇小説にあたる本作は、2019年に原書『The Topeka School』として刊行され、翌2020年、ピューリツァー賞の最終候補に選ばれました。 日本ではこれまでに『10:04』(木原善彦訳、白水社)が刊行されています。 『トピーカ・スクール』はベン・ラーナー自身をモデルとした主人公アダム・ゴードンと、ともに臨床心理士である彼の両親、そしてクラスメートであり共同体から阻害された少年ダレンの視点から交互に語られる構成になっています。 言葉の限界と可能性、有害な男性性、論破と対話、詩とレトリック、共同体と世代を超えた反復——それらの主題が、精緻に、そして美しく交差しながら、ひとつの物語として編まれていきます。 海外では原書『The Topeka School』のいくつかの書評が公開されています。この作品に触れる小さな入口として、ご紹介します。 ■海外の書評(抜粋) 小説が「人生を変える」と宣言するのには、私は現代社会に囚われすぎているかもしれない。けれど、この小説が近年の米国が生み出した最高傑作のひとつであることには自信を持っている。我々の言語活動と経済活動いずれにおいても、そこにある「余剰」がその根底では無意味でしかない時代において、「深遠な芸術的体験」(1作目に登場する表現)に何らかの意味があるといえるだろうか? この小説はそれに「イエス」と答えている。 Garth Risk Hallberg「Ben Lerner’s ‘The Topeka School’ Revisits the Debates of the ’90s」NewYorkTimes, 2019年10月 https://www.nytimes.com/2019/10/03/books/review/topeka-school-ben-lerner.html 『10:04』が、ラーナー自身の人生とそのフィクションへの反映という二つの側面を行き来しながら読むことを求められるという意味で、「2枚折り」の小説だとするならば、『トピーカ・スクール』は「3枚折り」の作品だ。これは国家についての小説だ。そして、「あそこをつかめ(※トランプが女性に対して言ったとされる言葉)」の時代、そしてスティーブ・バノンと有害な男性性の時代についての小説だ。 Alex Preston「The Topeka School by Ben Lerner review – a work of extraordinary intelligence」Guardian, 2019年7月 https://www.theguardian.com/books/2019/nov/05/the-topeka-school-ben-lerner-review これまでの小説でラーナーは、小説の中にアイロニカルな不確定性を生じさせることで、確らしさとポストモダニズム的態度をマッチさせようとしてきた。しかし、本作はより真摯で、しかも感傷的な作品となっている。(...)『トピーカ・スクール』は、共同体の経験 (ある特定の文化が共有する比喩やイデオロギー、クリシェ) と個人的な感情(詩的表現の特殊性とその手触り) の両端を、そのいずれを変質させることなく、巧みに往復する、彼の最も成功した試みだ。 Jon Day「The Topeka School by Ben Lerner review – in a class of its own」Guardian, 2019年11月 https://www.theguardian.com/books/2019/nov/08/the-topeka-school-by-ben-lerner-review 『トピーカ・スクール』は、有害な男性的文化の中で「良い息子」を育てることの困難についての興味深い物語だ。それは、公共における対話が崩壊しごろつきと新興右派が政権を担い、白人男性たちがアイデンティティの危機にある「現在」にとっての、鮮やかな前史でもある。 Granta Books https://www.waterstones.com/book/the-topeka-school/ben-lerner/9781783785377 この小説は、ある意味では先史時代についての書物です。家族パターンが世代を超えて繰り返されたり壊されたりすること、1990年代の「歴史の終焉」という勝利主義的な言説が、トランプ主義の一つの表れである特定の白人男性の間で加速するアイデンティティの危機を覆い隠していたことなどについてです。私は、世代間の問題を捉えるために、本のレンズと文法を拡張する必要がありました。私は声を投じなければなりませんでした。 「Ben Lerner Talks to Ocean Vuong About Love, Whiteness, and Toxic Masculinity」 Literary Hub, 2019年10月 https://lithub.com/ben-lerner-talks-to-ocean-vuong-about-love-whiteness-and-toxic-masculinity/ 本の帯は本作を、“有害な男性性”についての小説だと表現するだろう。けれどそれはあまりに単純で簡略化され、複雑な物語を説明するにはひどくバズワード的であるようにみえる。男らしさ、男性的、男性性、構造化された性別を巡るこうした言葉が持つ病性は、物語に不可欠な要素である。しかしトピーカ・スクールは、深い意味において、言語に関する小説でもある。言語がなり得る、脅威と欺瞞についての小説だ。そして、コミュニケーションの不安定さについての小説だ。ラーナーは言葉が本来持つ暴力と危うさ、美しい言葉の中に潜む残忍さを描いているが、その一方で、いかにその同じ言葉が愛を表現でき、不安を和らげ、必要な慰めを与えることもできるかということについて語っている。(ラーナーはこれを思いやりを持って描いている。この小説は政治的であるけれど、シニカルではない)小説は、男性がどのように言語を使うか、そして男性が逆に言語によって使われるか、ということについて語る。「僕は父親だ」アダムは終章で言う。「僕は男性が持つ暴力性の古代からの媒体だ。その暴力性を、物質性を言語に置き換えることによって克服するのが文学だと思う Greg Cwik「The Pure Present: Ben Lerner’s The Topeka School」Blooklyn Rail, 2019年12月 https://brooklynrail.org/2019/12/books/The-Pure-Present-Ben-Lerners-The-Topeka-School/ (トピーカにおける中流階級の)特権的な玄関の向こう側には、貧困、人種差別、そして過激な同性愛嫌悪が渦巻いていた。 ベン・ラーナーの『トピーカ・スクール』は、これらを見事に描いているが、それはカンザス州の州都トピーカだけを題材にしているわけではない。この小説はトランプ時代のアメリカを描いており、主流メディアでほとんど取り上げられないトピーカを、国内各地で見られる文化的・政治的分断の震源地のような存在として描いている Amy Brady 「The Topeka of The Topeka School -How the Kansas city Ben Lerner and I grew up in transformed into ground zero for Trump’s America.」Slate

mkt@mkthnsk2025年6月28日気になるツイッタから。 明庭社さんという新しい?出版社さんから出るみたい。すごく面白そう! ツイッタそのまま検索してて見つけた翻訳者の川野太郎さんの散文集「百日紅と暮らす」も気になる。(ここでは見つけられなかった) ここで本のページ?から作者で検索出来るようになってた。便利!

mkt@mkthnsk2025年6月28日気になるツイッタから。 明庭社さんという新しい?出版社さんから出るみたい。すごく面白そう! ツイッタそのまま検索してて見つけた翻訳者の川野太郎さんの散文集「百日紅と暮らす」も気になる。(ここでは見つけられなかった) ここで本のページ?から作者で検索出来るようになってた。便利!