きざみのり

@knak55

- 2025年12月22日

- 2025年12月13日

パーク・ライフ吉田修一読み終わった何事もなくすれ違って、触れ合って、離れる。それは心地よいかもしれないが、望んでそうなったわけでもない。 終始出てくる内臓の描写が、現代の個人間の清楚な関係にマッチしていたということかな。 個人的にはflowersの方が、何かが起こるって点でいつもの小説ぽくて、書きたい事もよくよみとれたきがする。それを蒸留したのがパーク・ライフって感じ。

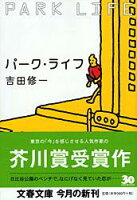

パーク・ライフ吉田修一読み終わった何事もなくすれ違って、触れ合って、離れる。それは心地よいかもしれないが、望んでそうなったわけでもない。 終始出てくる内臓の描写が、現代の個人間の清楚な関係にマッチしていたということかな。 個人的にはflowersの方が、何かが起こるって点でいつもの小説ぽくて、書きたい事もよくよみとれたきがする。それを蒸留したのがパーク・ライフって感じ。 - 2025年12月6日

パーク・ライフ吉田修一読みたい

パーク・ライフ吉田修一読みたい - 2025年12月6日

パレード吉田修一借りてきた読み終わった朝井リョウさんが動画で紹介していたので図書館で借りた。もっとも、本が届く頃にはそんな事忘れてしまっていたのだが、逆にそれで良かったと思う。 晴れの日には溶けてしまう薄氷のような、しかし心地よい関係性の様なもの。青春群像はそんなものだったのかもしれない。 薄暗い闇を探り、踏み込んだり踏み込まなかったりな、今を保つための言葉選びは、僕らも自然とやっているのかもしれない。すげーなみんな。 それにしても、小説は人の心理を書いてくれて楽しいもの、といつから錯覚していたのか?自分の善人性が揺さぶられる様な読後感。もう一度読むと味がだいぶ変わりそう。

パレード吉田修一借りてきた読み終わった朝井リョウさんが動画で紹介していたので図書館で借りた。もっとも、本が届く頃にはそんな事忘れてしまっていたのだが、逆にそれで良かったと思う。 晴れの日には溶けてしまう薄氷のような、しかし心地よい関係性の様なもの。青春群像はそんなものだったのかもしれない。 薄暗い闇を探り、踏み込んだり踏み込まなかったりな、今を保つための言葉選びは、僕らも自然とやっているのかもしれない。すげーなみんな。 それにしても、小説は人の心理を書いてくれて楽しいもの、といつから錯覚していたのか?自分の善人性が揺さぶられる様な読後感。もう一度読むと味がだいぶ変わりそう。 - 2025年11月18日

- 2025年10月25日

正欲朝井リョウ佐々木がかわいそう、でもよかったね。 自分も正しくない人たちのことさもわかった様に批評、応援、受容してるけど、本当は正しい側ってのは常に曖昧で、確認し合わないとわからないからなんだなと思った。正しい側を求めるのって何でだろう 多様性って言葉の一様性が少しわかった気がする

正欲朝井リョウ佐々木がかわいそう、でもよかったね。 自分も正しくない人たちのことさもわかった様に批評、応援、受容してるけど、本当は正しい側ってのは常に曖昧で、確認し合わないとわからないからなんだなと思った。正しい側を求めるのって何でだろう 多様性って言葉の一様性が少しわかった気がする - 2025年10月25日

言語化するための小説思考小川哲読みたい

言語化するための小説思考小川哲読みたい - 2025年10月25日

コンビニ人間村田沙耶香読み終わった@ ホテルみんなコンビニ人間なんだよなー でも世の中のコンビニに置いてある本には自分らしく!とか言ってるやつもあって、でも他人とは同質と異質の線を調整しあっている。なんなんだろう

コンビニ人間村田沙耶香読み終わった@ ホテルみんなコンビニ人間なんだよなー でも世の中のコンビニに置いてある本には自分らしく!とか言ってるやつもあって、でも他人とは同質と異質の線を調整しあっている。なんなんだろう - 2025年9月28日

遅いインターネット宇野常寛借りてきた読み終わった日常↔︎非日常と他人の物語↔︎自分の物語の2軸でメディアを分類する時に、今ライブが再注目されているのは、非日常を自分の物語として語ることを自身のアイデンティティとしているからだ、それを可能にしたのがSNSだというのが、最近のライブや現地エンタメの盛り上がりを解釈する上で面白かった。 インターネットポピュリズム政治についてもおなじ様に考えられる。 「自分の日常」を探索し、単なる二元論や他者の意見の乗り変えに止まらない、複雑な世界と感情、自分の考えを解釈する力を取り戻すことで、民主主義を生活に根差したものにする。 これは最近読んだ「スマホ時代の哲学」でも同様のことが語られていたと思う。 吉本隆明の共同幻想論は名前だけ知っていたが、概要を今の時代に即して解説してくれたのも嬉しかった。 今の自分たちがいる現状を捉えた上で、それでも人と人との直のつながりが大事だよね〜とかにならず、メディアとして技術を用いながら、しかし市場ゲームの外側に存在するサービスとして、実験まで進めていく著者は、ここで語られたものを自分の日常として進めていくんだな〜と思った。

遅いインターネット宇野常寛借りてきた読み終わった日常↔︎非日常と他人の物語↔︎自分の物語の2軸でメディアを分類する時に、今ライブが再注目されているのは、非日常を自分の物語として語ることを自身のアイデンティティとしているからだ、それを可能にしたのがSNSだというのが、最近のライブや現地エンタメの盛り上がりを解釈する上で面白かった。 インターネットポピュリズム政治についてもおなじ様に考えられる。 「自分の日常」を探索し、単なる二元論や他者の意見の乗り変えに止まらない、複雑な世界と感情、自分の考えを解釈する力を取り戻すことで、民主主義を生活に根差したものにする。 これは最近読んだ「スマホ時代の哲学」でも同様のことが語られていたと思う。 吉本隆明の共同幻想論は名前だけ知っていたが、概要を今の時代に即して解説してくれたのも嬉しかった。 今の自分たちがいる現状を捉えた上で、それでも人と人との直のつながりが大事だよね〜とかにならず、メディアとして技術を用いながら、しかし市場ゲームの外側に存在するサービスとして、実験まで進めていく著者は、ここで語られたものを自分の日常として進めていくんだな〜と思った。 - 2025年9月26日

読み終わったはじめに哲学者オルテガの、話題に居合わせるだけで自身の考えは一切変える気のない人たちの例を出し、その後もニーチェやアーレントによる、都市部に集まった人々の集団心理的現象に対する考察を交えながら、それらの洞察がスマホ依存の現代においても通じていることを軸に論が展開される。 常時接続により、自分の中に他者を異物として存在させ、自己対話をするという「モヤモヤ」した状態に耐えられなくなってきている現代環境を、ポストフォーディズム(社会の変化が激しくなり、自身の能力や考えを急いで修正する必要にかられる状況)やアテンションエコノミー(集中をいかに削ぎ、いかにコンテンツに誘うかが最適化されたサービスに溢れる状況)などの側面から解読し、その結果我々は相手の感情を読み取って行動したり、自身の考えや感情を整理して前に進む能力が失われてしまっていることを指摘する。 対策として、孤独の重要性を指摘する。孤独の実現方法として、スマホ断ちは非現実的とし、趣味(特に、創造性のあるものや、自然の中に入るもの)を通じて、自身の考えや感情を外部に出し、それを自身が読み取って、自分が良いと満足のいくまで解釈して再創造することを提案する。常に完成しないという中でも対話を尽くすネガティヴケイパビリティの重要性を説く。 私たちは、モヤモヤすることにぶち当たった時、安易な二原論的言説に自身の考えを当てはめたり(自己啓発本を手に取る)あるいは自身の声に従えと自己完結的になったり、逆に注意を自己に向けず、他者への依存やアテンションエコノミーを通じて注意を散漫させたりといった行動をとりがちだが、そういう時こそ、趣味を通じて自己と対話してネガティヴケイパビリティを発揮し、その時点での何らかの気持ちの整理をつけるべきなのだ。 その中で、著者がはじめの方で話す、哲学を手にとって、思考の森を冒険する感覚を味わう練習になりつつ読み進められたのもよかった。また哲学を重んじながらも、燃えよドラゴンやエヴァなどの手頃な題材でも論を進めていてわかりやすかった。 ここからは私のモヤモヤ事だが、何かについて自分の納得のいくまで考えるというのは、時間のかかる作業であり、いくらそれが趣味であったとしても、億り人でもない限り没頭し続けることは現実的ではない。資本主義社会で自身の能力の商品ブランディング化を迫られる我々にとって、社会に認められる能力を培う時間を削ることは全員にできるものではない。やはり哲学を扱える余裕を作り出すためには、ある程度社会的な成功が必要だが、社会が上述の通りの経済であれば、我々はアテンションエコノミーに加担して金を稼がねばならない…その時は自身を騙して、人々を記号消費へ、アテンションエコノミーへと誘う装置を作る事になるのではないか。そのような事を自分自身を信じきれない人がやって成功に結びつくだろうか? このスパイラルから抜け出す方法は果たして、この本の主張する「各個人が趣味を持つこと」なのだろうか?それとも、人々を知らぬ間にこのスパイラルから抜け出させるような、新しいエコノミーを作り出せるのだろうか? 一エンジニア視点として気になっている。

読み終わったはじめに哲学者オルテガの、話題に居合わせるだけで自身の考えは一切変える気のない人たちの例を出し、その後もニーチェやアーレントによる、都市部に集まった人々の集団心理的現象に対する考察を交えながら、それらの洞察がスマホ依存の現代においても通じていることを軸に論が展開される。 常時接続により、自分の中に他者を異物として存在させ、自己対話をするという「モヤモヤ」した状態に耐えられなくなってきている現代環境を、ポストフォーディズム(社会の変化が激しくなり、自身の能力や考えを急いで修正する必要にかられる状況)やアテンションエコノミー(集中をいかに削ぎ、いかにコンテンツに誘うかが最適化されたサービスに溢れる状況)などの側面から解読し、その結果我々は相手の感情を読み取って行動したり、自身の考えや感情を整理して前に進む能力が失われてしまっていることを指摘する。 対策として、孤独の重要性を指摘する。孤独の実現方法として、スマホ断ちは非現実的とし、趣味(特に、創造性のあるものや、自然の中に入るもの)を通じて、自身の考えや感情を外部に出し、それを自身が読み取って、自分が良いと満足のいくまで解釈して再創造することを提案する。常に完成しないという中でも対話を尽くすネガティヴケイパビリティの重要性を説く。 私たちは、モヤモヤすることにぶち当たった時、安易な二原論的言説に自身の考えを当てはめたり(自己啓発本を手に取る)あるいは自身の声に従えと自己完結的になったり、逆に注意を自己に向けず、他者への依存やアテンションエコノミーを通じて注意を散漫させたりといった行動をとりがちだが、そういう時こそ、趣味を通じて自己と対話してネガティヴケイパビリティを発揮し、その時点での何らかの気持ちの整理をつけるべきなのだ。 その中で、著者がはじめの方で話す、哲学を手にとって、思考の森を冒険する感覚を味わう練習になりつつ読み進められたのもよかった。また哲学を重んじながらも、燃えよドラゴンやエヴァなどの手頃な題材でも論を進めていてわかりやすかった。 ここからは私のモヤモヤ事だが、何かについて自分の納得のいくまで考えるというのは、時間のかかる作業であり、いくらそれが趣味であったとしても、億り人でもない限り没頭し続けることは現実的ではない。資本主義社会で自身の能力の商品ブランディング化を迫られる我々にとって、社会に認められる能力を培う時間を削ることは全員にできるものではない。やはり哲学を扱える余裕を作り出すためには、ある程度社会的な成功が必要だが、社会が上述の通りの経済であれば、我々はアテンションエコノミーに加担して金を稼がねばならない…その時は自身を騙して、人々を記号消費へ、アテンションエコノミーへと誘う装置を作る事になるのではないか。そのような事を自分自身を信じきれない人がやって成功に結びつくだろうか? このスパイラルから抜け出す方法は果たして、この本の主張する「各個人が趣味を持つこと」なのだろうか?それとも、人々を知らぬ間にこのスパイラルから抜け出させるような、新しいエコノミーを作り出せるのだろうか? 一エンジニア視点として気になっている。

読み込み中...