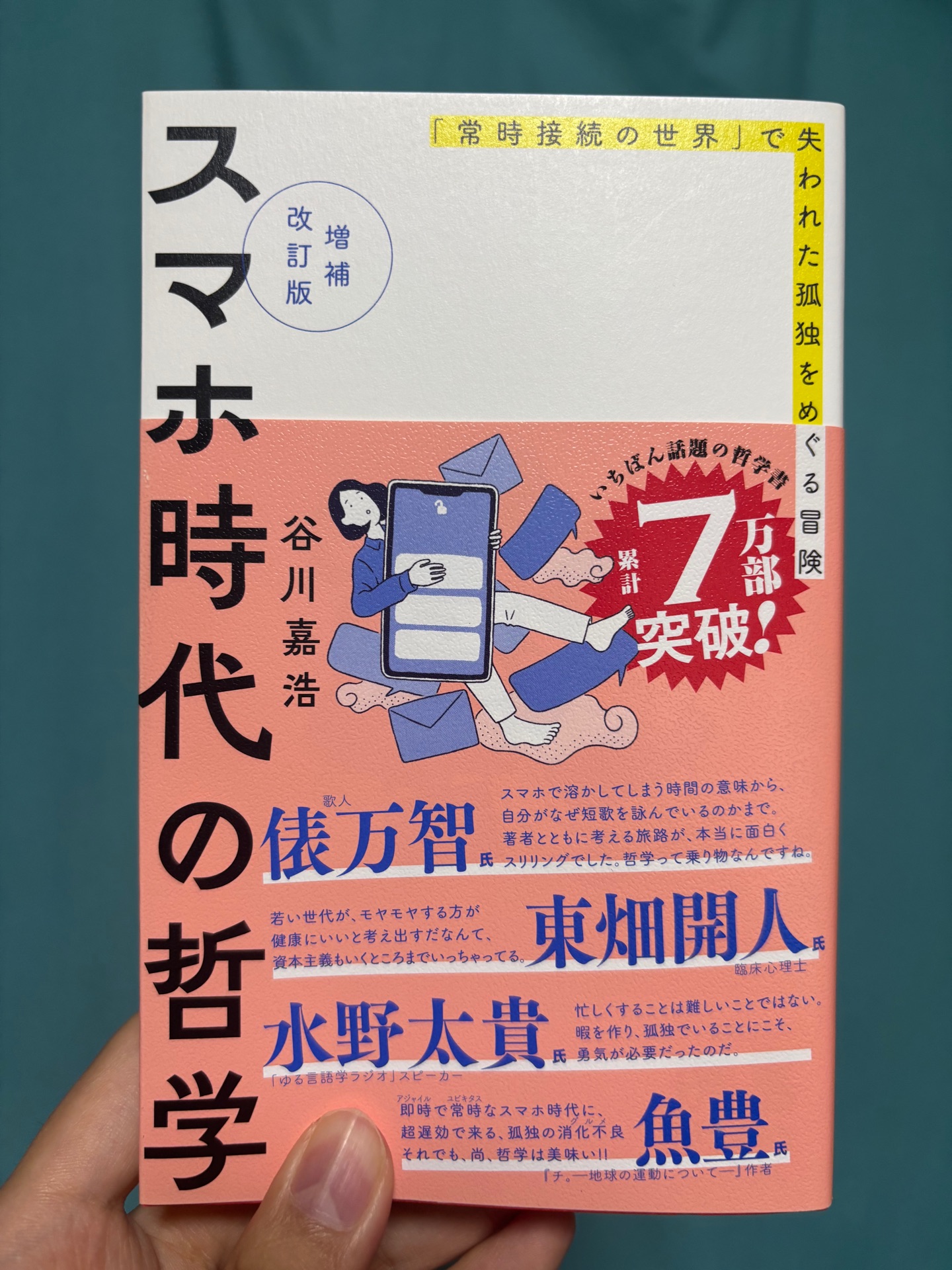

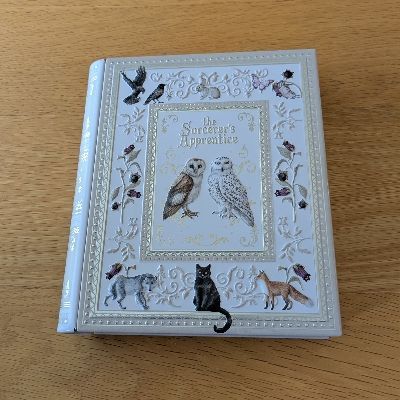

増補改訂版 スマホ時代の哲学 「常時接続の世界」で失われた孤独をめぐる冒険

増補改訂版 スマホ時代の哲学 「常時接続の世界」で失われた孤独をめぐる冒険

谷川嘉浩

ディスカヴァー・トゥエンティワン

2025年4月18日

496件の記録

Rina@tsh2026年2月20日読み終わった「○○が△割」とか「××が大事」みたいな自己啓発本が苦手だけど、この本には惹かれた理由が、読み始めてからすぐにわかった。 大学院で出会う文献や思想が難解で飲み込めないことに落ち込むこともあるけど、「消化不良のままにしておく」のもいいんだなぁ。 あと、インスタやYouTubeをだらだら眺める日も、映画や小説をゆっくり味わいたい日も、どちらもあるけど、そのスタイルを肯定された気がした。 第5章「ハイテンションと多忙で退屈を忘れようとする社会」が一番おもしろかったです!

Rina@tsh2026年2月20日読み終わった「○○が△割」とか「××が大事」みたいな自己啓発本が苦手だけど、この本には惹かれた理由が、読み始めてからすぐにわかった。 大学院で出会う文献や思想が難解で飲み込めないことに落ち込むこともあるけど、「消化不良のままにしておく」のもいいんだなぁ。 あと、インスタやYouTubeをだらだら眺める日も、映画や小説をゆっくり味わいたい日も、どちらもあるけど、そのスタイルを肯定された気がした。 第5章「ハイテンションと多忙で退屈を忘れようとする社会」が一番おもしろかったです! いくら@uniootoro2026年2月16日読み終わったスマホやSNSによって失われた、モヤモヤ😶🌫️退屈🥱な時間を、どう取り戻していくか。 4月から新生活が始まるから、意識的に常時接続から離れる時間を作っていこうと思った。(それが難しいんだけどね、、、!)

いくら@uniootoro2026年2月16日読み終わったスマホやSNSによって失われた、モヤモヤ😶🌫️退屈🥱な時間を、どう取り戻していくか。 4月から新生活が始まるから、意識的に常時接続から離れる時間を作っていこうと思った。(それが難しいんだけどね、、、!)

- keyem4251@keyem42512026年2月14日読み終わった自己啓発やダラダラスマホを見ることに対しての分析は身に覚えがある。 たまにはもやもやするのも大事。 すぐに答えを見ずに常時接続するのでもなく、いる時間も大事。

ノエタロス@Di_Noel022026年2月12日読み終わった読みながら、先の衆院選のことを何度も想起した。 今回自民党が大勝利をおさめた原因の一つに、高市らの打ち出すキャッチーなフレーズや”受けのいい”印象に、多くの国民が引っ張られてしまったことがあるんじゃないか、と。 選挙期間中は特に、政治家たちは耳触りのいい、あるいはシンプルな言葉ばかりを吐く。 「強い」とか「豊かに」とか「ゼロにする」とか。 けれどそこから、政策として具体的な効果や正当性は見えてこない。 だのに、人々はその”わかりやすさ”に惹かれてしまう。 その片棒を担いでしまったのが、スマホやSNSだろうと思う。 政党が莫大な資金を広告に投入し、キャッチコピーだけを垂れ流す。 動画切り抜き配信者たちが、煽情的な言葉を抜粋してショート動画を作り、拡散する。 それらを見た人々は、その”わかりやすさ”に飛びついて、ますますその表面的なイメージだけを頭に浸透させる(いや、浸透「させられる」と言うべき?)。 本書で言うところの「抑鬱的快楽」と、世論をこうした方法で操作することとは、悪い意味で相性がいい。 スマホという道具が登場した時点で、こうなることは必然だったのかもしれない(とはいえ、プラットフォーム側が厳格に取り締まっていれば、もっとずっとマシだったはず)。 それでも、推薦文で書かれている通り、「尚、『哲学』は美味い‼︎」 本書を読んで、こんな時代だからこそ、哲学の必要性や可能性を痛感した。 そして「趣味」の意義も。僕自身、絵を描いたり、物語を作ったり(妄想したり)、創作が好きな人間だが、ここ最近、それらをする時間がめっきり減ったなと。 いわゆる社会人になり、日中は仕事、疲れて帰宅した後は、気づかぬうちに手がスマホへと伸びている。 その習慣から即脱却するのは難しいかもしれないが、孤独や退屈な時間を楽しみながら、創作し、哲学を手元に置きながら、生きていきたい。

ノエタロス@Di_Noel022026年2月12日読み終わった読みながら、先の衆院選のことを何度も想起した。 今回自民党が大勝利をおさめた原因の一つに、高市らの打ち出すキャッチーなフレーズや”受けのいい”印象に、多くの国民が引っ張られてしまったことがあるんじゃないか、と。 選挙期間中は特に、政治家たちは耳触りのいい、あるいはシンプルな言葉ばかりを吐く。 「強い」とか「豊かに」とか「ゼロにする」とか。 けれどそこから、政策として具体的な効果や正当性は見えてこない。 だのに、人々はその”わかりやすさ”に惹かれてしまう。 その片棒を担いでしまったのが、スマホやSNSだろうと思う。 政党が莫大な資金を広告に投入し、キャッチコピーだけを垂れ流す。 動画切り抜き配信者たちが、煽情的な言葉を抜粋してショート動画を作り、拡散する。 それらを見た人々は、その”わかりやすさ”に飛びついて、ますますその表面的なイメージだけを頭に浸透させる(いや、浸透「させられる」と言うべき?)。 本書で言うところの「抑鬱的快楽」と、世論をこうした方法で操作することとは、悪い意味で相性がいい。 スマホという道具が登場した時点で、こうなることは必然だったのかもしれない(とはいえ、プラットフォーム側が厳格に取り締まっていれば、もっとずっとマシだったはず)。 それでも、推薦文で書かれている通り、「尚、『哲学』は美味い‼︎」 本書を読んで、こんな時代だからこそ、哲学の必要性や可能性を痛感した。 そして「趣味」の意義も。僕自身、絵を描いたり、物語を作ったり(妄想したり)、創作が好きな人間だが、ここ最近、それらをする時間がめっきり減ったなと。 いわゆる社会人になり、日中は仕事、疲れて帰宅した後は、気づかぬうちに手がスマホへと伸びている。 その習慣から即脱却するのは難しいかもしれないが、孤独や退屈な時間を楽しみながら、創作し、哲学を手元に置きながら、生きていきたい。

💛@okiotashikani2026年2月8日読み終わった作品論みたいなところが面白かった。ネガティヴ・ケイパビリティと文学作品についての箇所。村上春樹のいんようも。 寂しいという自覚はなかったけれど自分はもしかしたら寂しいという感情だったのかな? ひとがよくいう「孤独」というのは寂しい気持ちを指していたのだね この著者、語り口はやさしいけれどちょっと怒っていそうに感じて好きだ

💛@okiotashikani2026年2月8日読み終わった作品論みたいなところが面白かった。ネガティヴ・ケイパビリティと文学作品についての箇所。村上春樹のいんようも。 寂しいという自覚はなかったけれど自分はもしかしたら寂しいという感情だったのかな? ひとがよくいう「孤独」というのは寂しい気持ちを指していたのだね この著者、語り口はやさしいけれどちょっと怒っていそうに感じて好きだ

あゆ@ayu11132026年2月8日読み終わったaudibleめちゃくちゃ良かった。 ネガティブケイパビリティという概念を知らなかったが、自分にとって著しく足りてないものだった。 これを知れたことは大きい。

あゆ@ayu11132026年2月8日読み終わったaudibleめちゃくちゃ良かった。 ネガティブケイパビリティという概念を知らなかったが、自分にとって著しく足りてないものだった。 これを知れたことは大きい。

みっつー@32CH_books2026年2月7日読み終わった「なんとかなるだろ」と「もうあとがない」の狭間で日々を生き続けている。 どちらもやっていること自体は変わらない。ゲーム実況を撮って、編集して、投稿して、合間を見て本を読んで、感じたことを書いて、日記を書いて、これを毎日続けている。 ほぼ、同じことをやっていても、給料日前なのか、給料日後なのか、チャンネル登録者数が増えたのか、減ったのか、みたいなことで気持ちが浮き沈みする。 きっと、根本的には「なんとかなるだろう」で生きている反面、自分を客観的に見た時に「もうあとがない」の部分が色濃く出てくることが原因なのだと思う。 それに、現在進行形でゲーム実況などの活動を進めているため、その結果がいつ付いてくるかということが不明瞭ということも不安な気持ちにさせる要素の一つだろう。 正直、これらの活動に関して今の自分がどうにかできることはほとんどない。 コラボをしてみるとか、普段自分がプレイしないタイトルで遊んでみるとか、配信活動に力を入れてみるとか、SNSで目立ってみるとか、考えれば色々あったりはするのだけど、なんだか、どれもピンと来なかったりする。 したくないわけでもないし、それらの行動をとって人気を得ている人に対してどうこう思っているわけでもなく、ただ自分ごととしてやりたいこと以外をやることが出来ない。 わがままな野郎だぜ。 読書習慣というピースが入ってきたことで、僕の生活はあまりにも快適に回り始めてしまった。 さっき書いた通り、ゲーム実況をやって、読書して、書くというサイクルがピッタリとハマってしまい、これをどうにかなっちまうまで続けたい自分が出てきてしまっている。 その選択に「どうにかなるだろ」と「もうあとがない」がクルクルと堂々巡りしている形である。 毎日毎日、これでいいのか、ダメなのか、どうしたらいいんだ、どうにかなるのか、もうあとがないの「あと」はいつまで待ってくれているんだろう。 谷川嘉浩さんの『スマホ時代の哲学』という本を読んだ。 サブタイトルは「「常時接続の世界」で失われた孤独をめぐる冒険」であり、一見スマホを持っていることでの問題や、弊害などを取り上げている本かと思ったが、タイトルにある通り、この本は「哲学」の本である。 つまり「スマホ時代」というのは一人一台以上手にしているスマホ(のようなデバイスも含む)によって、常時接続(常に誰かの目がある状態)が余儀なくされる時代、という言い方が出来る。 違ったらごめん。 違ったらごめん、と言っちゃうくらい正直、まだこの本を理解したとは言えない状態なのだ。 ただ、読み終えたあとの、理解しようとするけれど、理解できていない、というこの「モヤモヤが大事なんやで」的なことがこの本には書かれている。 人は常に焦りがちである。 実際僕は焦っている。 「明日にでも売れてぇ」とすら思っている。まぁ、そんなことは土台無理なわけで、先ほどから書いているように毎日、ああでもない、こうでもない、とゲーム実況を撮っては変な発言をしたりデカい声を出し、本を読んでは「この解釈で合っているのか…?」と自分を疑いながら文字を追っている。 そのモヤモヤを払いたいからこそ、我々はすぐに正解が欲しくなる、スッキリしたくなる。 しかし、正解や答えを手に入れて、スッキリしてしまえば、その場で、それについて考えることをあんたはやめてしまうのではないどすえ?と僕の中の舞子はんが問いかけてくる。 確かにそうどすな、そう思う。 毎日同じことを繰り返しているようで、毎日違う焦りや謎の余裕とせめぎ合いながら、僕は日々を過ごしている。 読書習慣を始めてから、少しだけだけど、自分と向き合う時間、この本でいう「孤独」というものを掴めているような気がするのだ。 こう言った本の感想などを書く場や、日記などは人目に触れないところでやらないと自分と向き合うきっかけにならないなんて言われ方をする時があるけれど、しゃらくさい、そんなに自分は脳の使い分けが上手くない。 なので、出来るだけ自分の言葉で書けているという自信がある。これまた謎の自信である。 端的にこの本がどうだったかというお話をさせていただくと「めっちゃ面白かった!」である。 考えるきっかけをくれる本というのは本当にありがたい。 何回も読んだり、その度に「ドユコト?」とモヤモヤしたりしながら、自分の中の答えを、そして、どうやったら、いつの日かの「明日」売れることができるのか、日々考えて行きたいと、生きたいと思います。

みっつー@32CH_books2026年2月7日読み終わった「なんとかなるだろ」と「もうあとがない」の狭間で日々を生き続けている。 どちらもやっていること自体は変わらない。ゲーム実況を撮って、編集して、投稿して、合間を見て本を読んで、感じたことを書いて、日記を書いて、これを毎日続けている。 ほぼ、同じことをやっていても、給料日前なのか、給料日後なのか、チャンネル登録者数が増えたのか、減ったのか、みたいなことで気持ちが浮き沈みする。 きっと、根本的には「なんとかなるだろう」で生きている反面、自分を客観的に見た時に「もうあとがない」の部分が色濃く出てくることが原因なのだと思う。 それに、現在進行形でゲーム実況などの活動を進めているため、その結果がいつ付いてくるかということが不明瞭ということも不安な気持ちにさせる要素の一つだろう。 正直、これらの活動に関して今の自分がどうにかできることはほとんどない。 コラボをしてみるとか、普段自分がプレイしないタイトルで遊んでみるとか、配信活動に力を入れてみるとか、SNSで目立ってみるとか、考えれば色々あったりはするのだけど、なんだか、どれもピンと来なかったりする。 したくないわけでもないし、それらの行動をとって人気を得ている人に対してどうこう思っているわけでもなく、ただ自分ごととしてやりたいこと以外をやることが出来ない。 わがままな野郎だぜ。 読書習慣というピースが入ってきたことで、僕の生活はあまりにも快適に回り始めてしまった。 さっき書いた通り、ゲーム実況をやって、読書して、書くというサイクルがピッタリとハマってしまい、これをどうにかなっちまうまで続けたい自分が出てきてしまっている。 その選択に「どうにかなるだろ」と「もうあとがない」がクルクルと堂々巡りしている形である。 毎日毎日、これでいいのか、ダメなのか、どうしたらいいんだ、どうにかなるのか、もうあとがないの「あと」はいつまで待ってくれているんだろう。 谷川嘉浩さんの『スマホ時代の哲学』という本を読んだ。 サブタイトルは「「常時接続の世界」で失われた孤独をめぐる冒険」であり、一見スマホを持っていることでの問題や、弊害などを取り上げている本かと思ったが、タイトルにある通り、この本は「哲学」の本である。 つまり「スマホ時代」というのは一人一台以上手にしているスマホ(のようなデバイスも含む)によって、常時接続(常に誰かの目がある状態)が余儀なくされる時代、という言い方が出来る。 違ったらごめん。 違ったらごめん、と言っちゃうくらい正直、まだこの本を理解したとは言えない状態なのだ。 ただ、読み終えたあとの、理解しようとするけれど、理解できていない、というこの「モヤモヤが大事なんやで」的なことがこの本には書かれている。 人は常に焦りがちである。 実際僕は焦っている。 「明日にでも売れてぇ」とすら思っている。まぁ、そんなことは土台無理なわけで、先ほどから書いているように毎日、ああでもない、こうでもない、とゲーム実況を撮っては変な発言をしたりデカい声を出し、本を読んでは「この解釈で合っているのか…?」と自分を疑いながら文字を追っている。 そのモヤモヤを払いたいからこそ、我々はすぐに正解が欲しくなる、スッキリしたくなる。 しかし、正解や答えを手に入れて、スッキリしてしまえば、その場で、それについて考えることをあんたはやめてしまうのではないどすえ?と僕の中の舞子はんが問いかけてくる。 確かにそうどすな、そう思う。 毎日同じことを繰り返しているようで、毎日違う焦りや謎の余裕とせめぎ合いながら、僕は日々を過ごしている。 読書習慣を始めてから、少しだけだけど、自分と向き合う時間、この本でいう「孤独」というものを掴めているような気がするのだ。 こう言った本の感想などを書く場や、日記などは人目に触れないところでやらないと自分と向き合うきっかけにならないなんて言われ方をする時があるけれど、しゃらくさい、そんなに自分は脳の使い分けが上手くない。 なので、出来るだけ自分の言葉で書けているという自信がある。これまた謎の自信である。 端的にこの本がどうだったかというお話をさせていただくと「めっちゃ面白かった!」である。 考えるきっかけをくれる本というのは本当にありがたい。 何回も読んだり、その度に「ドユコト?」とモヤモヤしたりしながら、自分の中の答えを、そして、どうやったら、いつの日かの「明日」売れることができるのか、日々考えて行きたいと、生きたいと思います。

- そう@saw_12026年1月17日読み終わった読了 自分の中で哲学の入門書シリーズ第二弾。 現代人には孤独と孤立がないと言う説明を聞いてあーなるほどと思った。しかしそれこそが一問一答を求める現代人仕草なのだと感じた。 人間って楽な方に流れるから自己完結して目の前の出来事から逃避してしまう。 ネガティヴケイパビリティを育てなければならないが、私現代人はスマホと常時接続しているので難しい。 なのでたまには意識的に触らない時間を作ってやろうと思った。出来なくてもいいので自治の意識を持つ… 固有名詞や人名がごちゃごちゃになることもあるが、これからいろいろ読んで理解していこう。

さとこ@s2t0k02026年1月12日読み終わった各章、印象的なフレーズが数多くありました。しかし、それらを明言や格言化せず、読者が考えを巡らせるよう導くスタイル。また、理解の手助けになるよう様々な分野からの引用が多くありました。 自ら噛み砕いて考え、理解する必要があるので何度か読み返すとより楽しめるのかなと思います。

さとこ@s2t0k02026年1月12日読み終わった各章、印象的なフレーズが数多くありました。しかし、それらを明言や格言化せず、読者が考えを巡らせるよう導くスタイル。また、理解の手助けになるよう様々な分野からの引用が多くありました。 自ら噛み砕いて考え、理解する必要があるので何度か読み返すとより楽しめるのかなと思います。

にゃんたof本@nyan______222026年1月12日読み終わったおもろかたー!Twitter依存してない友達に、TwitterとかYouTube見ないでどうやって過ごすのか話してたときの話に通じるものがあっておもろかった。 寂しいときに、寂しいなーと不安な時に不安だなーと逃げずにそう思うなぁってなってる友達がすごいなぁと思った

にゃんたof本@nyan______222026年1月12日読み終わったおもろかたー!Twitter依存してない友達に、TwitterとかYouTube見ないでどうやって過ごすのか話してたときの話に通じるものがあっておもろかった。 寂しいときに、寂しいなーと不安な時に不安だなーと逃げずにそう思うなぁってなってる友達がすごいなぁと思った

葉@leaf_litter2026年1月10日スマホ時代の哲学の存在を知りつつも今更かなあとスルーしていたのですが、増補改訂版があると知らず、本屋さんでみかけて思わず手に取った。 パラっとはじめにを確認、グサグサと思い当たることが書いてあり、これは読ばねば…!と購入した。

葉@leaf_litter2026年1月10日スマホ時代の哲学の存在を知りつつも今更かなあとスルーしていたのですが、増補改訂版があると知らず、本屋さんでみかけて思わず手に取った。 パラっとはじめにを確認、グサグサと思い当たることが書いてあり、これは読ばねば…!と購入した。

掛谷拓也@takuya2026年1月7日買った@ TSUTAYA BOOKSTORE 香里園谷川先生とは一度食事したことがある。同じところで仕事をした時期があるのだ。この本は初版も買ったのだが目次だけでお腹いっぱいになって流し読みした。今度はもう少し詳しく読んでみようと思う

掛谷拓也@takuya2026年1月7日買った@ TSUTAYA BOOKSTORE 香里園谷川先生とは一度食事したことがある。同じところで仕事をした時期があるのだ。この本は初版も買ったのだが目次だけでお腹いっぱいになって流し読みした。今度はもう少し詳しく読んでみようと思う

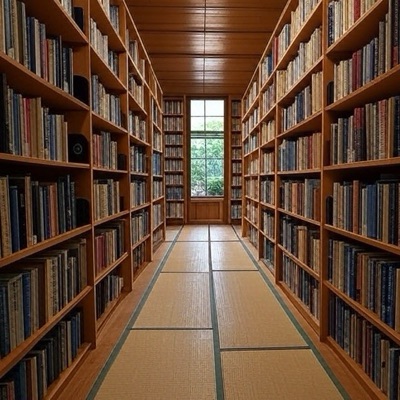

掛谷拓也@takuya2026年1月7日読み終わった@ 医学部予備校グリットメディカル常時接続せず当面は紙の本をたくさん読むことを孤独の慰めと趣味にしたい。植物を育てたり、野山を歩いたり、むかしのように楽器を弾いたりしてみたいとも思った

掛谷拓也@takuya2026年1月7日読み終わった@ 医学部予備校グリットメディカル常時接続せず当面は紙の本をたくさん読むことを孤独の慰めと趣味にしたい。植物を育てたり、野山を歩いたり、むかしのように楽器を弾いたりしてみたいとも思った

掛谷拓也@takuya2026年1月7日読んでる@ 電車電車の中で半分ほど読んだ。スマホを完全に手放すのは難しいが、常時接続の時代に合う孤独を手に入れる工夫と哲学が書かれている。参考文献がたくさん書かれているのはいい

掛谷拓也@takuya2026年1月7日読んでる@ 電車電車の中で半分ほど読んだ。スマホを完全に手放すのは難しいが、常時接続の時代に合う孤独を手に入れる工夫と哲学が書かれている。参考文献がたくさん書かれているのはいい

- 端隅@R_nut2026年1月7日読み終わったスマホ時代(常時接続によって孤立・孤独が失われがちな世界&常に変化と成長を求められるポストフォーディズムの時代)に、哲学する(他者の知識と想像力をつかって、慎重に考える)ことについて。 自分と対話するには孤立が必要だが、スマホ時代にはそれがとても難しい。ひとつの処方箋として「趣味」をもつことを挙げる。何かをつくること・育てることが、ネガティブ・ケイパビリティを育むことにつながる……かもしれない。 「趣味」は禅とも相性がよさそう。その行動の外に目的がない状態というか、生活そのものを趣味にしたら禅僧に近くなる気がする。育てる対象が自分であってもいいと思うし、その謎の存在を疑いながら食事をつくり家事をし暮らす……座禅は自己対話かつ「何もしない」をするみたいなものかなと思うし。自己完結型にも見えなくはないが……(これはモヤモヤしたままにしておこう) 安易に結論づけたり判断したりしないでおこう、という本なので感想も曖昧でよいのだと思う。この「安易に」というのが難しくてまた悩む。でも言葉にしないと自分とも他者とも対話できないから、不完全性を前提としてやってくしかない。

tuki@tuki192026年1月5日読み終わった寂しさからくるマルチマスキングは、いろいろな刺激の断片を矢継ぎ早に与えるものなので、一つ一つのタスクへの没頭がありません。 衝撃と向き合うには孤独が必要。

tuki@tuki192026年1月5日読み終わった寂しさからくるマルチマスキングは、いろいろな刺激の断片を矢継ぎ早に与えるものなので、一つ一つのタスクへの没頭がありません。 衝撃と向き合うには孤独が必要。 青@meke_blue2026年1月1日読み終わった素晴らしくよかった。最近読んだ本で一番好きでした。チ。を読んでから哲学に興味を持ち始めてたことと、スマホ依存に危機感を持っていたのでものすごくぴったりきた。 ●冒頭のニーチェの「君たちは自分を忘れて、自分自身から逃げようとしている」が刺さった。 ●「ツァラスゥストラ」もよかった。(オクジー君が買いた本のモデル?) →君たちにとっても生きることは激務であり、不安だから、…君たちは自分に耐えることが下手だ」 ●今、医者が必要でなくても、いつかのために医者はいたほうがいい。同じように、何かトラブルを抱えた時、人はそれを治療するため哲学を学ぶ。 ●後この一節が大好きすぎて写経したい 「ローマ帝国の歩哨は、眠気を避け常に警戒するため、人差し指を唇に当てておくべしという一項がある。それは未来の密やかな兆しを聴き取れるように、夜のしじまに一層の沈黙を強いる身振りのように思われる」

青@meke_blue2026年1月1日読み終わった素晴らしくよかった。最近読んだ本で一番好きでした。チ。を読んでから哲学に興味を持ち始めてたことと、スマホ依存に危機感を持っていたのでものすごくぴったりきた。 ●冒頭のニーチェの「君たちは自分を忘れて、自分自身から逃げようとしている」が刺さった。 ●「ツァラスゥストラ」もよかった。(オクジー君が買いた本のモデル?) →君たちにとっても生きることは激務であり、不安だから、…君たちは自分に耐えることが下手だ」 ●今、医者が必要でなくても、いつかのために医者はいたほうがいい。同じように、何かトラブルを抱えた時、人はそれを治療するため哲学を学ぶ。 ●後この一節が大好きすぎて写経したい 「ローマ帝国の歩哨は、眠気を避け常に警戒するため、人差し指を唇に当てておくべしという一項がある。それは未来の密やかな兆しを聴き取れるように、夜のしじまに一層の沈黙を強いる身振りのように思われる」

ペリー@periperiperry2025年12月31日読み終わったまた読みたい「自分の頭で考えよう」 「心の声に従い、やりたいことに邁進しよう」 「他者とどんどん繋がろう」 といった、自己啓発書でありがちな文言が、この本では全否定される。 日本では珍しい"プロ哲学者"による、哲学への道案内と、私たち現代人のマズい状態の分析と、そこそこ具体的な提言がセットになった本。個人的には、もともと自己啓発の文脈が肌に合わなかったのもあり、著者の主張が好みに合って、とても好きな本になった。 しかしまあ何というか、感想を迂闊に書けない。表現・文体は易しく読みやすいので、意味不明ということではないんだが。 というのも、本書の超ざっくり結論は、 「謎や疑問に対して、安易に『自分の分かる範囲』に回収せず、不確実性や疑念の状態に耐えること(=ネガティブ・ケイパビリティ)が重要。そのために自分自身と対話しましょう」 という感じだからだ。 「◯◯という学びがありました!」とか言うと、「いやそういうことじゃねーから!」となる。 また、ここでの「自分自身と対話しましょう」というのは、「心の声に従う」「本当の自分を求める」といった内省とは違う。むしろそういった内省は、「自分の声だと今の自分が思っているもの」を増幅させ、自分の中にある葛藤や対立を早々に手放すことを助長しかねない、と批判されている。 本書のメッセージを真摯に受け取って、本書が提案する狭義の〈趣味〉をゆっくり実践して味わった上で、時間をあけてまた読んでみたいと思った。 哲学者の引用以外にも、燃えよドラゴンとかエヴァンゲリオンとかの引用も結構重要な文脈で登場する。が、ノータッチの私でも楽しく読めたんで、エヴァアレルギーの方以外は大丈夫だと思う。

ペリー@periperiperry2025年12月31日読み終わったまた読みたい「自分の頭で考えよう」 「心の声に従い、やりたいことに邁進しよう」 「他者とどんどん繋がろう」 といった、自己啓発書でありがちな文言が、この本では全否定される。 日本では珍しい"プロ哲学者"による、哲学への道案内と、私たち現代人のマズい状態の分析と、そこそこ具体的な提言がセットになった本。個人的には、もともと自己啓発の文脈が肌に合わなかったのもあり、著者の主張が好みに合って、とても好きな本になった。 しかしまあ何というか、感想を迂闊に書けない。表現・文体は易しく読みやすいので、意味不明ということではないんだが。 というのも、本書の超ざっくり結論は、 「謎や疑問に対して、安易に『自分の分かる範囲』に回収せず、不確実性や疑念の状態に耐えること(=ネガティブ・ケイパビリティ)が重要。そのために自分自身と対話しましょう」 という感じだからだ。 「◯◯という学びがありました!」とか言うと、「いやそういうことじゃねーから!」となる。 また、ここでの「自分自身と対話しましょう」というのは、「心の声に従う」「本当の自分を求める」といった内省とは違う。むしろそういった内省は、「自分の声だと今の自分が思っているもの」を増幅させ、自分の中にある葛藤や対立を早々に手放すことを助長しかねない、と批判されている。 本書のメッセージを真摯に受け取って、本書が提案する狭義の〈趣味〉をゆっくり実践して味わった上で、時間をあけてまた読んでみたいと思った。 哲学者の引用以外にも、燃えよドラゴンとかエヴァンゲリオンとかの引用も結構重要な文脈で登場する。が、ノータッチの私でも楽しく読めたんで、エヴァアレルギーの方以外は大丈夫だと思う。

- Marin@marin0122025年12月31日読み始めた読み終わった沈黙、注意、警戒🤫 現代の情報化社会。はやい流れに身を流されないように、自ら流されに行かないように、自分の感情を優しく握り続けていて…

- 海外営業がんばる君@atsuro11172025年12月30日読み終わったタイトルに惹かれて購入。 現代の人は、忙しいけどケータイを見る。 自分に目を向ける時間はないと言う。そんな現代人に向けた本。 現代は、「答え」をすぐに見つけようとする。 その答えが見つからないことに我慢することができない。 答えが見つからない事柄に慣れる訓練をする。 この本では、「趣味」と表現しているが、自分と向き合えることに生活に取り入れることで、自分を見つめなおし、

つつつ@capyandtsubasa2025年12月15日読み終わった付箋たっぷり、面白いところたくさんだったので、まだ整理しきれていない。 ただ、最近の自分の関心事に則して考えると、あえて人と繋がろうとしなくてもいいんじゃないか、というのが全体を通した受け取り。自分との対話を深めるほうが良い。

つつつ@capyandtsubasa2025年12月15日読み終わった付箋たっぷり、面白いところたくさんだったので、まだ整理しきれていない。 ただ、最近の自分の関心事に則して考えると、あえて人と繋がろうとしなくてもいいんじゃないか、というのが全体を通した受け取り。自分との対話を深めるほうが良い。

- スパンキー@kimochikimochi2025年12月14日読み終わった誰かの不安は誰かのビジネス 理解は常に不完全だからこそ、知ろうとすることに終わりはない。それこそが、人生を面白くしている。 次はネガティブケイパビリティの本を読まなきゃ

つつつ@capyandtsubasa2025年12月10日読んでる発売当初から読みたいリストに入れてたのだけど、ずるずる読まずにきてた。最近、令和人文主義が話題なので、読むなら今だ!という感じで読み始めた。 もう初めからすごい分かりやすい!となっているので、この本を読みながらも、すでに著者の谷川さんの本を探して読みたいリストに入れたりしている。

つつつ@capyandtsubasa2025年12月10日読んでる発売当初から読みたいリストに入れてたのだけど、ずるずる読まずにきてた。最近、令和人文主義が話題なので、読むなら今だ!という感じで読み始めた。 もう初めからすごい分かりやすい!となっているので、この本を読みながらも、すでに著者の谷川さんの本を探して読みたいリストに入れたりしている。

マリリン@Johnnana2212025年12月6日読み終わった好きなYouTuberさんがオススメしてた本。スマホが手放せない人(私も含め)に向けて、その理由を哲学を踏まえて解説してくれてます。なかなか難しい内容だったけど、刺さる人は多そう。

マリリン@Johnnana2212025年12月6日読み終わった好きなYouTuberさんがオススメしてた本。スマホが手放せない人(私も含め)に向けて、その理由を哲学を踏まえて解説してくれてます。なかなか難しい内容だったけど、刺さる人は多そう。- チャモピーピーチャマ@chu_berry2025年11月30日ちょっと開いた『ファンたちの市民社会』を読んでいたおれへ 守破離の「守」がだいじ派に出会ったよ kindleで買ったからもったいなくて、サンクコストのはずなのに読み進めています

5yndr0m3@5yndr0m32025年11月29日読み終わった感想紹介読みながら、分かる分かると頷きながらも、これから どうしたらといいのか?という不安もあった。他人の評価も気にせず没頭できる"趣味"を見つけるのが、これからの時代の生き方だと思った。

5yndr0m3@5yndr0m32025年11月29日読み終わった感想紹介読みながら、分かる分かると頷きながらも、これから どうしたらといいのか?という不安もあった。他人の評価も気にせず没頭できる"趣味"を見つけるのが、これからの時代の生き方だと思った。

-ゞ-@bunkobonsuki2025年11月28日以前にも紹介した本書。 何度か読み返してみて、改めて本書について語りたいと思った(画像は以前の紹介ツイート)。 読み返してみて、「文章を書くことは<趣味>になり得るか」を考えた。 本書における<趣味>には「孤独を取り戻す」「自治する」「モノを作る過程で試行錯誤する」など複数の意味が与えられている。また、<趣味>をSNSでアピールすることも「孤独を失う」として注意を促している。 文章は、そもそも人に読ませることを前提に書くわけで、SNSでなくともwebのサービスに文章を投稿することはあるだろう。こうした時、孤独が失われる恐れは十分にある。他者と繋がりたいがために文章を書く、というのは普遍的な行動だ。 著者自身は文章を書くことを<趣味>に入れているだろうけれど、本書の<趣味>の定義に照らし合わせた場合、「孤独を取り戻す」という点で<趣味>でなくなる可能性がある。 文章を書くことは<趣味>として成立しうるけれども、危ういバランスの上で成り立っている。本書で何度も警鐘されるように「自分だけは大丈夫」と思わないことが<趣味>たらしめるのだろう。

-ゞ-@bunkobonsuki2025年11月28日以前にも紹介した本書。 何度か読み返してみて、改めて本書について語りたいと思った(画像は以前の紹介ツイート)。 読み返してみて、「文章を書くことは<趣味>になり得るか」を考えた。 本書における<趣味>には「孤独を取り戻す」「自治する」「モノを作る過程で試行錯誤する」など複数の意味が与えられている。また、<趣味>をSNSでアピールすることも「孤独を失う」として注意を促している。 文章は、そもそも人に読ませることを前提に書くわけで、SNSでなくともwebのサービスに文章を投稿することはあるだろう。こうした時、孤独が失われる恐れは十分にある。他者と繋がりたいがために文章を書く、というのは普遍的な行動だ。 著者自身は文章を書くことを<趣味>に入れているだろうけれど、本書の<趣味>の定義に照らし合わせた場合、「孤独を取り戻す」という点で<趣味>でなくなる可能性がある。 文章を書くことは<趣味>として成立しうるけれども、危ういバランスの上で成り立っている。本書で何度も警鐘されるように「自分だけは大丈夫」と思わないことが<趣味>たらしめるのだろう。

siu@rain07302025年11月24日読み終わった卒論を書く上で、「自己肯定感が低い人が最近多いなぁって思うけど、それってSNSで他者比較して、自分の存在価値を見失ってるのかもしれない」という仮説があったから読んでみた。 実際その要素も捨てがたいけど、スマホを持つことで「自分の考えや感じ方」と向き合う時間が無いっていうのが書かれている本だった。スマホ依存って、言っちゃえば、現実逃避だから。自分のモヤモヤや不安、悩みから逃げるための道具だから。かと言って、スマホを無くすことはできないんだけど。(過大解釈してます)っていうのを、哲学という文脈の中で書かれていて、人の言葉の力は偉大だなぁと感じた。また、アニメや映画などのコンテンツからの引用もあり、読者が哲学に親しみやすいように工夫されていて読みやすかった。

siu@rain07302025年11月24日読み終わった卒論を書く上で、「自己肯定感が低い人が最近多いなぁって思うけど、それってSNSで他者比較して、自分の存在価値を見失ってるのかもしれない」という仮説があったから読んでみた。 実際その要素も捨てがたいけど、スマホを持つことで「自分の考えや感じ方」と向き合う時間が無いっていうのが書かれている本だった。スマホ依存って、言っちゃえば、現実逃避だから。自分のモヤモヤや不安、悩みから逃げるための道具だから。かと言って、スマホを無くすことはできないんだけど。(過大解釈してます)っていうのを、哲学という文脈の中で書かれていて、人の言葉の力は偉大だなぁと感じた。また、アニメや映画などのコンテンツからの引用もあり、読者が哲学に親しみやすいように工夫されていて読みやすかった。

ぱんだちゃん@pandamental2025年11月20日読み終わった以前にスマホ脳を読んでから、スマホは脳をハックしてくるものだ、と警戒しながら過ごしている。 わたしはLINEの通知をオフにして、出来る限りのプッシュ通知をオフにして、寝室にスマホを持ち込まない、と決めている。 それでも気付くとSNSをつい開いて時間が溶けていくし、色んな人のやりとりを見たりしてなにかしら繋がりを求めてしまっている。 この本の論旨とはズレるかもしれないが、いまや内省する時間を無理に設けない限り、自分と向き合うことはできないんだと思う。

ぱんだちゃん@pandamental2025年11月20日読み終わった以前にスマホ脳を読んでから、スマホは脳をハックしてくるものだ、と警戒しながら過ごしている。 わたしはLINEの通知をオフにして、出来る限りのプッシュ通知をオフにして、寝室にスマホを持ち込まない、と決めている。 それでも気付くとSNSをつい開いて時間が溶けていくし、色んな人のやりとりを見たりしてなにかしら繋がりを求めてしまっている。 この本の論旨とはズレるかもしれないが、いまや内省する時間を無理に設けない限り、自分と向き合うことはできないんだと思う。

naoi@cha11252025年11月17日読み終わった借りてきたポッドキャストで知ったネガティブケイパビリティ。 安易な結論をすぐに出さず、モヤモヤを抱えながら、人生の新しいチャプターへ一歩踏み出したい。 自分も他人も100%知ることは出来ないし、不完全な存在だ。でもだからこそ知ることが面白い。終わらない対話を続け、美しい森の散策をしていきたい。

naoi@cha11252025年11月17日読み終わった借りてきたポッドキャストで知ったネガティブケイパビリティ。 安易な結論をすぐに出さず、モヤモヤを抱えながら、人生の新しいチャプターへ一歩踏み出したい。 自分も他人も100%知ることは出来ないし、不完全な存在だ。でもだからこそ知ることが面白い。終わらない対話を続け、美しい森の散策をしていきたい。

Yuki@yuki_5232025年11月12日読みたい買った最近この本の新装版が出たというメルマガを読んだ。買ったものの、次々と図書館の本を借りてくるものだから、積ん読のまま。一区切りしたら読みたいな。

Yuki@yuki_5232025年11月12日読みたい買った最近この本の新装版が出たというメルマガを読んだ。買ったものの、次々と図書館の本を借りてくるものだから、積ん読のまま。一区切りしたら読みたいな。 rina@r_1_n2025年10月31日読み終わった「現代社会では誰しも迷っている。しかし、私たちは自分が迷っていることを認めない傾向にある。だから、自己完結の迷宮を脱しようと思うなら、まずは迷い取り乱している自分を認識することから始めなければいけません。」(p.39) 「「自分たちの手だけで何かができる」という自力思考的な発想を疑い、自分の思考に警戒心を持つこと。」(p.77) 「私たちに欠けていて、専門家から学び取ったほうがよいものは、〈知識〉と〈想像力〉にほかなりません。」(p.80) こんな調子で付箋だらけになった本。

rina@r_1_n2025年10月31日読み終わった「現代社会では誰しも迷っている。しかし、私たちは自分が迷っていることを認めない傾向にある。だから、自己完結の迷宮を脱しようと思うなら、まずは迷い取り乱している自分を認識することから始めなければいけません。」(p.39) 「「自分たちの手だけで何かができる」という自力思考的な発想を疑い、自分の思考に警戒心を持つこと。」(p.77) 「私たちに欠けていて、専門家から学び取ったほうがよいものは、〈知識〉と〈想像力〉にほかなりません。」(p.80) こんな調子で付箋だらけになった本。

ナベリコブタ@naberikobuta2025年10月27日読み終わった★★★★☆ 『スマホ脳』やら色々読んできたけど、この本が一番「ちょっとスマホから距離とってみるか」と思えた。 読書筋力はかなり必要。

ナベリコブタ@naberikobuta2025年10月27日読み終わった★★★★☆ 『スマホ脳』やら色々読んできたけど、この本が一番「ちょっとスマホから距離とってみるか」と思えた。 読書筋力はかなり必要。

- もちごめ@anoldpotato2025年10月19日読んでるちょっと厚めだな、と尻込みしていた。三宅香帆さん推薦、朝井リョウさんが書店回りする動画にも出てきて観念して(?)読んでる。面白い。 私が購入した書店では隣に「ひとり会議ワークブック」が積んであり、文脈を感じて良かった。

ゆけまる@yukemar_142025年10月17日読み終わったたぶん何度も読み返すと思う ゾンビのモブキャラの話とか 哲学初心者あるあるの「自分がわかる範囲に落とし込もうとしてしまう」って話とか ネガティブケイパビリティの意外な起源とか 読み終わってからも日常のなかでちょくちょく思い出すから、私にいい感じに刺さった本

ゆけまる@yukemar_142025年10月17日読み終わったたぶん何度も読み返すと思う ゾンビのモブキャラの話とか 哲学初心者あるあるの「自分がわかる範囲に落とし込もうとしてしまう」って話とか ネガティブケイパビリティの意外な起源とか 読み終わってからも日常のなかでちょくちょく思い出すから、私にいい感じに刺さった本

🩷@__gnbrz2025年10月16日読み終わった少し難しかった!!エヴァ見たくなるよ そして本を読んだ後すぐにスマホを触ってしまったよ! この本から何をどう受け取れれば良いのか、自分の感じたことは合ってるのかの答え合わせをしてしまう、そしていろんな人の感想を読んで、安心し、他人の感想をあたかも自分が感じたことかのようにすり替えてしまう、こうやってモヤモヤとかから離れていってしまうんだ

🩷@__gnbrz2025年10月16日読み終わった少し難しかった!!エヴァ見たくなるよ そして本を読んだ後すぐにスマホを触ってしまったよ! この本から何をどう受け取れれば良いのか、自分の感じたことは合ってるのかの答え合わせをしてしまう、そしていろんな人の感想を読んで、安心し、他人の感想をあたかも自分が感じたことかのようにすり替えてしまう、こうやってモヤモヤとかから離れていってしまうんだ

ぐ@busy-lake2025年10月14日読んでる積読にはお勧めしない。 内容の賞味期限が短そうだから、 気になる人はすぐに読むべき。 この時代、現在を凄く観察していて、凄く考察している。 現在求められているもの、所謂ファストを認識しながら、 しかしファストじゃないのに今も求められ続けている哲学というものを、 ファストにせずに学ぼうという姿勢、そのやり方を丁寧に語っている。 内容は普遍的だから、真髄の部分は古くはならないだろうけれど、 意識する時代と、例に挙げるものが期限短そう。 エヴァに喩えるとか、わかるのワシら世代までだよね。

ぐ@busy-lake2025年10月14日読んでる積読にはお勧めしない。 内容の賞味期限が短そうだから、 気になる人はすぐに読むべき。 この時代、現在を凄く観察していて、凄く考察している。 現在求められているもの、所謂ファストを認識しながら、 しかしファストじゃないのに今も求められ続けている哲学というものを、 ファストにせずに学ぼうという姿勢、そのやり方を丁寧に語っている。 内容は普遍的だから、真髄の部分は古くはならないだろうけれど、 意識する時代と、例に挙げるものが期限短そう。 エヴァに喩えるとか、わかるのワシら世代までだよね。

凡人凡愚@Bon_jin_Bong2025年10月11日読み終わったひとまず読み終えた。 我々は「何もしない」ができない。何もしないでいる自分を許せるかと言われたら絶対許せないもんね。 でも爆裂うつ病で何もできなかった頃よりは爆裂動いてる今の自分の方が好きなんだよね。 助けてくれ〜。

凡人凡愚@Bon_jin_Bong2025年10月11日読み終わったひとまず読み終えた。 我々は「何もしない」ができない。何もしないでいる自分を許せるかと言われたら絶対許せないもんね。 でも爆裂うつ病で何もできなかった頃よりは爆裂動いてる今の自分の方が好きなんだよね。 助けてくれ〜。

康介@kou-teacher2025年10月7日読み終わった@ 自宅不安であること、モヤモヤすること 現代人はこれらを嫌い、スッキリすることやインスタントな刺激に焦がれる。 だけど、本当にそうなのか 読みながら考える、考えながら読む なかなかの良著です

康介@kou-teacher2025年10月7日読み終わった@ 自宅不安であること、モヤモヤすること 現代人はこれらを嫌い、スッキリすることやインスタントな刺激に焦がれる。 だけど、本当にそうなのか 読みながら考える、考えながら読む なかなかの良著です

- きざみのり@knak552025年9月26日読み終わったはじめに哲学者オルテガの、話題に居合わせるだけで自身の考えは一切変える気のない人たちの例を出し、その後もニーチェやアーレントによる、都市部に集まった人々の集団心理的現象に対する考察を交えながら、それらの洞察がスマホ依存の現代においても通じていることを軸に論が展開される。 常時接続により、自分の中に他者を異物として存在させ、自己対話をするという「モヤモヤ」した状態に耐えられなくなってきている現代環境を、ポストフォーディズム(社会の変化が激しくなり、自身の能力や考えを急いで修正する必要にかられる状況)やアテンションエコノミー(集中をいかに削ぎ、いかにコンテンツに誘うかが最適化されたサービスに溢れる状況)などの側面から解読し、その結果我々は相手の感情を読み取って行動したり、自身の考えや感情を整理して前に進む能力が失われてしまっていることを指摘する。 対策として、孤独の重要性を指摘する。孤独の実現方法として、スマホ断ちは非現実的とし、趣味(特に、創造性のあるものや、自然の中に入るもの)を通じて、自身の考えや感情を外部に出し、それを自身が読み取って、自分が良いと満足のいくまで解釈して再創造することを提案する。常に完成しないという中でも対話を尽くすネガティヴケイパビリティの重要性を説く。 私たちは、モヤモヤすることにぶち当たった時、安易な二原論的言説に自身の考えを当てはめたり(自己啓発本を手に取る)あるいは自身の声に従えと自己完結的になったり、逆に注意を自己に向けず、他者への依存やアテンションエコノミーを通じて注意を散漫させたりといった行動をとりがちだが、そういう時こそ、趣味を通じて自己と対話してネガティヴケイパビリティを発揮し、その時点での何らかの気持ちの整理をつけるべきなのだ。 その中で、著者がはじめの方で話す、哲学を手にとって、思考の森を冒険する感覚を味わう練習になりつつ読み進められたのもよかった。また哲学を重んじながらも、燃えよドラゴンやエヴァなどの手頃な題材でも論を進めていてわかりやすかった。 ここからは私のモヤモヤ事だが、何かについて自分の納得のいくまで考えるというのは、時間のかかる作業であり、いくらそれが趣味であったとしても、億り人でもない限り没頭し続けることは現実的ではない。資本主義社会で自身の能力の商品ブランディング化を迫られる我々にとって、社会に認められる能力を培う時間を削ることは全員にできるものではない。やはり哲学を扱える余裕を作り出すためには、ある程度社会的な成功が必要だが、社会が上述の通りの経済であれば、我々はアテンションエコノミーに加担して金を稼がねばならない…その時は自身を騙して、人々を記号消費へ、アテンションエコノミーへと誘う装置を作る事になるのではないか。そのような事を自分自身を信じきれない人がやって成功に結びつくだろうか? このスパイラルから抜け出す方法は果たして、この本の主張する「各個人が趣味を持つこと」なのだろうか?それとも、人々を知らぬ間にこのスパイラルから抜け出させるような、新しいエコノミーを作り出せるのだろうか? 一エンジニア視点として気になっている。

だっしー@chik_4482025年9月20日読み終わった正直むずかしくて、よくわからなかった(汗)。でも、それこそ「モヤモヤ」だらけなので、自己との対話に励む余地が大いにあるかも。 「おわりに」「あとがき」「解説」の部分のほうがわかりやすいので、再読の際はここからがよさそうだ。

だっしー@chik_4482025年9月20日読み終わった正直むずかしくて、よくわからなかった(汗)。でも、それこそ「モヤモヤ」だらけなので、自己との対話に励む余地が大いにあるかも。 「おわりに」「あとがき」「解説」の部分のほうがわかりやすいので、再読の際はここからがよさそうだ。

atom@yomuyomuyomu2025年9月19日まだ読んでる哲学を歩く時の注意点のひとつ、「使われている通りの言葉遣いをする」 これぐさーーっときた 仕事上でも自分も含め勝手に解釈し、書いてない行間を読んでしまう。 ただ相手を理解したうえで文章を読むのは大事だしあるべきだけど、それを待ってくれないスピード感で社会が動いてるなとも思う。

atom@yomuyomuyomu2025年9月19日まだ読んでる哲学を歩く時の注意点のひとつ、「使われている通りの言葉遣いをする」 これぐさーーっときた 仕事上でも自分も含め勝手に解釈し、書いてない行間を読んでしまう。 ただ相手を理解したうえで文章を読むのは大事だしあるべきだけど、それを待ってくれないスピード感で社会が動いてるなとも思う。

atom@yomuyomuyomu2025年9月19日読んでる1章まで。今の時代(スマホ、もとい大量にインスタントな娯楽に触れられるものがある)の哲学とはなんぞ?という問いだと解釈。 そもそも哲学ってのはなんなのか、今の時代の私たちはどんな性質があってどんな悩みがあるのか、まずは知る事。 本読んだ人しかわからないと思いますが、私は迷子だと自認してるなあ だからこそ向き合いすぎて辛い

atom@yomuyomuyomu2025年9月19日読んでる1章まで。今の時代(スマホ、もとい大量にインスタントな娯楽に触れられるものがある)の哲学とはなんぞ?という問いだと解釈。 そもそも哲学ってのはなんなのか、今の時代の私たちはどんな性質があってどんな悩みがあるのか、まずは知る事。 本読んだ人しかわからないと思いますが、私は迷子だと自認してるなあ だからこそ向き合いすぎて辛い

sayo@sayo_6002025年9月19日読み終わったスマホを触り続けると自分が何を考えていたのか、何をしたいのかわからなくなる……のは分かってるけどどうすればよいのやら……という方におすすめ。 個人的に身につまされたのは、この本が推奨する「孤独」及び「自己対話」は、「寂しさ」や「自己完結性」に転じやすいという内容。 読書をするようになり、読書しなかった頃の自分に比べて内省が出来るようになった気がする、と感じていたが、自分の内面にばかり関心を向けていないか注意を払いたいと感じた。 自分の中にある葛藤や対立を手放さず、安易に答えを見つけようとしないことで、そこから新しい何かを汲み取ろうとし続けたい。

sayo@sayo_6002025年9月19日読み終わったスマホを触り続けると自分が何を考えていたのか、何をしたいのかわからなくなる……のは分かってるけどどうすればよいのやら……という方におすすめ。 個人的に身につまされたのは、この本が推奨する「孤独」及び「自己対話」は、「寂しさ」や「自己完結性」に転じやすいという内容。 読書をするようになり、読書しなかった頃の自分に比べて内省が出来るようになった気がする、と感じていたが、自分の内面にばかり関心を向けていないか注意を払いたいと感じた。 自分の中にある葛藤や対立を手放さず、安易に答えを見つけようとしないことで、そこから新しい何かを汲み取ろうとし続けたい。

いま@mayonakayom222025年9月16日読み終わった増補改訂版を再読。読み返してみると、 『庭の話』とか『物語化批判の哲学』に通ずる所がかなりあると感じる。 やわらかな昏睡に身を委ねてばかりいないで、何か何でもいいので作ることを始めようと思う秋。

いま@mayonakayom222025年9月16日読み終わった増補改訂版を再読。読み返してみると、 『庭の話』とか『物語化批判の哲学』に通ずる所がかなりあると感じる。 やわらかな昏睡に身を委ねてばかりいないで、何か何でもいいので作ることを始めようと思う秋。

obama@obamabooks2025年9月10日読み終わった@ 自宅読書するとその作品の参考文献をメモして、どんどん読みたいこと知りたいことが増えるけど、これはどかんと増えちゃった。ひ〜(うれしい悲鳴) ふいに始めたランニング。ひとり黙々と走る時間はまるでセラピーだなと楽しくなり、せっかくならとあくまでログとして記録をSNS投稿し始めたら、昔の知り合いたちと新たにラン仲間としての交流が生まれた。それを機にSNSのひとつをラン専用に。相互フォロワーが増え、アルゴリズムで当然ラン投稿ばかり流れてくるようになった結果、もっと走らなきゃ!この記録だと投稿できない!なんて柄にもなく感じ出しちゃって走らない日が増えた経験を思い出した。 あれは趣味が趣味じゃなくなった瞬間だったのかも 後半読み砕けない点があったから適宜読み返していきたい。時間が掛かる、その冒険を楽しんでいきたい あとエヴァンゲリオンを見てみたくなりました

obama@obamabooks2025年9月10日読み終わった@ 自宅読書するとその作品の参考文献をメモして、どんどん読みたいこと知りたいことが増えるけど、これはどかんと増えちゃった。ひ〜(うれしい悲鳴) ふいに始めたランニング。ひとり黙々と走る時間はまるでセラピーだなと楽しくなり、せっかくならとあくまでログとして記録をSNS投稿し始めたら、昔の知り合いたちと新たにラン仲間としての交流が生まれた。それを機にSNSのひとつをラン専用に。相互フォロワーが増え、アルゴリズムで当然ラン投稿ばかり流れてくるようになった結果、もっと走らなきゃ!この記録だと投稿できない!なんて柄にもなく感じ出しちゃって走らない日が増えた経験を思い出した。 あれは趣味が趣味じゃなくなった瞬間だったのかも 後半読み砕けない点があったから適宜読み返していきたい。時間が掛かる、その冒険を楽しんでいきたい あとエヴァンゲリオンを見てみたくなりました

うねうね@73uneune2025年9月3日読み終わった🥟🥟🥟🥟🥟 面白かったー!!!意味もなくスマホを触り時間を溶かしてしまう理由がわかった。何でも即時に解決しようとせずに、自分の中に複数の人を住まわせ、孤独で自己との対話をし、モヤモヤを抱えたまま考え続けることが大事。ネガティヴ・ケイパビリティについてもっと知りたい

うねうね@73uneune2025年9月3日読み終わった🥟🥟🥟🥟🥟 面白かったー!!!意味もなくスマホを触り時間を溶かしてしまう理由がわかった。何でも即時に解決しようとせずに、自分の中に複数の人を住まわせ、孤独で自己との対話をし、モヤモヤを抱えたまま考え続けることが大事。ネガティヴ・ケイパビリティについてもっと知りたい

精神科医ぴー@PARTY_chan2025年8月28日読んでるネガティヴ・ケイパビリティの話のとき、もはや日本語となった「キャパ」を使って説明するかと思ったのに全然そうじゃなかったからあんまり集中できなかった。

精神科医ぴー@PARTY_chan2025年8月28日読んでるネガティヴ・ケイパビリティの話のとき、もはや日本語となった「キャパ」を使って説明するかと思ったのに全然そうじゃなかったからあんまり集中できなかった。

ふるえ@furu_furu2025年8月28日読み終わった通勤電車の中で読み終えてから、「寂しさ」からくる依存は、自らの内側に向かっていくともに、誰かに(特定の個人に限らず団体や、思想や価値観に)妄信的になることもあるのではないかと感じる。 繋がりがない、薄いと感じられる孤立を自らに当てはめる時、そこには自分の寂しさを埋める衝動のようなものがあって、判断を行う視点が一つしかいない状況で、複数の視点で精査(自己対話)ができないことによる依存や判断。 そういった状況に陥らないための「孤立」や「孤独」、そして「趣味」。どうしても自分の理解の中に落とし込んでいる感は否めないけれど、もう少し考える時間を取りたいことが増えた本だった。

ふるえ@furu_furu2025年8月28日読み終わった通勤電車の中で読み終えてから、「寂しさ」からくる依存は、自らの内側に向かっていくともに、誰かに(特定の個人に限らず団体や、思想や価値観に)妄信的になることもあるのではないかと感じる。 繋がりがない、薄いと感じられる孤立を自らに当てはめる時、そこには自分の寂しさを埋める衝動のようなものがあって、判断を行う視点が一つしかいない状況で、複数の視点で精査(自己対話)ができないことによる依存や判断。 そういった状況に陥らないための「孤立」や「孤独」、そして「趣味」。どうしても自分の理解の中に落とし込んでいる感は否めないけれど、もう少し考える時間を取りたいことが増えた本だった。

ふるえ@furu_furu2025年8月21日読んでるハンナ・アーレントが唱える「孤立」と「孤独」と「寂しさ」について。それぞれの言葉の定義が整理されていて読みやすいしわかりやすい。 ここで書かれている「孤立」の状態をどこまで意識的に作れているのかとも思うし、仕事をしている時に同僚の「孤立」状態をちゃんと大切にして、話しかけないようにとかできているのだろうかとか考える。

ふるえ@furu_furu2025年8月21日読んでるハンナ・アーレントが唱える「孤立」と「孤独」と「寂しさ」について。それぞれの言葉の定義が整理されていて読みやすいしわかりやすい。 ここで書かれている「孤立」の状態をどこまで意識的に作れているのかとも思うし、仕事をしている時に同僚の「孤立」状態をちゃんと大切にして、話しかけないようにとかできているのだろうかとか考える。

ふるえ@furu_furu2025年8月18日買った読んでる自分の頭で考えること、よりも他者の頭で考えることを身に付ける、みたいな話の章があり、いつか、誰かのポッドキャストで「学ぶことは他者になること」?みたいなことを聞いたことが思い出される。

ふるえ@furu_furu2025年8月18日買った読んでる自分の頭で考えること、よりも他者の頭で考えることを身に付ける、みたいな話の章があり、いつか、誰かのポッドキャストで「学ぶことは他者になること」?みたいなことを聞いたことが思い出される。

yt@yt2025年8月10日読み終わった「なぜ『自分の頭で考える』は危ういのか」(p72) マークフィッシャーを参照し、抑鬱的快楽やFOMO、ネガティヴケイパビリティなどの概念を用いて、現状把握と解決手段まで分かりやすく説明される。 様々なコンテンツが事例として提供され、面白くて読みやすい。 みんな本が読みたいから「なぜ働」が売れるし、スマホだらだらに疑問を持っているから、この本が読まれるんだろう。 またしても自分の庭を育てる孤独の実践という話。 今年の漢字は「庭」でしょうか(おそらく「米」)。

yt@yt2025年8月10日読み終わった「なぜ『自分の頭で考える』は危ういのか」(p72) マークフィッシャーを参照し、抑鬱的快楽やFOMO、ネガティヴケイパビリティなどの概念を用いて、現状把握と解決手段まで分かりやすく説明される。 様々なコンテンツが事例として提供され、面白くて読みやすい。 みんな本が読みたいから「なぜ働」が売れるし、スマホだらだらに疑問を持っているから、この本が読まれるんだろう。 またしても自分の庭を育てる孤独の実践という話。 今年の漢字は「庭」でしょうか(おそらく「米」)。

- mac_355@mac_3352025年8月10日読み終わった## 感想 テーマとしては「暇と退屈の論理学」と類似しているが、スマートフォンやSNS、アニメのセリフを取り扱うことで、読み手に対して具体との距離を近づけて表現することができている ### サマリー - ニーチェは「君たちは自分を忘れて、自分自身から逃げようとしている」と指摘している - 忙しくして自分自身から目を逸らしている - 目を逸らす手段として、スマホやSNSが活躍している - 我々は自分自身を疑い、ネガティブケイパビリティと付き合う必要がある - ネガティブケイパビリティ:結論付けず、モヤモヤした状態で留めておく能力 - アーレントは「1人であること」を以下の3つの様式に分けた - 孤立:何かしらのことを成し遂げるために必要な、誰にも邪魔されずにいる状態 - 孤独:心静かに自分自身と対話するように思考している状態 - 寂しさ:人々に囲まれているが、自分はたった1人だと感じる状態 - 孤独や孤立を可能にするのが「趣味」 - 趣味:何かを作る、何かを育てること - 趣味は終わることがない、課題を持ち、自己対話が必要である。 ### その他の示唆 - 想像力を豊かにするには、「自分の内側に他者を住まわせていくこと」が重要 - 他所の思考を学ぼうとする時、ひとまずは、相手のノリ(想像力)に沿って学ぶべきだ - 哲学を歩くときの道の注意点 - 考えることにも練習は必要。(すぐに結果を得ようとしない) - 使われている通りの言葉遣いをする - その哲学者の想像力に沿って読む ### 関連書籍 アーレント「全体主義の起源3」 マークフィッシャー「資本主義リアリズム」

みずかり@mm_calling2025年8月2日読み終わった読み進めるほどに耳が痛いし逃げ道を塞がれるし反論したくなるので、まさに自分のネガティブケイパビリティの無さを感じ続けてワアーーーってなった ただ、「ゾンビ映画で生き延びる人」のように常に警戒して自分の常識を疑うという、長期的には自分のためになる姿勢をコツコツ実践するには、私たちは疲れすぎてる気がする。 この本でも指摘はされていたし他責ではあるけれども、現代社会が過酷すぎる。その場しのぎの娯楽で首の皮一枚を繋いで「社会の一員」の形をなんとか保っている自分や他の人たちを擁護したい気持ちはある。 ノイズを排除したがる私たち、という論点は「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」の三宅香帆さんも取り上げていた記憶(本の中でだったかインタビューだったか)

みずかり@mm_calling2025年8月2日読み終わった読み進めるほどに耳が痛いし逃げ道を塞がれるし反論したくなるので、まさに自分のネガティブケイパビリティの無さを感じ続けてワアーーーってなった ただ、「ゾンビ映画で生き延びる人」のように常に警戒して自分の常識を疑うという、長期的には自分のためになる姿勢をコツコツ実践するには、私たちは疲れすぎてる気がする。 この本でも指摘はされていたし他責ではあるけれども、現代社会が過酷すぎる。その場しのぎの娯楽で首の皮一枚を繋いで「社会の一員」の形をなんとか保っている自分や他の人たちを擁護したい気持ちはある。 ノイズを排除したがる私たち、という論点は「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」の三宅香帆さんも取り上げていた記憶(本の中でだったかインタビューだったか)

みずかり@mm_calling2025年7月29日読んでるこの本読んでウオオーってなってたらグループLINEの通知鳴って返信しなきゃいけなくてさらにその返信が気になって本に戻っても集中が疎かになるという、この本が提起する問題をそのままやっている

みずかり@mm_calling2025年7月29日読んでるこの本読んでウオオーってなってたらグループLINEの通知鳴って返信しなきゃいけなくてさらにその返信が気になって本に戻っても集中が疎かになるという、この本が提起する問題をそのままやっている

ふにこ@funico_bisco2025年7月18日読み終わった内容を飲み込むのが難しくて読書筋力が足りない!!と思いつつなんとか最後まで読み終えた。 孤立、孤独、ネガティヴ・ケイパビリティなど、単語と内容が繋がらずにあーなんだっけ…となる場面も多かった。SNSなどの常時接続世界から孤立することで自己を快楽的なダルさから引き離し、退屈のなかで自己と対話するための孤独な時間を持ち、自分を磨いていくということなのかなと(ひとまず)解釈した。 なるほどーと思う部分は多かったものの、そう言い切っちゃうのはどうなの?もっと別の解釈もあるんじゃないの?とモヤモヤする部分もあった。この内容こそネガティブ・ケイパビリティなのかもしれない。 モヤモヤの内容を自己の対話の中でこね回し、一旦置いておいて他のヒントが得られた時にまたこね回すことをやってみようと思う。 正解がある話ではないので、議論を求めてすぐ他人に話してしまわず、孤独の中で自分ならどうするかなあみたいな感じで考えてみたい。 モヤモヤ〜とした内容はおそらく現時点で答えが出ないので、いつか自分なりの答えを得るために、いろいろな知識に手を伸ばし、通り過ぎてしまったポイントにもっと気づけたらいいなと思った。 また自分の考え方が変化してきた頃にもう一度読みたい。

ふにこ@funico_bisco2025年7月18日読み終わった内容を飲み込むのが難しくて読書筋力が足りない!!と思いつつなんとか最後まで読み終えた。 孤立、孤独、ネガティヴ・ケイパビリティなど、単語と内容が繋がらずにあーなんだっけ…となる場面も多かった。SNSなどの常時接続世界から孤立することで自己を快楽的なダルさから引き離し、退屈のなかで自己と対話するための孤独な時間を持ち、自分を磨いていくということなのかなと(ひとまず)解釈した。 なるほどーと思う部分は多かったものの、そう言い切っちゃうのはどうなの?もっと別の解釈もあるんじゃないの?とモヤモヤする部分もあった。この内容こそネガティブ・ケイパビリティなのかもしれない。 モヤモヤの内容を自己の対話の中でこね回し、一旦置いておいて他のヒントが得られた時にまたこね回すことをやってみようと思う。 正解がある話ではないので、議論を求めてすぐ他人に話してしまわず、孤独の中で自分ならどうするかなあみたいな感じで考えてみたい。 モヤモヤ〜とした内容はおそらく現時点で答えが出ないので、いつか自分なりの答えを得るために、いろいろな知識に手を伸ばし、通り過ぎてしまったポイントにもっと気づけたらいいなと思った。 また自分の考え方が変化してきた頃にもう一度読みたい。

えびちり@ebichiri2025年7月16日読み終わった待って、難しい。でも人生で初めて哲学に触れて、この機会を得られて良かったと思った。むしろ今まで触れてこなかったのを後悔した。それくらい良かった。 「激務で生きる不安から逃げようとしてる」って100年以上前に語ってるニーチェってすごくない!?そんな昔からこうゆうことを考えていて、それを理解・翻訳してくれている日本人がたくさんいたことを私は知らなかったよ。 それくらい初心者でも読み切れるように書いてある文体もすごく好きだった。 響いた部分はたくさんドックイヤーしたので、いつか読み直した時に、もっと分かる自分になれていますように。

えびちり@ebichiri2025年7月16日読み終わった待って、難しい。でも人生で初めて哲学に触れて、この機会を得られて良かったと思った。むしろ今まで触れてこなかったのを後悔した。それくらい良かった。 「激務で生きる不安から逃げようとしてる」って100年以上前に語ってるニーチェってすごくない!?そんな昔からこうゆうことを考えていて、それを理解・翻訳してくれている日本人がたくさんいたことを私は知らなかったよ。 それくらい初心者でも読み切れるように書いてある文体もすごく好きだった。 響いた部分はたくさんドックイヤーしたので、いつか読み直した時に、もっと分かる自分になれていますように。

ふにこ@funico_bisco2025年7月7日読み始めた本屋で立ち読みして気になったので購入。 「目新しい刺激を次々に追い求めることで、自分自身を忘れて逃げようとしている」といった話が冒頭に出てくる。今自分も楽しくて取り組んでいる新しいことがこれに当てはまってしまうのかな…とちょっと不安になりながら読み進めている。

ふにこ@funico_bisco2025年7月7日読み始めた本屋で立ち読みして気になったので購入。 「目新しい刺激を次々に追い求めることで、自分自身を忘れて逃げようとしている」といった話が冒頭に出てくる。今自分も楽しくて取り組んでいる新しいことがこれに当てはまってしまうのかな…とちょっと不安になりながら読み進めている。

バシ・ヤ・マンボ@bashiyama2025年7月2日読み終わったニーチェ曰く 君たちはみんな激務が好きだ。速いことや新しいことや見慣れないことが好きだ。君たちは自分に耐えることが下手だ。なんとかして、君たちは自分を忘れて、自分自身から逃げようとしている。 『ツァラトゥストラ』 確かに自分に耐えるのはとってもとっても苦手だしやったことがない。 あとオルテガの「大衆の反逆」を読もうと思う

バシ・ヤ・マンボ@bashiyama2025年7月2日読み終わったニーチェ曰く 君たちはみんな激務が好きだ。速いことや新しいことや見慣れないことが好きだ。君たちは自分に耐えることが下手だ。なんとかして、君たちは自分を忘れて、自分自身から逃げようとしている。 『ツァラトゥストラ』 確かに自分に耐えるのはとってもとっても苦手だしやったことがない。 あとオルテガの「大衆の反逆」を読もうと思う

なゆた@nayuta2025年6月26日読み終わった6月も終わるが上半期読んだ本の中で1番呼んで良かった 魚豊先生の推薦文に惹かれて読んだ チ。の 「きっと迷いの中に倫理がある」という私が1番好きなセリフにも通づるものがある 迷ったり悩んだりして、すぐに答えを出そうとせず置いておく 不安をすぐに解決しようとしないこと 何事も自分の受け止め方次第、等の言葉は自己啓発本に頻繁に登場するが自分の心を簡略化してしまっていないか、責任を個人の内面に向けてしまっていないか 立ち止まって考えてみる

なゆた@nayuta2025年6月26日読み終わった6月も終わるが上半期読んだ本の中で1番呼んで良かった 魚豊先生の推薦文に惹かれて読んだ チ。の 「きっと迷いの中に倫理がある」という私が1番好きなセリフにも通づるものがある 迷ったり悩んだりして、すぐに答えを出そうとせず置いておく 不安をすぐに解決しようとしないこと 何事も自分の受け止め方次第、等の言葉は自己啓発本に頻繁に登場するが自分の心を簡略化してしまっていないか、責任を個人の内面に向けてしまっていないか 立ち止まって考えてみる

とむ@tom_books2025年6月19日読み終わったとにかくおもしろかった、周りの人にガンガン薦めたい!だれか! メモ的につらつらと感想📝 しかし全てを理解できたとは到底言い難いので、本に書いてある通り分からなさを抱えて大事にする。 ・社会構造の変化によって生じたストレスへ対処するため、アッパー系の自己啓発、ダウナー系の抑鬱的快楽という方法がとられるようになったという点、目から鱗👀スマホを見て注意を細切れにして分散させることで、自分を一種の昏睡状態に置き、不安や辛さから目を背けさせる。 ・孤独と孤立と寂しさ ・自分の中に複数の他者を住まわせる ・ネガティブケイパビリティ。モヤモヤや消化しきれなさを抱えておく ・趣味は謎との対話 ちょうど今年の初めから、スマホと距離を置く実験をしていたので、今の私にピッタリな本だった。私がスマホと離れたいと思った理由や、デメリットに感じていたこと、実際にインスタやXのアカウントを消してみて気づいた変化やメリットなどが、哲学を含め学術的な観点からまとめて言語化されたこの本の内容とリンクするところがあって、名前をつけてもらったというか説明してもらったというか、そういう気分になった!自分がスマホから離れて向かおうとしていた方向性も、間違いじゃないんだなと肯定してもらったよう。この本を読んでから、スマホに手が伸びる自分に対して、注意を分散させたいんだなとメタ認知?している自分に気づいた。もう戻れない部分も多いけど、ぼんやりする時間、ファストや効率化の逆をいくもの、アナログに宿るあたたかさ、などなど自分が大切にしたい価値観を選択する強さをもって、抗っていきたい、守っていきたい。 (あとは、『暇と退屈の倫理学』で出てきたパスカルの気晴らしの話も登場して、あれだ!とちょっとテンションあがった!)

とむ@tom_books2025年6月19日読み終わったとにかくおもしろかった、周りの人にガンガン薦めたい!だれか! メモ的につらつらと感想📝 しかし全てを理解できたとは到底言い難いので、本に書いてある通り分からなさを抱えて大事にする。 ・社会構造の変化によって生じたストレスへ対処するため、アッパー系の自己啓発、ダウナー系の抑鬱的快楽という方法がとられるようになったという点、目から鱗👀スマホを見て注意を細切れにして分散させることで、自分を一種の昏睡状態に置き、不安や辛さから目を背けさせる。 ・孤独と孤立と寂しさ ・自分の中に複数の他者を住まわせる ・ネガティブケイパビリティ。モヤモヤや消化しきれなさを抱えておく ・趣味は謎との対話 ちょうど今年の初めから、スマホと距離を置く実験をしていたので、今の私にピッタリな本だった。私がスマホと離れたいと思った理由や、デメリットに感じていたこと、実際にインスタやXのアカウントを消してみて気づいた変化やメリットなどが、哲学を含め学術的な観点からまとめて言語化されたこの本の内容とリンクするところがあって、名前をつけてもらったというか説明してもらったというか、そういう気分になった!自分がスマホから離れて向かおうとしていた方向性も、間違いじゃないんだなと肯定してもらったよう。この本を読んでから、スマホに手が伸びる自分に対して、注意を分散させたいんだなとメタ認知?している自分に気づいた。もう戻れない部分も多いけど、ぼんやりする時間、ファストや効率化の逆をいくもの、アナログに宿るあたたかさ、などなど自分が大切にしたい価値観を選択する強さをもって、抗っていきたい、守っていきたい。 (あとは、『暇と退屈の倫理学』で出てきたパスカルの気晴らしの話も登場して、あれだ!とちょっとテンションあがった!)

-ゞ-@bunkobonsuki2025年6月18日スマートフォンの使用によって常に情報と人が繋がれた現代社会。そんな時、哲学に何ができるか問う本書。哲学を小説、アニメなど多様な事例をもとに紐解いていく——と解釈した。 「解釈した」というのは、この本の内容の多彩さにある。読み終えた今でも一言でまとめるのは難しい。「この本はこういう本です!」と歯切れ良く言うのは憚られる状態で、言ってしまえば、もやもやしている。 ただ、本書ではその「もやもやしている」状態=ネガティブケイパビリティが大事だと説いている。なんでも即答できるのが望ましいとされる時代において、あえてモヤるのも乙なものだ。

-ゞ-@bunkobonsuki2025年6月18日スマートフォンの使用によって常に情報と人が繋がれた現代社会。そんな時、哲学に何ができるか問う本書。哲学を小説、アニメなど多様な事例をもとに紐解いていく——と解釈した。 「解釈した」というのは、この本の内容の多彩さにある。読み終えた今でも一言でまとめるのは難しい。「この本はこういう本です!」と歯切れ良く言うのは憚られる状態で、言ってしまえば、もやもやしている。 ただ、本書ではその「もやもやしている」状態=ネガティブケイパビリティが大事だと説いている。なんでも即答できるのが望ましいとされる時代において、あえてモヤるのも乙なものだ。

庵@an_zzz2025年6月9日一般書“常時接続の世界において生活をマルチタスクで取り囲んだ結果、何一つ集中していない希薄な状態に…”(p128) “何かを作る中で「知る」というのは、捉えがたく消化しきれない何かを、どうにかこうにか反芻し、自分なりに理解していくこと”(p303)

庵@an_zzz2025年6月9日一般書“常時接続の世界において生活をマルチタスクで取り囲んだ結果、何一つ集中していない希薄な状態に…”(p128) “何かを作る中で「知る」というのは、捉えがたく消化しきれない何かを、どうにかこうにか反芻し、自分なりに理解していくこと”(p303)

hotaru@hotarutaru2025年6月9日読み終わった自分を「ゾンビ映画ですぐ死ぬ人」だと思って考えるってむずかしー。けどそれがいいことなのはめっちゃわかる。 「愚か者は、自らを疑うことをしない。自分を分別豊かな人間だと思っている。己の愚かさに居直っているので、うらやましいほど落ち着き払っている」(オルテガ『大衆の反逆』)p38 哲学を歩くときの3つの注意点 1、考えることにも練習は必要 2、使われている通りの言葉遣いをする 3、その哲学者の想像力に沿って読むーp109 常時接続こそが、心理状態に集中するための孤立を奪い、それを掘り下げていくための自己対話の機会を奪っている。自分や他人の感情や感覚を繊細には理解しないための訓練を日夜積んでいるような、そんな危うい道を歩いているのだという判断をここでも改めて確認しておきたいと思います。p181 私たちは、変化と成長を要求し続ける現代の文化につらさを感じながらも、考えすぎると憂鬱になるので、(略)コミュニケーションの断片を過剰摂取し、「酩酊」や「昏睡」にもにた状態に自分を置くことで、違和感や虚脱感をやり過ごしているということです。p273 Book memo 牧野智和『自己啓発の時代』 東畑開人『なんでも見つかる夜に、こころだけが見つからない』 小川公代『ケアの倫理とエンパワメント』

hotaru@hotarutaru2025年6月9日読み終わった自分を「ゾンビ映画ですぐ死ぬ人」だと思って考えるってむずかしー。けどそれがいいことなのはめっちゃわかる。 「愚か者は、自らを疑うことをしない。自分を分別豊かな人間だと思っている。己の愚かさに居直っているので、うらやましいほど落ち着き払っている」(オルテガ『大衆の反逆』)p38 哲学を歩くときの3つの注意点 1、考えることにも練習は必要 2、使われている通りの言葉遣いをする 3、その哲学者の想像力に沿って読むーp109 常時接続こそが、心理状態に集中するための孤立を奪い、それを掘り下げていくための自己対話の機会を奪っている。自分や他人の感情や感覚を繊細には理解しないための訓練を日夜積んでいるような、そんな危うい道を歩いているのだという判断をここでも改めて確認しておきたいと思います。p181 私たちは、変化と成長を要求し続ける現代の文化につらさを感じながらも、考えすぎると憂鬱になるので、(略)コミュニケーションの断片を過剰摂取し、「酩酊」や「昏睡」にもにた状態に自分を置くことで、違和感や虚脱感をやり過ごしているということです。p273 Book memo 牧野智和『自己啓発の時代』 東畑開人『なんでも見つかる夜に、こころだけが見つからない』 小川公代『ケアの倫理とエンパワメント』

雨@little_rain2025年6月3日気になる単行本で読んだ時は、筆者の着眼点自体は興味深いと感じたが、有名なアニメや漫画を知ってること前提の例えが頻出するのが正直鼻につき、期待した内容ではなかったと感じた。大幅に増補改訂したとのことなので読み直してみたい。

雨@little_rain2025年6月3日気になる単行本で読んだ時は、筆者の着眼点自体は興味深いと感じたが、有名なアニメや漫画を知ってること前提の例えが頻出するのが正直鼻につき、期待した内容ではなかったと感じた。大幅に増補改訂したとのことなので読み直してみたい。

blue-red@blue-red2025年5月19日読み終わった哲学・思想ディスカヴァー携書スマホによる「快楽的ダルさ」と「やわらかな昏睡」状態と、絶えず成長していないと置いて行かれるような切迫感から「ハイテンションな自己啓発」状態を行き来する現代人。 そこへの処方箋として書かれた本だが、自分的グッとポイントは、各人の中に多様性や複数性、本書の言葉でいえば「他者」や「モヤモヤ」が存在することが重要という点。いわゆるDEI的・SDGs的文言の世界では、多様な人たちの存在を認められるべきという普通の意味での多様性は想定されているが、こういう一人ひとりの中の多様性みたいなものはあんまり想定していない気がするね。(もちろん普通意味での多様性が守られることもとても大事) 読んでいてもう少し具体的な方法論やアプローチを書いて欲しいなーと思っていたら、増補版追加Q&Aで補われてた。

blue-red@blue-red2025年5月19日読み終わった哲学・思想ディスカヴァー携書スマホによる「快楽的ダルさ」と「やわらかな昏睡」状態と、絶えず成長していないと置いて行かれるような切迫感から「ハイテンションな自己啓発」状態を行き来する現代人。 そこへの処方箋として書かれた本だが、自分的グッとポイントは、各人の中に多様性や複数性、本書の言葉でいえば「他者」や「モヤモヤ」が存在することが重要という点。いわゆるDEI的・SDGs的文言の世界では、多様な人たちの存在を認められるべきという普通の意味での多様性は想定されているが、こういう一人ひとりの中の多様性みたいなものはあんまり想定していない気がするね。(もちろん普通意味での多様性が守られることもとても大事) 読んでいてもう少し具体的な方法論やアプローチを書いて欲しいなーと思っていたら、増補版追加Q&Aで補われてた。

だるま@daruma_01062025年5月19日読み終わった『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』『暇と退屈の倫理学』を読んだので、より重層的に楽しめた。<寂しさ>からくる常時接続を諦めて、<孤立>し、<孤独>になり、他者を拒絶せずに複数の自己を育ててもやもやをスッキリさせずに対話していく。めちゃくちゃ長い道のりだけど一歩ずつ進めていくしかないなと思った。<孤独>のためのヒントとして何かを作る、育てる”趣味”を勧めている。私の場合は本の感想を書くこと、5年日記で数年前の自分にツッコミを入れること、料理することが当てはまる。他にイラストや裁縫、ZINE制作をやってみたいなと思った。

だるま@daruma_01062025年5月19日読み終わった『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』『暇と退屈の倫理学』を読んだので、より重層的に楽しめた。<寂しさ>からくる常時接続を諦めて、<孤立>し、<孤独>になり、他者を拒絶せずに複数の自己を育ててもやもやをスッキリさせずに対話していく。めちゃくちゃ長い道のりだけど一歩ずつ進めていくしかないなと思った。<孤独>のためのヒントとして何かを作る、育てる”趣味”を勧めている。私の場合は本の感想を書くこと、5年日記で数年前の自分にツッコミを入れること、料理することが当てはまる。他にイラストや裁縫、ZINE制作をやってみたいなと思った。

りんご食べたい@k-masahiro92025年5月13日「こういう人いるよな」とオルテガの言葉を聞いて思うも、それすらオルテガの批判対象になるという話を聞くと、いかに自分のバイアスが大きいかを考えさせられる。

りんご食べたい@k-masahiro92025年5月13日「こういう人いるよな」とオルテガの言葉を聞いて思うも、それすらオルテガの批判対象になるという話を聞くと、いかに自分のバイアスが大きいかを考えさせられる。

Hayashi@books_8842025年5月13日読み終わった少し時間がかかったものの読了できた。孤独を作るための〈趣味〉としてやってみたいと思いついたのが、塗り絵。(先日「大人の塗り絵展」に行き、本を1冊買ったばかり)あとは、料理もこの本で言う趣味に入るだろうか?ドミニク・チェン氏の解説がとても良かった!

Hayashi@books_8842025年5月13日読み終わった少し時間がかかったものの読了できた。孤独を作るための〈趣味〉としてやってみたいと思いついたのが、塗り絵。(先日「大人の塗り絵展」に行き、本を1冊買ったばかり)あとは、料理もこの本で言う趣味に入るだろうか?ドミニク・チェン氏の解説がとても良かった!

Hayashi@books_8842025年5月4日読んでる『スマホ時代の哲学』というタイトルだが、スマホや情報に関わる内容のみならず広く哲学入門的な内容のようだ。高校や大学時代にぜひ読みたかった本(もちろん今からでも遅くはない)

Hayashi@books_8842025年5月4日読んでる『スマホ時代の哲学』というタイトルだが、スマホや情報に関わる内容のみならず広く哲学入門的な内容のようだ。高校や大学時代にぜひ読みたかった本(もちろん今からでも遅くはない)

澪@Mio_yurudokusho2025年5月1日買ったやっと今日買った。近くの本屋では売り切れていたので、遠方の本屋にあって助かった。 哲学の内容の本は自分と向き合うきっかけになるので、大事に読みたい。

澪@Mio_yurudokusho2025年5月1日買ったやっと今日買った。近くの本屋では売り切れていたので、遠方の本屋にあって助かった。 哲学の内容の本は自分と向き合うきっかけになるので、大事に読みたい。

停好@ODAQ2025年4月30日読んでる哲学者の議論や背景を無視して飲み込むのは哲学者のパンチラインに刺激を受けただけで哲学の学びとは言えない。確かにそう、哲学者の言葉をエピグラフみたいに使っちゃってる

停好@ODAQ2025年4月30日読んでる哲学者の議論や背景を無視して飲み込むのは哲学者のパンチラインに刺激を受けただけで哲学の学びとは言えない。確かにそう、哲学者の言葉をエピグラフみたいに使っちゃってる

停好@ODAQ2025年4月29日読み始めた第一章で面白いとなってるけど、耳が痛いな。別分野の話を自分に引き寄せて読んでしまうから批判の対象となってる現代人そのものだし、わかりやすい娯楽を求めるマルチタスク現代人という内容をYoutubeの動画流してスマホでラジオ流して読んでた。

停好@ODAQ2025年4月29日読み始めた第一章で面白いとなってるけど、耳が痛いな。別分野の話を自分に引き寄せて読んでしまうから批判の対象となってる現代人そのものだし、わかりやすい娯楽を求めるマルチタスク現代人という内容をYoutubeの動画流してスマホでラジオ流して読んでた。