leafwind

@leafwind

- 2026年2月2日

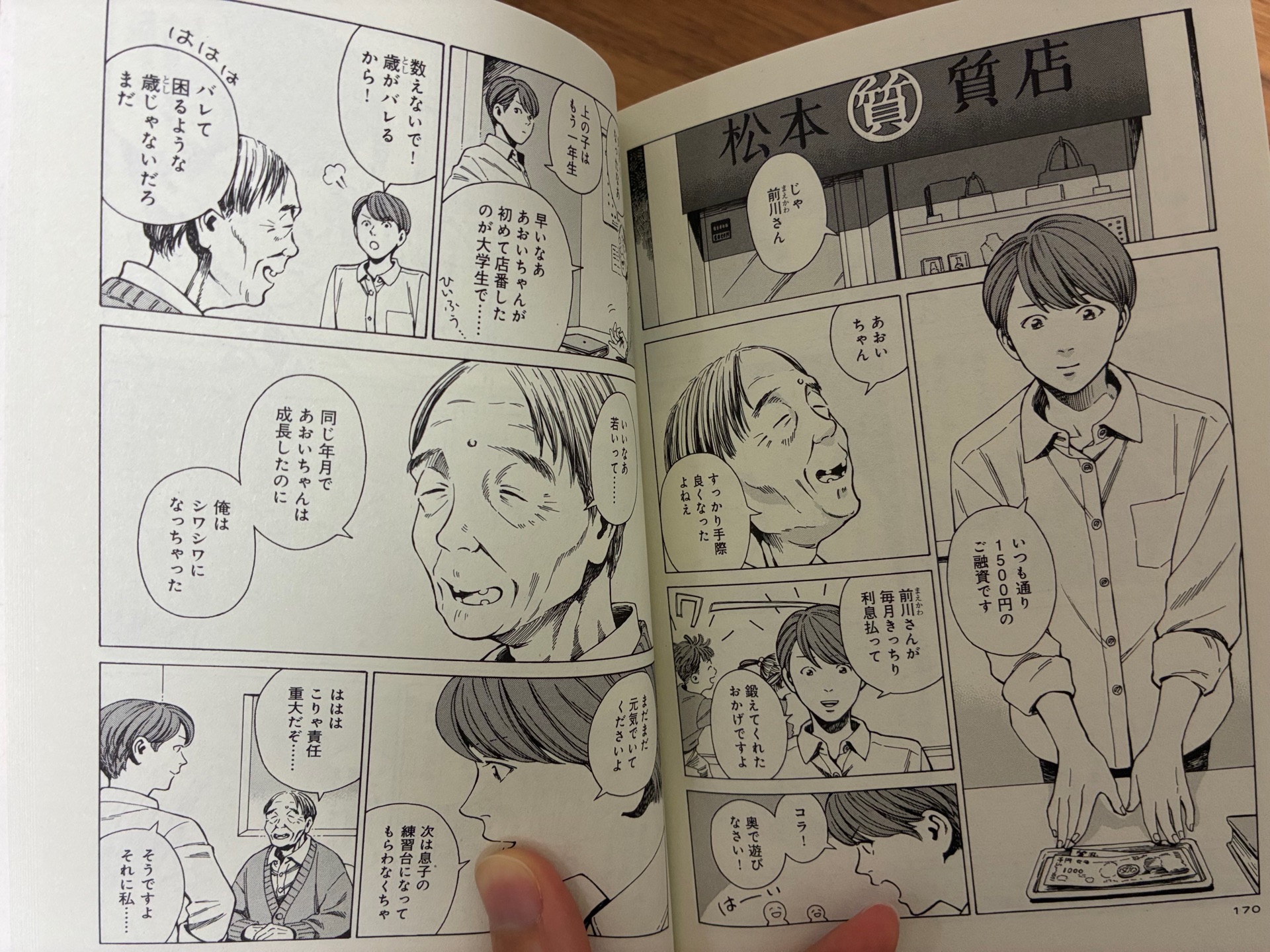

- 2026年1月19日

本なら売るほど 2児島青読み終わったまだ読んでる@ 自宅這本書跟夏目友人帳給我的感覺很接近,是很能從日常對話中找到溫暖的作品。 當我需要被治癒的時候,我就會想起它。 我的日文不好,一直看到第二本才有一種「我不是在逐字看」的感覺。 奇妙的是,當我不再盯著一個字一個字的時候,才發現裡面有很多細節,像是時間的流逝、在旁邊的小字所代表的那個人物的內心話,就像是支線任務一樣,把角色刻畫得更豐富了。 然後發現 Airpods pro 音質真的不行,耳罩式耳機真的強太多了,推薦 Sony WH-1000XM 系列,我從三代用到五代。

本なら売るほど 2児島青読み終わったまだ読んでる@ 自宅這本書跟夏目友人帳給我的感覺很接近,是很能從日常對話中找到溫暖的作品。 當我需要被治癒的時候,我就會想起它。 我的日文不好,一直看到第二本才有一種「我不是在逐字看」的感覺。 奇妙的是,當我不再盯著一個字一個字的時候,才發現裡面有很多細節,像是時間的流逝、在旁邊的小字所代表的那個人物的內心話,就像是支線任務一樣,把角色刻畫得更豐富了。 然後發現 Airpods pro 音質真的不行,耳罩式耳機真的強太多了,推薦 Sony WH-1000XM 系列,我從三代用到五代。

- 2026年1月5日

- 2025年12月21日

- 2025年12月7日

そして生活はつづく星野源まだ読んでる@ 自宅從口內炎、腱鞘炎、踢到小拇指,然後又口內炎的循環,講到他是一個一直往內心煩惱、只考慮自己的人,講到自己表演時「無我」的狀態很棒,希望可以繼續往「無我」的狀態邁進。 看完大半本了,它總是可以把自己笨拙的一面描寫地如此清晰,這就是這本書的吸引人之處吧。 還有,他這裡痛那裡痛,好了一個又出現另一個的地方,也跟我很像。

そして生活はつづく星野源まだ読んでる@ 自宅從口內炎、腱鞘炎、踢到小拇指,然後又口內炎的循環,講到他是一個一直往內心煩惱、只考慮自己的人,講到自己表演時「無我」的狀態很棒,希望可以繼續往「無我」的狀態邁進。 看完大半本了,它總是可以把自己笨拙的一面描寫地如此清晰,這就是這本書的吸引人之處吧。 還有,他這裡痛那裡痛,好了一個又出現另一個的地方,也跟我很像。 - 2025年8月26日

ちょっと開いた@ 自宅最近又重新翻了第一章,目標是把它翻完然後送人或處理掉。 《The Clean Coder》 《第一章:專業主義 professionalism》 職業道德的專業,以及技術專業。 道德上的專業大部分仍然重要,不過有些東西已經在轉變。譬如書中說你應該為雇主每週工作 40 小時,留下 20 小時精進學習,這在現代反而有一點危險。 這個 20 小時的目標很容易讓人毫無目標地亂學,譬如書中經常提到「學習新的語言」,但語言本身已經不是最重要的事情,如果隨便挑一個語言,那完全是浪費人生。 真正應該學習的是「如何學習」,這在亞洲的學涯中多半只能在研究所以及少數大學科技取得:你必須學習如何從零開始學習一個需要的技能,紮實的基本學科能力(第一性原理)能夠舉一反三,這種指數性的學習才有意義,譬如: - 你是個後端工程師,學習前端框架要多久? - 你從沒接觸過攝影,從光圈快門ISO三要素、光影構圖,到整個產業的理解,需要多久? - 突然想要開始直播,從軟硬體要求、商業模式、觀眾喜好、時間規劃與成本控制、設定成長目標,要多久能掌握概念? - 你從沒去過日本某個偏僻地方,從規劃行程、查找日文資料、到當地及時應對情況、尋找資源求助,需要花多少時間準備? 如果只是「學一個新的程式語言」或者「學一個新的工具」,這種線性式的學習永遠追不上 LLM 給你(或者給老闆)的價值,最終只會浪費大量時間,而且仍然會被取代。 技術專業要注重的部分已經與現在相差許多,設計模式、設計原則(SOLID)、方法(XP/Lean/Kanban/瀑布)、學科(TDD/OOD/OOP/pair programming)、工具(UML/DFD),這些東西很多都已經過時,但仍然有部分概念是很重要的,但這不代表需要全部學完才能開始工作,反而有很多人都是從工作中學到的。 當然,只要有東西變得不重要,就會有東西變得更重要。 這一章後面也提到協作、輔導(Mentor)、了解業務領域、與老闆客戶有良好溝通並保持利益關係一致,這些能力反而比以前更為重要。

ちょっと開いた@ 自宅最近又重新翻了第一章,目標是把它翻完然後送人或處理掉。 《The Clean Coder》 《第一章:專業主義 professionalism》 職業道德的專業,以及技術專業。 道德上的專業大部分仍然重要,不過有些東西已經在轉變。譬如書中說你應該為雇主每週工作 40 小時,留下 20 小時精進學習,這在現代反而有一點危險。 這個 20 小時的目標很容易讓人毫無目標地亂學,譬如書中經常提到「學習新的語言」,但語言本身已經不是最重要的事情,如果隨便挑一個語言,那完全是浪費人生。 真正應該學習的是「如何學習」,這在亞洲的學涯中多半只能在研究所以及少數大學科技取得:你必須學習如何從零開始學習一個需要的技能,紮實的基本學科能力(第一性原理)能夠舉一反三,這種指數性的學習才有意義,譬如: - 你是個後端工程師,學習前端框架要多久? - 你從沒接觸過攝影,從光圈快門ISO三要素、光影構圖,到整個產業的理解,需要多久? - 突然想要開始直播,從軟硬體要求、商業模式、觀眾喜好、時間規劃與成本控制、設定成長目標,要多久能掌握概念? - 你從沒去過日本某個偏僻地方,從規劃行程、查找日文資料、到當地及時應對情況、尋找資源求助,需要花多少時間準備? 如果只是「學一個新的程式語言」或者「學一個新的工具」,這種線性式的學習永遠追不上 LLM 給你(或者給老闆)的價值,最終只會浪費大量時間,而且仍然會被取代。 技術專業要注重的部分已經與現在相差許多,設計模式、設計原則(SOLID)、方法(XP/Lean/Kanban/瀑布)、學科(TDD/OOD/OOP/pair programming)、工具(UML/DFD),這些東西很多都已經過時,但仍然有部分概念是很重要的,但這不代表需要全部學完才能開始工作,反而有很多人都是從工作中學到的。 當然,只要有東西變得不重要,就會有東西變得更重要。 這一章後面也提到協作、輔導(Mentor)、了解業務領域、與老闆客戶有良好溝通並保持利益關係一致,這些能力反而比以前更為重要。 - 2025年6月9日

そして生活はつづく星野源まだ読んでる@ 本の読める店fuzkue 下北沢暴露自己的弱點跟笨拙,在這個虛假的時代很難做到。 === 星野源說自己小時候在學校什麼都學不會,總是做一些蠢事,連音樂課的譜都只是勉強會,對未來的音樂創作幾乎沒有幫助。 長大之後仍然常常做一些蠢事,像是把浴缸放了熱水但忘了把水槽塞子放下去、明明在日本巡迴演出但連自己在日本哪裡都不曉得、確定申告也不會做。 他跟朋友說自己總是只記得蠢事,好奇怪,朋友回說:因為蠢人只記得蠢事,很合理。 另一篇是講他肚子痛二十八年(他寫這本散文集的時候可能就是28歲),可以說人生都在烙賽中度過。

そして生活はつづく星野源まだ読んでる@ 本の読める店fuzkue 下北沢暴露自己的弱點跟笨拙,在這個虛假的時代很難做到。 === 星野源說自己小時候在學校什麼都學不會,總是做一些蠢事,連音樂課的譜都只是勉強會,對未來的音樂創作幾乎沒有幫助。 長大之後仍然常常做一些蠢事,像是把浴缸放了熱水但忘了把水槽塞子放下去、明明在日本巡迴演出但連自己在日本哪裡都不曉得、確定申告也不會做。 他跟朋友說自己總是只記得蠢事,好奇怪,朋友回說:因為蠢人只記得蠢事,很合理。 另一篇是講他肚子痛二十八年(他寫這本散文集的時候可能就是28歲),可以說人生都在烙賽中度過。 - 2025年6月2日

- 2025年5月31日

いのちの車窓から星野源読み始めた@ 待合室

いのちの車窓から星野源読み始めた@ 待合室 - 2025年5月13日

明るい部屋新装ロラン・バルト,花輪光まだ読んでる@ 自宅繼續讀《明室》 「我絕不能否認攝影的情況是有個東西曾在那兒,且已包含兩個相結的立場:真實與過去。而既然這樣的制約條件僅存在於攝影,經由歸納得知,應該將其視為攝影的本質,攝影的所思。(也就是「此曾在」)— 32 「此刻我所看見的,曾在那兒,伸展在那介於無限與主體之間的地方;它曾在那兒,旋即又分離;它曾經在場,絕對不容質疑,卻又已延遲異化。」— 32 我在想,當時二十世紀的攝影,拍出來的照片幾乎都是紀實,不像二十一世紀的我們,攝影在主流人群中的概念已經演化為後製為王,人們普遍更推崇技法,像是讓兩張照片重曝的夢幻、消去路人痕跡的魔法、用晶片計算後把背景虛化掉的「人像模式」、又或是把不鮮艷的花變得像鮮血一般紅。 如果羅蘭·巴特看到現代「攝影」不只是「為照相版上色」,而是全面性地對「此曾在」的光線做出上帝等級的任意調整,他大概會覺得這些已經不是攝影,而是繪畫了,但或許再過幾年,連他的想法都無關緊要,攝影的「此曾在」終有一天會從大眾眼中消逝死亡。

明るい部屋新装ロラン・バルト,花輪光まだ読んでる@ 自宅繼續讀《明室》 「我絕不能否認攝影的情況是有個東西曾在那兒,且已包含兩個相結的立場:真實與過去。而既然這樣的制約條件僅存在於攝影,經由歸納得知,應該將其視為攝影的本質,攝影的所思。(也就是「此曾在」)— 32 「此刻我所看見的,曾在那兒,伸展在那介於無限與主體之間的地方;它曾在那兒,旋即又分離;它曾經在場,絕對不容質疑,卻又已延遲異化。」— 32 我在想,當時二十世紀的攝影,拍出來的照片幾乎都是紀實,不像二十一世紀的我們,攝影在主流人群中的概念已經演化為後製為王,人們普遍更推崇技法,像是讓兩張照片重曝的夢幻、消去路人痕跡的魔法、用晶片計算後把背景虛化掉的「人像模式」、又或是把不鮮艷的花變得像鮮血一般紅。 如果羅蘭·巴特看到現代「攝影」不只是「為照相版上色」,而是全面性地對「此曾在」的光線做出上帝等級的任意調整,他大概會覺得這些已經不是攝影,而是繪畫了,但或許再過幾年,連他的想法都無關緊要,攝影的「此曾在」終有一天會從大眾眼中消逝死亡。 - 2025年4月22日

世界秩序の変化に対処するための原則レイ・ダリオ,斎藤聖美まだ読んでる@ 自宅今天繼續閱讀,整本書大概有一半的篇幅在介紹為什麼他採用這些指標來評估國家強弱,可以說是說明書,不過開始覺得說明的部分有點冗長,可以更簡短些。 後面才會有各個帝國的興衰史,希望能更有趣點。

世界秩序の変化に対処するための原則レイ・ダリオ,斎藤聖美まだ読んでる@ 自宅今天繼續閱讀,整本書大概有一半的篇幅在介紹為什麼他採用這些指標來評估國家強弱,可以說是說明書,不過開始覺得說明的部分有點冗長,可以更簡短些。 後面才會有各個帝國的興衰史,希望能更有趣點。 - 2025年4月18日

世界秩序の変化に対処するための原則レイ・ダリオ,斎藤聖美読み始めた@ カフェ瑞,達利歐是一個很有爭議的人物,從支持中國的監控體系,到他自己的投資公司也實踐了公開點數制度,以及他的投資績效可能並不如宣傳中的美好。 不過這本書一開始寫得蠻合理的,繼續再看看會有什麼心得。

世界秩序の変化に対処するための原則レイ・ダリオ,斎藤聖美読み始めた@ カフェ瑞,達利歐是一個很有爭議的人物,從支持中國的監控體系,到他自己的投資公司也實踐了公開點數制度,以及他的投資績效可能並不如宣傳中的美好。 不過這本書一開始寫得蠻合理的,繼續再看看會有什麼心得。 - 2025年4月14日

- 2025年3月24日

エッセイストのように生きる松浦弥太郎読み始めた@ 自宅

エッセイストのように生きる松浦弥太郎読み始めた@ 自宅 - 2025年3月17日

そして生活はつづく星野源まだ読んでる@ 自宅從「水濺到洗手台、吃飯總是把咖喱醬與番茄醬沾到白襯衫」的「才能」開始,帶到自己無意識傷害到別人的事情。 無意識看書看到電車到家、無意識在棉被內睡著完成創作、無意識在家跌倒後操縱著遙控器,然後發現這些時刻反而讓他暫時忘卻了煩惱。 這些經驗讓他覺得自己應該有另一個人格,最後反而被朋友冷冷吐槽「你只是還沒長大所以都沒自覺吧。」「確定申告做了嗎?」 馬上被打回現實。

そして生活はつづく星野源まだ読んでる@ 自宅從「水濺到洗手台、吃飯總是把咖喱醬與番茄醬沾到白襯衫」的「才能」開始,帶到自己無意識傷害到別人的事情。 無意識看書看到電車到家、無意識在棉被內睡著完成創作、無意識在家跌倒後操縱著遙控器,然後發現這些時刻反而讓他暫時忘卻了煩惱。 這些經驗讓他覺得自己應該有另一個人格,最後反而被朋友冷冷吐槽「你只是還沒長大所以都沒自覺吧。」「確定申告做了嗎?」 馬上被打回現實。 - 2025年3月10日

- 2025年3月3日

いのちの車窓から 2星野源読み始めた@ 自宅

いのちの車窓から 2星野源読み始めた@ 自宅

読み込み中...