masaki

@masaki-yamasaki

都市・まちづくりの研究者

読書は、都市や地域、思想や社会、文学や詩、写真など。

まちをテーマに、文章、写真、コーヒーブレンドの作品を作っています。

- 2026年2月24日

系統体系学の世界三中信宏読み終わった三中さん本五冊目。この本が決定本のよう。丁寧に、分類と系統について、歴史的経緯が書かれている。特に、近年(2018)までについて記載されてのが貴重。ページ数はそれなりにあるものの、それでも濃縮圧縮されていて、細かな内容は、別の三中さん本を読まないと分からない。派生として、文化進化への援用について、各書で書かれ続けていたが、ドーキンスのミームのような話には紐付けられない。(が、系統樹はからみあうの本と合わせて、利己的な遺伝子についても、そういう文脈か、ということが分かった気がする。) DNAの水平伝播など、これまでの系統樹では表現しきれなくなってくるとともに、コンピューターによる計算技術の進展で、とても複雑化しており、この分類や系統の議論や技法が、最近まで革新的に進んできていてホットな話題、ということではなさそう。

系統体系学の世界三中信宏読み終わった三中さん本五冊目。この本が決定本のよう。丁寧に、分類と系統について、歴史的経緯が書かれている。特に、近年(2018)までについて記載されてのが貴重。ページ数はそれなりにあるものの、それでも濃縮圧縮されていて、細かな内容は、別の三中さん本を読まないと分からない。派生として、文化進化への援用について、各書で書かれ続けていたが、ドーキンスのミームのような話には紐付けられない。(が、系統樹はからみあうの本と合わせて、利己的な遺伝子についても、そういう文脈か、ということが分かった気がする。) DNAの水平伝播など、これまでの系統樹では表現しきれなくなってくるとともに、コンピューターによる計算技術の進展で、とても複雑化しており、この分類や系統の議論や技法が、最近まで革新的に進んできていてホットな話題、ということではなさそう。 - 2026年2月20日

読み終わった三中さん本四冊目。おそらく系統学の方へのヒエラルキーが強いであろう中、こちらの分類学の方がページ数が多い。あとがきで、書かれているが、系統学ほど、その目的も手段としての効果も、分かりづらいとされており、連載時の読者からも指摘があったようで、色々と関連するところに横へ横へと広がっていくのとともに、本書の目的を、「種」の理解という点を加えることで、さらに周辺の話が増えていった印象。 要点的な部分は、これより後に出た著書と多くが被っている(本質的な部分は変わらないということか)。 分類と系統と体系について、歴史的経緯や関連パーソンを網羅的に接することができてきた。サイドストーリーも多いので、適宜必要なところを中心に。

読み終わった三中さん本四冊目。おそらく系統学の方へのヒエラルキーが強いであろう中、こちらの分類学の方がページ数が多い。あとがきで、書かれているが、系統学ほど、その目的も手段としての効果も、分かりづらいとされており、連載時の読者からも指摘があったようで、色々と関連するところに横へ横へと広がっていくのとともに、本書の目的を、「種」の理解という点を加えることで、さらに周辺の話が増えていった印象。 要点的な部分は、これより後に出た著書と多くが被っている(本質的な部分は変わらないということか)。 分類と系統と体系について、歴史的経緯や関連パーソンを網羅的に接することができてきた。サイドストーリーも多いので、適宜必要なところを中心に。 - 2026年2月18日

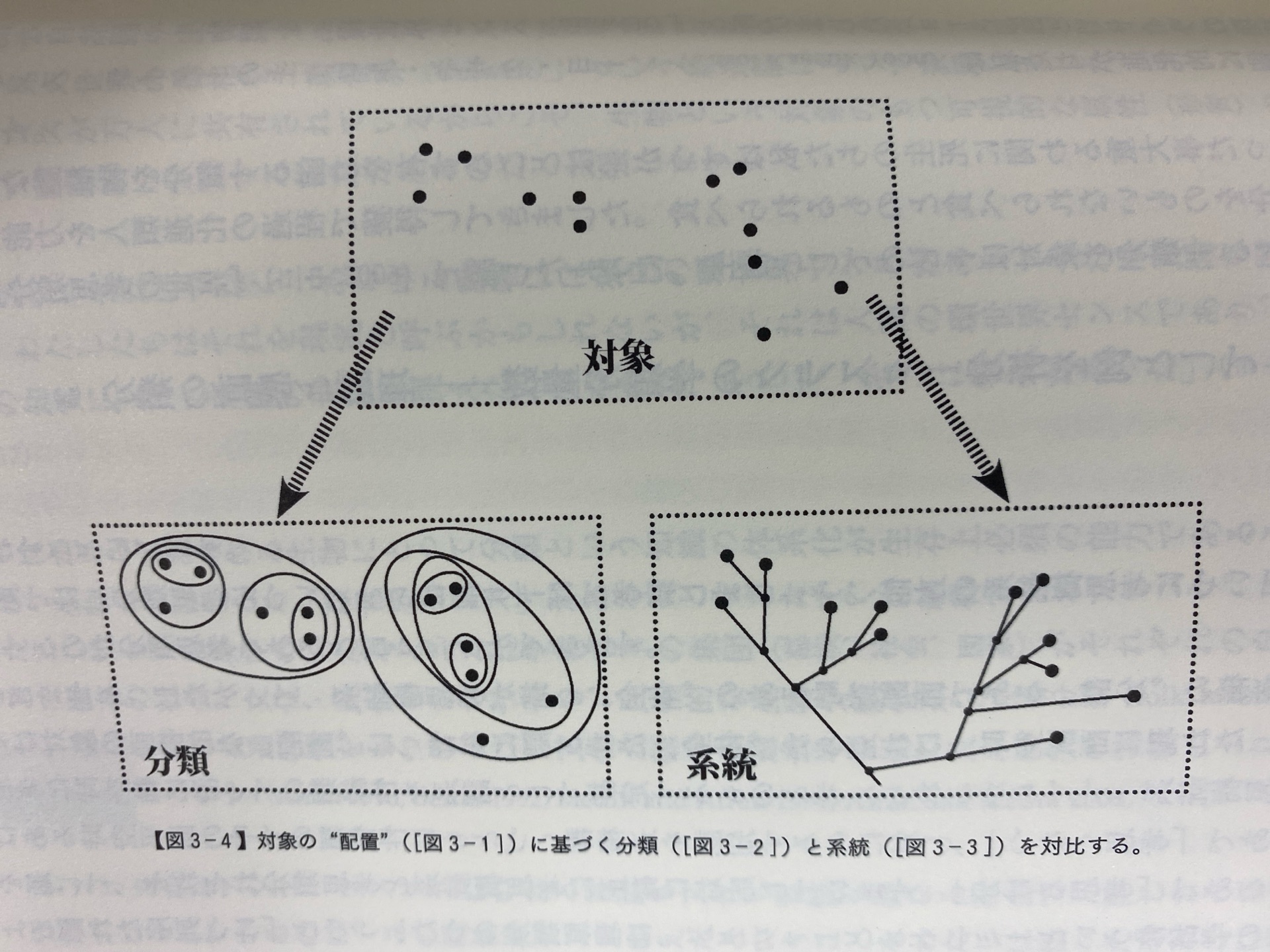

系統樹思考の世界三中信宏読み終わった三中さん本三冊目。二冊目(2010)よりさらに遡って、20年前の本書。基本的な、「分類」と「系統」、そしてそれらを包む「体系」、という三構成は、この本の時点で明確化されている。 分類学、系統学、体系学は、わが国もとより、世界的にもそこまで広がっていないと書かれており、類書が少ない理由が分かってくる。 この時点で、図象(イコン)としての系統樹に傾倒しておらず、また数学的な定義もされていないことから、平易な内容で読みやすい。 三冊読んで、年代を追って内容が深まるテーマではなく、横に事例が広がっていくことが続いていくテーマなんだと思い、あらゆる事例を取り出して、三構成の妥当性を語ることに費やされるページが多い。 本軸の内容は、ほぼ変わりないというか、書籍では、踏み入ってテクニカルな話までされない。そういう話になっても読解できるかはわからないけれど。

系統樹思考の世界三中信宏読み終わった三中さん本三冊目。二冊目(2010)よりさらに遡って、20年前の本書。基本的な、「分類」と「系統」、そしてそれらを包む「体系」、という三構成は、この本の時点で明確化されている。 分類学、系統学、体系学は、わが国もとより、世界的にもそこまで広がっていないと書かれており、類書が少ない理由が分かってくる。 この時点で、図象(イコン)としての系統樹に傾倒しておらず、また数学的な定義もされていないことから、平易な内容で読みやすい。 三冊読んで、年代を追って内容が深まるテーマではなく、横に事例が広がっていくことが続いていくテーマなんだと思い、あらゆる事例を取り出して、三構成の妥当性を語ることに費やされるページが多い。 本軸の内容は、ほぼ変わりないというか、書籍では、踏み入ってテクニカルな話までされない。そういう話になっても読解できるかはわからないけれど。 - 2026年2月17日

進化思考の世界三中信宏読み終わった三中さん本二冊目。思考の体系学(2017)より7年前に出された本書は、系統と分類の定義を数学でしようとしていないアナログ状態なので、まだ自分の頭で考えられて、その分、汎用させるイメージがわきやすい。 二冊読んで、なんとなく著者の本は、ドラマ仕立てで書きたい感じが全体的に出ているんだけれども、先日読んだ「生命の〈系統樹〉はからみあう」は小説を書く人が書いていて、その表現術と比べると、やはり表現しきれてない印象で、このドラマ仕立てのような格好付けのような書き方でない方が、もっと分かりやすく理解しやい気がした。

進化思考の世界三中信宏読み終わった三中さん本二冊目。思考の体系学(2017)より7年前に出された本書は、系統と分類の定義を数学でしようとしていないアナログ状態なので、まだ自分の頭で考えられて、その分、汎用させるイメージがわきやすい。 二冊読んで、なんとなく著者の本は、ドラマ仕立てで書きたい感じが全体的に出ているんだけれども、先日読んだ「生命の〈系統樹〉はからみあう」は小説を書く人が書いていて、その表現術と比べると、やはり表現しきれてない印象で、このドラマ仕立てのような格好付けのような書き方でない方が、もっと分かりやすく理解しやい気がした。 - 2026年2月13日

思考の体系学三中信宏読み終わった分類学と系統学の理解を深めるべく、著者の三中さんの本を集め、ひとまず一冊目。 分類と系統の違いをあらゆる文献から引いて分かりやすく整理している部分は参考になる。 その基礎的定義のために、数学を用いて説明されていて、読解に時間がかかりそうなので、ひとまず流し読み程度にした。 副題にある、ダイアグラムが結構論点になっていて、著者の専業?のようなグラフィックスの歴史的経緯などをまとめるのに結構ページを割いている。

思考の体系学三中信宏読み終わった分類学と系統学の理解を深めるべく、著者の三中さんの本を集め、ひとまず一冊目。 分類と系統の違いをあらゆる文献から引いて分かりやすく整理している部分は参考になる。 その基礎的定義のために、数学を用いて説明されていて、読解に時間がかかりそうなので、ひとまず流し読み程度にした。 副題にある、ダイアグラムが結構論点になっていて、著者の専業?のようなグラフィックスの歴史的経緯などをまとめるのに結構ページを割いている。

- 2026年2月13日

生命の〈系統樹〉はからみあうデイヴィッド・クォメン,的場知之読み終わった良かった。翻訳も読みやすかった。 テンポも良くて、程よいストーリー仕立てで、あっという間に読み進められる。 進化論や生物学について、ダーウィン前後から、カール・ウーズ(本書の隠れ主人公)の最後の最近までの、研究成果がどのように生まれてきたか、ドキュメンタリー仕立てで、徹底的に世界中を取材した内容でつくられている。 たくさんの研究者の生き方みたいなものが、サイドストーリーとしても見えて、そちらも面白かった。

生命の〈系統樹〉はからみあうデイヴィッド・クォメン,的場知之読み終わった良かった。翻訳も読みやすかった。 テンポも良くて、程よいストーリー仕立てで、あっという間に読み進められる。 進化論や生物学について、ダーウィン前後から、カール・ウーズ(本書の隠れ主人公)の最後の最近までの、研究成果がどのように生まれてきたか、ドキュメンタリー仕立てで、徹底的に世界中を取材した内容でつくられている。 たくさんの研究者の生き方みたいなものが、サイドストーリーとしても見えて、そちらも面白かった。 - 2026年1月20日

- 2026年1月1日

ふつうの人が小説家として生活していくには津村記久子読み終わった@ 往来堂書店年末から読み始めて、正月に読み終わり、今年一冊目。対談、というか、お喋りのような展開で、すっと読めてしまう気軽さ、けれども、いい内容。まさしく、何度も読み返したくなる一冊だった。 ※Reads登録ありがとうございます

ふつうの人が小説家として生活していくには津村記久子読み終わった@ 往来堂書店年末から読み始めて、正月に読み終わり、今年一冊目。対談、というか、お喋りのような展開で、すっと読めてしまう気軽さ、けれども、いい内容。まさしく、何度も読み返したくなる一冊だった。 ※Reads登録ありがとうございます - 2025年12月25日

リサーチ・クエスチョンとは何か?佐藤郁哉読み終わった良書。 色々と研究論文の作成ガイドのような本を見てきたけれど、この本と、「はじめて質的研究を書くあなたへ」の二冊で、(主に社会科学分野の)良いリサーチデザインにするための方法が網羅されていると個人的に思う。 前者のこの本がリサーチの中心となる「問い」について、後者の本がリサーチの全体の「骨組み」について。

リサーチ・クエスチョンとは何か?佐藤郁哉読み終わった良書。 色々と研究論文の作成ガイドのような本を見てきたけれど、この本と、「はじめて質的研究を書くあなたへ」の二冊で、(主に社会科学分野の)良いリサーチデザインにするための方法が網羅されていると個人的に思う。 前者のこの本がリサーチの中心となる「問い」について、後者の本がリサーチの全体の「骨組み」について。 - 2025年12月4日

- 2025年12月1日

- 2025年8月11日

「複雑系」とは何か吉永良正読み終わった複雑系の続き 1970年代頃から研究蓄積が広がり、 1980年代のサンタフェ研究所の広がり、 1990年代から日本でも複雑系ブーム 全体としてはブームは収束も、 枝葉に広がり、一部テーマが独立して続く

「複雑系」とは何か吉永良正読み終わった複雑系の続き 1970年代頃から研究蓄積が広がり、 1980年代のサンタフェ研究所の広がり、 1990年代から日本でも複雑系ブーム 全体としてはブームは収束も、 枝葉に広がり、一部テーマが独立して続く - 2025年8月11日

- 2025年8月2日

忙しいのに退化する人たち やってはいけない働き方デニス・ノルマーク,アナス・フォウ・イェンスン,山田文読み終わった途中から長め浅めの論考が続いて斜め読みになった。これ以上にハウが増えると、ただのビジネス書になってしまう、という絶妙なラインの内容であった。 「偽仕事(PSEUDO WORK)」という新しいネーミングを付けて、働き方や仕事について、色々な角度から論考している。 正直、感動は多くなかった、買う前に図書館で借りて読んで良かった。箸休め的な読書であったから、全然良いのだけれど。

忙しいのに退化する人たち やってはいけない働き方デニス・ノルマーク,アナス・フォウ・イェンスン,山田文読み終わった途中から長め浅めの論考が続いて斜め読みになった。これ以上にハウが増えると、ただのビジネス書になってしまう、という絶妙なラインの内容であった。 「偽仕事(PSEUDO WORK)」という新しいネーミングを付けて、働き方や仕事について、色々な角度から論考している。 正直、感動は多くなかった、買う前に図書館で借りて読んで良かった。箸休め的な読書であったから、全然良いのだけれど。 - 2025年7月28日

- 2025年6月6日

- 2025年6月3日

社会的インパクトとは何かクリスティ・ユーザス,マーク・J.エプスタイン読み終わった何回目かの再読。約10年前に書かれた本なので、抽象的な記述も多く、最近の本を読んだ方が、様々な取組の具体的蓄積も読めて分かりやすいが、変わらない部分というか、根本的な部分は、この本で軸を確認できる。

社会的インパクトとは何かクリスティ・ユーザス,マーク・J.エプスタイン読み終わった何回目かの再読。約10年前に書かれた本なので、抽象的な記述も多く、最近の本を読んだ方が、様々な取組の具体的蓄積も読めて分かりやすいが、変わらない部分というか、根本的な部分は、この本で軸を確認できる。 - 2025年6月3日

インパクト評価と価値創造経営ーSDGs・ESG時代におけるサステナブルな価値創造の好循環をめざしてー塚本一郎,関正雄,馬場英朗読み終わったインパクトと価値、というキーワードで、色々と議論が広がる。業界の潮流から、最新(2023.10)の情報が、多方面に整理されていて、専門外には助かる一冊。

インパクト評価と価値創造経営ーSDGs・ESG時代におけるサステナブルな価値創造の好循環をめざしてー塚本一郎,関正雄,馬場英朗読み終わったインパクトと価値、というキーワードで、色々と議論が広がる。業界の潮流から、最新(2023.10)の情報が、多方面に整理されていて、専門外には助かる一冊。 - 2025年5月31日

- 2025年5月29日

読み込み中...