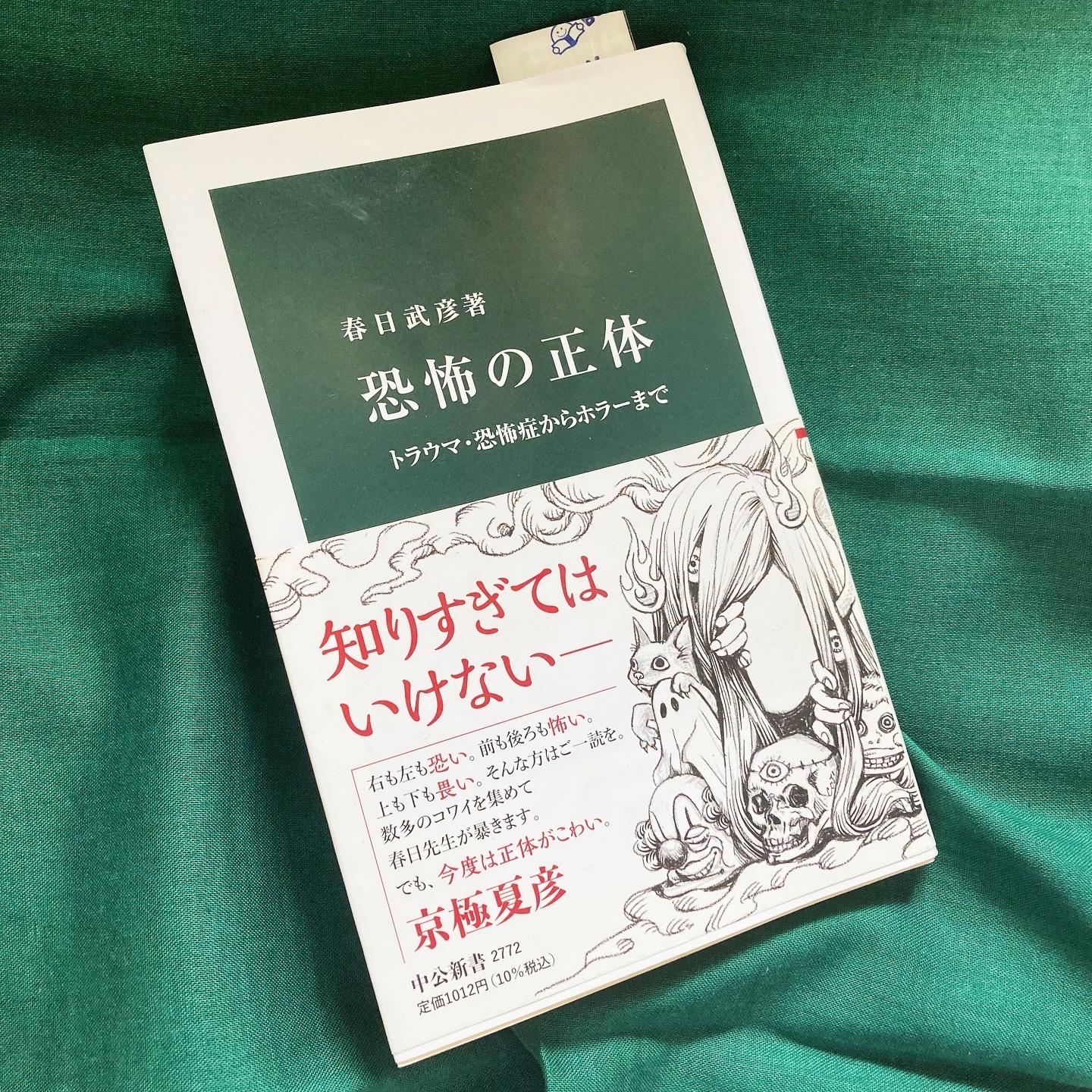

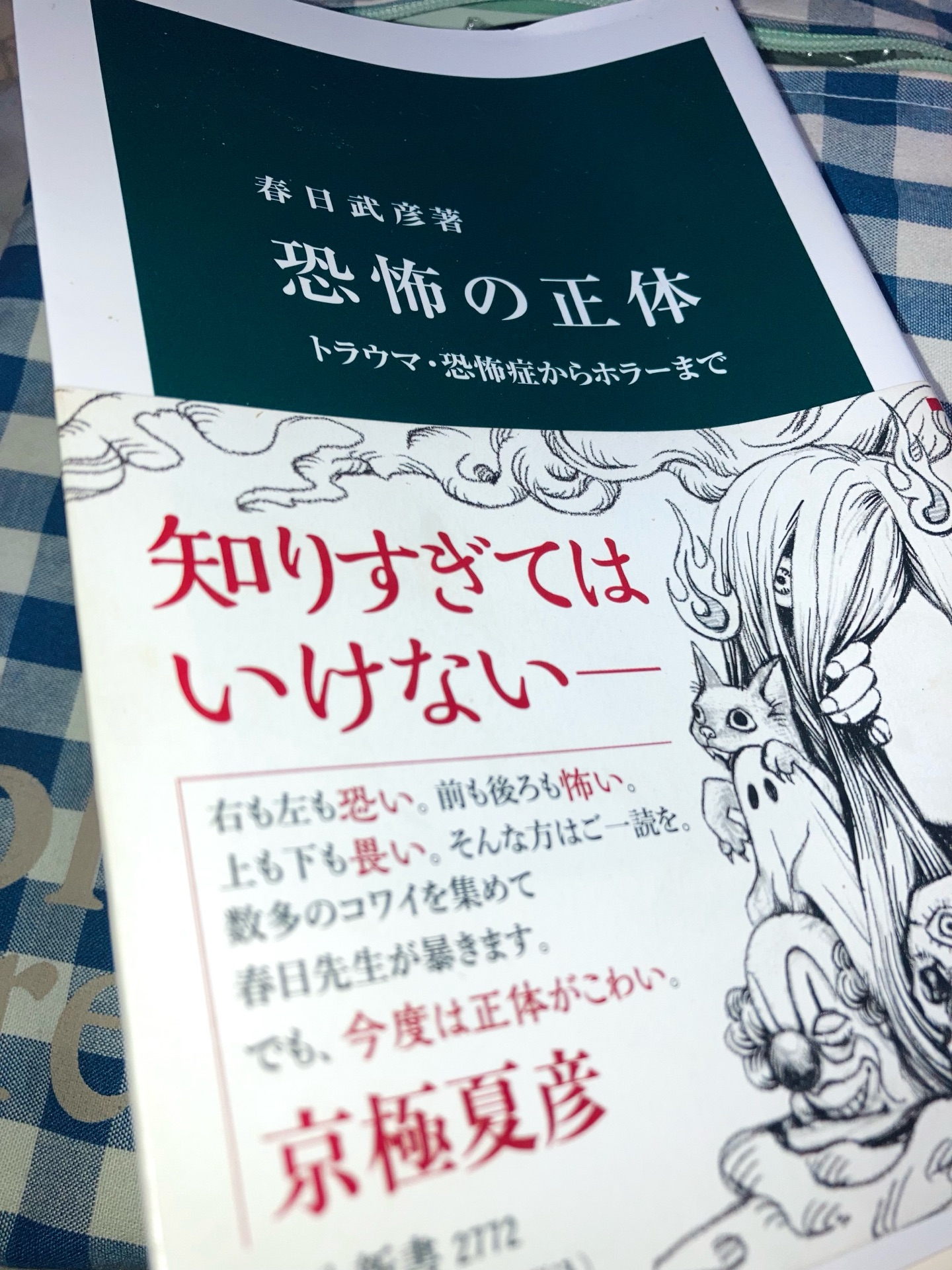

恐怖の正体

35件の記録

ユト@take1yu-to2026年2月23日読み終わったひどい強迫障害から恐怖と丁度よく戯れることができない性質なので、あまりホラー作品に触れてこなかったのだが、あらゆる創作物に造詣が深いと見られる筆者の紹介が興味深く、いくつか手にとってみたくなった(後悔する自分の姿しか思い浮かばないが……)。 筆者の恐怖のツボを挙げる段で、「猫の手」を引いて、実際の時間経過と自身の時間感覚のズレて浦島状態になることへの恐怖に言及されていたが、私はこの話のあらすじを読んで、意図せず他者へ悪行を働いてしまうこと、傷つけてしまうことへの恐怖でゾッとした(「猫の手」の登場人物たちには明確に悪意があるようだが)。 あとあっ、となったのが、生き埋めの話だ。小学生の頃、父親が見ていた深夜アニメで、少女を生き埋めにした挙句、男たちが「糞尿に塗れて死ね」と吐き捨てるシーンがあった。恐ろしいシーンであるし、小学生の娘の前で見るような作品では絶対になかったと思うのだが、以降その文句含めて忘れられず、生き埋めというモチーフに(性的)興奮を覚えるようになった。phobiaとfetishismの近さを感じるエピソードとして思い出した次第である。

ユト@take1yu-to2026年2月23日読み終わったひどい強迫障害から恐怖と丁度よく戯れることができない性質なので、あまりホラー作品に触れてこなかったのだが、あらゆる創作物に造詣が深いと見られる筆者の紹介が興味深く、いくつか手にとってみたくなった(後悔する自分の姿しか思い浮かばないが……)。 筆者の恐怖のツボを挙げる段で、「猫の手」を引いて、実際の時間経過と自身の時間感覚のズレて浦島状態になることへの恐怖に言及されていたが、私はこの話のあらすじを読んで、意図せず他者へ悪行を働いてしまうこと、傷つけてしまうことへの恐怖でゾッとした(「猫の手」の登場人物たちには明確に悪意があるようだが)。 あとあっ、となったのが、生き埋めの話だ。小学生の頃、父親が見ていた深夜アニメで、少女を生き埋めにした挙句、男たちが「糞尿に塗れて死ね」と吐き捨てるシーンがあった。恐ろしいシーンであるし、小学生の娘の前で見るような作品では絶対になかったと思うのだが、以降その文句含めて忘れられず、生き埋めというモチーフに(性的)興奮を覚えるようになった。phobiaとfetishismの近さを感じるエピソードとして思い出した次第である。 さとお@satoo_01052026年2月16日読み終わった様々な「恐怖」について書かれた本書。 恐怖の定義から日常に潜む恐怖、フィクションや娯楽での恐怖など、著者が様々な作品を引用しながら説明してくれる(内容は少し難しいかもしれない…)。 最終章で書かれている『死と恐怖』は、何人にいずれ訪れる“死”について生々しく書かれていて、数年前に読んだトルストイ『イワンイリッチの死』を読んだ時みたいな悍ましさを覚えた。 また、著者が最後に彼の父親と映画『人間魚雷回天』を観たエピソードを綴っているが、戦争を体験した父親の過去が切なかった。個人的に本書の中で、ある意味これが1番の「恐怖」だった。

さとお@satoo_01052026年2月16日読み終わった様々な「恐怖」について書かれた本書。 恐怖の定義から日常に潜む恐怖、フィクションや娯楽での恐怖など、著者が様々な作品を引用しながら説明してくれる(内容は少し難しいかもしれない…)。 最終章で書かれている『死と恐怖』は、何人にいずれ訪れる“死”について生々しく書かれていて、数年前に読んだトルストイ『イワンイリッチの死』を読んだ時みたいな悍ましさを覚えた。 また、著者が最後に彼の父親と映画『人間魚雷回天』を観たエピソードを綴っているが、戦争を体験した父親の過去が切なかった。個人的に本書の中で、ある意味これが1番の「恐怖」だった。

- も@ym2026年1月25日気になる買った読み終わった@ MARUZEN & ジュンク堂書店 梅田店正直ピンときていないけど、 ホラー小説もセットで買ったので いま怖いと感じたのはなぜ?と考えながら読んでみて、 またこちらに戻ってこようと思う。 人間は未知で不条理で不可逆なものを恐れ、 自分が安全地帯にいるときのみ、 その恐れを知りたい!怖いけど見たい! となり、娯楽として消化できる。 という安直な理解で終わっていいのか、、、 面白かったけどまだ噛み砕けてはいない。

みどりこ@midorikko_032025年12月7日読み終わった再読中久しぶりに再読。風呂読書だったけど残り少しだったので電車内読書で終了。メンタル落ちてる時に春日武彦は合う。買った当時すぐに読んだときは全然ピンと来なかったけど、今読み直すと視点の多彩さが良かった。私もホラー小説も映画も好きだが、そんなに深掘りしてこなかったな。

みどりこ@midorikko_032025年12月7日読み終わった再読中久しぶりに再読。風呂読書だったけど残り少しだったので電車内読書で終了。メンタル落ちてる時に春日武彦は合う。買った当時すぐに読んだときは全然ピンと来なかったけど、今読み直すと視点の多彩さが良かった。私もホラー小説も映画も好きだが、そんなに深掘りしてこなかったな。

DN/HP@DN_HP2025年9月30日春日武彦さんが中学時代に級友に教えられた「酸鼻なシーン」のあるタイトルが明記されていない時代劇知ってるんだよな、なんだっけ、と思っていたけれど、南條範夫の『第三の影武者』(が原作の映画)だ、とさっき思い出した。小説も読んでいないし映画も観ていないんだけど、とあるPodcastで紹介されていたのを聞いて印象に残っていたのだった。ということで、その原作小説が読みたくなったけど、登録されていなかったので、そんなことをこちらに書いておく。

DN/HP@DN_HP2025年9月30日春日武彦さんが中学時代に級友に教えられた「酸鼻なシーン」のあるタイトルが明記されていない時代劇知ってるんだよな、なんだっけ、と思っていたけれど、南條範夫の『第三の影武者』(が原作の映画)だ、とさっき思い出した。小説も読んでいないし映画も観ていないんだけど、とあるPodcastで紹介されていたのを聞いて印象に残っていたのだった。ということで、その原作小説が読みたくなったけど、登録されていなかったので、そんなことをこちらに書いておく。

DN/HP@DN_HP2025年9月28日読んでる「娯楽における恐怖は、それを味わう者は安全地帯にいる。だから苦痛を受けない。抜け殻の、フェイクの恐怖だ。だが、だからこそ極限という要素をより純粋に表現し得る場合もあるのではないか。わたしたちには極限を確認したり見届けたり実感したりしたい欲望がある。その欲望は恐怖と馴染みやすいどころか、むしろ捏造された恐怖にこそ高い親和性を示すと思われるのである。」 思い当たる節がある。

DN/HP@DN_HP2025年9月28日読んでる「娯楽における恐怖は、それを味わう者は安全地帯にいる。だから苦痛を受けない。抜け殻の、フェイクの恐怖だ。だが、だからこそ極限という要素をより純粋に表現し得る場合もあるのではないか。わたしたちには極限を確認したり見届けたり実感したりしたい欲望がある。その欲望は恐怖と馴染みやすいどころか、むしろ捏造された恐怖にこそ高い親和性を示すと思われるのである。」 思い当たる節がある。

DN/HP@DN_HP2025年9月28日読み終わった心弱きときの活性の糧「わたしはこのような物語が何食わぬ顔で日常にまぎれ込み、子どもや大人の不意を突いて凝然とさせる事態を好ましく思う。ときおり退屈な毎日がささやかなグロテスクや恐怖で脅かされたり変質することによって、わたしたちは生きることの意味を問い直す。そうであってこそ、まっとうな人生を歩めるというものだろう。」 人のというか「私の」恐怖の正体に、文献に映画、精神医学の知見、それに自らの経験と記憶を使って迫っていこうとするエッセイ、と言っていいと思うし『無意味なものと不気味なもの』(最高)とも近い構成、読み心地のような気もする。やっぱり恐怖はとても個人的なものだから、それを語るときにも個人的にならざる得ない、というかそうであって欲しい。絶妙に主観的で感情的な語り口は完全に読ませる。春日先生の話はやっぱりめちゃくちゃ面白い。 他人の、多くは春日先生の恐怖の話に「そうなんですか」と驚けば、次には「そうなんですよ!」と納得したりもして、蘇ってくる過去の恐怖と、これから訪れるかもしれないその瞬間を思って少し震える。「恐怖の正体に肉薄する」ということは、更なる恐怖に遭遇するということなのか。帯で京極夏彦もそんなようなことを書いていた。それに紹介されるエピソードや作品の引用と解釈がそもそも怖い。恐怖を語るということは、恐怖そのものにもなるのかもしれない。 わたしは深夜に何げなく読み始めたこの本に不意を突かれて一瞬凝然とさせられた。鬱屈としたような毎日が恐怖に脅かされて少しだけ変質した。ということは、生きることの意味を問い直せるかもしれない。そうであれば、まっとうな人生を歩める、といいですけどね。それはともかくとしても、この本はわたしの「〈心弱きときの活性の糧〉(春日先生が「心密かに行為を寄せている」ある文庫レーベルのキャッチフレーズ)」になった、ような気がしているのだった。 まあ、身も蓋見ないことを言えば、面白い本読むと元気出るよね、みたいな話だったりもするのだけど、この本がめちゃくちゃ面白かったことは確かなことなのだ。

DN/HP@DN_HP2025年9月28日読み終わった心弱きときの活性の糧「わたしはこのような物語が何食わぬ顔で日常にまぎれ込み、子どもや大人の不意を突いて凝然とさせる事態を好ましく思う。ときおり退屈な毎日がささやかなグロテスクや恐怖で脅かされたり変質することによって、わたしたちは生きることの意味を問い直す。そうであってこそ、まっとうな人生を歩めるというものだろう。」 人のというか「私の」恐怖の正体に、文献に映画、精神医学の知見、それに自らの経験と記憶を使って迫っていこうとするエッセイ、と言っていいと思うし『無意味なものと不気味なもの』(最高)とも近い構成、読み心地のような気もする。やっぱり恐怖はとても個人的なものだから、それを語るときにも個人的にならざる得ない、というかそうであって欲しい。絶妙に主観的で感情的な語り口は完全に読ませる。春日先生の話はやっぱりめちゃくちゃ面白い。 他人の、多くは春日先生の恐怖の話に「そうなんですか」と驚けば、次には「そうなんですよ!」と納得したりもして、蘇ってくる過去の恐怖と、これから訪れるかもしれないその瞬間を思って少し震える。「恐怖の正体に肉薄する」ということは、更なる恐怖に遭遇するということなのか。帯で京極夏彦もそんなようなことを書いていた。それに紹介されるエピソードや作品の引用と解釈がそもそも怖い。恐怖を語るということは、恐怖そのものにもなるのかもしれない。 わたしは深夜に何げなく読み始めたこの本に不意を突かれて一瞬凝然とさせられた。鬱屈としたような毎日が恐怖に脅かされて少しだけ変質した。ということは、生きることの意味を問い直せるかもしれない。そうであれば、まっとうな人生を歩める、といいですけどね。それはともかくとしても、この本はわたしの「〈心弱きときの活性の糧〉(春日先生が「心密かに行為を寄せている」ある文庫レーベルのキャッチフレーズ)」になった、ような気がしているのだった。 まあ、身も蓋見ないことを言えば、面白い本読むと元気出るよね、みたいな話だったりもするのだけど、この本がめちゃくちゃ面白かったことは確かなことなのだ。

DN/HP@DN_HP2025年9月27日(恐怖症は)「結論から述べるならば、それは心理学や精神病理学では扱いきれない領域だ。あえて(大真面目に)申せば、むしろ文学が取り扱うべきテーマではないのか。ある特定の事象に伴うイメージや言説とわたしたちの不安がどのようなミラクルを経て結びつくのか。ある種の相性のようなものがあるのか。恐怖症が特殊であると同時にそれなりの普遍性を感じさせるのは、つまり世界全体が油断のならぬ場所であるという事実を示唆しているからなのか。それらへの答えは、文学の営みこそがもたらしてくれるのではないか。 考えれば考えるほど、恐怖症は科学の範疇から遠ざかっていくのである。」

DN/HP@DN_HP2025年9月27日(恐怖症は)「結論から述べるならば、それは心理学や精神病理学では扱いきれない領域だ。あえて(大真面目に)申せば、むしろ文学が取り扱うべきテーマではないのか。ある特定の事象に伴うイメージや言説とわたしたちの不安がどのようなミラクルを経て結びつくのか。ある種の相性のようなものがあるのか。恐怖症が特殊であると同時にそれなりの普遍性を感じさせるのは、つまり世界全体が油断のならぬ場所であるという事実を示唆しているからなのか。それらへの答えは、文学の営みこそがもたらしてくれるのではないか。 考えれば考えるほど、恐怖症は科学の範疇から遠ざかっていくのである。」

泥@Day-Neigh2025年6月17日読み終わった恐怖の定義として挙げられた3項目が、あたしがあらゆるものに感じる恐怖心にことごとく当てはまったことで、あたしの恐怖心がより裏付けされ、より強固なものになった 何度も読み直すと思う

泥@Day-Neigh2025年6月17日読み終わった恐怖の定義として挙げられた3項目が、あたしがあらゆるものに感じる恐怖心にことごとく当てはまったことで、あたしの恐怖心がより裏付けされ、より強固なものになった 何度も読み直すと思う