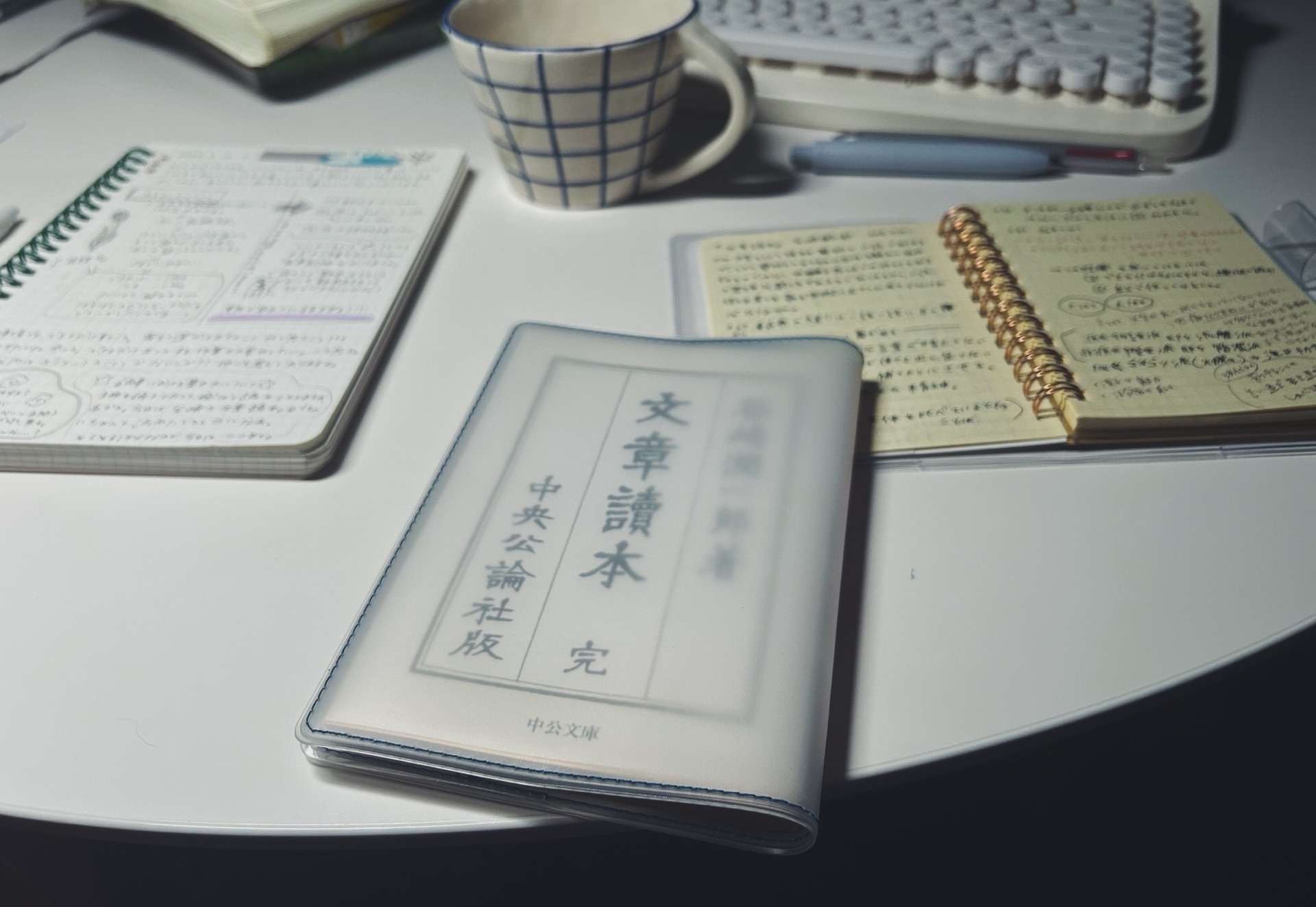

文章読本改版

19件の記録

- carry@carry_1232026年1月14日買った読み終わった志賀直哉の「城の崎にて」が実用的な文章だとあげられていたので、気になって読みました。 引用されているのは更級日記などの日本の古典文学だけでなく、源氏物語とその英訳、またその日本語訳等、時代も国も多岐に渡っており非常に興味深かったです。 そうして色々な文学に触れる中で、日本語が古来から持つ美しさを知ることができ、谷崎潤一郎の持つ美学や感性を感じることができました。 谷崎潤一郎の作品を今後より一層楽しめそうです。

ゆい奈@tu1_book2025年5月13日読み終わった@ 自宅いや〜面白かった。 特に西洋の文体と日本古典の文体を対比させて述べる箇所に興味を引かれた。古典の文章には、一語一語に月の暈のような蔭があって裏があり、言い換えれば、僅かな言葉が暗示となって読者の想像力が働き出し、足りないところを読者自らが補うようにさせる、そういうのが古典文の精神。西洋の文体というのは細部までの全てを正確に書かれるため、読者に想像をさせないのだそう。なるほど、とおもう。というより、いまさらだけど日本語というのは難しいのだな。「文字の表にある、なんともいっていないところに沈痛な味わいがある。多少なりとも哀傷的な言葉が使ってありましたら必ず浅はかなものになります」と書かれていて、ふたたび、なるほど、とおもう。文字の表にあるものを、わたしはひろえているのだろうか……と不安になるなど。 そしてなにもり、最後のほうで、現代人は、あらゆることを言い過ぎ、書き過ぎ、喋り過ぎとあって、ギョッとする。91年前に書かれた本ってほんとうですか… 谷崎さん… なるほど…

ゆい奈@tu1_book2025年5月13日読み終わった@ 自宅いや〜面白かった。 特に西洋の文体と日本古典の文体を対比させて述べる箇所に興味を引かれた。古典の文章には、一語一語に月の暈のような蔭があって裏があり、言い換えれば、僅かな言葉が暗示となって読者の想像力が働き出し、足りないところを読者自らが補うようにさせる、そういうのが古典文の精神。西洋の文体というのは細部までの全てを正確に書かれるため、読者に想像をさせないのだそう。なるほど、とおもう。というより、いまさらだけど日本語というのは難しいのだな。「文字の表にある、なんともいっていないところに沈痛な味わいがある。多少なりとも哀傷的な言葉が使ってありましたら必ず浅はかなものになります」と書かれていて、ふたたび、なるほど、とおもう。文字の表にあるものを、わたしはひろえているのだろうか……と不安になるなど。 そしてなにもり、最後のほうで、現代人は、あらゆることを言い過ぎ、書き過ぎ、喋り過ぎとあって、ギョッとする。91年前に書かれた本ってほんとうですか… 谷崎さん… なるほど…

ゆい奈@tu1_book2025年5月10日読み始めた@ 自宅甥っ子から、谷崎はすごい、ほんとうにすごい、だから読んで、とにかく読んで、と連絡がはいり、読む。 序盤から「言語は万能なものでないこと、その働きは不自由であり、ときには有害なものであることを忘れてはならないのであります」とあり、あ〜これは良さげです、ありがとう甥っ子よ、という気持ち。 P25「文章を似て現わす藝術は小説でありますが、しかし、藝術と云うものは生活を離れて存在するものではなく、或る意味では、何よりも生活と密接な関係があるのでありますから、小説に使う文章こそ最も実際に即したものでなければなりません。」

ゆい奈@tu1_book2025年5月10日読み始めた@ 自宅甥っ子から、谷崎はすごい、ほんとうにすごい、だから読んで、とにかく読んで、と連絡がはいり、読む。 序盤から「言語は万能なものでないこと、その働きは不自由であり、ときには有害なものであることを忘れてはならないのであります」とあり、あ〜これは良さげです、ありがとう甥っ子よ、という気持ち。 P25「文章を似て現わす藝術は小説でありますが、しかし、藝術と云うものは生活を離れて存在するものではなく、或る意味では、何よりも生活と密接な関係があるのでありますから、小説に使う文章こそ最も実際に即したものでなければなりません。」