柿内正午

@kakisiesta

楽しい読み書き

- 2026年2月24日

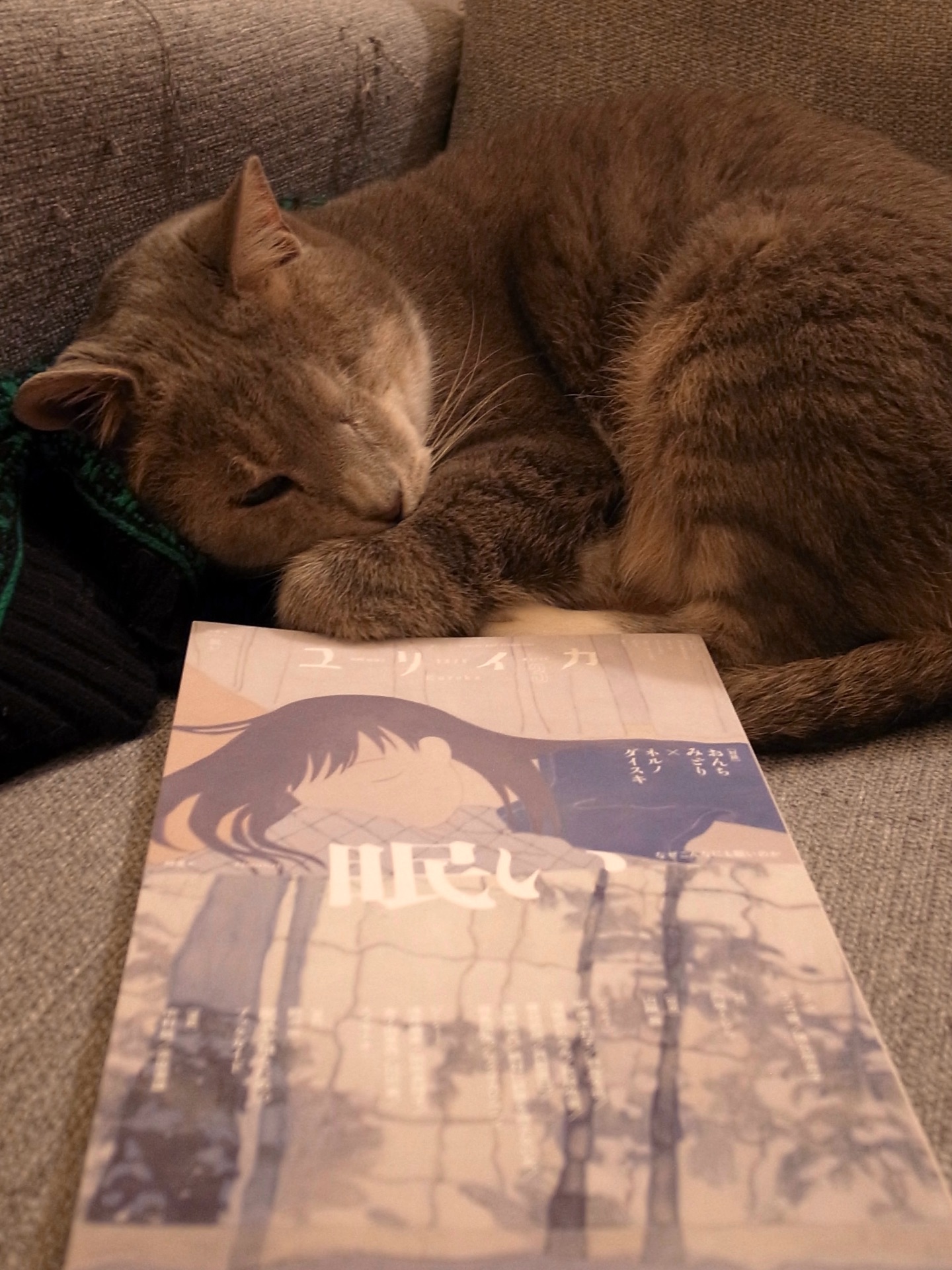

ユリイカ 2026年3月号 特集=眠い -なぜこんなにも眠いのかーおんちみどり,ネルノダイスキ,安達茉莉子,うつつ寝,山階基,横谷加奈子寄稿した眠い見本誌届いた。寄稿してます。初めてのユリイカだー! わーい!

ユリイカ 2026年3月号 特集=眠い -なぜこんなにも眠いのかーおんちみどり,ネルノダイスキ,安達茉莉子,うつつ寝,山階基,横谷加奈子寄稿した眠い見本誌届いた。寄稿してます。初めてのユリイカだー! わーい!

- 2026年2月21日

人類の会話のための哲学朱喜哲今晩25時からTBSラジオの文化系トークラジオLifeに出るよー 「雑談、対話、口喧嘩……『人と話すこと』を考える」 今夜2月22日(日)25時~TBSラジオで生放送 塚越健司、朱喜哲、碇雪恵、藤谷千明、柿内正午、工藤郁子、阿部廣二

人類の会話のための哲学朱喜哲今晩25時からTBSラジオの文化系トークラジオLifeに出るよー 「雑談、対話、口喧嘩……『人と話すこと』を考える」 今夜2月22日(日)25時~TBSラジオで生放送 塚越健司、朱喜哲、碇雪恵、藤谷千明、柿内正午、工藤郁子、阿部廣二 - 2026年2月12日

- 2026年2月9日

- 2026年2月9日

- 2026年2月9日

- 2026年2月9日

- 2026年2月9日

- 2026年2月4日

時の家鳥山まこと明日二月六日売りの文學界2026年3月号に、今度の芥川賞をとった鳥山まこと「時の家」についての文章を書きました。すでにめっちゃ論じられてんだろうな〜と思いつつ、愚直に読んで書くことだけに専念した結果、作品論と銘打たれてはいますが、ほぼ作家論のような仕立てに。よかったら読んでね。

時の家鳥山まこと明日二月六日売りの文學界2026年3月号に、今度の芥川賞をとった鳥山まこと「時の家」についての文章を書きました。すでにめっちゃ論じられてんだろうな〜と思いつつ、愚直に読んで書くことだけに専念した結果、作品論と銘打たれてはいますが、ほぼ作家論のような仕立てに。よかったら読んでね。 - 2026年1月23日

- 2026年1月20日

- 2026年1月20日

- 2026年1月11日

- 2026年1月11日

- 2026年1月11日

茅辺かのう集成茅辺かのう買った@ YATO捲ってみて、けっきょくこの人が何なのかはとっさにわからない。わからないのだが、解説文の題が「「素姓の知れないひとりの中年女」として生きた経験(瀧口夕美)」で、なんだかこれは読みたいやつだな、と直感する。

茅辺かのう集成茅辺かのう買った@ YATO捲ってみて、けっきょくこの人が何なのかはとっさにわからない。わからないのだが、解説文の題が「「素姓の知れないひとりの中年女」として生きた経験(瀧口夕美)」で、なんだかこれは読みたいやつだな、と直感する。 - 2026年1月11日

- 2026年1月11日

- 2026年1月11日

ワンオペ完全マニュアル柴田書店買った@ YATO「仕込み術」の方が欲しかったんだけど、そもそも別にもシリーズがあることも知らなかったから「方が」もなにもないわけで、興味の中心は時間配分とか工夫とやりくりにあるからこっちをまず買った。

ワンオペ完全マニュアル柴田書店買った@ YATO「仕込み術」の方が欲しかったんだけど、そもそも別にもシリーズがあることも知らなかったから「方が」もなにもないわけで、興味の中心は時間配分とか工夫とやりくりにあるからこっちをまず買った。 - 2026年1月1日

- 2026年1月1日

「手に負えない」を編みなおす友田とん名著。まず序文がよいし、書き出しもよい。しかし序文と書き出しの軽やかさに対して、そこから始まる第一部の文章はずっと小説の書き出しの数段落のような重さが持続していて、それはつまり「これはどういうものとして書かれ読まれるのか?」を一文ごとに問い直すような書きぶりということで、書かれ読まれる根拠がどこにもないまま、そのつど書かれることそれ自体が読まれる理由となるかもしれないという薄い信だけをよすがに手探りしていく書き方だ。立ち上げる瞬間瞬間の重たさがずっと続く。この粘り強さはなんだろう、と驚嘆する。こちらもずっとどう読めばいいのかわからないまま、読んでいくほかない。 このような五里霧中の自縄自縛のまどろっこしさこそが作家・友田とんの真骨頂なのであり、この本ではついに友田さんのナンセンスな実践を、読者は相対化して笑うのではなく一緒になぞっていくことになる。しかも、今回はそれだけでは終わらないのだ。 第一部の粘り強い調整と観察を経て、すっかり友田とんの方法へとチューニングされた読者の体は、第二部においてなされる奔放な「飛躍」に怯まなくなっている。むしろ共に可笑しさを見出して喜ぶようになっている。友田とんという固有の存在が抱え持つ記憶と環境のレイアウトが組み変わり、あらたな相貌を見せ始める様子を一緒になって発見できるようになる。 この本の読み口は、日々のマッサージのようでもあり、読んでいる間は痛さや圧迫感もあるかもしれないが、読み終えた直後は「ああ気持ちよかった」と軽やかになるだろう。毎日を頑張る心身はまた凝っていくだろう。そうしたら、また友田とんが読みたくなる。つねに手許に置いておきたい本は少なくないが、行きつけの整体師や鍼灸師のような本というのはなかなかない。

「手に負えない」を編みなおす友田とん名著。まず序文がよいし、書き出しもよい。しかし序文と書き出しの軽やかさに対して、そこから始まる第一部の文章はずっと小説の書き出しの数段落のような重さが持続していて、それはつまり「これはどういうものとして書かれ読まれるのか?」を一文ごとに問い直すような書きぶりということで、書かれ読まれる根拠がどこにもないまま、そのつど書かれることそれ自体が読まれる理由となるかもしれないという薄い信だけをよすがに手探りしていく書き方だ。立ち上げる瞬間瞬間の重たさがずっと続く。この粘り強さはなんだろう、と驚嘆する。こちらもずっとどう読めばいいのかわからないまま、読んでいくほかない。 このような五里霧中の自縄自縛のまどろっこしさこそが作家・友田とんの真骨頂なのであり、この本ではついに友田さんのナンセンスな実践を、読者は相対化して笑うのではなく一緒になぞっていくことになる。しかも、今回はそれだけでは終わらないのだ。 第一部の粘り強い調整と観察を経て、すっかり友田とんの方法へとチューニングされた読者の体は、第二部においてなされる奔放な「飛躍」に怯まなくなっている。むしろ共に可笑しさを見出して喜ぶようになっている。友田とんという固有の存在が抱え持つ記憶と環境のレイアウトが組み変わり、あらたな相貌を見せ始める様子を一緒になって発見できるようになる。 この本の読み口は、日々のマッサージのようでもあり、読んでいる間は痛さや圧迫感もあるかもしれないが、読み終えた直後は「ああ気持ちよかった」と軽やかになるだろう。毎日を頑張る心身はまた凝っていくだろう。そうしたら、また友田とんが読みたくなる。つねに手許に置いておきたい本は少なくないが、行きつけの整体師や鍼灸師のような本というのはなかなかない。

読み込み中...