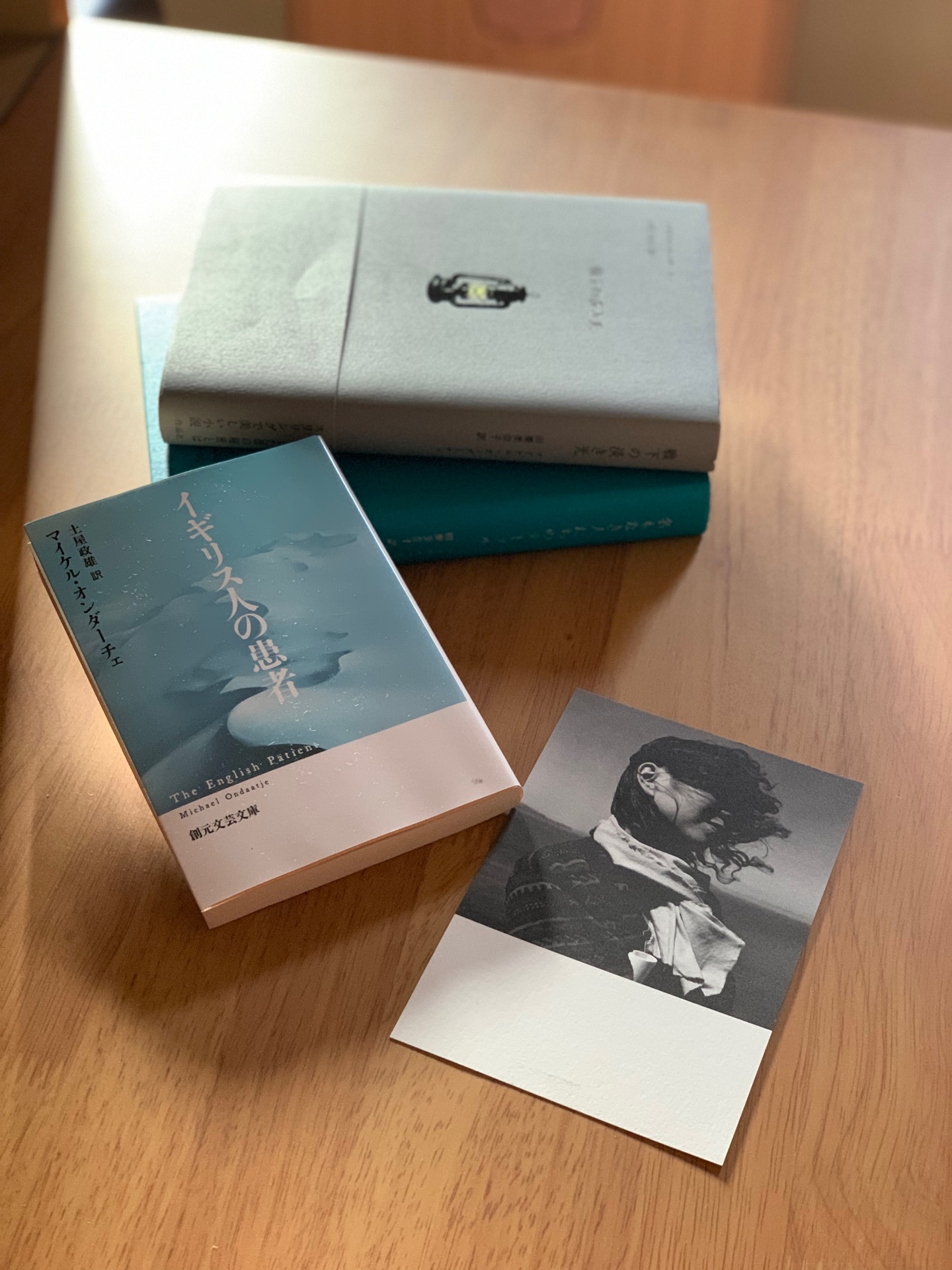

イギリス人の患者

27件の記録

mayu@yatsu_books2026年2月10日読み終わった@ 自宅第二次大戦下のイタリアの廃僧院を舞台に、それぞれのやるせない事情を抱えた4人の登場人物が織りなす物語。 この物語の主人公は誰なのか。飛行機の事故により火傷で顔を無くした“イギリス人の患者”、若くして既に多くの兵士を看取っている看護婦のハナ、ハナの父親と親交があった盗賊カラヴァッジョ、イギリス兵として地雷を処理するインド人の兵士キップ。 それぞれの人物の立ち位置から、記憶から、彼らの見ている情景が、まるで歌うような、叙事詩のようなフレーズが心地良い。 マイケル・オンダーチェの作品はこれで3冊目となり、どれも詩的な文章に嘆息する。再読に耐えうる傑作。

mayu@yatsu_books2026年2月10日読み終わった@ 自宅第二次大戦下のイタリアの廃僧院を舞台に、それぞれのやるせない事情を抱えた4人の登場人物が織りなす物語。 この物語の主人公は誰なのか。飛行機の事故により火傷で顔を無くした“イギリス人の患者”、若くして既に多くの兵士を看取っている看護婦のハナ、ハナの父親と親交があった盗賊カラヴァッジョ、イギリス兵として地雷を処理するインド人の兵士キップ。 それぞれの人物の立ち位置から、記憶から、彼らの見ている情景が、まるで歌うような、叙事詩のようなフレーズが心地良い。 マイケル・オンダーチェの作品はこれで3冊目となり、どれも詩的な文章に嘆息する。再読に耐えうる傑作。

文箱@hubaco2025年9月5日読み終わったリチャード・フラナガン『奥のほそ道』を読んでいて蘇ったので二十年ぶりくらいで読んでみた。むしろ『アレクサンドリア四重奏』であった。 詩的な文章、とても美しいのだけどアナロジーに乗っていけない。スリランカにルーツを持つ作家で、キップというインド人の英国軍工兵が登場するにも拘らず、なんとなくオリエンタリズムの香りが気にかかってしまうのだった。

文箱@hubaco2025年9月5日読み終わったリチャード・フラナガン『奥のほそ道』を読んでいて蘇ったので二十年ぶりくらいで読んでみた。むしろ『アレクサンドリア四重奏』であった。 詩的な文章、とても美しいのだけどアナロジーに乗っていけない。スリランカにルーツを持つ作家で、キップというインド人の英国軍工兵が登場するにも拘らず、なんとなくオリエンタリズムの香りが気にかかってしまうのだった。

文箱@hubaco2025年8月18日かつて読んだふと思い出したリチャード・フラナガン『奥のほそ道』を読んでいて心に浮かんだ。二十年以上前に新潮・世界の現代文学の版で読んだのだった。こちらの東京創元社の文庫版も手元にある。近々読めるかな。

文箱@hubaco2025年8月18日かつて読んだふと思い出したリチャード・フラナガン『奥のほそ道』を読んでいて心に浮かんだ。二十年以上前に新潮・世界の現代文学の版で読んだのだった。こちらの東京創元社の文庫版も手元にある。近々読めるかな。

敗荷@sibue_fjodor_2025年7月27日読み終わったポリフォニー文学。詩的なイメージに満ち溢れた傑作。水と砂と空気が混淆し、ゆらめき、もろくくずれ去る。 カラバッジョのような大人になりたい。 土屋さんの訳ということもあってか、カズオ・イシグロの世界観にも通ずるものを感じた。

敗荷@sibue_fjodor_2025年7月27日読み終わったポリフォニー文学。詩的なイメージに満ち溢れた傑作。水と砂と空気が混淆し、ゆらめき、もろくくずれ去る。 カラバッジョのような大人になりたい。 土屋さんの訳ということもあってか、カズオ・イシグロの世界観にも通ずるものを感じた。

黒糖まんじゅう@hyo-1232025年6月11日気になる読みたいこれはおそらく、あの映画『English Patient』ですね。読んでみたいです。戦時中の話にもかかわらず美しい映像シーンがありました。

黒糖まんじゅう@hyo-1232025年6月11日気になる読みたいこれはおそらく、あの映画『English Patient』ですね。読んでみたいです。戦時中の話にもかかわらず美しい映像シーンがありました。

miporingo@miporingo2025年1月8日読み終わった第二次世界大戦中の北アフリカとイタリアを舞台にした物語。全身に火傷を負ったアルマシー、従軍看護師のハナ、盗人カラバッジョ、工兵キップの4人が偶然、元修道院の廃墟となった屋敷に留まることになり、溢れるほどの美しい隠喩や直喩が使われた詩のような文章を堪能できる。その装飾的なメタファーがわたしにとっては読みづらさにもなっており、自分は詩的情緒を楽しみ味わえるタイプの人間ではないのだなあと、あらためて認識したけれど、やはりその美しい文体が本書の魅力の大きな部分を占めていることは多くの人がレビューで書いている通りだと思う。 国籍の違うメインキャラクターの4人がそれぞれに相手を探り、愛し、記憶を手繰り寄せていく物語。わたしが印象的だったのは、映画では主人公となっていたアルマシーではなく、インドから来たターバンを巻いた工兵、キップの方だった。唯一欧米文化圏ではない国をルーツに持つキップが、彼らと少しずつ心を許し笑い合い、ハナと愛し合うほどにもなっていたのに、終盤に彼らの元を離れる決意をした理由が広島と長崎に落とされた新しい爆弾にあったということは衝撃的だった。映画でもまったく触れられていなかったし予備知識もなかったのでふいをつかれた。翻訳者の土屋さんはあとがきで、原爆がどういうものだったかということをキップはそれほど知識を持っていなかったのではないかと書いていらっしゃるけれど、キップの経験をもってすれば、知識を持っている可能性はあったとわたしは思う。さまざまな種類の爆弾処理を手掛けたり、大学の授業で「核」という言葉が使われるくだりなど、布石は置かれていた。 それと、キップの態度の豹変ぶりが現実的ではなく、これもまたオンダーチェの詩の一部と解釈しようというようなことも土屋氏は書いていらっしゃったけれど、これが誰よりも深く原作に触れたはずの翻訳者の解釈?と思ってしまったうーん。。。キップには逮捕され勾留されている筋金入りの反英反欧の兄がいて、一方でキップは差別を受けながらも白人社会に馴染もうと努力していた。自分を尊重してくれる白人との出会いもあり、命懸けの仕事に従事してきたというプライドを胸に、ちいさな差別には目をつぶってきた。それでも筋を通して拘留されている兄に対するキップの敬愛の気持ちや欧米人たちとのぎこちない距離感は本文の中に充分に感じられる。広島の悲劇に関するニュースを聞いたことで押し殺していた感情が溢れ出してしまったのだと思う。 (本文より) 「ぼくは二つの伝統のなかで育った。最初は自分の生まれた国。だが、あとでは、しだいにあなたの国。あなたのひ弱な白い島は、習慣と礼儀と本と宗教と理屈で、世界の他の国々を変えた。いったいどうやったのか。イギリス人といえば、厳格なマナーだ。ティーカップを持つ指だって決まっている。違う指で持てば、即座にテーブルから追放される。ネクタイの結び方がちがっても、放り出される。何があなたたちにそんな力を与えた。船か。それとも、兄が言っていたように、歴史と印刷機なのか。 伝道者の持ち込んだ規則がぼくらを変えた。最初はあなたたち。そのあとでアメリカ人。インド人の兵隊は、英雄になって「プッカ」と呼ばれたくて、命をむだにした。あなたたちには戦争もクリケットも同じなんだろう。よくもぼくらをだましてくれた。聞け、あなたたちがいったい何をしでかしたか。」 「ヨーロッパ人に背中を見せるな、と兄は言った。密約者、工作者、地図作成者に背を見せるな、 と。ヨーロッパ人を信じるな、握手なんかするな、と。だが・・・・・だが、そうさ、ぼくらはたわいな く圧倒された。あなたたちの演説と勲章と儀式に目がくらんだ。この数年間、ぼくは何をしてきたんだ。悪の信管を抜き、その手足を切り落としてきた。何のために。こんなことが起こるようにか。」 原爆のニュースを耳にしたキップは、非白人として、あるいはアジア人として、日本人を自分たち側とみなしている。 カラバッジョも 「(本文より)この若い兵隊の言うとおりだ、と思う。これが白人の国だったら、決してそんな爆弾は落ちなかっただろう、と。」認めている。 出て行こうとするキップと、キップを引き留めようとするハナの場面。 (本文より) 「屋根のない礼拝堂に女が入ってくる。男はすわりこみ、背中と頭をオートバイの車輪にもたれさ せている。 キップ。 男は何も答えない。視線は女を素通りする。 キップ、私よ。私たちとあれ(日本に原爆が使われたこと)となんの関係があるの。 女の前で、男は石。」 ハナは広島の爆弾が悲惨なものだと言うことは理解しているが、それは自分たちとは関係がないと思っていることがここで明らかになる。キップを「石」にしてしまう。 もうね、胸がぎゅうっとなってしまう。キップのこの時の気持ちを思うと。愛し合い信頼し合っていると思っていたハナでさえ、自分を真には理解していなかったのだ、という気持ち。そういう二重のショックを胸にキップはいなくなる。 この終盤の展開こそが、この美しい作品にさらに硬質なしっかりとした芯をもたらしているのだとわたしは思う。 映画はアルマシーとキャサリンの恋愛がメインだったけれど、原作はそうではなかった。映画を観て、世界を俯瞰すれば国境なんてない、という主張や美しい砂漠の風景に惹かれたけれど、原作は皮肉にも映画のそのテーマの浅薄さ、お気楽さをわたしに示すことになった(わたし自身の軽薄さも勿論)。白人と、非白人の間の心の溝はそう簡単には埋まらない。 原作では核となる最後のキップの決断の理由が映画で描かれていなかったのはアメリカ制作の映画だからという見方しかしようがない。これだからハリウッド映画というやつは…である。

miporingo@miporingo2025年1月8日読み終わった第二次世界大戦中の北アフリカとイタリアを舞台にした物語。全身に火傷を負ったアルマシー、従軍看護師のハナ、盗人カラバッジョ、工兵キップの4人が偶然、元修道院の廃墟となった屋敷に留まることになり、溢れるほどの美しい隠喩や直喩が使われた詩のような文章を堪能できる。その装飾的なメタファーがわたしにとっては読みづらさにもなっており、自分は詩的情緒を楽しみ味わえるタイプの人間ではないのだなあと、あらためて認識したけれど、やはりその美しい文体が本書の魅力の大きな部分を占めていることは多くの人がレビューで書いている通りだと思う。 国籍の違うメインキャラクターの4人がそれぞれに相手を探り、愛し、記憶を手繰り寄せていく物語。わたしが印象的だったのは、映画では主人公となっていたアルマシーではなく、インドから来たターバンを巻いた工兵、キップの方だった。唯一欧米文化圏ではない国をルーツに持つキップが、彼らと少しずつ心を許し笑い合い、ハナと愛し合うほどにもなっていたのに、終盤に彼らの元を離れる決意をした理由が広島と長崎に落とされた新しい爆弾にあったということは衝撃的だった。映画でもまったく触れられていなかったし予備知識もなかったのでふいをつかれた。翻訳者の土屋さんはあとがきで、原爆がどういうものだったかということをキップはそれほど知識を持っていなかったのではないかと書いていらっしゃるけれど、キップの経験をもってすれば、知識を持っている可能性はあったとわたしは思う。さまざまな種類の爆弾処理を手掛けたり、大学の授業で「核」という言葉が使われるくだりなど、布石は置かれていた。 それと、キップの態度の豹変ぶりが現実的ではなく、これもまたオンダーチェの詩の一部と解釈しようというようなことも土屋氏は書いていらっしゃったけれど、これが誰よりも深く原作に触れたはずの翻訳者の解釈?と思ってしまったうーん。。。キップには逮捕され勾留されている筋金入りの反英反欧の兄がいて、一方でキップは差別を受けながらも白人社会に馴染もうと努力していた。自分を尊重してくれる白人との出会いもあり、命懸けの仕事に従事してきたというプライドを胸に、ちいさな差別には目をつぶってきた。それでも筋を通して拘留されている兄に対するキップの敬愛の気持ちや欧米人たちとのぎこちない距離感は本文の中に充分に感じられる。広島の悲劇に関するニュースを聞いたことで押し殺していた感情が溢れ出してしまったのだと思う。 (本文より) 「ぼくは二つの伝統のなかで育った。最初は自分の生まれた国。だが、あとでは、しだいにあなたの国。あなたのひ弱な白い島は、習慣と礼儀と本と宗教と理屈で、世界の他の国々を変えた。いったいどうやったのか。イギリス人といえば、厳格なマナーだ。ティーカップを持つ指だって決まっている。違う指で持てば、即座にテーブルから追放される。ネクタイの結び方がちがっても、放り出される。何があなたたちにそんな力を与えた。船か。それとも、兄が言っていたように、歴史と印刷機なのか。 伝道者の持ち込んだ規則がぼくらを変えた。最初はあなたたち。そのあとでアメリカ人。インド人の兵隊は、英雄になって「プッカ」と呼ばれたくて、命をむだにした。あなたたちには戦争もクリケットも同じなんだろう。よくもぼくらをだましてくれた。聞け、あなたたちがいったい何をしでかしたか。」 「ヨーロッパ人に背中を見せるな、と兄は言った。密約者、工作者、地図作成者に背を見せるな、 と。ヨーロッパ人を信じるな、握手なんかするな、と。だが・・・・・だが、そうさ、ぼくらはたわいな く圧倒された。あなたたちの演説と勲章と儀式に目がくらんだ。この数年間、ぼくは何をしてきたんだ。悪の信管を抜き、その手足を切り落としてきた。何のために。こんなことが起こるようにか。」 原爆のニュースを耳にしたキップは、非白人として、あるいはアジア人として、日本人を自分たち側とみなしている。 カラバッジョも 「(本文より)この若い兵隊の言うとおりだ、と思う。これが白人の国だったら、決してそんな爆弾は落ちなかっただろう、と。」認めている。 出て行こうとするキップと、キップを引き留めようとするハナの場面。 (本文より) 「屋根のない礼拝堂に女が入ってくる。男はすわりこみ、背中と頭をオートバイの車輪にもたれさ せている。 キップ。 男は何も答えない。視線は女を素通りする。 キップ、私よ。私たちとあれ(日本に原爆が使われたこと)となんの関係があるの。 女の前で、男は石。」 ハナは広島の爆弾が悲惨なものだと言うことは理解しているが、それは自分たちとは関係がないと思っていることがここで明らかになる。キップを「石」にしてしまう。 もうね、胸がぎゅうっとなってしまう。キップのこの時の気持ちを思うと。愛し合い信頼し合っていると思っていたハナでさえ、自分を真には理解していなかったのだ、という気持ち。そういう二重のショックを胸にキップはいなくなる。 この終盤の展開こそが、この美しい作品にさらに硬質なしっかりとした芯をもたらしているのだとわたしは思う。 映画はアルマシーとキャサリンの恋愛がメインだったけれど、原作はそうではなかった。映画を観て、世界を俯瞰すれば国境なんてない、という主張や美しい砂漠の風景に惹かれたけれど、原作は皮肉にも映画のそのテーマの浅薄さ、お気楽さをわたしに示すことになった(わたし自身の軽薄さも勿論)。白人と、非白人の間の心の溝はそう簡単には埋まらない。 原作では核となる最後のキップの決断の理由が映画で描かれていなかったのはアメリカ制作の映画だからという見方しかしようがない。これだからハリウッド映画というやつは…である。