星に仄めかされて

45件の記録

- 跡見@ki_112026年2月3日読み終わった三部作の二作目。一作目では、偶然の連続が引き合わせた、Hirukoを中心とする人間たちの曖昧な推進力で物語が展開されたが、本作ではそのぼやけた輪郭の集まりが、共同体といえるものにまで形を変えていく。Susanoo が他者に突きつける悪意に満ちた問いを、ムンンが濾過し、透明で純粋なものにする。言葉を、感覚を規定せずに、"プロセス"をただ繰り返しながら生きること、その苦闘の軌跡の美しさ。「答えは、踊りの中にある。さあ、もう少し踊ろうよ。」という Susanooの言葉に、この物語の核がある。ムンンが繋いだ星座たちの即興のロンドの輪はどこまでも広がっていく。

どうどう@toutoutoudo2025年12月30日読み終わった仄めかされてきました。脳疲労がなく本が読めるのは幸せだなあ。私も語りますので混ぜてください。色んな人がでてきているのにひっちゃめっちゃかしないでみんなのことが理解できる。太陽諸島も読むぞい!

どうどう@toutoutoudo2025年12月30日読み終わった仄めかされてきました。脳疲労がなく本が読めるのは幸せだなあ。私も語りますので混ぜてください。色んな人がでてきているのにひっちゃめっちゃかしないでみんなのことが理解できる。太陽諸島も読むぞい!

cの本棚@chiirice2025年12月26日読み終わった三部作のうち2作品目読了 言葉遊びもおもしろいし、読んでいてずっと冒険が続いていくんだなという感じが心地よかった 3作品目の旅も見守っていたい 解説に、この三部作が書かれた当時の世界のことが書かれていて、ながい年月の壮大さも感じた

cの本棚@chiirice2025年12月26日読み終わった三部作のうち2作品目読了 言葉遊びもおもしろいし、読んでいてずっと冒険が続いていくんだなという感じが心地よかった 3作品目の旅も見守っていたい 解説に、この三部作が書かれた当時の世界のことが書かれていて、ながい年月の壮大さも感じた

cの本棚@chiirice2025年12月17日読んでる言葉ひとこと、その場所や状況によって伝わるニュアンスが変わることを知った、タイミングって大事なのかもしれない でも考えすぎてしまう 164ページ 「まっすぐ前に進もうとすると障害物にぶつかる」 全然ルートの話なんだけど、人生もそうじゃない?と思って響いちゃった そういう言葉が好き、響いた言葉ってそういうことの方が多いのは、自信がないのだろうか?

cの本棚@chiirice2025年12月17日読んでる言葉ひとこと、その場所や状況によって伝わるニュアンスが変わることを知った、タイミングって大事なのかもしれない でも考えすぎてしまう 164ページ 「まっすぐ前に進もうとすると障害物にぶつかる」 全然ルートの話なんだけど、人生もそうじゃない?と思って響いちゃった そういう言葉が好き、響いた言葉ってそういうことの方が多いのは、自信がないのだろうか?

おちこち@rd_s_i_lk2025年10月10日読み終わった「この作品はこういう世界観なのかな」と思いながら読み進めていると作品が「違うのでは?あまり決めつけないでください」と話しかけてくる気がした。混乱しつつも劇を観ているようで楽しさもある。予見して読書していたわけでは全くないが、ちょうど続編の文庫が出るようでとても嬉しい。

おちこち@rd_s_i_lk2025年10月10日読み終わった「この作品はこういう世界観なのかな」と思いながら読み進めていると作品が「違うのでは?あまり決めつけないでください」と話しかけてくる気がした。混乱しつつも劇を観ているようで楽しさもある。予見して読書していたわけでは全くないが、ちょうど続編の文庫が出るようでとても嬉しい。

お寿司食べたい@osushi_tabetai2025年9月16日心に残る一節世界にはものすごくたくさんの人間がいて、その中で誰と出逢うかは単なる偶然だ。それなのに偶然出逢った他人をまるで自分だけのために作られた運命の人みたいに受け入れて、挙げ句の果てには結婚することもある。p93 もし人生が再会できない人たちと過ごす短い時間の連なりに過ぎないとしたら、地球はいつかバラバラに崩れてしまわないのか。p99

お寿司食べたい@osushi_tabetai2025年9月16日心に残る一節世界にはものすごくたくさんの人間がいて、その中で誰と出逢うかは単なる偶然だ。それなのに偶然出逢った他人をまるで自分だけのために作られた運命の人みたいに受け入れて、挙げ句の果てには結婚することもある。p93 もし人生が再会できない人たちと過ごす短い時間の連なりに過ぎないとしたら、地球はいつかバラバラに崩れてしまわないのか。p99

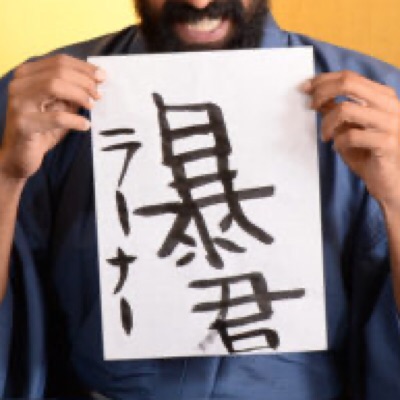

チョコグラノーラ@confetti2025年8月27日読み終わったヒルコ、スサノオしかわからんけど他にもあるんかな、とか。でもそんなの関係なくそれぞの会話で進むの面白いなとか。太陽諸島文庫化まだかしら

チョコグラノーラ@confetti2025年8月27日読み終わったヒルコ、スサノオしかわからんけど他にもあるんかな、とか。でもそんなの関係なくそれぞの会話で進むの面白いなとか。太陽諸島文庫化まだかしら

ieica@ieica2025年5月18日感想とにかく登場人物がおしゃべり。 なので文章を読むというよりも、舞台を観ているようだった。 最後の病院のシーンも、私の貧弱な想像力ではあのシーンの素晴らしさを1パーセントも再現できてない。 みんな船で何処へ辿り着くのだろう。

ieica@ieica2025年5月18日感想とにかく登場人物がおしゃべり。 なので文章を読むというよりも、舞台を観ているようだった。 最後の病院のシーンも、私の貧弱な想像力ではあのシーンの素晴らしさを1パーセントも再現できてない。 みんな船で何処へ辿り着くのだろう。

ieica@ieica2025年5月16日読んでるP182 言葉を口にすれば、必ず誰かを傷つける。絶対に傷つけないように細心の注意を払って遠回しな言い方をすれば、誰を傷つけないために何を口にしないようにしているのかが逆にはっきり輪郭をあらわす。 日本人(多分)が「空気を読む」とはどういうことかの説明が秀逸。 空気を読めないと「仲間はずれにされてひきこもる」か「政治家として出世する」どちらかを選ぶ。 確かに。

ieica@ieica2025年5月16日読んでるP182 言葉を口にすれば、必ず誰かを傷つける。絶対に傷つけないように細心の注意を払って遠回しな言い方をすれば、誰を傷つけないために何を口にしないようにしているのかが逆にはっきり輪郭をあらわす。 日本人(多分)が「空気を読む」とはどういうことかの説明が秀逸。 空気を読めないと「仲間はずれにされてひきこもる」か「政治家として出世する」どちらかを選ぶ。 確かに。

ieica@ieica2025年5月15日読んでるP164 まっすぐ前に進もうとすると障害物にぶつかる。だから右斜め前に進んでそれから左斜め前に進む。(中略)直進するのは落ちていく星くらいだろう。僕たちは落ちていくわけじゃないのだから、ためらわずに蛇行しようよ。

ieica@ieica2025年5月15日読んでるP164 まっすぐ前に進もうとすると障害物にぶつかる。だから右斜め前に進んでそれから左斜め前に進む。(中略)直進するのは落ちていく星くらいだろう。僕たちは落ちていくわけじゃないのだから、ためらわずに蛇行しようよ。

中根龍一郎@ryo_nakane2025年4月21日読み終わったたくさんの一人称で書かれた群像劇はしばしば、語り手を交代させることで、得体の知れない他者の行為の動機や必然性を明るみに出す。あるいは前の場面ではその必然性がわかっていたなんらかの行為を、他者の目を通じて不気味なものとして描き直す。そして謎を解き明かすにせよ、自明さを不思議さに差し戻すにせよ、そこには、視点さえ変われば謎が解かれうるという前提がある。他者というのは個別の、しかしよく似た自意識を持っていて、われわれ読者は服を着替えるようにそれぞれの視点を行き交い、それぞれの意識に乗り移ることができ、そこにおいて、他者という謎はコミュニケーションの失敗によって起こっているという前提がある。 前巻まではこの小説もそういうふうに進んでいた。謎は次の語り手によって無化され、誤解はほぐされ、行為を動機づける一貫した個人史が補強されていった。でも『星に仄めかされて』では、解決されない謎が次々に出てくる。固有名を持った、Hirukoたちの旅を助けるたくさんの人々が出てきて、それぞれにおそらくなにか事情や作為を持っている。中には物語全体の背景にある大きな存在との接点をにおわせるものもある。しかし彼ら彼女らに語り手のバトンが渡されることはない。謎は取り残される。 のみならず、最終的には語り手が説明をやめてしまう。自分は何者で、どういう経緯で何をしているのかという自己紹介を欠かさなかった『地球にちりばめられて』の行儀の良さはもうない。動機の説明なしに、目の前の状況に反応し、応戦し、場を支配しようとして、話の流れを支配しきれず、単に失敗する。その失敗は複数の他者によるコミュニケーションがきわめて流動的だったことによる。言葉も他者も謎のままにとどまり、コントロール不能になり、次の大きな謎とともに物語は終わる、というか、次巻に続いていく。そこでは登場人物が読者に対して説明する、一人称小説という視点におけるコミュニケーションが挫折している。 にもかかわらず、Susanooもムンンも魅力的だ。彼らはこの小説の語り手の語り方に対して、あまりにも少なく語る(それはほかの語り手に比べてあまりに多くを語っていた『地球にちりばめられて』のSusanooと対照的だ)。ふたりとも読者が必要としている言葉を手渡さない。しかし、本来だれかがだれかに手渡す言葉は、受け取り手の欲望によってではなく、送り手の欲望によって定まるはずだ。きわめて少なく語るSusanooが、謎を無化するなにか決定的な発話をなすことを期待して、欲望して、聞き取ろうとして小説を読んでいた私は、実は私自身が小説という装置への期待から、Susanooの欲望を無化していたことに気づかされる。というよりも、語り手の語ろうとする内容と聞き手の聞こうとする内容が奇妙に一致する、小説特有の共犯者的な場所に、無批判に立っていたことに気づかされる。それはとても居心地の悪い場所だ。でも他者というのは往々にして居心地の悪いものだ。その不明さや秘密さ抜きに、他者とコミュニケーションをとることはできない。 HirukoとSusanooが対話をすることで果たされるはずだった物語は、なぜか終わらず、旅に出ることになる。それは表向きは、旅の次の目的地ができたということになる。でも実のところ、重要なのは旅ではないのかもしれない。旅というよりも、旅によって対話が続くということが重要なのかもしれない。対話というのはもちろん、だれかと対話をすることによって完結するものではない。話は次の話を導き、コミュニケーションの挫折はコミュニケーションの成立を夢見て、話すことがなくなったはずの場所に話すことが生まれる。そしてそこには複数の人間を横断するいくつかの言語がある。話すことを目指した旅が、旅しながら話すことに変わる。であるなら、小説はもう他者という謎が解かれることを求めない。他者と他者とのあいだにある通交が、その謎が、居心地の悪さが、そもそも小説になるからだ。他者は仄めかしにとどまる。そして仄めかしを共有するために、複数の人生が、仮にひとつの目的をともにする。そのときもう、目的もドラマツルギーもさして重要ではないのだろう。複数性が交差するための仮の通路として、彼らには物語があることになる。

中根龍一郎@ryo_nakane2025年4月21日読み終わったたくさんの一人称で書かれた群像劇はしばしば、語り手を交代させることで、得体の知れない他者の行為の動機や必然性を明るみに出す。あるいは前の場面ではその必然性がわかっていたなんらかの行為を、他者の目を通じて不気味なものとして描き直す。そして謎を解き明かすにせよ、自明さを不思議さに差し戻すにせよ、そこには、視点さえ変われば謎が解かれうるという前提がある。他者というのは個別の、しかしよく似た自意識を持っていて、われわれ読者は服を着替えるようにそれぞれの視点を行き交い、それぞれの意識に乗り移ることができ、そこにおいて、他者という謎はコミュニケーションの失敗によって起こっているという前提がある。 前巻まではこの小説もそういうふうに進んでいた。謎は次の語り手によって無化され、誤解はほぐされ、行為を動機づける一貫した個人史が補強されていった。でも『星に仄めかされて』では、解決されない謎が次々に出てくる。固有名を持った、Hirukoたちの旅を助けるたくさんの人々が出てきて、それぞれにおそらくなにか事情や作為を持っている。中には物語全体の背景にある大きな存在との接点をにおわせるものもある。しかし彼ら彼女らに語り手のバトンが渡されることはない。謎は取り残される。 のみならず、最終的には語り手が説明をやめてしまう。自分は何者で、どういう経緯で何をしているのかという自己紹介を欠かさなかった『地球にちりばめられて』の行儀の良さはもうない。動機の説明なしに、目の前の状況に反応し、応戦し、場を支配しようとして、話の流れを支配しきれず、単に失敗する。その失敗は複数の他者によるコミュニケーションがきわめて流動的だったことによる。言葉も他者も謎のままにとどまり、コントロール不能になり、次の大きな謎とともに物語は終わる、というか、次巻に続いていく。そこでは登場人物が読者に対して説明する、一人称小説という視点におけるコミュニケーションが挫折している。 にもかかわらず、Susanooもムンンも魅力的だ。彼らはこの小説の語り手の語り方に対して、あまりにも少なく語る(それはほかの語り手に比べてあまりに多くを語っていた『地球にちりばめられて』のSusanooと対照的だ)。ふたりとも読者が必要としている言葉を手渡さない。しかし、本来だれかがだれかに手渡す言葉は、受け取り手の欲望によってではなく、送り手の欲望によって定まるはずだ。きわめて少なく語るSusanooが、謎を無化するなにか決定的な発話をなすことを期待して、欲望して、聞き取ろうとして小説を読んでいた私は、実は私自身が小説という装置への期待から、Susanooの欲望を無化していたことに気づかされる。というよりも、語り手の語ろうとする内容と聞き手の聞こうとする内容が奇妙に一致する、小説特有の共犯者的な場所に、無批判に立っていたことに気づかされる。それはとても居心地の悪い場所だ。でも他者というのは往々にして居心地の悪いものだ。その不明さや秘密さ抜きに、他者とコミュニケーションをとることはできない。 HirukoとSusanooが対話をすることで果たされるはずだった物語は、なぜか終わらず、旅に出ることになる。それは表向きは、旅の次の目的地ができたということになる。でも実のところ、重要なのは旅ではないのかもしれない。旅というよりも、旅によって対話が続くということが重要なのかもしれない。対話というのはもちろん、だれかと対話をすることによって完結するものではない。話は次の話を導き、コミュニケーションの挫折はコミュニケーションの成立を夢見て、話すことがなくなったはずの場所に話すことが生まれる。そしてそこには複数の人間を横断するいくつかの言語がある。話すことを目指した旅が、旅しながら話すことに変わる。であるなら、小説はもう他者という謎が解かれることを求めない。他者と他者とのあいだにある通交が、その謎が、居心地の悪さが、そもそも小説になるからだ。他者は仄めかしにとどまる。そして仄めかしを共有するために、複数の人生が、仮にひとつの目的をともにする。そのときもう、目的もドラマツルギーもさして重要ではないのだろう。複数性が交差するための仮の通路として、彼らには物語があることになる。