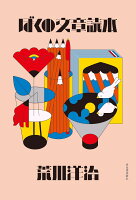

ぼくの文章読本

15件の記録

タラコ@tokimeki_kirakira2026年1月15日読み終わった知識を書かない、情報を書かない、何も書かないを肝に銘じていると語る。そんな著者の言葉はすっと入ってくる。 本を読みたい、文章を書きたい。むくむくと言葉に対する欲望がふくらむエッセイ集。

タラコ@tokimeki_kirakira2026年1月15日読み終わった知識を書かない、情報を書かない、何も書かないを肝に銘じていると語る。そんな著者の言葉はすっと入ってくる。 本を読みたい、文章を書きたい。むくむくと言葉に対する欲望がふくらむエッセイ集。

素潜り旬@smog_lee_shun2025年5月3日読み終わった荒川洋治は「文章は日記から始まる」とエッセイで書いていた。日記やメモを書くことがいかに大切か。Ulyssesを使うにあたって再読していた『ライティングの哲学』にもメモさえあればどうにか書けるというように書かれていたし、SNSの使い方でいえば俺はそういうふうに使っているからこれでいいと思った。 Twitterは詩と詩論の断片『家家(カイエ)』の執筆。インスタは日記。noteを全然うまく使えていない。

素潜り旬@smog_lee_shun2025年5月3日読み終わった荒川洋治は「文章は日記から始まる」とエッセイで書いていた。日記やメモを書くことがいかに大切か。Ulyssesを使うにあたって再読していた『ライティングの哲学』にもメモさえあればどうにか書けるというように書かれていたし、SNSの使い方でいえば俺はそういうふうに使っているからこれでいいと思った。 Twitterは詩と詩論の断片『家家(カイエ)』の執筆。インスタは日記。noteを全然うまく使えていない。

匙@sajisann2025年4月3日買った楽しみにしていた本だが、「これからの栗拾い」という章で知人女性が背中を向けた時に彼女の尻の写真をこっそり撮ったという盗撮自慢が出てくる。しかもそのことをじっくり料理したエッセイになっていて、ショックで最低最悪な気持ちになった。本当に酷い。この本は河出の編集者の精細なリストにもとづいて過去に発表したエッセイが収録されていると後書きにある。性暴力で飯を食うな。ありえない。

匙@sajisann2025年4月3日買った楽しみにしていた本だが、「これからの栗拾い」という章で知人女性が背中を向けた時に彼女の尻の写真をこっそり撮ったという盗撮自慢が出てくる。しかもそのことをじっくり料理したエッセイになっていて、ショックで最低最悪な気持ちになった。本当に酷い。この本は河出の編集者の精細なリストにもとづいて過去に発表したエッセイが収録されていると後書きにある。性暴力で飯を食うな。ありえない。

あんどん書房@andn2025年2月25日読み終わった新聞や雑誌の連載から文章に関するエッセイを集めた一冊。再録も多いが、2023年以降ぐらいのものは新規収録も。 読点と体言止めを多く使った独特の文体から、人柄みたいなのが見えてくる気がする。たぶんゆっくりだけどハキハキと話される感じの方なのではないだろうか。そんな気がする。 「散文」という一節から。 『散文は、理路整然としているから「正しい」ものであるように思われているが、散文が本質的に異常な因子をかかえていることを知っておく必要はある』(P72「散文」) 散文は人間の知覚からはずれていて、詩の方がより近い表現ができるという話。散文では「谷間の道を、三人の村人が通る」と書くが、詩では「谷、三」と書ける、と。 考えたことがなかったのでちょっと目から鱗かもしれない。まだ掴みかねてるけど。 ただ、詩は必ずしも「個人の事実に即したものである」とは限らないような気もする。まあ、それを言っちゃうとそもそも文章自体が個人の知覚をできるだけ正確に表現するためだけにある訳じゃないって話なんだけど。 「いま文章は、ある人間になるために、あるいは何かを見るために何かを手にするために書かれ、また読まれる。でも実は何もしない文章というものがいちばん多くのことを感じさせ、想像の翼を与えてくれるのだというふうには思わなくなっている」(P157「暗くなったら帰るだけ」) 尾崎翠の作品についての一節から。この作家に関する文章は二つ収録されていて、荒川さんのお気に入りだったりするのかな、なんて思う。 文章が手段になりすぎてる、みたいな意味だと受け取ったのだけれど、違うかな。大した展開がある訳じゃないのに、なぜか読ませる文章って確かにあるよなあ。パッと出てこないけど。尾崎翠、読んでみたいな。 装幀:寄藤文平+垣内晴(文平銀座) 本文書体:秀英明朝

あんどん書房@andn2025年2月25日読み終わった新聞や雑誌の連載から文章に関するエッセイを集めた一冊。再録も多いが、2023年以降ぐらいのものは新規収録も。 読点と体言止めを多く使った独特の文体から、人柄みたいなのが見えてくる気がする。たぶんゆっくりだけどハキハキと話される感じの方なのではないだろうか。そんな気がする。 「散文」という一節から。 『散文は、理路整然としているから「正しい」ものであるように思われているが、散文が本質的に異常な因子をかかえていることを知っておく必要はある』(P72「散文」) 散文は人間の知覚からはずれていて、詩の方がより近い表現ができるという話。散文では「谷間の道を、三人の村人が通る」と書くが、詩では「谷、三」と書ける、と。 考えたことがなかったのでちょっと目から鱗かもしれない。まだ掴みかねてるけど。 ただ、詩は必ずしも「個人の事実に即したものである」とは限らないような気もする。まあ、それを言っちゃうとそもそも文章自体が個人の知覚をできるだけ正確に表現するためだけにある訳じゃないって話なんだけど。 「いま文章は、ある人間になるために、あるいは何かを見るために何かを手にするために書かれ、また読まれる。でも実は何もしない文章というものがいちばん多くのことを感じさせ、想像の翼を与えてくれるのだというふうには思わなくなっている」(P157「暗くなったら帰るだけ」) 尾崎翠の作品についての一節から。この作家に関する文章は二つ収録されていて、荒川さんのお気に入りだったりするのかな、なんて思う。 文章が手段になりすぎてる、みたいな意味だと受け取ったのだけれど、違うかな。大した展開がある訳じゃないのに、なぜか読ませる文章って確かにあるよなあ。パッと出てこないけど。尾崎翠、読んでみたいな。 装幀:寄藤文平+垣内晴(文平銀座) 本文書体:秀英明朝

masaki@masaki-yamasaki2024年12月30日読み終わった荒川洋治さんを知ったのは、島田さんの話によく出てきてから。 読みやすいリズム感で一気読みしてしまうものの、振り返ると付箋を貼っている箇所が異様に多い。 この本もまさにそうであった。文章を書きたくなった。

masaki@masaki-yamasaki2024年12月30日読み終わった荒川洋治さんを知ったのは、島田さんの話によく出てきてから。 読みやすいリズム感で一気読みしてしまうものの、振り返ると付箋を貼っている箇所が異様に多い。 この本もまさにそうであった。文章を書きたくなった。