一年とぼける

@firstareethe

おそらくフェミニズム・ジェンダー・クィア系の本&無理矢理にでもそちらに寄せた感想が多くなると思います

感想として長文を書く可能性が高いので、読み飛ばしてもらって結構です。本だけ見てもらえれば

- 2026年1月30日

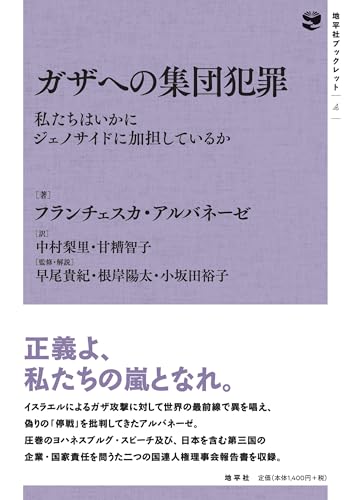

ガザへの集団犯罪フランチェスカ・アルバネーゼ,中村梨里,小坂田裕子,早尾貴紀,根岸陽太,甘糟智子気になる

ガザへの集団犯罪フランチェスカ・アルバネーゼ,中村梨里,小坂田裕子,早尾貴紀,根岸陽太,甘糟智子気になる - 2026年1月27日

- 2026年1月26日

世界終末戦争(下)バルガス=リョサ,旦敬介読み始めた

世界終末戦争(下)バルガス=リョサ,旦敬介読み始めた - 2026年1月26日

世界終末戦争(上)バルガス=リョサ,旦敬介読み終わったもの凄いスピード感。下巻はおろか、上巻だけでもこんなスピードで500ページもあって大丈夫なのか!?ただでさえ史実ベースなのに!!? と不安がっていたら見事に駆け抜けていってしまった。でも改めて、下巻の500ページでも持ち堪えられるという想像がつかない…。まあリョサの事だからこちらの想像なんか遥かに超えてくるんだろう。 少なくとも、上下巻合わせて1000ページ超もある作品の密度じゃない(喜)。

世界終末戦争(上)バルガス=リョサ,旦敬介読み終わったもの凄いスピード感。下巻はおろか、上巻だけでもこんなスピードで500ページもあって大丈夫なのか!?ただでさえ史実ベースなのに!!? と不安がっていたら見事に駆け抜けていってしまった。でも改めて、下巻の500ページでも持ち堪えられるという想像がつかない…。まあリョサの事だからこちらの想像なんか遥かに超えてくるんだろう。 少なくとも、上下巻合わせて1000ページ超もある作品の密度じゃない(喜)。 - 2026年1月24日

- 2026年1月22日

物語ることの反撃リフアト・アルアライール,岡真理,藤井光買った

物語ることの反撃リフアト・アルアライール,岡真理,藤井光買った - 2026年1月19日

- 2026年1月16日

レシタティフトニ・モリスン,ゼイディー・スミス,篠森ゆりこ読みたい

レシタティフトニ・モリスン,ゼイディー・スミス,篠森ゆりこ読みたい - 2026年1月14日

世界終末戦争(上)バルガス=リョサ,旦敬介読み始めた

世界終末戦争(上)バルガス=リョサ,旦敬介読み始めた - 2026年1月14日

すべての、白いものたちのハン・ガン,斎藤真理子読み終わった感想余白の多い作品だった。むしろ文字よりも余白のスペースの方が多かったかもしれない。ページを捲り続きを読もうとすると、ページ数も省かれた真っ白な余白が配されていて、不思議とその余白を飛び越えられなくなる。自然と、余白に何が込められているのだろうと考え込みながらの読書になる。 言葉の少ない小説の、それでも作者が書き付けられなかった言葉の余韻。 死を透過した生の色。 ただただ読者に差し出されたスペース。 そのどれかの様で、そのどれでもない様な余白に立ち止まりながら、それでも言葉が少なく余白が多いという現実の前ではすぐに通り過ぎて行ってしまう事が悲しかった。 きっと作者はこう呼ばれるのを嫌がるだろうと思うが、それでもどうしようもなく美しい作品だった。

すべての、白いものたちのハン・ガン,斎藤真理子読み終わった感想余白の多い作品だった。むしろ文字よりも余白のスペースの方が多かったかもしれない。ページを捲り続きを読もうとすると、ページ数も省かれた真っ白な余白が配されていて、不思議とその余白を飛び越えられなくなる。自然と、余白に何が込められているのだろうと考え込みながらの読書になる。 言葉の少ない小説の、それでも作者が書き付けられなかった言葉の余韻。 死を透過した生の色。 ただただ読者に差し出されたスペース。 そのどれかの様で、そのどれでもない様な余白に立ち止まりながら、それでも言葉が少なく余白が多いという現実の前ではすぐに通り過ぎて行ってしまう事が悲しかった。 きっと作者はこう呼ばれるのを嫌がるだろうと思うが、それでもどうしようもなく美しい作品だった。 - 2026年1月14日

薬草まじないエイモス・チュツオーラ,土屋哲かつて読んだ衝撃のラスト

薬草まじないエイモス・チュツオーラ,土屋哲かつて読んだ衝撃のラスト - 2026年1月13日

すべての、白いものたちのハン・ガン,斎藤真理子読んでる斎藤真理子さんの補足の「本書を未読の方はぜひ、お読みになってからこの文章にアクセスしてください」 の一文を、読む前にアクセスして下さいと読み間違えて全部ではないけど読んでしまった。忘れんと

すべての、白いものたちのハン・ガン,斎藤真理子読んでる斎藤真理子さんの補足の「本書を未読の方はぜひ、お読みになってからこの文章にアクセスしてください」 の一文を、読む前にアクセスして下さいと読み間違えて全部ではないけど読んでしまった。忘れんと - 2026年1月13日

すべての、白いものたちのハン・ガン,斎藤真理子読み始めた

すべての、白いものたちのハン・ガン,斎藤真理子読み始めた - 2026年1月13日

BUTTER柚木麻子ネタバレあり読み終わった感想600ページ弱というページ数以上に冗長に感じた。その理由は明らかで、作者としては食×ミステリー×フェミニズムという意識で書かれている作品なのだが、実際にはミステリーにしか物語としての推進機能が有されておらず、フェミニズムフレーバーの料理や食事シーンは本筋と分断された要素にしかなっていない事が原因。 その事を作者が感知出来ていないので、ミステリーで話が進んでもすぐに他の要素が物語を阻害してくる。特に序盤は展開の移り変わりが早いのもあって話に面白味を感じてくると冷や水ぶっかけ、冷や水に我慢して面白味を見つけるとまたぶっかけの繰り返しで、中盤に入る頃にはすっかり作品の面白さを信用出来なくなってしまった。 全部盛りで色々やりたかったのだろうとは思うが、色々と手を伸ばした結果どこにも届かずに週刊漫画の様な行き当たりばったりに各話題に触れては捨て触れては捨てになってしまっている印象もあり、物語としての積み重ねもされずに結局何が本当に書きたいのかの焦点が読者としては見えなかった。むしろ焦点を合わせるのを読者に全投げしてとにかく思いつきで書いてるというか…。一応最後にそれっぽく各要素繋げた風にしていたが、やはりそれまでの積み重ねが薄いので読者の善意でちゃんとそれらを繋げて感じなければいけないと思わされる様で、何というか鼻白らむ思いで読み終える事になった。 カジマナという木嶋佳苗をモチーフにしたキャラクターにフェミニストが嫌いと言わせている事から考えるに、作者は木嶋の事件を反転したフェミニズムの実践と捉えてBUTTERを書いたのだろうと思うのだが、最終的にはカジマナは『可哀想な「女」』として処理され様としていたり、親友の伶子の回復に主人公の里佳との「八日目の蝉」の様なケアの関係性が作用するかと思えば、結局は伶子が男性性に寄りかかる事によって回復した事が暗示されたり等、断面として作品を切り取ればそれっぽい場面も通して見ると何がしたかったのか分からないという場面が散見された。 特に篠井という明らかに主人公とセックスさせる為に造形された、日本文学の悪癖の様な「良いおじさん」キャラとのセックス展開を序盤では拒否する事でフェミニズム小説の矜持を見せたと思えたのに、最後の最後で伶子が寄りかかる男性性として暗示がされるというのはちょっと理解が追いつかなかった。何がしたくてあんな展開にしたんだろう。 一事が万事この調子な上、物語展開も上記の様に断絶が繰り返される為面白さも信用出来ない、物語構成も信用出来ない、その上作者の思想もいっちょ噛み以上のものは感じないという印象が最後まで拭えなかった。上手い事切り取ってあげれば面白い作品と思えるのだろうが、そこまで作家を甘やかすつもりはない。

BUTTER柚木麻子ネタバレあり読み終わった感想600ページ弱というページ数以上に冗長に感じた。その理由は明らかで、作者としては食×ミステリー×フェミニズムという意識で書かれている作品なのだが、実際にはミステリーにしか物語としての推進機能が有されておらず、フェミニズムフレーバーの料理や食事シーンは本筋と分断された要素にしかなっていない事が原因。 その事を作者が感知出来ていないので、ミステリーで話が進んでもすぐに他の要素が物語を阻害してくる。特に序盤は展開の移り変わりが早いのもあって話に面白味を感じてくると冷や水ぶっかけ、冷や水に我慢して面白味を見つけるとまたぶっかけの繰り返しで、中盤に入る頃にはすっかり作品の面白さを信用出来なくなってしまった。 全部盛りで色々やりたかったのだろうとは思うが、色々と手を伸ばした結果どこにも届かずに週刊漫画の様な行き当たりばったりに各話題に触れては捨て触れては捨てになってしまっている印象もあり、物語としての積み重ねもされずに結局何が本当に書きたいのかの焦点が読者としては見えなかった。むしろ焦点を合わせるのを読者に全投げしてとにかく思いつきで書いてるというか…。一応最後にそれっぽく各要素繋げた風にしていたが、やはりそれまでの積み重ねが薄いので読者の善意でちゃんとそれらを繋げて感じなければいけないと思わされる様で、何というか鼻白らむ思いで読み終える事になった。 カジマナという木嶋佳苗をモチーフにしたキャラクターにフェミニストが嫌いと言わせている事から考えるに、作者は木嶋の事件を反転したフェミニズムの実践と捉えてBUTTERを書いたのだろうと思うのだが、最終的にはカジマナは『可哀想な「女」』として処理され様としていたり、親友の伶子の回復に主人公の里佳との「八日目の蝉」の様なケアの関係性が作用するかと思えば、結局は伶子が男性性に寄りかかる事によって回復した事が暗示されたり等、断面として作品を切り取ればそれっぽい場面も通して見ると何がしたかったのか分からないという場面が散見された。 特に篠井という明らかに主人公とセックスさせる為に造形された、日本文学の悪癖の様な「良いおじさん」キャラとのセックス展開を序盤では拒否する事でフェミニズム小説の矜持を見せたと思えたのに、最後の最後で伶子が寄りかかる男性性として暗示がされるというのはちょっと理解が追いつかなかった。何がしたくてあんな展開にしたんだろう。 一事が万事この調子な上、物語展開も上記の様に断絶が繰り返される為面白さも信用出来ない、物語構成も信用出来ない、その上作者の思想もいっちょ噛み以上のものは感じないという印象が最後まで拭えなかった。上手い事切り取ってあげれば面白い作品と思えるのだろうが、そこまで作家を甘やかすつもりはない。 - 2026年1月8日

「あの選挙」はなんだったのか荻上チキ気になる

「あの選挙」はなんだったのか荻上チキ気になる - 2026年1月8日

- 2026年1月6日

BUTTER柚木麻子読み始めた

BUTTER柚木麻子読み始めた - 2026年1月6日

読み終わった感想ジェンダー関連で疑問を覚える箇所が少しあったが、全体として高校生くらいからなら理解できる程度に分かりやすい本だった。 2024年刊行ならば普通なら古い本とは呼べないと思うのだが、今だにイスラエルによる虐殺・侵略が続いているため、歴史的なパレスチナ・イスラエル問題の経緯やその周辺国との関連についての学びにはなるが、情報としてはすでに「古い」と言わざるを得ないのが腹立たしい。概略としてのパレスチナ問題の歴史解説としてしか読めなくなってしまっている。その事について著者に責任は無い。しかし、感覚としての「古さ」とイスラエルへの怒りを持ちながら読むべきだと思った。 それでも遠くの地での戦争や侵略を「無かった事」と無意識に目を背けない為にも、少しだけでも勉強し続けたいと思う。

読み終わった感想ジェンダー関連で疑問を覚える箇所が少しあったが、全体として高校生くらいからなら理解できる程度に分かりやすい本だった。 2024年刊行ならば普通なら古い本とは呼べないと思うのだが、今だにイスラエルによる虐殺・侵略が続いているため、歴史的なパレスチナ・イスラエル問題の経緯やその周辺国との関連についての学びにはなるが、情報としてはすでに「古い」と言わざるを得ないのが腹立たしい。概略としてのパレスチナ問題の歴史解説としてしか読めなくなってしまっている。その事について著者に責任は無い。しかし、感覚としての「古さ」とイスラエルへの怒りを持ちながら読むべきだと思った。 それでも遠くの地での戦争や侵略を「無かった事」と無意識に目を背けない為にも、少しだけでも勉強し続けたいと思う。 - 2026年1月5日

土 地球最後のナゾ藤井一至気になる

土 地球最後のナゾ藤井一至気になる - 2026年1月4日

読み込み中...