密航のち洗濯

19件の記録

白玉庵@shfttg2025年10月20日読み終わった個人史と社会史がうまく組み合わさって、戦中から戦後にかけての在日朝鮮人をとりまく状況がかなりクリアに伝わってきた。 日本にあった様々な収容所(沖縄、もと植民地の出身者、ハンセン病、戦争孤児など)についての資料を探してみたい。 貧困と移動の関係も掘り下げたいテーマ。 重版するときには、数字表記を見直してほしい。

白玉庵@shfttg2025年10月20日読み終わった個人史と社会史がうまく組み合わさって、戦中から戦後にかけての在日朝鮮人をとりまく状況がかなりクリアに伝わってきた。 日本にあった様々な収容所(沖縄、もと植民地の出身者、ハンセン病、戦争孤児など)についての資料を探してみたい。 貧困と移動の関係も掘り下げたいテーマ。 重版するときには、数字表記を見直してほしい。

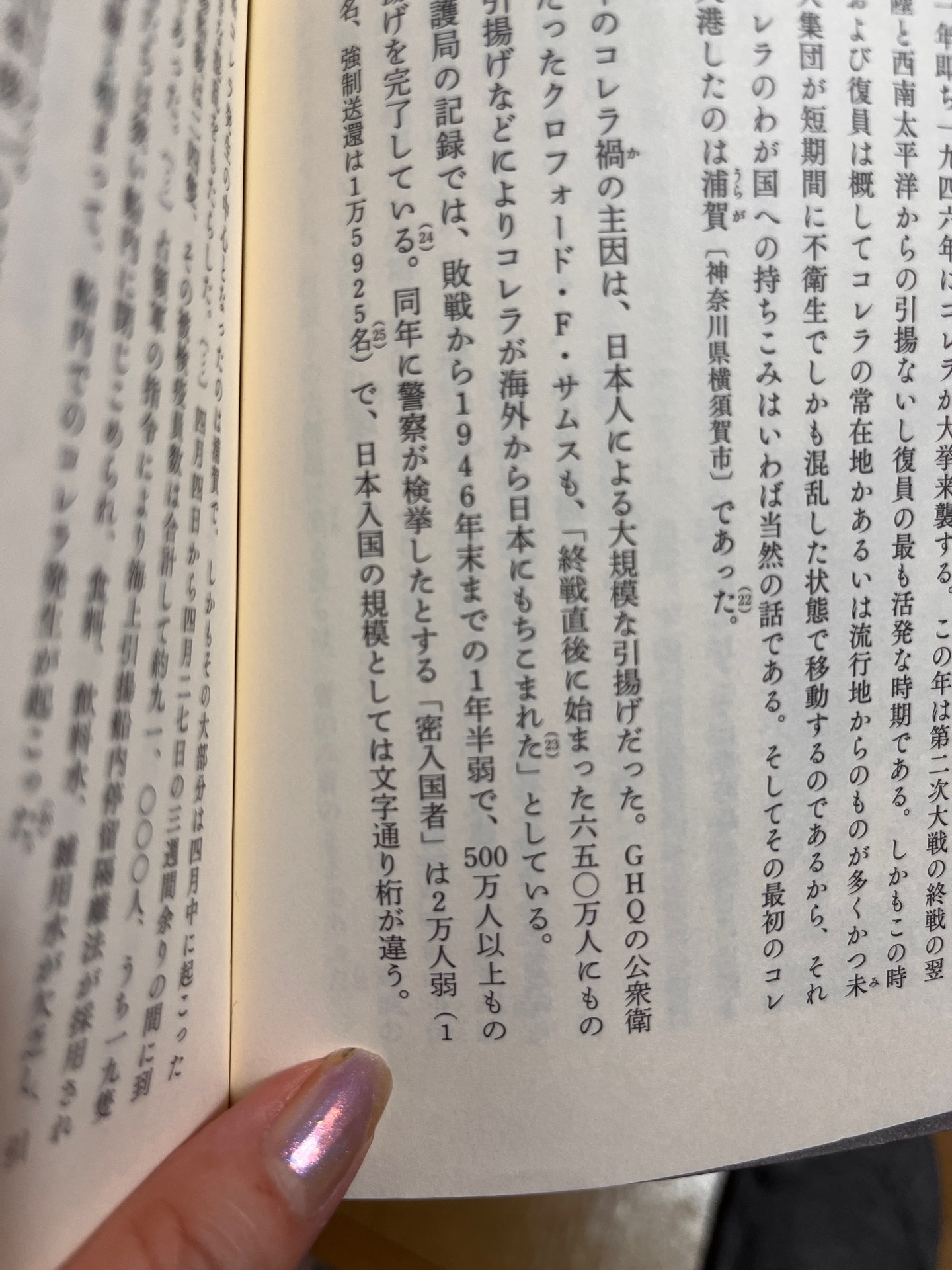

白玉庵@shfttg2025年10月16日読み始めたwebから書籍になったものを割と近い間隔で読んでいるのだが、一番うまく移行したと感じたのは『群青のハイウェイをゆけ』。フォーマットの選択ミスによりもとの魅力が減ってしまったのが『あたらしい散歩』。そしてこれは、もしかしてwebの横書きデータをそのまま持ってきた…?というのが気になって気が散っている。 算用数字の扱いにひっかかってしまう。 六五〇万人と500万人が同じページに並んでいるのはかなり気持ち悪い…。横書きだと全く気にならないんだけどな。

白玉庵@shfttg2025年10月16日読み始めたwebから書籍になったものを割と近い間隔で読んでいるのだが、一番うまく移行したと感じたのは『群青のハイウェイをゆけ』。フォーマットの選択ミスによりもとの魅力が減ってしまったのが『あたらしい散歩』。そしてこれは、もしかしてwebの横書きデータをそのまま持ってきた…?というのが気になって気が散っている。 算用数字の扱いにひっかかってしまう。 六五〇万人と500万人が同じページに並んでいるのはかなり気持ち悪い…。横書きだと全く気にならないんだけどな。

- さみ@futatabi2025年5月4日読み終わった映像作品を観ているようだった。読み終えてようやく、そもそも少なくない当時の人間が「密航」せねば自分を守れなかったというような状況の異常さと、その異常に深く関わる国でここまで過ごしていながら、ほんの数十年前に起きていたことにここまで目を向けずに、主張される被害や権利について無頓着でいられたことののんきさに、改めて驚かされる。構造の中にあると、人は人をこうもこんなに近くにいても無視できるのか。 「こうして登志子は、「朝鮮人」となり、「外国人」となった。だが、それはあくまで国家や行政がそう処理したというだけの話である。日々の生活において、その境界線は簡単に越えられるものではなく、また同時に曖昧な形で行き来するものでもあっただろう」 国籍に限らず、自分の人生を、自分のしたい時にでなく外部からの要請で気まぐれに証明させられることの暴力性。

- さみ@futatabi2025年5月2日読んでる1章の手前まで、いったん書きのこしておきたい 知らない話だ、と思った。そもそも他人のことで知っている話なんてないはずだけど、それ以上に、こういう状況にあった人々の存在自体を今のわたしは知らなかった。いや、想像はできたのにしてこなかったと言う方がしっくりくるかも。自分自身の、今足をつけている地面の、捉え方の問題。 「日本はかつて植民地化で一方的に「大日本帝国民」とみなした人々を、またもや一方的に「外国人」とみなした。そして、たとえ生き延びる術を求めて日本に戻ってきた人々であっても、日本にいてはならない「イリーガルな存在」として、追い出し得るし追い出すべき「密航者」として、印をつけて、炙り出そうとした」 学校で教わった歴史をちゃんと一つずつたしかめていけばこの通りの理解にたどり着くはず。でも、そういう教わり方をしなかったのはたしかで、そしてそのままで何ら不自由を感じずにここまで過ごしてきてしまった。序盤のこの節だけで、自分の中のもやもやとしたイメージ(理解のなさに対する罪悪感とかそれでもちゃんと調べてこなかったこととか)などがいっきにクリアになった。……と思っていたところで、こんな一節も。 「当時の地元紙が伝えた下関の様子と、尹紫遠が描いたシーンはとてもよく似ている。だが、当時の新聞をつぶさに読んでも、「密航者」たち自身の言葉はそこに存在しない。私が今、1946年について得られる情報は決してニュートラルではない。(…)だからこそ、尹紫遠が書いた意味は大きい。「密航者」として対象化された人々自身はそのとき何を感じていたのか。何を思っていたのか」 何かを知るって簡単なことではないなと改めて。今はこの本と綴られたことばを借りて、知らなかったひとつの事実をたしかめていきたい。