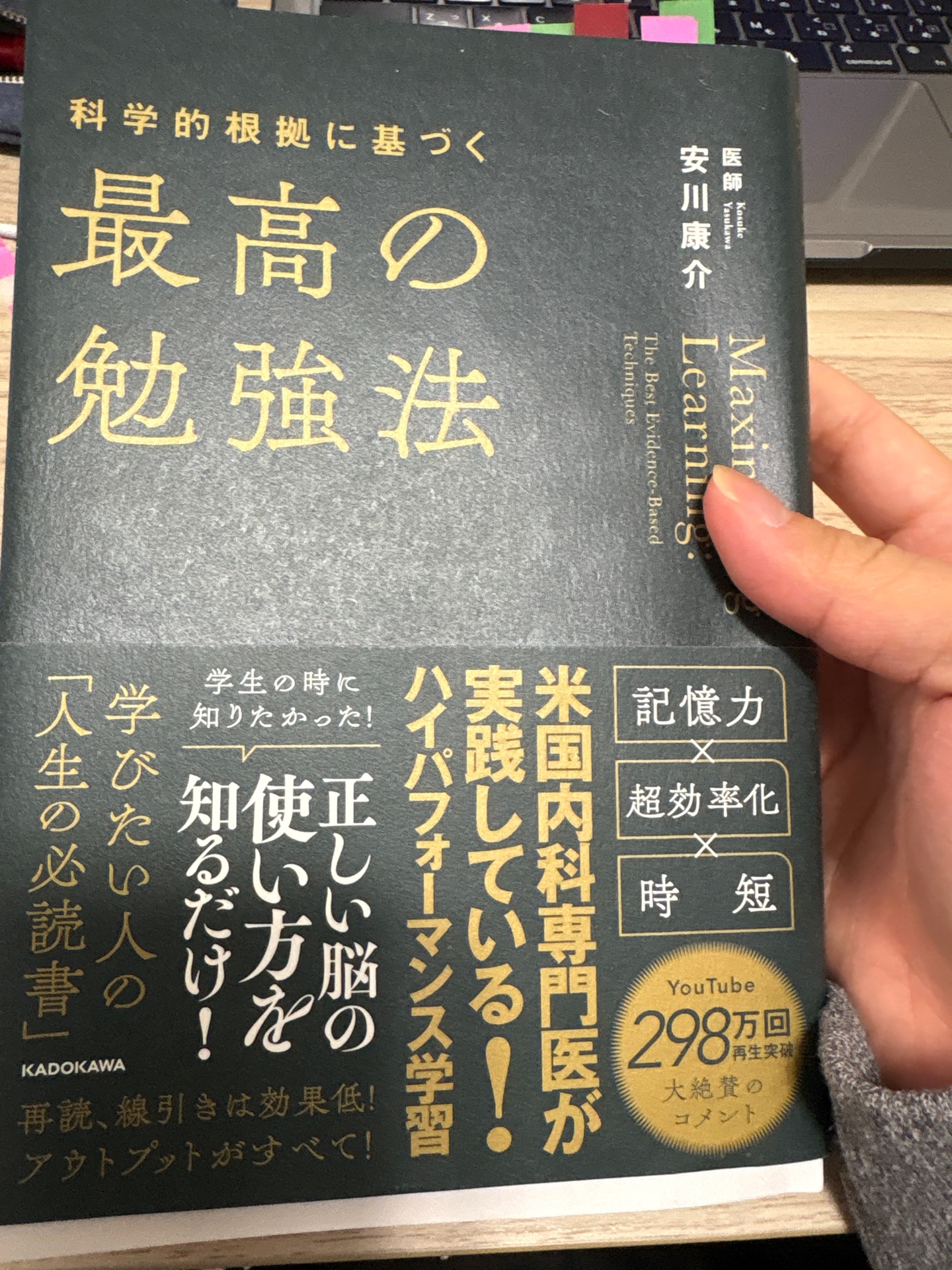

科学的根拠に基づく最高の勉強法

30件の記録

ポテナゲ(特大)@toda_5102026年1月19日買った読み終わったまた読みたい学び!感想紹介じゅうぶん読んだ読了。 マーカーが効果的でないことに驚いた(でも使う)再読は殆ど意味がないんだな。 アクティブリコール➕分散学習を繰り返していく。 この本は人生の友となりそうだ

ポテナゲ(特大)@toda_5102026年1月19日買った読み終わったまた読みたい学び!感想紹介じゅうぶん読んだ読了。 マーカーが効果的でないことに驚いた(でも使う)再読は殆ど意味がないんだな。 アクティブリコール➕分散学習を繰り返していく。 この本は人生の友となりそうだ

- なん@nandesu2026年1月11日読み終わった科学的に根拠が書いてある本大好き。 国試勉強してる自分には、すぐ活用できて楽しい。 アクティブリコール、反復学習など、普段意識せずに使ってたこともあった。 確実にこれからの自分のためになる本と確信。

ほりとも@tomokobeck2026年1月4日読み終わった人が最期に悔やむのが、機会があったのに学ばなかったこと。だから、学びたいことがあったら、すぐに始めようと、著者。ノートに書く、再読は効果がないそうで、時間を空けて繰り返すアクティブリコールが最強だそう。広東語の勉強で実践したい。

ほりとも@tomokobeck2026年1月4日読み終わった人が最期に悔やむのが、機会があったのに学ばなかったこと。だから、学びたいことがあったら、すぐに始めようと、著者。ノートに書く、再読は効果がないそうで、時間を空けて繰り返すアクティブリコールが最強だそう。広東語の勉強で実践したい。 あき@4rcoid2025年9月28日かつて読んだ医師であり米国内科専門医・米国感染症専門医である安川康介による著書。 この本は科学的根拠に基づいた効果的な勉強法について教えてくれる。 本を読んでも次の日にはどんな内容だったっけ?と忘れてしまうことが多いため、少しでも記憶に残ればいいなと思い購入。 結論としては連続的再学習が効果が高いとのこと。 方法を簡単にまとめると「何も見ずに白紙の紙に人に教えているつもりでつぶやきながら書き出し、忘れていたところは見直す、これを間隔をあけて繰り返す」。 効果的だと思われがちな再読、内容をまとめる、アンダーラインをひくといったことの注意点やその他の効果的な勉強法、記憶術の紹介などについても書かれています。 背景となるエビデンスや関連情報を知りたい方にもピッタリだと思います。 有用性の判定はダンロスキーらによる2013年の報告書が大元になっています。 報告書のPDFリンク https://www.wku.edu/senate/documents/improving_student_learning_dunlosky_2013.pdf? 著者のYoutube https://youtu.be/DDGVsAWgdYc?si=qIwbnoIkoHmrtxZh Amazonリンク https://amzn.asia/d/0vlrU8v

あき@4rcoid2025年9月28日かつて読んだ医師であり米国内科専門医・米国感染症専門医である安川康介による著書。 この本は科学的根拠に基づいた効果的な勉強法について教えてくれる。 本を読んでも次の日にはどんな内容だったっけ?と忘れてしまうことが多いため、少しでも記憶に残ればいいなと思い購入。 結論としては連続的再学習が効果が高いとのこと。 方法を簡単にまとめると「何も見ずに白紙の紙に人に教えているつもりでつぶやきながら書き出し、忘れていたところは見直す、これを間隔をあけて繰り返す」。 効果的だと思われがちな再読、内容をまとめる、アンダーラインをひくといったことの注意点やその他の効果的な勉強法、記憶術の紹介などについても書かれています。 背景となるエビデンスや関連情報を知りたい方にもピッタリだと思います。 有用性の判定はダンロスキーらによる2013年の報告書が大元になっています。 報告書のPDFリンク https://www.wku.edu/senate/documents/improving_student_learning_dunlosky_2013.pdf? 著者のYoutube https://youtu.be/DDGVsAWgdYc?si=qIwbnoIkoHmrtxZh Amazonリンク https://amzn.asia/d/0vlrU8v +oRu@tn022025年8月19日読み終わった最近、有名人の名前が思い出せないことが増えてきた。本によると想起(思い出す)回数が記憶を定着させるらしい。この一文を想起して書くだけでも違うかもしれない。そうあって欲しい💦 この本にあるように数ページ読んだら、頭の中で反芻するようにししはじめた。引き出せる記憶、使える知識を作っていきたい。 科学的に効果低い。①再読(流暢性の錯覚)、②書き写し・まとめ、③ハイライト・下線、④好みの学習スタイル) 科学的効果高い(①アクティブリコール【想起】、②プロテジェ効果(教えることで理解が深まる)、③分散学習・間隔反復(エビングハウスの忘却曲線)、④精緻的質問(なぜ?どうして?)と自己説明(自分の認知についての認定【メタ認知】)、インターリービング(交互に、ごちゃ混ぜ)) 勉強の心・技・環境を整える。(①自己関連づけ効果(何のためにやってる?意味を与える。)②自己効力感を高める(小さな成功体験を重ねる。)③内発的な目標、④場所を変えてみる(環境的文脈)、⑤スキマ学習、⑥教材は、易→難しい、⑦スマホを部屋の外に、⑧デフォルトモードネットワーク(ボッーっとしてるとき)が記憶の定着に、⑨睡眠は7時間以上、⑩睡眠前の水分、寝る6時間前のカフェイン、当然アルコールも注意、11 運動がBDNF(脳由来神経栄養因子というタンパク質)を増やす。150分/週)

+oRu@tn022025年8月19日読み終わった最近、有名人の名前が思い出せないことが増えてきた。本によると想起(思い出す)回数が記憶を定着させるらしい。この一文を想起して書くだけでも違うかもしれない。そうあって欲しい💦 この本にあるように数ページ読んだら、頭の中で反芻するようにししはじめた。引き出せる記憶、使える知識を作っていきたい。 科学的に効果低い。①再読(流暢性の錯覚)、②書き写し・まとめ、③ハイライト・下線、④好みの学習スタイル) 科学的効果高い(①アクティブリコール【想起】、②プロテジェ効果(教えることで理解が深まる)、③分散学習・間隔反復(エビングハウスの忘却曲線)、④精緻的質問(なぜ?どうして?)と自己説明(自分の認知についての認定【メタ認知】)、インターリービング(交互に、ごちゃ混ぜ)) 勉強の心・技・環境を整える。(①自己関連づけ効果(何のためにやってる?意味を与える。)②自己効力感を高める(小さな成功体験を重ねる。)③内発的な目標、④場所を変えてみる(環境的文脈)、⑤スキマ学習、⑥教材は、易→難しい、⑦スマホを部屋の外に、⑧デフォルトモードネットワーク(ボッーっとしてるとき)が記憶の定着に、⑨睡眠は7時間以上、⑩睡眠前の水分、寝る6時間前のカフェイン、当然アルコールも注意、11 運動がBDNF(脳由来神経栄養因子というタンパク質)を増やす。150分/週)