松本真波

@_mm177177

朗読活動(主に日本近現代文学)をしています。

最近の本を知る・記録したいと思いアカウントを作成。好きな本は、宮本輝さんの『錦繍』。

- 2026年2月12日

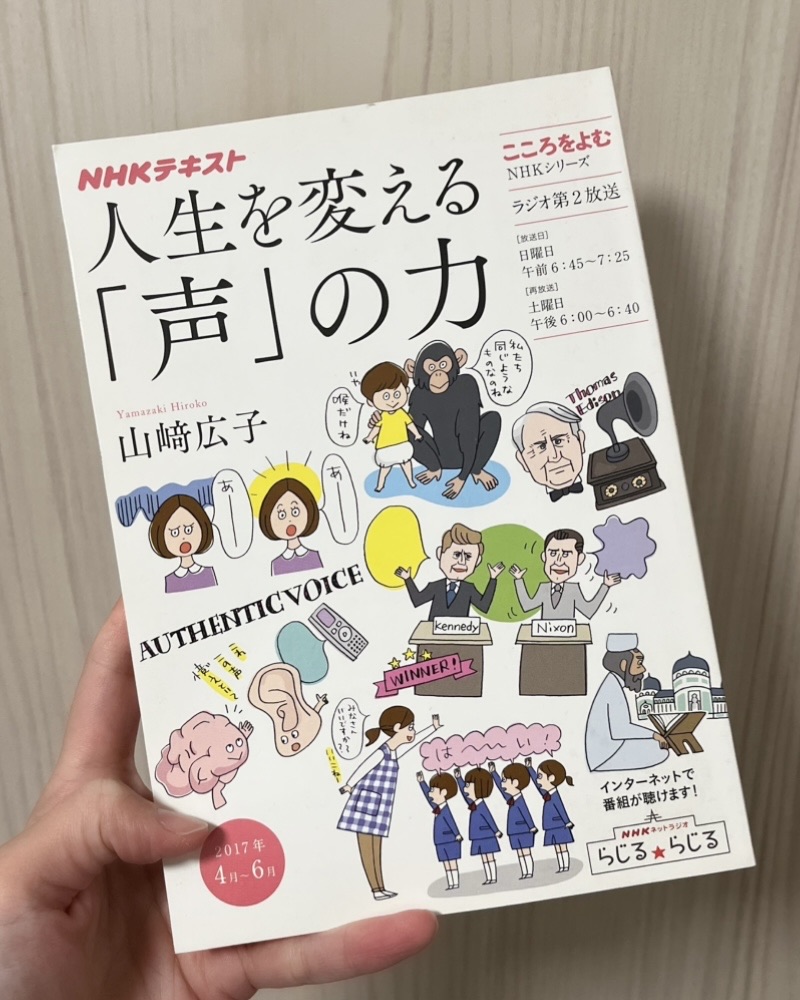

読書日記読み終わった@ 自宅とても面白い本だった。 発声方法や話し方を扱う本はたくさんあるけれど、「声」そのものに焦点を当てたものは多くないのではないだろうか。 声を発する/聴く仕組みの解説はもちろん、なぜ声に様々な情報が含まれてしまうか。なぜ声が時として言葉以上に人の心を動かしてしまうのか。その理由が記されていた。しかも、海外では声による占い(声を聴いてその人の生い立ち等が分かる)や、医療行為(患者の病気の原因を突き止める)があるのだとか。事実、筆者はある人物の声を聴いて重病患者(癌だった)であることを見抜いた経験があるらしい。 だが、この本で一番発見があったのは「オーセンティック・ヴォイス」という存在。一人一人が持つ「本物の声」について、目から鱗の内容ばかりであった。 この本に記されている「声」の力についてもっと学びたいと思った。と同時に、もっと広く(すべての人が)知って欲しいと思った。切実に。

読書日記読み終わった@ 自宅とても面白い本だった。 発声方法や話し方を扱う本はたくさんあるけれど、「声」そのものに焦点を当てたものは多くないのではないだろうか。 声を発する/聴く仕組みの解説はもちろん、なぜ声に様々な情報が含まれてしまうか。なぜ声が時として言葉以上に人の心を動かしてしまうのか。その理由が記されていた。しかも、海外では声による占い(声を聴いてその人の生い立ち等が分かる)や、医療行為(患者の病気の原因を突き止める)があるのだとか。事実、筆者はある人物の声を聴いて重病患者(癌だった)であることを見抜いた経験があるらしい。 だが、この本で一番発見があったのは「オーセンティック・ヴォイス」という存在。一人一人が持つ「本物の声」について、目から鱗の内容ばかりであった。 この本に記されている「声」の力についてもっと学びたいと思った。と同時に、もっと広く(すべての人が)知って欲しいと思った。切実に。 - 2026年1月31日

- 2026年1月31日

1月の本アンドレ・マルロー,向田邦子,堀田郷弘,大下宇陀児,宇野千代,川上弘美,渡辺温,獅子文六,西崎憲,須賀敦子読書日記読み終わった@ 自宅ギリギリだがなんとか一月中に読み終えることが出来た。今回もとても面白かった。日本の様々な正月の様子を切り取った作品が並ぶのだが、徐々に海外の正月へと移っていく。全く自分の知らない世界で、読んでいるとこちらもちょっとした旅行をしたような気になった。最後にはやはり日本に戻ってくるのだが、さすが川上弘美さんの作品。不思議な情緒があって面白い。「良い一月だったな」と、本を閉じると同時に自然と思われた。

1月の本アンドレ・マルロー,向田邦子,堀田郷弘,大下宇陀児,宇野千代,川上弘美,渡辺温,獅子文六,西崎憲,須賀敦子読書日記読み終わった@ 自宅ギリギリだがなんとか一月中に読み終えることが出来た。今回もとても面白かった。日本の様々な正月の様子を切り取った作品が並ぶのだが、徐々に海外の正月へと移っていく。全く自分の知らない世界で、読んでいるとこちらもちょっとした旅行をしたような気になった。最後にはやはり日本に戻ってくるのだが、さすが川上弘美さんの作品。不思議な情緒があって面白い。「良い一月だったな」と、本を閉じると同時に自然と思われた。 - 2026年1月18日

- 2026年1月17日

アンデルセン自伝ハンス・クリスチャン・アンデルセン,大畑末吉読書日記読み始めた@ サンマルクカフェ 三鷹駅南口店"私の生涯は波乱に富んだ幸福な一生であった。それはさながら一編の美しい物語(メルヘン)である。" 出だしのこの一文でもう強く引きつけられた。アンデルセンは自伝でありながらも一つの物語として書いているらしい。アンデルセンの生活は決して平穏なものではなかったはずだ。それをどのように幸福なメルヘンとして描いているのか、とても楽しみである。

アンデルセン自伝ハンス・クリスチャン・アンデルセン,大畑末吉読書日記読み始めた@ サンマルクカフェ 三鷹駅南口店"私の生涯は波乱に富んだ幸福な一生であった。それはさながら一編の美しい物語(メルヘン)である。" 出だしのこの一文でもう強く引きつけられた。アンデルセンは自伝でありながらも一つの物語として書いているらしい。アンデルセンの生活は決して平穏なものではなかったはずだ。それをどのように幸福なメルヘンとして描いているのか、とても楽しみである。 - 2026年1月13日

読書日記読み終わった@ 自宅作者は最初に「あくまでフィクションですよ」と書いてはいるが、巻末にある解説を読むとどうやら光太郎智恵子の人物像はかなり本物に近いようで。「『智恵子抄』を読むのなら、まずはこの本を読むべき」と以前人からアドバイスを貰ったのだが大いに頷ける。 まるで天上の愛を地上に実現したかのような二人の生活を、佐藤春夫が優しく丁寧な文章で描写していく。時には光太郎の詩が挿入される為、その詩の言葉がより立体的に立ち上がってくる。詩を普段読まない私でもその背景に触れると、詩の言葉一つ一つをじっくり味わうことができた。 それによって、『智恵子抄』がただの悲しみ溢れる詩集ではない事に気が付いた。あれは光太郎が悲嘆を綴ったものではなく、きっと「愛の讃歌」を綴ったものなのだろうと思う。 けれども一方で、彼らの生活を美談にして良いものか女性として少し気になる所はある。(智恵子は光太郎と一緒で確かに幸福であったのだろうが、あの困窮生活が彼女の精神病を招いた気もしないでもない)

読書日記読み終わった@ 自宅作者は最初に「あくまでフィクションですよ」と書いてはいるが、巻末にある解説を読むとどうやら光太郎智恵子の人物像はかなり本物に近いようで。「『智恵子抄』を読むのなら、まずはこの本を読むべき」と以前人からアドバイスを貰ったのだが大いに頷ける。 まるで天上の愛を地上に実現したかのような二人の生活を、佐藤春夫が優しく丁寧な文章で描写していく。時には光太郎の詩が挿入される為、その詩の言葉がより立体的に立ち上がってくる。詩を普段読まない私でもその背景に触れると、詩の言葉一つ一つをじっくり味わうことができた。 それによって、『智恵子抄』がただの悲しみ溢れる詩集ではない事に気が付いた。あれは光太郎が悲嘆を綴ったものではなく、きっと「愛の讃歌」を綴ったものなのだろうと思う。 けれども一方で、彼らの生活を美談にして良いものか女性として少し気になる所はある。(智恵子は光太郎と一緒で確かに幸福であったのだろうが、あの困窮生活が彼女の精神病を招いた気もしないでもない) - 2026年1月11日

- 2026年1月10日

1月の本アンドレ・マルロー,向田邦子,堀田郷弘,大下宇陀児,宇野千代,川上弘美,渡辺温,獅子文六,西崎憲,須賀敦子読書日記読んでる@ 自宅エリザベス・グージ作(高山直之訳)『日する羊飼いとその恋人』がとても面白かった。少し長さはあるのだが、ぐんぐん読み進めてしまい夢中になった。なんだか洋画を一本見終えたかのような読後感。読みながらドキドキしたり、主人公の女性を応援したり。そして最後にはどこかホッとした、清々しい気分を味わった。今のところ一番のお気に入りの作品。

1月の本アンドレ・マルロー,向田邦子,堀田郷弘,大下宇陀児,宇野千代,川上弘美,渡辺温,獅子文六,西崎憲,須賀敦子読書日記読んでる@ 自宅エリザベス・グージ作(高山直之訳)『日する羊飼いとその恋人』がとても面白かった。少し長さはあるのだが、ぐんぐん読み進めてしまい夢中になった。なんだか洋画を一本見終えたかのような読後感。読みながらドキドキしたり、主人公の女性を応援したり。そして最後にはどこかホッとした、清々しい気分を味わった。今のところ一番のお気に入りの作品。 - 2026年1月7日

到達のアクタ(3)信楽優楽読書日記読み終わった買った読み始めた電子書籍@ 自宅今回はあまり主人公に派手な動きは見られず、別のキャラクターがピックアップされ始めた感じで。(少し残念) でもその二人の絡みによって次巻にドーンッ!と大きな展開がありそうで楽しみ。メソッド演技法に様々な理論で立ち向かうアリサちゃんが好きなのでめっちゃ応援してる。次巻も買います。

到達のアクタ(3)信楽優楽読書日記読み終わった買った読み始めた電子書籍@ 自宅今回はあまり主人公に派手な動きは見られず、別のキャラクターがピックアップされ始めた感じで。(少し残念) でもその二人の絡みによって次巻にドーンッ!と大きな展開がありそうで楽しみ。メソッド演技法に様々な理論で立ち向かうアリサちゃんが好きなのでめっちゃ応援してる。次巻も買います。 - 2026年1月7日

- 2026年1月7日

絵のない絵本アンデルセン,山室静,岩崎ちひろ読書日記読み終わったまた読みたい@ 自宅物悲しい話が多い印象だが、それでも最後まで読むと「読んで良かったな」と思わせる一冊。アンデルセンの豊かな心が捉えた人間の営み、そして自然の描写が美しいと思う。 また翻訳者・山室静さんの後書きが良かった。私がこの作品にどうしても心惹かれるのは「若々しい少年少女の無邪気さ」や「寂しく生きて死んでゆく無名の人々への深い同情」が物語からじんわり胸に沁みてくるからだと分かった。 アンデルセンの生涯や代表作『即興詩人』『自伝』に触れた後、再びこの本を読むとまた響くものが変わるかもしれない。きっとまた読み直そうと思う。

絵のない絵本アンデルセン,山室静,岩崎ちひろ読書日記読み終わったまた読みたい@ 自宅物悲しい話が多い印象だが、それでも最後まで読むと「読んで良かったな」と思わせる一冊。アンデルセンの豊かな心が捉えた人間の営み、そして自然の描写が美しいと思う。 また翻訳者・山室静さんの後書きが良かった。私がこの作品にどうしても心惹かれるのは「若々しい少年少女の無邪気さ」や「寂しく生きて死んでゆく無名の人々への深い同情」が物語からじんわり胸に沁みてくるからだと分かった。 アンデルセンの生涯や代表作『即興詩人』『自伝』に触れた後、再びこの本を読むとまた響くものが変わるかもしれない。きっとまた読み直そうと思う。 - 2026年1月7日

- 2026年1月7日

絵のない絵本アンデルセン,山室静,岩崎ちひろ読書日記読んでる@ 自宅やはり慣れ親しんだ訳と異なるとたまに違和感を覚えるが、違う訳だからこそ「こんなお話だったっけ!?いいなあ」と新たに感動するお話もあった。新しい体験として、同じ作品を違う翻訳で読むのは良いものだ。一番大きな違いは、この本の場合月が男性のようにして語られている点だが、最初こそ違和感があれどもう慣れた。きっと優しく低い声で絵描きに物語を語ったに違いない。 残りあと数話となった。引き続き、じっくり読んでいきたい。

絵のない絵本アンデルセン,山室静,岩崎ちひろ読書日記読んでる@ 自宅やはり慣れ親しんだ訳と異なるとたまに違和感を覚えるが、違う訳だからこそ「こんなお話だったっけ!?いいなあ」と新たに感動するお話もあった。新しい体験として、同じ作品を違う翻訳で読むのは良いものだ。一番大きな違いは、この本の場合月が男性のようにして語られている点だが、最初こそ違和感があれどもう慣れた。きっと優しく低い声で絵描きに物語を語ったに違いない。 残りあと数話となった。引き続き、じっくり読んでいきたい。 - 2026年1月4日

1月の本アンドレ・マルロー,向田邦子,堀田郷弘,大下宇陀児,宇野千代,川上弘美,渡辺温,獅子文六,西崎憲,須賀敦子読書日記読み始めた@ 自宅今日から読み始める。 まだ数編しか読んでいないが、正月にふさわしい読後朗らかな気持ちになる作品が続いた。これからの作品も楽しみである。

1月の本アンドレ・マルロー,向田邦子,堀田郷弘,大下宇陀児,宇野千代,川上弘美,渡辺温,獅子文六,西崎憲,須賀敦子読書日記読み始めた@ 自宅今日から読み始める。 まだ数編しか読んでいないが、正月にふさわしい読後朗らかな気持ちになる作品が続いた。これからの作品も楽しみである。 - 2026年1月1日

- 2025年12月27日

眼球綺譚綾辻行人読書日記読み終わった@ 自宅『眼球綺譚』読了。 怖かった。とあるシーンでは初めて文章に書かれた描写に体が強張って、思わず口をあんぐり開けて堪えながら読んでいた。い、痛い。。。 そして、この短編集の最後を飾るにふさわしい作品でした。今まで読んできた短編(のテーマ)が一つに絡まってまとまってこの綺譚に辿り着いた感じ。そう「綺」譚なんですよね。 私は本当にホラーが苦手で、読み終えた今も決して心地よい状態ではないのですが、読んで良かったなと思う一冊でした。

眼球綺譚綾辻行人読書日記読み終わった@ 自宅『眼球綺譚』読了。 怖かった。とあるシーンでは初めて文章に書かれた描写に体が強張って、思わず口をあんぐり開けて堪えながら読んでいた。い、痛い。。。 そして、この短編集の最後を飾るにふさわしい作品でした。今まで読んできた短編(のテーマ)が一つに絡まってまとまってこの綺譚に辿り着いた感じ。そう「綺」譚なんですよね。 私は本当にホラーが苦手で、読み終えた今も決して心地よい状態ではないのですが、読んで良かったなと思う一冊でした。 - 2025年12月25日

眼球綺譚綾辻行人読書日記読んでる@ 自宅『人形』読了。 とても良かった。グロテスクな描写はないが、主人公同様、読み進めると読者であるこちらも不安が募っていく。「まさか」と思い至った時にはもう最終ページ。「世にも奇妙な物語」のようなオチではあるが、精神的に自分自身をこう捉える事(度々自分は別の人間に変わっている)は誰でもあり得るのかもしれない。

眼球綺譚綾辻行人読書日記読んでる@ 自宅『人形』読了。 とても良かった。グロテスクな描写はないが、主人公同様、読み進めると読者であるこちらも不安が募っていく。「まさか」と思い至った時にはもう最終ページ。「世にも奇妙な物語」のようなオチではあるが、精神的に自分自身をこう捉える事(度々自分は別の人間に変わっている)は誰でもあり得るのかもしれない。 - 2025年12月25日

眼球綺譚綾辻行人読書日記読んでる@ 自宅『鉄橋』読了。 王道のホラーという感じで、ホラーの苦手な私にも読み易かった。途中までは至って普通の小説のようであったが、ラストでゾクっとさせてくる。なんとなくオチが読めても、やはりドキドキさせるのはさすがである。

眼球綺譚綾辻行人読書日記読んでる@ 自宅『鉄橋』読了。 王道のホラーという感じで、ホラーの苦手な私にも読み易かった。途中までは至って普通の小説のようであったが、ラストでゾクっとさせてくる。なんとなくオチが読めても、やはりドキドキさせるのはさすがである。 - 2025年12月25日

眼球綺譚綾辻行人読書日記読んでる@ 自宅『バースデー・プレゼント』読了。 そうか。誕生日は新しい歳の自分が生まれる日なのか。それはつまり、それまでの自分が終わる日。奇妙なバースデープレゼント、それを受け取る時は不気味ながらも神聖な儀式のようでもあって、読んでいて不思議な感覚だった。 しかし……これも一つの愛の物語なのだろうか。本当に人間て怖いな。

眼球綺譚綾辻行人読書日記読んでる@ 自宅『バースデー・プレゼント』読了。 そうか。誕生日は新しい歳の自分が生まれる日なのか。それはつまり、それまでの自分が終わる日。奇妙なバースデープレゼント、それを受け取る時は不気味ながらも神聖な儀式のようでもあって、読んでいて不思議な感覚だった。 しかし……これも一つの愛の物語なのだろうか。本当に人間て怖いな。 - 2025年12月24日

眼球綺譚綾辻行人読書日記読んでる@ 自宅『特別料理』読了。 タイトルから容易にその料理の材料を想像できるが、そこに至るまでがなんともグロテスクでホラーであった。読んでいて胃がムカムカした(要は気持ち悪くなった)。 その特別料理がラストに向かってどのように登場するのだらうかとドキドキしながら、また同時に、食の好みが普通であった妻がどう変化していくのか?主人公自身、相手の言葉にどう丸め込まれていくのか?等々、小説として楽しく読めた。と、冷静に分析している自分に驚いた。ホラーが苦手な私もだいぶ慣れてきたのであろうか笑

眼球綺譚綾辻行人読書日記読んでる@ 自宅『特別料理』読了。 タイトルから容易にその料理の材料を想像できるが、そこに至るまでがなんともグロテスクでホラーであった。読んでいて胃がムカムカした(要は気持ち悪くなった)。 その特別料理がラストに向かってどのように登場するのだらうかとドキドキしながら、また同時に、食の好みが普通であった妻がどう変化していくのか?主人公自身、相手の言葉にどう丸め込まれていくのか?等々、小説として楽しく読めた。と、冷静に分析している自分に驚いた。ホラーが苦手な私もだいぶ慣れてきたのであろうか笑

読み込み中...