つたゐ

@tutai_k

- 2026年2月15日

原発一揆針谷勉読み終わった福島第一原発の事故により、飼育していた家畜の殺処分を命じられた農家。しかし、牛の世話をし続ける人がいた。 震災直後から牧場に通い牛の世話をし、東京に通って現状や反原発を訴える吉沢さんの記録。 牛や豚の可愛い写真もあるけれど、当然ショッキングな写真もたくさん収録されている。けれどこれは「人間の責任」でもある。受け止めづらいけれど、少しずつでいいからページを開きたいなと思う。 ゆっくり読めてよかった。

原発一揆針谷勉読み終わった福島第一原発の事故により、飼育していた家畜の殺処分を命じられた農家。しかし、牛の世話をし続ける人がいた。 震災直後から牧場に通い牛の世話をし、東京に通って現状や反原発を訴える吉沢さんの記録。 牛や豚の可愛い写真もあるけれど、当然ショッキングな写真もたくさん収録されている。けれどこれは「人間の責任」でもある。受け止めづらいけれど、少しずつでいいからページを開きたいなと思う。 ゆっくり読めてよかった。 - 2026年2月5日

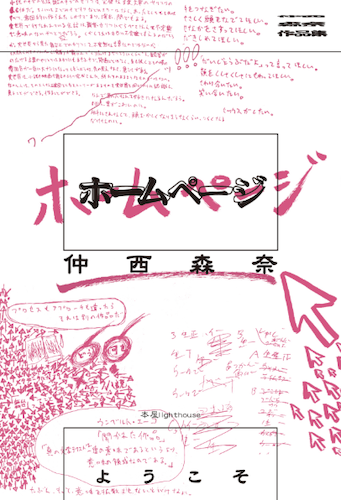

ホームページ仲西森奈読み終わった夢中で読んだ。 短歌、小説、随想、日記。「ホームページ」のタイトルどおり、目次は「ホームページ」らしいカテゴリ分けがされていて、どこからでも読みたいところから読むこともできたし、書物のように頭から読んでいくこともできた。 私は頭から読んだ。本のあちこちに散りばめられた長編小説を、更新されるのを追うように、散り散りに読んでいく。間に挟まる短歌、随想、詩。続きを読むのが待ちきれないし、「この筆者の書くものを全て追いたい」という、「あの頃」の渇望が蘇ってきて、すごく充実した読書だった。

ホームページ仲西森奈読み終わった夢中で読んだ。 短歌、小説、随想、日記。「ホームページ」のタイトルどおり、目次は「ホームページ」らしいカテゴリ分けがされていて、どこからでも読みたいところから読むこともできたし、書物のように頭から読んでいくこともできた。 私は頭から読んだ。本のあちこちに散りばめられた長編小説を、更新されるのを追うように、散り散りに読んでいく。間に挟まる短歌、随想、詩。続きを読むのが待ちきれないし、「この筆者の書くものを全て追いたい」という、「あの頃」の渇望が蘇ってきて、すごく充実した読書だった。 - 2026年2月4日

そいつはほんとに敵なのか碇雪恵読み終わっためちゃ面白かった!自分とは支持政党が違う人に話を聞きにいく、その対談も載っていたのがよかった。 一つの属性や言葉から相手を見てしまうことってやっぱ違うよなと思うし、「そいつはほんとに敵なのか」というタイトルに何度でも帰ってくる。 相手はいろんな来歴や気持ちを抱いている人間なんだよな。それを一言で敵と切り捨ててしまいたくはないなと思った。

そいつはほんとに敵なのか碇雪恵読み終わっためちゃ面白かった!自分とは支持政党が違う人に話を聞きにいく、その対談も載っていたのがよかった。 一つの属性や言葉から相手を見てしまうことってやっぱ違うよなと思うし、「そいつはほんとに敵なのか」というタイトルに何度でも帰ってくる。 相手はいろんな来歴や気持ちを抱いている人間なんだよな。それを一言で敵と切り捨ててしまいたくはないなと思った。 - 2026年2月1日

チュコトカ 始まりの旅後藤悠樹読み終わった星野道夫の「旅をする木」「森と氷河と鯨」、そして星野が旅で出会ったある家族の写真を手に、チュコト半島へと旅立ち、そこで過ごした日々を写真と日記で記録した本。 発売前からすごく読みたくて楽しみにしていた。 チュコトへ辿り着くまで、そしてその場所で暮らしたことが、さっぱりしているけれど丁寧に描かれていて、とてもよかった。 私もいつか星野道夫が訪れた場所を、彼の本を持って旅をしたいと思っている。 著者が星野の本を手に旅したように、著者は自分の本を手に誰かが旅に出ることを信じている。書物と旅への信頼が、灯火のように心に残る。

チュコトカ 始まりの旅後藤悠樹読み終わった星野道夫の「旅をする木」「森と氷河と鯨」、そして星野が旅で出会ったある家族の写真を手に、チュコト半島へと旅立ち、そこで過ごした日々を写真と日記で記録した本。 発売前からすごく読みたくて楽しみにしていた。 チュコトへ辿り着くまで、そしてその場所で暮らしたことが、さっぱりしているけれど丁寧に描かれていて、とてもよかった。 私もいつか星野道夫が訪れた場所を、彼の本を持って旅をしたいと思っている。 著者が星野の本を手に旅したように、著者は自分の本を手に誰かが旅に出ることを信じている。書物と旅への信頼が、灯火のように心に残る。 - 2026年1月20日

緑の牢獄 沖縄西表炭坑に眠る台湾の記憶片岡力,黄インイク,黒木夏兒読みたい

緑の牢獄 沖縄西表炭坑に眠る台湾の記憶片岡力,黄インイク,黒木夏兒読みたい - 2026年1月16日

- 2026年1月13日

八甲田山死の彷徨新田次郎読み終わったおもしろすぎた。 しかしなんというか、軍隊の愚かさとか、「変えられなさ」ってなんなんだ…という気持ち。今の日本でもそうなるのかなとか、でもそこまで我々の世代は軍人に対して「絶対」を持っていないだろうという希望もある気はしつつ。一気に読んでしまった。

八甲田山死の彷徨新田次郎読み終わったおもしろすぎた。 しかしなんというか、軍隊の愚かさとか、「変えられなさ」ってなんなんだ…という気持ち。今の日本でもそうなるのかなとか、でもそこまで我々の世代は軍人に対して「絶対」を持っていないだろうという希望もある気はしつつ。一気に読んでしまった。 - 2026年1月10日

- 2026年1月10日

八甲田山死の彷徨新田次郎読んでる@ 八戸ブックセンター青森にいるので読んでる。 「とにかく、人が動けば金がかかる。その金がないからなにかと言えば精神で補えという。精神だけであの寒さに勝てるものでますか、胸まで埋もれてしまうようなあの深雪に勝てるものですか、どうも我が軍の首脳部には、物象を無視して、精神主義に片寄ろうとする傾向がある。危険だ。極めて危険なことだ」という部分に、日露戦争前夜から変わらない「日本」を見てげんなりしているところ

八甲田山死の彷徨新田次郎読んでる@ 八戸ブックセンター青森にいるので読んでる。 「とにかく、人が動けば金がかかる。その金がないからなにかと言えば精神で補えという。精神だけであの寒さに勝てるものでますか、胸まで埋もれてしまうようなあの深雪に勝てるものですか、どうも我が軍の首脳部には、物象を無視して、精神主義に片寄ろうとする傾向がある。危険だ。極めて危険なことだ」という部分に、日露戦争前夜から変わらない「日本」を見てげんなりしているところ - 2026年1月6日

こうしてイギリスから熊がいなくなりましたミック・ジャクソン,田内志文読み終わった

こうしてイギリスから熊がいなくなりましたミック・ジャクソン,田内志文読み終わった - 2025年12月31日

動物たちのインターネット 生きものたちの知られざる知性と驚異のネットワークマーティン・ヴィケルスキー読み終わったシュバシコウのハンジの話が面白かった。 仲間とはぐれてダイサギの仲間に加わって渡りをしたこととか。このあいだ近所に迷子のハクガンがきたけど、ハクガンはカモたちと一緒に行動していた。 冬鳥たちはその森のシジュウカラが森のことを知っているから頼ることとかを思い出した。

動物たちのインターネット 生きものたちの知られざる知性と驚異のネットワークマーティン・ヴィケルスキー読み終わったシュバシコウのハンジの話が面白かった。 仲間とはぐれてダイサギの仲間に加わって渡りをしたこととか。このあいだ近所に迷子のハクガンがきたけど、ハクガンはカモたちと一緒に行動していた。 冬鳥たちはその森のシジュウカラが森のことを知っているから頼ることとかを思い出した。

- 2025年12月29日

- 2025年12月24日

- 2025年12月10日

逃げないカワウ卯田宗平読み終わった中国江西省で目撃したカワウ漁。船端から伸びた複数の止まり木にカワウが繋がれずに止まっていて、さらに水中に放されたカワウは船に追従してくる。逃げようと思えば逃げられそうに見えるのに、なぜか「逃げない」カワウたちを追った本。 カワウって海にもいるしデカめの池があるとコロニー作ってるし、川で羽を乾かしてるし、見る機会が多いんだけど、コロニーの糞害やら漁業の食害、鳥好きのなかでは「なんかどこにでもいるから」ってあんまり注目されなかったり…(長良川の鵜飼はウミウ)そんなカワウに漁をさせてる人たちに密着して、一体どんな漁法なのか、逃げない鵜飼漁カワウはどう育つのかをコンパクトに、徹底的に書いていてめちゃめちゃおもしろかった。 このカワウは人間の仕事をしてもらうために人工繁殖して、人間にしっかり慣らされているんだけど、こういうのができるのはもともとコロニーで生活するちょっと鈍感な順応性があるからだったり、カワウのジェネラリスト(どんな魚でも食べる)性質と、現地の人の淡水魚はなんでも食べる文化が合致してるから成り立ってるとか、生き物の生態と人間の文化の重なりを感じられるのがとても良かった。

逃げないカワウ卯田宗平読み終わった中国江西省で目撃したカワウ漁。船端から伸びた複数の止まり木にカワウが繋がれずに止まっていて、さらに水中に放されたカワウは船に追従してくる。逃げようと思えば逃げられそうに見えるのに、なぜか「逃げない」カワウたちを追った本。 カワウって海にもいるしデカめの池があるとコロニー作ってるし、川で羽を乾かしてるし、見る機会が多いんだけど、コロニーの糞害やら漁業の食害、鳥好きのなかでは「なんかどこにでもいるから」ってあんまり注目されなかったり…(長良川の鵜飼はウミウ)そんなカワウに漁をさせてる人たちに密着して、一体どんな漁法なのか、逃げない鵜飼漁カワウはどう育つのかをコンパクトに、徹底的に書いていてめちゃめちゃおもしろかった。 このカワウは人間の仕事をしてもらうために人工繁殖して、人間にしっかり慣らされているんだけど、こういうのができるのはもともとコロニーで生活するちょっと鈍感な順応性があるからだったり、カワウのジェネラリスト(どんな魚でも食べる)性質と、現地の人の淡水魚はなんでも食べる文化が合致してるから成り立ってるとか、生き物の生態と人間の文化の重なりを感じられるのがとても良かった。 - 2025年12月2日

石牟礼道子と〈古典〉の水脈山田悠介,後藤隆基,野田研一読みたい

石牟礼道子と〈古典〉の水脈山田悠介,後藤隆基,野田研一読みたい - 2025年12月2日

あたらし島のオードリー川上和人,箕輪義隆読み終わったあたらし島のオードリー』川上和人・文 箕輪義隆・絵 アリス館 読みたいと思っていた絵本が届き、読んでめっちゃよすぎた。 カツオドリの女の子「オードリー」の生まれた島が噴火で変化し、「あたらし島」に。溶岩に飲まれて生き物の気配もなくなったあたらし島にそれでもオードリーはペアのガステルと、巣を作る…。 オードリーはガステルとのあいだにかわいい雛を育てました、というおしまいにはたどりつかなくて、そこがあまりにもいとおしい。水没した卵をカニが食い、そのそばで羽繕いをして眠る二羽…。 「読みたかった」物語がここにあった…。゚(゚´ω`゚)゚。

あたらし島のオードリー川上和人,箕輪義隆読み終わったあたらし島のオードリー』川上和人・文 箕輪義隆・絵 アリス館 読みたいと思っていた絵本が届き、読んでめっちゃよすぎた。 カツオドリの女の子「オードリー」の生まれた島が噴火で変化し、「あたらし島」に。溶岩に飲まれて生き物の気配もなくなったあたらし島にそれでもオードリーはペアのガステルと、巣を作る…。 オードリーはガステルとのあいだにかわいい雛を育てました、というおしまいにはたどりつかなくて、そこがあまりにもいとおしい。水没した卵をカニが食い、そのそばで羽繕いをして眠る二羽…。 「読みたかった」物語がここにあった…。゚(゚´ω`゚)゚。 - 2025年11月26日

- 2025年11月24日

真実に捧げる祈りアンジェライン・ブーリー,吉田育未読んでる読み始めた文フリ東京→大阪大学でのシンポジウムという長距離移動の二日間だったので、電車移動のあいだずっと『真実に捧げる祈り』アンジェライン・ブーイー(吉田育未訳・早川書房)読んでた。 ハヤカワポケミス570ページ超で、全然読み終わらない!!!! オブジワ族の父を持つ少女ドナスが、自分のルーツやコミュニティの中で起きている時間を追っていくミステリ小説。少女/少年期の繊細だけど雑な人間関係や、「大人?!そんな気軽にセックスや性病の話とかするんだ?!」とか軽快で面白いコミュニティを書きながら、一方でルーツによる差別や偏見をしっかり書く、そこに物語の主軸が置かれているお話でもある。めちゃめちゃ面白く読んでて、分厚くていつまでもページは進まないが「まだこれだけ読める!!!」って今すごい幸せ。

真実に捧げる祈りアンジェライン・ブーリー,吉田育未読んでる読み始めた文フリ東京→大阪大学でのシンポジウムという長距離移動の二日間だったので、電車移動のあいだずっと『真実に捧げる祈り』アンジェライン・ブーイー(吉田育未訳・早川書房)読んでた。 ハヤカワポケミス570ページ超で、全然読み終わらない!!!! オブジワ族の父を持つ少女ドナスが、自分のルーツやコミュニティの中で起きている時間を追っていくミステリ小説。少女/少年期の繊細だけど雑な人間関係や、「大人?!そんな気軽にセックスや性病の話とかするんだ?!」とか軽快で面白いコミュニティを書きながら、一方でルーツによる差別や偏見をしっかり書く、そこに物語の主軸が置かれているお話でもある。めちゃめちゃ面白く読んでて、分厚くていつまでもページは進まないが「まだこれだけ読める!!!」って今すごい幸せ。 - 2025年11月24日

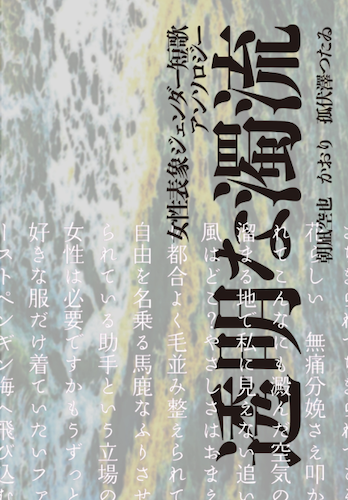

女性表象ジェンダー短歌アンソロジー『透明な濁流』かおり,孤伏澤つたゐ,朝凪空也文学フリマ文学フリマでした〜! 「透明な濁流」ほか、シロチドリ観察日記など、様々お手に取っていただき、ありがとうございます! しばらく文フリに参加の予定はないのですが、通販やその他のイベント、書店さんなどでヨモツヘグイニナ、書肆珂夫賀の本に出会うことがありましたらよろしくどうぞ!

女性表象ジェンダー短歌アンソロジー『透明な濁流』かおり,孤伏澤つたゐ,朝凪空也文学フリマ文学フリマでした〜! 「透明な濁流」ほか、シロチドリ観察日記など、様々お手に取っていただき、ありがとうございます! しばらく文フリに参加の予定はないのですが、通販やその他のイベント、書店さんなどでヨモツヘグイニナ、書肆珂夫賀の本に出会うことがありましたらよろしくどうぞ! - 2025年11月24日

読み込み中...