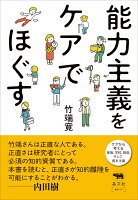

能力主義をケアでほぐす

90件の記録

酸菜魚@suancaiyu2026年2月24日読み終わった@ 自宅自分の能力主義をどうにかできないかと思って読んだ。 自分がうまく人生を歩めてきたことを、どうしても自分の努力の成果だと思ってしまう。たしかに努力の成果である部分もあるだろうけど、努力以外にも生まれや環境などさまざまなファクターが影響しているはず。 自分と同じ条件でここまで来たであろう、という前提を他者にも当てはめてしまい、能力の違いを努力や才能の差であると思ってしまう。 自分は、他者の他者性を理解できていないのだ。未熟というか、考えが足りない自分に気付いて少し落ち込んだ。 他者の他者性を理解できないのは、この本の筆者がいう「ままならないものに巻き込まれる」経験が少ないからだと思った。 筆者も子どもができて、意思の疎通がうまくできず、自分自身の意見をうまく理解し表現することすらできない子どもという「ままならないもの」が生活の中心になったことで、能力主義がほぐれていったとのこと。 子どもができることはなさそうだから、どうしたものか……

酸菜魚@suancaiyu2026年2月24日読み終わった@ 自宅自分の能力主義をどうにかできないかと思って読んだ。 自分がうまく人生を歩めてきたことを、どうしても自分の努力の成果だと思ってしまう。たしかに努力の成果である部分もあるだろうけど、努力以外にも生まれや環境などさまざまなファクターが影響しているはず。 自分と同じ条件でここまで来たであろう、という前提を他者にも当てはめてしまい、能力の違いを努力や才能の差であると思ってしまう。 自分は、他者の他者性を理解できていないのだ。未熟というか、考えが足りない自分に気付いて少し落ち込んだ。 他者の他者性を理解できないのは、この本の筆者がいう「ままならないものに巻き込まれる」経験が少ないからだと思った。 筆者も子どもができて、意思の疎通がうまくできず、自分自身の意見をうまく理解し表現することすらできない子どもという「ままならないもの」が生活の中心になったことで、能力主義がほぐれていったとのこと。 子どもができることはなさそうだから、どうしたものか……

かつら@katurak2026年2月19日読み終わった休みの日に1日グズグズと休んでしまって、「今日何もできなかった!」と嘆くのが常。これは能力主義を内在化しているのだな、と最近思って、この本のタイトルにピンときた……のだが、特にこの本を読んでほぐれはしなかった。自分のこの課題は続行。この本は、著者がケアの倫理に関わる本たちとの出会いを通して、ご自分の中の能力主義に気づく本かなーと思った。

かつら@katurak2026年2月19日読み終わった休みの日に1日グズグズと休んでしまって、「今日何もできなかった!」と嘆くのが常。これは能力主義を内在化しているのだな、と最近思って、この本のタイトルにピンときた……のだが、特にこの本を読んでほぐれはしなかった。自分のこの課題は続行。この本は、著者がケアの倫理に関わる本たちとの出会いを通して、ご自分の中の能力主義に気づく本かなーと思った。 やーはち@ya-hachi2025年11月7日読み終わった読了。 著者が読んだ本から一節を引用しながら、能力主義やケアについて持論を展開していく。 子育ての経験が頻繁に出てくるため、今まさに同じ立場にある私にも共感できる点が多かった。 よくある「誰のおかげで生活できていると思ってるんだ」みたいなセリフも、まさにケアを軽視した能力主義の発想だよなと思う。 「よくある」のは能力主義が社会に蔓延しているからで、自分にも思い当たる節がある。 社会を変えるのは難しいが、せめて自分やその周りでは能力主義にNOを突きつけて生きたいと思った。

やーはち@ya-hachi2025年11月7日読み終わった読了。 著者が読んだ本から一節を引用しながら、能力主義やケアについて持論を展開していく。 子育ての経験が頻繁に出てくるため、今まさに同じ立場にある私にも共感できる点が多かった。 よくある「誰のおかげで生活できていると思ってるんだ」みたいなセリフも、まさにケアを軽視した能力主義の発想だよなと思う。 「よくある」のは能力主義が社会に蔓延しているからで、自分にも思い当たる節がある。 社会を変えるのは難しいが、せめて自分やその周りでは能力主義にNOを突きつけて生きたいと思った。

torajiro@torajiro2025年10月10日読み終わった知人とやっているクローズドの読書会でみんなで読んだもの。竹端さんのブログが元になっており、能力主義やケア、その周辺の話題をテーマごとに編集し直して適宜加筆修正されています。竹端さんと同じように子育ての経験や家族との関わりから能力主義の歪みについて感じるところのある方もいれば、わかってはいるけれどその呪いから抜け出すの難しいよね、という話だったり、そもそも社会の構造として子育てをし始めるまでケアの重要性に気付く余地がないということが問題だよね、など色々みんなで話しました。本の感想が軸になっており読みたい本がけっこう増えたのでがんばって読んでいきたい。特に磯野真穂さんの『他者と生きる』はなるべく優先度上げたい。積読の生の前で悩むけども。

torajiro@torajiro2025年10月10日読み終わった知人とやっているクローズドの読書会でみんなで読んだもの。竹端さんのブログが元になっており、能力主義やケア、その周辺の話題をテーマごとに編集し直して適宜加筆修正されています。竹端さんと同じように子育ての経験や家族との関わりから能力主義の歪みについて感じるところのある方もいれば、わかってはいるけれどその呪いから抜け出すの難しいよね、という話だったり、そもそも社会の構造として子育てをし始めるまでケアの重要性に気付く余地がないということが問題だよね、など色々みんなで話しました。本の感想が軸になっており読みたい本がけっこう増えたのでがんばって読んでいきたい。特に磯野真穂さんの『他者と生きる』はなるべく優先度上げたい。積読の生の前で悩むけども。 おいしいごはん@Palfa0462025年10月5日読んでるインタビューなどでラポール形成が重視されることと似ている気がする。また、実存的課題に直結という表現をしているが、自分が経験していることだと、「わかるー!」ってなるみたいなものなのだろうか。 共に作り出していく、みたいな部分はちょっと前に堀内翔平さんの論文で読んだライフストーリーの話とも繋がる。 “興味や関心をもってその人に出会い、話を聞いているうちに、方向性が見えてくることがある。聞いている私と、話している相手か、共に作り出していく方向性だったりする。それは本人にとって、自分事だし、納得しやすい。客観性やエビデンスは「説得」材料になりやすいが、実存的課題に直結していると「納得」を生み出しやすい。その両者をどううまくブレンドさせるのか、が課題であると思った。”(p.55) 自分自身の生きる(存在する)辛さに悩まされている時に、「どこかの誰かの話である客観性、エビデンス」は受け入れがたい、みたいな話(客観性ってそういう風に受け取られるのかという発見もあった)。

おいしいごはん@Palfa0462025年10月5日読んでるインタビューなどでラポール形成が重視されることと似ている気がする。また、実存的課題に直結という表現をしているが、自分が経験していることだと、「わかるー!」ってなるみたいなものなのだろうか。 共に作り出していく、みたいな部分はちょっと前に堀内翔平さんの論文で読んだライフストーリーの話とも繋がる。 “興味や関心をもってその人に出会い、話を聞いているうちに、方向性が見えてくることがある。聞いている私と、話している相手か、共に作り出していく方向性だったりする。それは本人にとって、自分事だし、納得しやすい。客観性やエビデンスは「説得」材料になりやすいが、実存的課題に直結していると「納得」を生み出しやすい。その両者をどううまくブレンドさせるのか、が課題であると思った。”(p.55) 自分自身の生きる(存在する)辛さに悩まされている時に、「どこかの誰かの話である客観性、エビデンス」は受け入れがたい、みたいな話(客観性ってそういう風に受け取られるのかという発見もあった)。

くりこ@kurikomone2025年9月7日読み終わった竹端先生の本やっぱり面白い。私たちに染みついた能力主義を解体することを軸にしたエッセイ集。 特に、「豊かなチームで生きていく」での、天畠大輔さんの話が印象に残った。 私は、天畠さんが通訳者を介して話しているのを見て、「これって、天畠さんだけじゃなくて、通訳者の意見も入ってない?(この本で言うところの「水増し」)」とモヤモヤした気持ちを持っていた。天畠さんの書く論文もしかり。 しかし、著者も博士論文を書いたときに、指導教員からアドバイスを受けいかに「水増し」していたかを指摘して、「本質的には、健常者も水増しの利益を受けている」と書く。 確かに熊谷慎一郎氏の言うように「自立した人間は依存先が多い」わけで、健常者で何不自由なく暮らしている人ほど水増しの恩恵を受けているはずなのに、天畠さんは可視化されているので、そこが問題となってしまう… 一人でできて当たり前という能力主義的個人主義を私も内面化してたなと反省。

くりこ@kurikomone2025年9月7日読み終わった竹端先生の本やっぱり面白い。私たちに染みついた能力主義を解体することを軸にしたエッセイ集。 特に、「豊かなチームで生きていく」での、天畠大輔さんの話が印象に残った。 私は、天畠さんが通訳者を介して話しているのを見て、「これって、天畠さんだけじゃなくて、通訳者の意見も入ってない?(この本で言うところの「水増し」)」とモヤモヤした気持ちを持っていた。天畠さんの書く論文もしかり。 しかし、著者も博士論文を書いたときに、指導教員からアドバイスを受けいかに「水増し」していたかを指摘して、「本質的には、健常者も水増しの利益を受けている」と書く。 確かに熊谷慎一郎氏の言うように「自立した人間は依存先が多い」わけで、健常者で何不自由なく暮らしている人ほど水増しの恩恵を受けているはずなのに、天畠さんは可視化されているので、そこが問題となってしまう… 一人でできて当たり前という能力主義的個人主義を私も内面化してたなと反省。

くりこ@kurikomone2025年9月6日まだ読んでるp.127 「子供を中心にする視点」 障害者雇用や、特別支援学校は、「「普通」という権力的、暴力的に設定された軸からずれていることを否定的なニュアンスで意識化させ、期待されている軸に乗ろうとするメンタリティの形成が目指されている」と竹端さんは指摘している。 私は線維筋痛症という全身疼痛の病を抱えているため一般就労ができずb型事業所に行っているのだが、b型事業所を卒業したらa型事業所、次は障害者雇用、最後は一般就労と言うレールにひどく違和感を持っているので、この部分は大変重要な指摘だと感じた。 そもそも、線維筋痛症は「制度の谷間」の病と言われ、いくら働けなくとも障害者手帳や難病手帳がもらえない(まれに、寝たきりや車椅子まで進行した場合は手帳をもらえるケースがあるそうだが)。このような社会的ネグレクトにあっているにもかかわらず、健常者/男性が一番有利に作られている就労を目指して同化させられることは、問題を個人の責任に矮小化し、構造に目を向けなくさせられていると感じる。

くりこ@kurikomone2025年9月6日まだ読んでるp.127 「子供を中心にする視点」 障害者雇用や、特別支援学校は、「「普通」という権力的、暴力的に設定された軸からずれていることを否定的なニュアンスで意識化させ、期待されている軸に乗ろうとするメンタリティの形成が目指されている」と竹端さんは指摘している。 私は線維筋痛症という全身疼痛の病を抱えているため一般就労ができずb型事業所に行っているのだが、b型事業所を卒業したらa型事業所、次は障害者雇用、最後は一般就労と言うレールにひどく違和感を持っているので、この部分は大変重要な指摘だと感じた。 そもそも、線維筋痛症は「制度の谷間」の病と言われ、いくら働けなくとも障害者手帳や難病手帳がもらえない(まれに、寝たきりや車椅子まで進行した場合は手帳をもらえるケースがあるそうだが)。このような社会的ネグレクトにあっているにもかかわらず、健常者/男性が一番有利に作られている就労を目指して同化させられることは、問題を個人の責任に矮小化し、構造に目を向けなくさせられていると感じる。

くりこ@kurikomone2025年9月5日まだ読んでる第3章「家族がチームであること」家族丸抱えと社会的ネグレクト ヤングケアラーが「助けてとも言えない子供」であると言う言説に対して「社会からの無視、放置(社会的ネグレクト)」であると言う視点は深く頷ける。 「最近の子供は助けてを言えない子が増えている」と言う言説はよく聞くのだが、それは裏を返せばその子たちを社会が置き去りにして耳を傾けてないと言うこと。 2024年の子供の自殺者数は514人と1日一人以上が亡くなっている。しかも2018年の調査によると六割が原因不明だそう。 これは彼らに原因があるわけでなく、社会が無視、放置してたと言うことを強調されなければならない。

くりこ@kurikomone2025年9月5日まだ読んでる第3章「家族がチームであること」家族丸抱えと社会的ネグレクト ヤングケアラーが「助けてとも言えない子供」であると言う言説に対して「社会からの無視、放置(社会的ネグレクト)」であると言う視点は深く頷ける。 「最近の子供は助けてを言えない子が増えている」と言う言説はよく聞くのだが、それは裏を返せばその子たちを社会が置き去りにして耳を傾けてないと言うこと。 2024年の子供の自殺者数は514人と1日一人以上が亡くなっている。しかも2018年の調査によると六割が原因不明だそう。 これは彼らに原因があるわけでなく、社会が無視、放置してたと言うことを強調されなければならない。

くりこ@kurikomone2025年9月3日まだ読んでる第1章 偏差値、通塾、中学受験はアディクションではないかという竹端さんの指摘が面白い。確かにどれも、背景に不安があり負の強化で進められているのだから、薬物やアルコールと同じアディクションとなる

くりこ@kurikomone2025年9月3日まだ読んでる第1章 偏差値、通塾、中学受験はアディクションではないかという竹端さんの指摘が面白い。確かにどれも、背景に不安があり負の強化で進められているのだから、薬物やアルコールと同じアディクションとなる

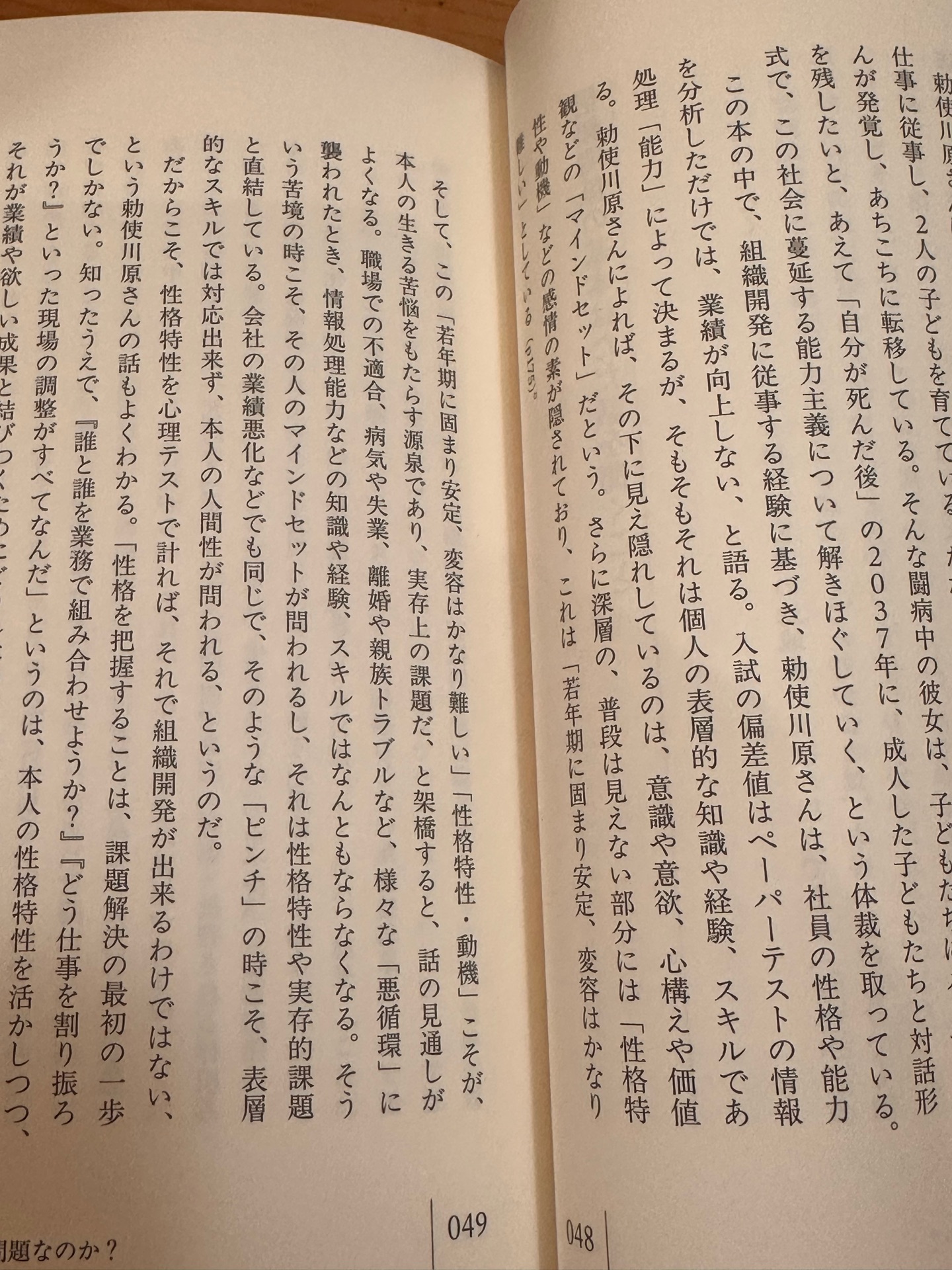

毎分毎秒@maimmais2025年7月26日能力主義組織開発性格p.49 そして、この「若年期に固まり安定、変容はかなり難しい」「性格特性・動機」こそが、本人の生きる苦悩をもたらす源泉であり、実存上の課題だ、と架橋すると、話の見通しがよくなる。職場での不適合、病気や失業、離婚や親族トラブルなど、様々な「悪循環」に襲われたとき、情報処理能力などの知識や経験、スキルではなんともならなくなる。そういう苦境の時こそ、その人のマインドセットが問われるし、それは性格特性や実存的課題と直結している。会社の業績悪化などでも同じで、そのような「ピンチ」の時こそ、表層的なスキルでは対応出来ず、本人の人間性が問われる、というのだ。

毎分毎秒@maimmais2025年7月26日能力主義組織開発性格p.49 そして、この「若年期に固まり安定、変容はかなり難しい」「性格特性・動機」こそが、本人の生きる苦悩をもたらす源泉であり、実存上の課題だ、と架橋すると、話の見通しがよくなる。職場での不適合、病気や失業、離婚や親族トラブルなど、様々な「悪循環」に襲われたとき、情報処理能力などの知識や経験、スキルではなんともならなくなる。そういう苦境の時こそ、その人のマインドセットが問われるし、それは性格特性や実存的課題と直結している。会社の業績悪化などでも同じで、そのような「ピンチ」の時こそ、表層的なスキルでは対応出来ず、本人の人間性が問われる、というのだ。

しばづけ@mofumofuno_kani2025年6月17日読んでる読みはじめた また読みはじめた おもしろい 「僕たちは、資本主義のために生きているのではない。経済もお金も、あくまでも手段だ。飽くなき交換価値の追求に身も心も取り込まれるのではなく、使用価値が大切にされる世界を、自分や自分の大切な人々の間にどれだけ作り出せるか。これは、僕自身に問われている生き方の問い直しだし、やる価値のある社会実験だと思う。」(P77)

しばづけ@mofumofuno_kani2025年6月17日読んでる読みはじめた また読みはじめた おもしろい 「僕たちは、資本主義のために生きているのではない。経済もお金も、あくまでも手段だ。飽くなき交換価値の追求に身も心も取り込まれるのではなく、使用価値が大切にされる世界を、自分や自分の大切な人々の間にどれだけ作り出せるか。これは、僕自身に問われている生き方の問い直しだし、やる価値のある社会実験だと思う。」(P77)

Ken@ken_book_lover2025年5月30日読み終わった読んだ本の気になったところを引用しながらブログを書かれている著者が、そのブログの内容を元に1冊にまとめたもの。(何よりもそのブログがすごいと思った…。) ケアとは「ままならぬものに巻き込まれること」であると定義されていて、すごくしっくりきた。そして、そのままならぬものに巻き込まれながら、自分の都合などを崩されて、自己と他者の境界を横断することから「深い喜び」が生まれるというのもすごいなと。自分の都合を守って生きてる間はそんな喜びは感じられないんだろう。 能力主義的な価値観については、自分もかなり内面化しているなと思う。生産的な日々を送らないといけないとか、仕事ができないといけないとか。けどそれは資本主義の論理なんだぜ、というご指摘。自分が大切にしたいことは何か、どう生きたいのか、と向き合う必要がありそう。

Ken@ken_book_lover2025年5月30日読み終わった読んだ本の気になったところを引用しながらブログを書かれている著者が、そのブログの内容を元に1冊にまとめたもの。(何よりもそのブログがすごいと思った…。) ケアとは「ままならぬものに巻き込まれること」であると定義されていて、すごくしっくりきた。そして、そのままならぬものに巻き込まれながら、自分の都合などを崩されて、自己と他者の境界を横断することから「深い喜び」が生まれるというのもすごいなと。自分の都合を守って生きてる間はそんな喜びは感じられないんだろう。 能力主義的な価値観については、自分もかなり内面化しているなと思う。生産的な日々を送らないといけないとか、仕事ができないといけないとか。けどそれは資本主義の論理なんだぜ、というご指摘。自分が大切にしたいことは何か、どう生きたいのか、と向き合う必要がありそう。

- さみ@futatabi2025年4月20日読み終わったこの本を買うかどうか決めるとき、いくつもの本の感想が編集された本、というものの読み方をよくわかっていないけれど楽しめるかなというのがあった。ひと月かけて読み終わって思うのは、そのスタイルは、今変わりつつある自分の本の読みかたに影響を与えてきたものだなと。感想は長すぎず断片的なものもあれば別の作品と有機的に繋がったり、あとから眺めたらひとつのテーマが浮かび上がったり、それが自然に実践させられて?いて、さらに彗星のごとくあらわれてくれたReadsの特性によって、読んだら(なんか書きたくなったら)ちぎる、をあまりに気楽に行えるようになって停滞していた思考をすぐべりべり切り離せる、切り離しっぱなしのこともあるし、記録を見返すことで新しい思考と繋がりやすくもなって、あと楽しく本を買わせてくれるいくつもの書店、本を読ませてくれるいくつもの喫茶店のおかげで今とてもいいかんじです。

kirakira30@kirakira302025年3月22日読んでる我々の「学力向上」の取り組みの行き着く先を「学力工場」にしたくなければ、「よい教育とはなにか」という問題について、教育に関わる多様な主体が対話に参加し、学校という制度とその民主的価値に関する言説を豊かにしていくことが重要である…(『学力工場の社会学—英国の新自由主義的教育改革による不平等の再生産』p384)(p179)

kirakira30@kirakira302025年3月22日読んでる我々の「学力向上」の取り組みの行き着く先を「学力工場」にしたくなければ、「よい教育とはなにか」という問題について、教育に関わる多様な主体が対話に参加し、学校という制度とその民主的価値に関する言説を豊かにしていくことが重要である…(『学力工場の社会学—英国の新自由主義的教育改革による不平等の再生産』p384)(p179)

kirakira30@kirakira302025年3月22日読み終わったまた読みたい学び!能力主義関連の本をちょっとずつ読んでいる。 教育現場に携わっていると、能力主義的思考?が、あまりにも深く内在化してしまっていることに気づかされる。能力主義を脱したいと思っても、余計に強化してしまっていることも。また社会や政治で考えなくてはいけないことも、個人化、つまり自己責任に矮小化されてしまっている。 こればっかりは、立ち止まって疑い、モヤモヤ考え続けていくしかないのだろう。ケアという視点でほぐしていく可能性を感じつつ、まだまだつながらないことがたくさんあるので、学び、考え続けていきたい。

kirakira30@kirakira302025年3月22日読み終わったまた読みたい学び!能力主義関連の本をちょっとずつ読んでいる。 教育現場に携わっていると、能力主義的思考?が、あまりにも深く内在化してしまっていることに気づかされる。能力主義を脱したいと思っても、余計に強化してしまっていることも。また社会や政治で考えなくてはいけないことも、個人化、つまり自己責任に矮小化されてしまっている。 こればっかりは、立ち止まって疑い、モヤモヤ考え続けていくしかないのだろう。ケアという視点でほぐしていく可能性を感じつつ、まだまだつながらないことがたくさんあるので、学び、考え続けていきたい。

kirakira30@kirakira302025年3月22日読んでる自分自身の傷ついた魂と向き合うこと、そしてその魂の植民地化された状態から少しぞつ回復していくような=脱植民地化されていくようなプロセスを、信頼できる仲間と経ること。これらの経験によって、やっと少しぞつ、自分の言葉にも、他者の言葉にも、信頼を再び置くことが出来る。(p192)

kirakira30@kirakira302025年3月22日読んでる自分自身の傷ついた魂と向き合うこと、そしてその魂の植民地化された状態から少しぞつ回復していくような=脱植民地化されていくようなプロセスを、信頼できる仲間と経ること。これらの経験によって、やっと少しぞつ、自分の言葉にも、他者の言葉にも、信頼を再び置くことが出来る。(p192)

kirakira30@kirakira302025年3月22日読んでる誰かより秀でている、と比較した上で優位になるためにら、「問題のある『他者』が存在しなければならない」のである。(p117) 能力主義の最大の問題点!

kirakira30@kirakira302025年3月22日読んでる誰かより秀でている、と比較した上で優位になるためにら、「問題のある『他者』が存在しなければならない」のである。(p117) 能力主義の最大の問題点!

- さみ@futatabi2025年3月20日読んでる3月の個人的ベスト人文書 「「24時間戦えますか?」的なマインドセットを「これまでありがとう。でも、もうそれでは生きていけないから」と適切に弔った上で、それ以外の時間感覚を獲得する試行錯誤がこの社会には必要とされているように思う」。社会にも、わたしにも

kirakira30@kirakira302025年3月20日読んでるこの「あなたのため」に私とあなたを分離・区別する眼差しこそが、実は当の排除を生むのである。教育エリートが「普通にできるはず」と思うことが出来ない人は、力やスキルがないと、有徴化きれ、排除される。(p131) ようやく山場を超えたー! ゆっくりじっくり本の世界に浸りたい。

kirakira30@kirakira302025年3月20日読んでるこの「あなたのため」に私とあなたを分離・区別する眼差しこそが、実は当の排除を生むのである。教育エリートが「普通にできるはず」と思うことが出来ない人は、力やスキルがないと、有徴化きれ、排除される。(p131) ようやく山場を超えたー! ゆっくりじっくり本の世界に浸りたい。

kirakira30@kirakira302025年3月12日読んでる「分類は画一化のための手段」(p127) この「あなたのため」に私とあなたを分離・区別する眼差しこそが、実は当の排除を生むのである。(p131)

kirakira30@kirakira302025年3月12日読んでる「分類は画一化のための手段」(p127) この「あなたのため」に私とあなたを分離・区別する眼差しこそが、実は当の排除を生むのである。(p131)

kirakira30@kirakira302025年3月11日読んでるここでは勉強は試験のための暗記術ではなくて、いい介護をするための武器を手に入れることなんです。(『介護のススメ!希望と創造の老人ケア入門』p73)(p98) これは介護だけでなく、いろいろなことに置き換えることができそう! 紹介されているこの本も読みたい!

kirakira30@kirakira302025年3月11日読んでるここでは勉強は試験のための暗記術ではなくて、いい介護をするための武器を手に入れることなんです。(『介護のススメ!希望と創造の老人ケア入門』p73)(p98) これは介護だけでなく、いろいろなことに置き換えることができそう! 紹介されているこの本も読みたい!

kirakira30@kirakira302025年3月11日読んでる「子どもを育てるお母さん」から「子どもが育つお母さん」へ。 これまた学校現場に置き換えたらどうだろう。 子どもが自分で育つのを邪魔せず、子どもが育つことを「促進」することができているか?

kirakira30@kirakira302025年3月11日読んでる「子どもを育てるお母さん」から「子どもが育つお母さん」へ。 これまた学校現場に置き換えたらどうだろう。 子どもが自分で育つのを邪魔せず、子どもが育つことを「促進」することができているか?

kirakira30@kirakira302025年3月10日読んでる自分自身の生活を見直したとき、労働時間をいかに減らし、自分や他者へのケアの時間をどれだけ取り戻せるか、自分の時間や場所を囲い込まずにいかに他者とシェア出来るか、を考えた方が、豊かに暮らせるように感じる。そして、そういう形で交換価値至上主義から距離を取り、馬車馬のように働く生き方とは違うあり方を模索することで、「お互いさま」や生命のつながりを回復するのだと思う。(p.77)

kirakira30@kirakira302025年3月10日読んでる自分自身の生活を見直したとき、労働時間をいかに減らし、自分や他者へのケアの時間をどれだけ取り戻せるか、自分の時間や場所を囲い込まずにいかに他者とシェア出来るか、を考えた方が、豊かに暮らせるように感じる。そして、そういう形で交換価値至上主義から距離を取り、馬車馬のように働く生き方とは違うあり方を模索することで、「お互いさま」や生命のつながりを回復するのだと思う。(p.77)