モクロみ☆彡

@majutsunowa

追記していくスタイル

- 2026年2月14日

吉沢久子、27歳の空襲日記吉沢久子借りてきた読み終わった感想「最新朝めし自慢」に吉沢久子さんが載ってたから吉沢久子さんのことが気になってこれ読んだ。 題名の通り、昭和20年頃吉沢久子さんは27歳で、助手を務めていた古谷綱武氏の留守宅を預かり、毎日阿佐ヶ谷から神田へ通勤している。入社一年目。 日中に空襲警報が来た場合、会社の地下に避難。警報解除されてもなかなか電車は動かず、動き出しても大混雑。→ありそー。 けれども空襲警報は大体が夜で、その場合防空壕(といっても軒先に掘ったただの穴)に避難。警報が解除されるまで落ち着かず眠れないが、翌日が平日ならなんとか出社する。→ありそー。 食料がない中だが、会社でちょっとした宴会などがあると若い女性である筆者が食事を用意する係。→ありそー。 っていうか遅延しても連絡できなくてもなんとか出社してみるという様はまったく変わらないんだなあ。すなわち、現代の社会に同じようなことが起こったらきっと我々は当時の人々と同じように行動するということか。 関係ないけどメモ。昭和20年5月25日に3月の東京大空襲に次ぐ大規模な空襲があったって、私は東京出身じゃないから知らなかったんだけど、私の大好きな狛江市のHP(とにかく昭和以降の市内の生活記録が充実)にもあった! https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/45,306,349,2101,html

吉沢久子、27歳の空襲日記吉沢久子借りてきた読み終わった感想「最新朝めし自慢」に吉沢久子さんが載ってたから吉沢久子さんのことが気になってこれ読んだ。 題名の通り、昭和20年頃吉沢久子さんは27歳で、助手を務めていた古谷綱武氏の留守宅を預かり、毎日阿佐ヶ谷から神田へ通勤している。入社一年目。 日中に空襲警報が来た場合、会社の地下に避難。警報解除されてもなかなか電車は動かず、動き出しても大混雑。→ありそー。 けれども空襲警報は大体が夜で、その場合防空壕(といっても軒先に掘ったただの穴)に避難。警報が解除されるまで落ち着かず眠れないが、翌日が平日ならなんとか出社する。→ありそー。 食料がない中だが、会社でちょっとした宴会などがあると若い女性である筆者が食事を用意する係。→ありそー。 っていうか遅延しても連絡できなくてもなんとか出社してみるという様はまったく変わらないんだなあ。すなわち、現代の社会に同じようなことが起こったらきっと我々は当時の人々と同じように行動するということか。 関係ないけどメモ。昭和20年5月25日に3月の東京大空襲に次ぐ大規模な空襲があったって、私は東京出身じゃないから知らなかったんだけど、私の大好きな狛江市のHP(とにかく昭和以降の市内の生活記録が充実)にもあった! https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/45,306,349,2101,html - 2026年2月11日

- 2026年1月31日

- 2026年1月31日

借りてきた読み終わった感想背表紙と表紙の感じが真面目っぽくて損をしている気がするけど、街歩き本。異様に詳しく、全てカシミール3Dを使用した地図が最初キモイけど地名と駅名が書いてあるので慣れると抜群にわかりやすく、上下巻に分かれていたり(とある本💢)、物足りなかったり(とある本💢)、東京を散歩し慣れていないと何が何だかわからなかったり(よくある、これには別に怒りはないけど)することもなく。異様に詳しいので読むのにとても時間がかかるのが嬉しい悲鳴か! 私が東京を歩いていて一番「え、ここに昔から人がたくさん住んでるの…?」と思ったのは高輪あたりなんだけど、そのあたりの地形のダイナミックさとか歴史とか詳しく書いてあって大変満足!!! 2/11追記。読み終わったー。読むのに時間かかったー。大変面白かった。気になる散歩コースもたくさんあったし、また読むと思う。

借りてきた読み終わった感想背表紙と表紙の感じが真面目っぽくて損をしている気がするけど、街歩き本。異様に詳しく、全てカシミール3Dを使用した地図が最初キモイけど地名と駅名が書いてあるので慣れると抜群にわかりやすく、上下巻に分かれていたり(とある本💢)、物足りなかったり(とある本💢)、東京を散歩し慣れていないと何が何だかわからなかったり(よくある、これには別に怒りはないけど)することもなく。異様に詳しいので読むのにとても時間がかかるのが嬉しい悲鳴か! 私が東京を歩いていて一番「え、ここに昔から人がたくさん住んでるの…?」と思ったのは高輪あたりなんだけど、そのあたりの地形のダイナミックさとか歴史とか詳しく書いてあって大変満足!!! 2/11追記。読み終わったー。読むのに時間かかったー。大変面白かった。気になる散歩コースもたくさんあったし、また読むと思う。 - 2026年1月25日

あたらしい散歩 専門家の目で東京を歩く大北栄人,林雄司買った読んでる感想内容にではなく、本としての構成にいろいろ不満があるんですけど。 なんか読んだことあるな…と思ったらデイリーポータルZの連載をまとめたものだったんですけど(連載全部を読んでるわけではない) デイリーポータルZ側のシリーズタイトル「専門家と街を歩く」が本の方に載ってないので(サブタイの「専門家の目で東京を歩く」、帯の「専門家と東京を歩けば見えてくる」「専門家を迎えて話しながら東京の街を歩く」、微妙に違う。事情でもあったの??)、webを見て写真を補完しようと思っても検索がしづらい、 巻末にしか初出日と記事のアドレスが載ってないので「コロナ禍が…」とか言ってるけど結局いつ街歩きしてたのか記事を読んでる時点ではわからない、 最初から順に読んでいって2本目の「飲食店」が特に面白かったので、写真とかモノクロで何が何だかわからないけどまあいいかー、(私はデイリーポータルZの画面があまり好きではないので)書籍としてまとまった形で読めるんならまあいいかー、と思って買ったんだけど、4本目の「植物」はモノクロじゃダメでしょ!!モノクロなのになんでこの記事を書籍版に採用した?一部でもカラーページをつけられないなら記事のアドレスは冒頭に載せるとか、工夫してくれよ! あと、街歩きした経路の地図とか載せられないのかな…。この本を手に取る人で東急線沿線に土地勘がある人の方が少ないだろうし、地図があった方が街歩きガイドとして本に載ってるコースを辿る楽しみとかあると思うんだけど。実際私はこの本を書店の「東京の街歩きガイド」のコーナーで見つけたし。 という感じで、全てにおいて不親切。この本を手に取る人全員がデイリーポータルZ読者または、巻末まで読んで初出一覧を発見できる人だと思うなよ?表紙のイラストはかわいいし、2段組の本文はボリュームたっぷりで読みやすいのに残念。

あたらしい散歩 専門家の目で東京を歩く大北栄人,林雄司買った読んでる感想内容にではなく、本としての構成にいろいろ不満があるんですけど。 なんか読んだことあるな…と思ったらデイリーポータルZの連載をまとめたものだったんですけど(連載全部を読んでるわけではない) デイリーポータルZ側のシリーズタイトル「専門家と街を歩く」が本の方に載ってないので(サブタイの「専門家の目で東京を歩く」、帯の「専門家と東京を歩けば見えてくる」「専門家を迎えて話しながら東京の街を歩く」、微妙に違う。事情でもあったの??)、webを見て写真を補完しようと思っても検索がしづらい、 巻末にしか初出日と記事のアドレスが載ってないので「コロナ禍が…」とか言ってるけど結局いつ街歩きしてたのか記事を読んでる時点ではわからない、 最初から順に読んでいって2本目の「飲食店」が特に面白かったので、写真とかモノクロで何が何だかわからないけどまあいいかー、(私はデイリーポータルZの画面があまり好きではないので)書籍としてまとまった形で読めるんならまあいいかー、と思って買ったんだけど、4本目の「植物」はモノクロじゃダメでしょ!!モノクロなのになんでこの記事を書籍版に採用した?一部でもカラーページをつけられないなら記事のアドレスは冒頭に載せるとか、工夫してくれよ! あと、街歩きした経路の地図とか載せられないのかな…。この本を手に取る人で東急線沿線に土地勘がある人の方が少ないだろうし、地図があった方が街歩きガイドとして本に載ってるコースを辿る楽しみとかあると思うんだけど。実際私はこの本を書店の「東京の街歩きガイド」のコーナーで見つけたし。 という感じで、全てにおいて不親切。この本を手に取る人全員がデイリーポータルZ読者または、巻末まで読んで初出一覧を発見できる人だと思うなよ?表紙のイラストはかわいいし、2段組の本文はボリュームたっぷりで読みやすいのに残念。 - 2026年1月24日

- 2026年1月24日

借りてきた読み終わった感想これも「乙女日和」で紹介されてて面白そうだったから借りてきた。1999年刊。 名のある方々の朝食がフルカラー写真付きで掲載されている。掲載以外の日の朝食とか常備菜とか日常の様子とかの写真もたくさん。サライの連載は終わっちゃったのかな…?しかし今のweb版サライの画面は超絶見づらいので本が最高。 https://serai.jp/?s=朝めし自慢 特に和食の人の浮世離れした品数(名のある方々だから…)、見ているだけで楽しい。 単行本化にあたり追加の、巻末の医学博士による各人の朝食へのアドバイス、ロールケーキとバナナの人厳しく言われてるんじゃないか?と思ったら予想通り厳しく言われていたが、パンと紅茶のみの人(ただしパンはフォアグラのせ!)は「沖縄の人」ということで朝食以外を沖縄食と組み合わせているのだろう、という謎の想像を働かせていて笑った。 2/1追記。はーー読むのに時間かかったー!何故かというと登場された方は長生きされたのだろうか?とWikipediaを調べたりしていたため。数年後に亡くなってしまった方もいるけど、長生きされた方もいて驚いた(だって取材時点で70代80代だよ?)。さすがである。 改めて内容でいうと、草柳太蔵が70を過ぎてから東京を脱出して熱海に移住したっていうのがすごいと思った。その歳で今までのコミュニティを捨てるってなかなかできないよ。あと、皆さんお金持ちなので健康食品を結構とっていること。あとこの時代から食事だけでなくプロテインをとっているって意識が高いと思った。あとこの前の感想の「沖縄の人」こと(なんて言うのも失礼だと感じた)古波蔵保好がダンディーすぎる!洋品店のブログ見つけた。 https://sartoriaypsilon.blogspot.com/2016/01/blog-post_11.html?m=1 あと、小島貞二さんの雑然としたリビングにこの本の中で親しみを感じた…。

借りてきた読み終わった感想これも「乙女日和」で紹介されてて面白そうだったから借りてきた。1999年刊。 名のある方々の朝食がフルカラー写真付きで掲載されている。掲載以外の日の朝食とか常備菜とか日常の様子とかの写真もたくさん。サライの連載は終わっちゃったのかな…?しかし今のweb版サライの画面は超絶見づらいので本が最高。 https://serai.jp/?s=朝めし自慢 特に和食の人の浮世離れした品数(名のある方々だから…)、見ているだけで楽しい。 単行本化にあたり追加の、巻末の医学博士による各人の朝食へのアドバイス、ロールケーキとバナナの人厳しく言われてるんじゃないか?と思ったら予想通り厳しく言われていたが、パンと紅茶のみの人(ただしパンはフォアグラのせ!)は「沖縄の人」ということで朝食以外を沖縄食と組み合わせているのだろう、という謎の想像を働かせていて笑った。 2/1追記。はーー読むのに時間かかったー!何故かというと登場された方は長生きされたのだろうか?とWikipediaを調べたりしていたため。数年後に亡くなってしまった方もいるけど、長生きされた方もいて驚いた(だって取材時点で70代80代だよ?)。さすがである。 改めて内容でいうと、草柳太蔵が70を過ぎてから東京を脱出して熱海に移住したっていうのがすごいと思った。その歳で今までのコミュニティを捨てるってなかなかできないよ。あと、皆さんお金持ちなので健康食品を結構とっていること。あとこの時代から食事だけでなくプロテインをとっているって意識が高いと思った。あとこの前の感想の「沖縄の人」こと(なんて言うのも失礼だと感じた)古波蔵保好がダンディーすぎる!洋品店のブログ見つけた。 https://sartoriaypsilon.blogspot.com/2016/01/blog-post_11.html?m=1 あと、小島貞二さんの雑然としたリビングにこの本の中で親しみを感じた…。

- 2026年1月24日

- 2026年1月24日

乙女日和山崎まどか借りてきた読み終わった

乙女日和山崎まどか借りてきた読み終わった - 2026年1月19日

ローカルバスの終点へ宮脇俊三借りてきた読み終わった感想宮脇俊三を何か読みたいな、と思って、その時図書館にあった鉄道ものよりこちらの方が読みやすそうだったので借りてみたら、すごく面白い! 鉄道より網が細かいバスだから、周辺の自然環境はより厳しく、そんな中で生活している人々の様子が面白い。木曽路や四国山地などの険しい場所、霞ヶ浦や鹿児島の端の干拓地(全然イメージできなくて航空写真を見まくったよ!)、そして東日本大震災で有名になった「これより下に家を建てるな」の碑がある宮古市。あと新潟出身なので阿賀町の室屋は真っ先に読んだ(ダム建設は中止になったらしい!)。 そんな、ついつい現在を気に掛けたくなってしまう愛らしい地方が全編に。そして一文が短くてすごく読みやすいし、バスに勝る鉄道愛がただ漏れてくるのと、雨男のカメラマン郷司さんネタを始めとするユーモアも最高。いや面白かったー。 取り上げた地方の2021年の様子のまとめ見つけた。 https://train.skygrass.net/text/localbus_terminal_book/

ローカルバスの終点へ宮脇俊三借りてきた読み終わった感想宮脇俊三を何か読みたいな、と思って、その時図書館にあった鉄道ものよりこちらの方が読みやすそうだったので借りてみたら、すごく面白い! 鉄道より網が細かいバスだから、周辺の自然環境はより厳しく、そんな中で生活している人々の様子が面白い。木曽路や四国山地などの険しい場所、霞ヶ浦や鹿児島の端の干拓地(全然イメージできなくて航空写真を見まくったよ!)、そして東日本大震災で有名になった「これより下に家を建てるな」の碑がある宮古市。あと新潟出身なので阿賀町の室屋は真っ先に読んだ(ダム建設は中止になったらしい!)。 そんな、ついつい現在を気に掛けたくなってしまう愛らしい地方が全編に。そして一文が短くてすごく読みやすいし、バスに勝る鉄道愛がただ漏れてくるのと、雨男のカメラマン郷司さんネタを始めとするユーモアも最高。いや面白かったー。 取り上げた地方の2021年の様子のまとめ見つけた。 https://train.skygrass.net/text/localbus_terminal_book/ - 2026年1月15日

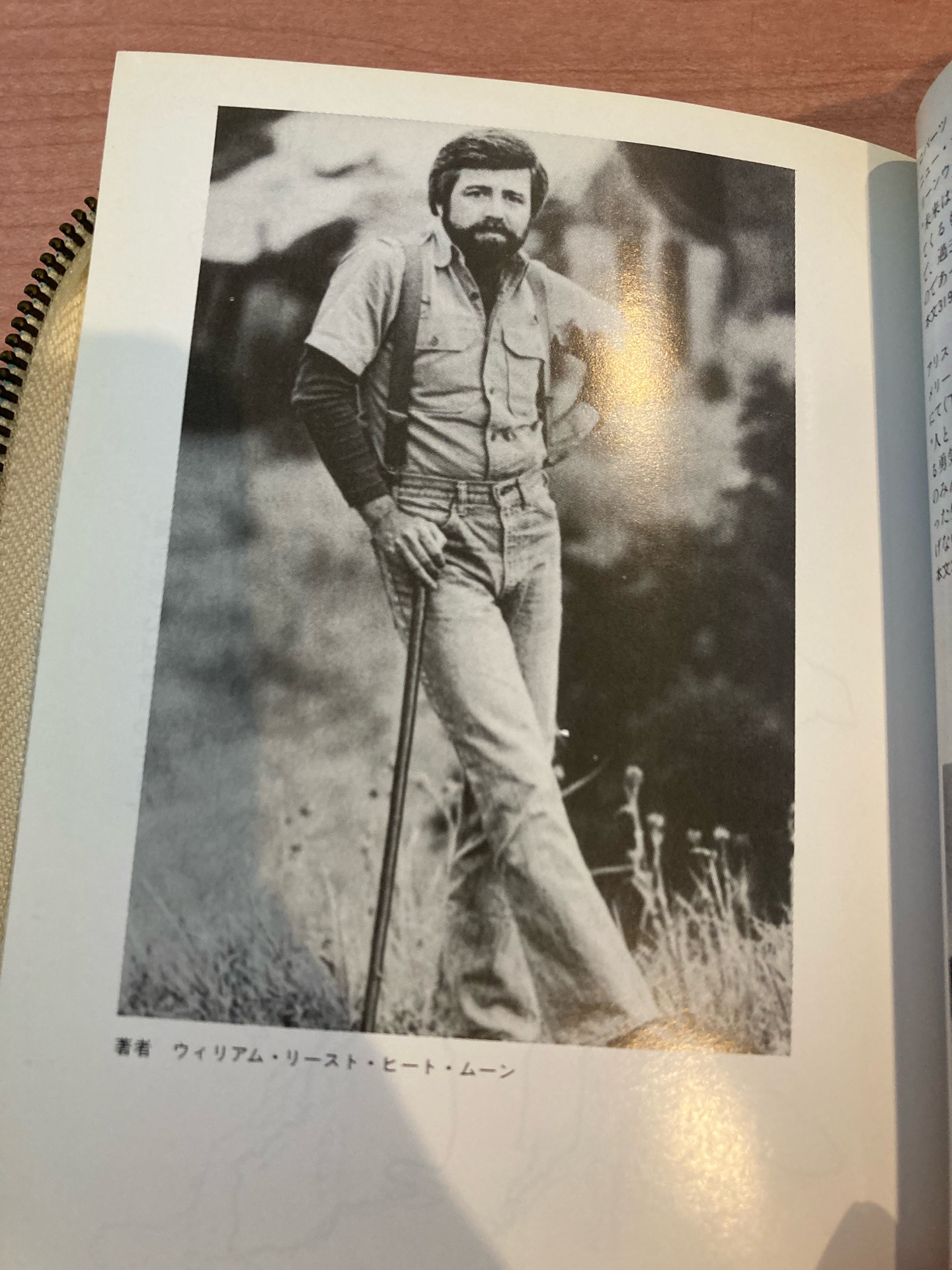

ブルー・ハイウェイ 下: 内なるアメリカへの旅 (河出文庫 ヒ 1-2)ウィリアム・リースト・ヒート・ムーン,William Least Heat‐Moon,真野明裕借りてきた読み終わった感想上巻の最後の方を読みきれず、砂漠が続く雰囲気もなんだかなぁ…一応図書館でこの下巻を借りてきたけどどうするかなぁ…と思いながら本を開いた1ページ目、ハンググライダーを前にする男たちの写真が面白くて該当の本文を読み、「よかった、やっぱり面白い!」。しかも下巻はオレゴンあたりからなのでそんなに強烈な砂漠でもないし。そしてさらに口絵をパラパラとめくると1ページ分の著者写真が。ポーズが決まりすぎてて、思わず吹き出してしまった。下巻も楽しく読み続けられそうだ! 12/14追記。オレゴン州の天気は陰鬱で雨が多い。まさに今日みたいな寒い冬の日に読むのがピッタリだぜ!「バナナ・ナメクジ事件」面白すぎる(ナメクジ見つかるの?)。ルイス・クラーク探検隊の話が出てくるので今年「緑の魔界の探検者」を始めとして探検ものを読んでる私はテンションが上がった! 12/26追記。ゆ〜〜っくり読んでる。図書館の貸し出し期限ももちろん延長。順に読んでいって「ハンググライダー男たち」までたどり着いたんだけど、こいつら三人やっぱり面白すぎる!1980年代前半のハンググライダーがどんなものだったか、あまり想像はつかないけど。 1/5追記。結構いいペースで読んで、五大湖あたりまで来てる。ハッとなったのが165ページ「スティッチは、(中略)コヨーテを追いかけた話をした。(中略)たとえほかのことでは失敗したにしても、自分はコヨーテを仕留めたことのある人間だ、というわけ。」はー昔から、洞察力のある人は人間のことをお見通しなんだなあ。 1/15追記。読み終えた〜〜!!!走り抜けた気分。すごい満足感。なんか旅の最後はヌルッと終わった。 最後の方は湿地帯で、乾燥しまくってた砂漠地方と違いすぎて、アメリカって本当に多様な自然があるんだなあ。「メリーランド州スミス島」本文読んだだけじゃいまいちイメージできなくて、ネット検索したらナショナルジオグラフィックの動画が。なるほど湿地帯。写真地図で見るとグロい。 https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/20150220/436349/?ST=m_column そして画像が、ツッコミどころ満載の著者写真!

ブルー・ハイウェイ 下: 内なるアメリカへの旅 (河出文庫 ヒ 1-2)ウィリアム・リースト・ヒート・ムーン,William Least Heat‐Moon,真野明裕借りてきた読み終わった感想上巻の最後の方を読みきれず、砂漠が続く雰囲気もなんだかなぁ…一応図書館でこの下巻を借りてきたけどどうするかなぁ…と思いながら本を開いた1ページ目、ハンググライダーを前にする男たちの写真が面白くて該当の本文を読み、「よかった、やっぱり面白い!」。しかも下巻はオレゴンあたりからなのでそんなに強烈な砂漠でもないし。そしてさらに口絵をパラパラとめくると1ページ分の著者写真が。ポーズが決まりすぎてて、思わず吹き出してしまった。下巻も楽しく読み続けられそうだ! 12/14追記。オレゴン州の天気は陰鬱で雨が多い。まさに今日みたいな寒い冬の日に読むのがピッタリだぜ!「バナナ・ナメクジ事件」面白すぎる(ナメクジ見つかるの?)。ルイス・クラーク探検隊の話が出てくるので今年「緑の魔界の探検者」を始めとして探検ものを読んでる私はテンションが上がった! 12/26追記。ゆ〜〜っくり読んでる。図書館の貸し出し期限ももちろん延長。順に読んでいって「ハンググライダー男たち」までたどり着いたんだけど、こいつら三人やっぱり面白すぎる!1980年代前半のハンググライダーがどんなものだったか、あまり想像はつかないけど。 1/5追記。結構いいペースで読んで、五大湖あたりまで来てる。ハッとなったのが165ページ「スティッチは、(中略)コヨーテを追いかけた話をした。(中略)たとえほかのことでは失敗したにしても、自分はコヨーテを仕留めたことのある人間だ、というわけ。」はー昔から、洞察力のある人は人間のことをお見通しなんだなあ。 1/15追記。読み終えた〜〜!!!走り抜けた気分。すごい満足感。なんか旅の最後はヌルッと終わった。 最後の方は湿地帯で、乾燥しまくってた砂漠地方と違いすぎて、アメリカって本当に多様な自然があるんだなあ。「メリーランド州スミス島」本文読んだだけじゃいまいちイメージできなくて、ネット検索したらナショナルジオグラフィックの動画が。なるほど湿地帯。写真地図で見るとグロい。 https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/20150220/436349/?ST=m_column そして画像が、ツッコミどころ満載の著者写真!

- 2026年1月13日

読み終わった買った感想池袋ジュンク堂のZINEのコーナーで見つけて「料理がしんどい」特集?面白そう!と思って買ったんだけど、今年最初の「ケッ!!!」を感じさせていただいた(2年前の本だけど)。 私はシングルマザー12年目(実家は遠い)だけど、特集最初の座談会も、3つある対談のうちの2つも、「都会に住む核家族で、夫と小さい子供の食事を作る母親」に向けた「家族に対する心持ち」のお話なんだもん。限定的すぎない??後書きを読むと編集の方二人ともまさに小さなお子さんを育てながらお仕事をされているようで、それがテーマとなるのはわかるけれど、それなら表紙にそう書いておいてくれよ!!! 座談会のメンバー皆同じ属性じゃなくて一人はシングルマザー (実家は別に近くても遠くてもいい)、一人は地方で大家族の食事を作らざるを得ない方を入れるとかさ。核家族でも、料理を日常的に担当している夫とかさ(座談会にそういう家族もあったんだから作っている側に出てもらうべきでは?)。だったら読みたかったわ。 特集以外の、絲山秋子さんの文章と柚木麻子さんの文章はもちろんそんな属性とは全く関係がなく、とても面白かった。

読み終わった買った感想池袋ジュンク堂のZINEのコーナーで見つけて「料理がしんどい」特集?面白そう!と思って買ったんだけど、今年最初の「ケッ!!!」を感じさせていただいた(2年前の本だけど)。 私はシングルマザー12年目(実家は遠い)だけど、特集最初の座談会も、3つある対談のうちの2つも、「都会に住む核家族で、夫と小さい子供の食事を作る母親」に向けた「家族に対する心持ち」のお話なんだもん。限定的すぎない??後書きを読むと編集の方二人ともまさに小さなお子さんを育てながらお仕事をされているようで、それがテーマとなるのはわかるけれど、それなら表紙にそう書いておいてくれよ!!! 座談会のメンバー皆同じ属性じゃなくて一人はシングルマザー (実家は別に近くても遠くてもいい)、一人は地方で大家族の食事を作らざるを得ない方を入れるとかさ。核家族でも、料理を日常的に担当している夫とかさ(座談会にそういう家族もあったんだから作っている側に出てもらうべきでは?)。だったら読みたかったわ。 特集以外の、絲山秋子さんの文章と柚木麻子さんの文章はもちろんそんな属性とは全く関係がなく、とても面白かった。 - 2026年1月7日

借りてきた読んでる感想昨日、読み飛ばしたところを少しだけ読もうかなーと本を開いて、気がついたら3時間経ってた。本当にすごい力の本なんだって! 前回の感想で学校クソみたいなこと書いたけど、それは作者もそういうふうに書いているから、若干誘導されたかも。でもクソだけど。この本に出てくる「理科準備室にきていいよ」という先生が息子と娘の中学校にもいてくれたらどんなに良かっただろうか。出世と無縁の先生一人がされたこととはいえ、学校全体でそういったことを認める空気がなければできないことだから、その時代がうらやましいなと思う。 作者の誘導といえば、お金を取った人1位の少年をずいぶん不気味に描写しているけれど(親の様子や本人の無気力な様子からそう書きたくなるのはわかるけど)、私は2位の少年が言った、金がもう本当にないって言ってるのに「12万持ってこい」の発言の方がずっと恐ろしい。 あと、愛知西尾市事件の2年後に鹿児島で起こったいじめ自殺事件のことも出てくるんだけど、そこでもヤンキーにパシリが恐喝されてるって出てきて、これは私の2学年下だから、私の中学にヤンキーはいなかったけど他の場所にはむしろいたんだな…と思わされた。 にしても、小学校や中学校の先生にされた理不尽なことをいつまでも覚えている子の多いことよ!本当に責任重大だと思って仕事してほしい。学校一丸となってことなかれ主義になるのは違うよ!しかも「子供の様子が昔と違ってわからない」って昨今の不登校に対して言われ始めたのかと思ったらこの当時から言われてたんだね。何十年言ってるんだよと思うし、だとしても子供の様子をキャッチしようとしろよと思う。

借りてきた読んでる感想昨日、読み飛ばしたところを少しだけ読もうかなーと本を開いて、気がついたら3時間経ってた。本当にすごい力の本なんだって! 前回の感想で学校クソみたいなこと書いたけど、それは作者もそういうふうに書いているから、若干誘導されたかも。でもクソだけど。この本に出てくる「理科準備室にきていいよ」という先生が息子と娘の中学校にもいてくれたらどんなに良かっただろうか。出世と無縁の先生一人がされたこととはいえ、学校全体でそういったことを認める空気がなければできないことだから、その時代がうらやましいなと思う。 作者の誘導といえば、お金を取った人1位の少年をずいぶん不気味に描写しているけれど(親の様子や本人の無気力な様子からそう書きたくなるのはわかるけど)、私は2位の少年が言った、金がもう本当にないって言ってるのに「12万持ってこい」の発言の方がずっと恐ろしい。 あと、愛知西尾市事件の2年後に鹿児島で起こったいじめ自殺事件のことも出てくるんだけど、そこでもヤンキーにパシリが恐喝されてるって出てきて、これは私の2学年下だから、私の中学にヤンキーはいなかったけど他の場所にはむしろいたんだな…と思わされた。 にしても、小学校や中学校の先生にされた理不尽なことをいつまでも覚えている子の多いことよ!本当に責任重大だと思って仕事してほしい。学校一丸となってことなかれ主義になるのは違うよ!しかも「子供の様子が昔と違ってわからない」って昨今の不登校に対して言われ始めたのかと思ったらこの当時から言われてたんだね。何十年言ってるんだよと思うし、だとしても子供の様子をキャッチしようとしろよと思う。 - 2026年1月5日

借りてきた読んでる感想図書館で予約してたんだけど12月28日に準備連絡がきて翌29日から昨日まで年末年始休館で、今日受け取ってきた(年末年始に読みたかったんだけど!)。恐るべきことに受け取ってきて8時間で、他の用事も挟みつつあっという間にザッと最後まで読んでしまった。すごい力を持った本。全ての親に読んでほしい。親に限らずこの本に興味を持った人は全員読んでほしい。924ページ2段組も全く苦にならないし、読んで後悔はしないと思う。 私は自殺した少年の1学年上なんだけど、私の通っていた中学校(地方)にはヤンキーとかはいなかったからこの本に出てくる中学校に当たり前のように毎年ヤンキーがいてパシリがいた、っていうことに驚いた。まぁ私の中学校にも2年上の先輩まではヤンキーがいたっていうから、場所によってはギリいたのかもしれない。「ギリいた」最後の世代なのかなあ。 パラパラと読みながら「最後まで読んだら中学校が大嫌いになりそう」と思ったけど、だいたいその感想は変わらないんだけど。 私の息子と娘は地域の公立中に入れ替わりで通い、今年の3月で娘が卒業するのでようやくおさらばになる。2人とも中1の途中から不登校。息子はいわゆる不登校選抜で公立高校を受験し、高校は欠席することなく通った。私がこの中学校が大嫌いになった理由は、「優等生中心になってないか?また、優等生の負担が大きすぎないか?」ということと、「常に正論と建前だけ(不登校になってさえ)」ということ。30年も経ってるのにこの本に出てくる中学校と全く同じ匂いがする。教師たちの「指導案」、教師と生徒の「四行日記」、全く同じ。この本を読むと体罰が当たり前にあったようで、そこは今とは違うけど。 「子供の話を聞かずに決めつけてくる先生」「子供達に見放されてる先生」っていつの時代もいるんだね。私の子供達と先生との関わりでも、素晴らしい先生もいたが、よくない先生に当たった時の影響が大きすぎると感じている(息子の学年は小学校のとき、学級崩壊もしている)。悪くするとその後数年が大変なことになる。 学校だけが悪いわけじゃないが、学校にできることはあった。誰もがいじめられていることを訴え出られるわけじゃない。勉強が苦手で部活にも打ち込めないから非行に走る(ように見える)生徒たちだって、自分の気持ちを先生に対して適切に表現できるわけじゃない。そこを汲み取るのが教育を学び実践する教師であり、その集まりである学校なのに、と思う。 最後の座談会で、非を認めて生徒に素直に謝った先生と、カウンセリングは魔法ではないと語り、教師が発行しようとした「カウンセラー通信」やクラスでのいじめのロールプレイに待ったをかけられるスクールカウンセラーの先生が出てきたのが救いだ。 もう一度、じっくり読みます。

借りてきた読んでる感想図書館で予約してたんだけど12月28日に準備連絡がきて翌29日から昨日まで年末年始休館で、今日受け取ってきた(年末年始に読みたかったんだけど!)。恐るべきことに受け取ってきて8時間で、他の用事も挟みつつあっという間にザッと最後まで読んでしまった。すごい力を持った本。全ての親に読んでほしい。親に限らずこの本に興味を持った人は全員読んでほしい。924ページ2段組も全く苦にならないし、読んで後悔はしないと思う。 私は自殺した少年の1学年上なんだけど、私の通っていた中学校(地方)にはヤンキーとかはいなかったからこの本に出てくる中学校に当たり前のように毎年ヤンキーがいてパシリがいた、っていうことに驚いた。まぁ私の中学校にも2年上の先輩まではヤンキーがいたっていうから、場所によってはギリいたのかもしれない。「ギリいた」最後の世代なのかなあ。 パラパラと読みながら「最後まで読んだら中学校が大嫌いになりそう」と思ったけど、だいたいその感想は変わらないんだけど。 私の息子と娘は地域の公立中に入れ替わりで通い、今年の3月で娘が卒業するのでようやくおさらばになる。2人とも中1の途中から不登校。息子はいわゆる不登校選抜で公立高校を受験し、高校は欠席することなく通った。私がこの中学校が大嫌いになった理由は、「優等生中心になってないか?また、優等生の負担が大きすぎないか?」ということと、「常に正論と建前だけ(不登校になってさえ)」ということ。30年も経ってるのにこの本に出てくる中学校と全く同じ匂いがする。教師たちの「指導案」、教師と生徒の「四行日記」、全く同じ。この本を読むと体罰が当たり前にあったようで、そこは今とは違うけど。 「子供の話を聞かずに決めつけてくる先生」「子供達に見放されてる先生」っていつの時代もいるんだね。私の子供達と先生との関わりでも、素晴らしい先生もいたが、よくない先生に当たった時の影響が大きすぎると感じている(息子の学年は小学校のとき、学級崩壊もしている)。悪くするとその後数年が大変なことになる。 学校だけが悪いわけじゃないが、学校にできることはあった。誰もがいじめられていることを訴え出られるわけじゃない。勉強が苦手で部活にも打ち込めないから非行に走る(ように見える)生徒たちだって、自分の気持ちを先生に対して適切に表現できるわけじゃない。そこを汲み取るのが教育を学び実践する教師であり、その集まりである学校なのに、と思う。 最後の座談会で、非を認めて生徒に素直に謝った先生と、カウンセリングは魔法ではないと語り、教師が発行しようとした「カウンセラー通信」やクラスでのいじめのロールプレイに待ったをかけられるスクールカウンセラーの先生が出てきたのが救いだ。 もう一度、じっくり読みます。 - 2025年12月28日

- 2025年12月13日

私の最後の羊が死んだ河崎秋子借りてきた読み終わった感想で、ダ・ヴィンチ26年1月号みて気になったこの本を読み始めたよー。え、作者の河﨑秋子さん私と同じ年(早生まれか否か、誕生日も気になる)!就職氷河期のど真ん中…との記述に、そうだよなーと思う。読みやすくてすごく面白い! 12/27追記。読み終えた。面白かったー。家族総出で父親の介護をしているところと、羊肉についての説明全てが印象に残ったー。

私の最後の羊が死んだ河崎秋子借りてきた読み終わった感想で、ダ・ヴィンチ26年1月号みて気になったこの本を読み始めたよー。え、作者の河﨑秋子さん私と同じ年(早生まれか否か、誕生日も気になる)!就職氷河期のど真ん中…との記述に、そうだよなーと思う。読みやすくてすごく面白い! 12/27追記。読み終えた。面白かったー。家族総出で父親の介護をしているところと、羊肉についての説明全てが印象に残ったー。 - 2025年12月13日

- 2025年11月30日

バックマン・ブックス〈4〉死のロングウォーク (扶桑社ミステリー)スティーヴン・キング,リチャード・バックマン,沼尻素子借りてきた読み終わった感想映画化されるらしいしS.キングだし、と軽い気持ちで図書館で借りて読み始めたら冒頭からもう目が離せないんですけど…10代の息子がいる身としては読んでる間まったく心が休まらなそう。 追記。うわ〜!!!上の書き込みした後数時間で読み通してしまったよ!キング恐るべし。一冊の本によくもまあ生と死と性(への憧れ)をこれだけ詰め込めたもんだ。しかも50年近く前(あとがきによると最初に書き上げたのは60年近く前とか?)の作品なのに全く古びていないところがすごい。歩きながらの食事も睡眠もピンときてないし、ロングウォークがなぜ行われているのかもよくわからないのに読み通してしまう勢い!!もう一回じっくり読みます! 12/6追記。もう一回じっくり読んだけど感想は一回目読んだ時と大して変わりなし。生と死と性(への憧れ)、個人的にはそこにオルソンも追加で。涙。 デスゲームものの小説って好きじゃないんだけど、この本を読み通せたのはロングウォークのルールがはっきりしてないからかもなーと思った。よくない点かと思いきやそれが逆に良いっていうか。デスゲームを描くときにはそのルールを描ききってはならないというルールがあるという気すらしてくる。やっぱりキング恐るべし。

バックマン・ブックス〈4〉死のロングウォーク (扶桑社ミステリー)スティーヴン・キング,リチャード・バックマン,沼尻素子借りてきた読み終わった感想映画化されるらしいしS.キングだし、と軽い気持ちで図書館で借りて読み始めたら冒頭からもう目が離せないんですけど…10代の息子がいる身としては読んでる間まったく心が休まらなそう。 追記。うわ〜!!!上の書き込みした後数時間で読み通してしまったよ!キング恐るべし。一冊の本によくもまあ生と死と性(への憧れ)をこれだけ詰め込めたもんだ。しかも50年近く前(あとがきによると最初に書き上げたのは60年近く前とか?)の作品なのに全く古びていないところがすごい。歩きながらの食事も睡眠もピンときてないし、ロングウォークがなぜ行われているのかもよくわからないのに読み通してしまう勢い!!もう一回じっくり読みます! 12/6追記。もう一回じっくり読んだけど感想は一回目読んだ時と大して変わりなし。生と死と性(への憧れ)、個人的にはそこにオルソンも追加で。涙。 デスゲームものの小説って好きじゃないんだけど、この本を読み通せたのはロングウォークのルールがはっきりしてないからかもなーと思った。よくない点かと思いきやそれが逆に良いっていうか。デスゲームを描くときにはそのルールを描ききってはならないというルールがあるという気すらしてくる。やっぱりキング恐るべし。 - 2025年11月23日

ブルー・ハイウェイ 下: 内なるアメリカへの旅 (河出文庫 ヒ 1-2)ウィリアム・リースト・ヒート・ムーン,William Least Heat‐Moon,真野明裕借りてきたまたいつか読んでる感想間違って「下」を関連づけちゃってることに気づいたけど、このとき読んでたのは「上」。 前回書いたときから期間が空いちゃってるけど、チビチビ読んでます。「読みづらいー」と思いながらも面白すぎてまた本を手に取ってしまう。ようやく第二章まで読み終わったところ、図書館の貸出期間ももちろん延長。 口絵にも写真が出ている、ジョージア州コニヤーズで出会ったパトリック修道士との会話を読んでいてなぜだか涙が…。警官、衛生兵、大学聴講生、ヒッチハイク、海外放浪と経歴多彩すぎるパトリック修道士42歳、自分は子供を持ちたかったが持つことはないんだということに落ち込むと言ってるけど、私45歳も自分が手に入れられなかったものについて最近よく考える。そういう年齢なんだと思う。 作者が旅したのはそれこそ40年以上前で、その後パトリック修道士はどんなことを考えながら歳をとっていったんだろうか?とつい考え続けてしまう。 11/30追記。第四章7節まで読んだけど、さすがにもう図書館の貸出期限を延長できないので返す。今、テキサス州あたりだけど、砂漠が続いてるっていう雰囲気も、読み進めるのが大変に思える理由かもしれない…。

ブルー・ハイウェイ 下: 内なるアメリカへの旅 (河出文庫 ヒ 1-2)ウィリアム・リースト・ヒート・ムーン,William Least Heat‐Moon,真野明裕借りてきたまたいつか読んでる感想間違って「下」を関連づけちゃってることに気づいたけど、このとき読んでたのは「上」。 前回書いたときから期間が空いちゃってるけど、チビチビ読んでます。「読みづらいー」と思いながらも面白すぎてまた本を手に取ってしまう。ようやく第二章まで読み終わったところ、図書館の貸出期間ももちろん延長。 口絵にも写真が出ている、ジョージア州コニヤーズで出会ったパトリック修道士との会話を読んでいてなぜだか涙が…。警官、衛生兵、大学聴講生、ヒッチハイク、海外放浪と経歴多彩すぎるパトリック修道士42歳、自分は子供を持ちたかったが持つことはないんだということに落ち込むと言ってるけど、私45歳も自分が手に入れられなかったものについて最近よく考える。そういう年齢なんだと思う。 作者が旅したのはそれこそ40年以上前で、その後パトリック修道士はどんなことを考えながら歳をとっていったんだろうか?とつい考え続けてしまう。 11/30追記。第四章7節まで読んだけど、さすがにもう図書館の貸出期限を延長できないので返す。今、テキサス州あたりだけど、砂漠が続いてるっていう雰囲気も、読み進めるのが大変に思える理由かもしれない…。 - 2025年11月22日

「弱くても勝てます」高橋秀実借りてきた読み終わった感想これも雑誌kotobaノンフィクション特集のどなたかのおすすめから。 ニノのドラマからもう10年?!野球ダンス好きだった!(ドラマ見てない)とか思いながら読み始めたけど、多分ドラマと全然違うよね。写真から、監督が思ったより高齢だったので驚いた。 「野球をしようとするな!」などの青木監督のヤジを並べて書かれると面白すぎるんだけど、生徒が考え込んでしまうのもわかる。そして言い返す生徒もいるのが良い。 監督も生徒多数も実名なのに今は驚くけど、スポーツノンフィクションとか高校野球の特集とかなら実名なのは当然だもんな…ベストセラーになったことで実名に勝手にビビってしまう気持ち。

「弱くても勝てます」高橋秀実借りてきた読み終わった感想これも雑誌kotobaノンフィクション特集のどなたかのおすすめから。 ニノのドラマからもう10年?!野球ダンス好きだった!(ドラマ見てない)とか思いながら読み始めたけど、多分ドラマと全然違うよね。写真から、監督が思ったより高齢だったので驚いた。 「野球をしようとするな!」などの青木監督のヤジを並べて書かれると面白すぎるんだけど、生徒が考え込んでしまうのもわかる。そして言い返す生徒もいるのが良い。 監督も生徒多数も実名なのに今は驚くけど、スポーツノンフィクションとか高校野球の特集とかなら実名なのは当然だもんな…ベストセラーになったことで実名に勝手にビビってしまう気持ち。

読み込み中...